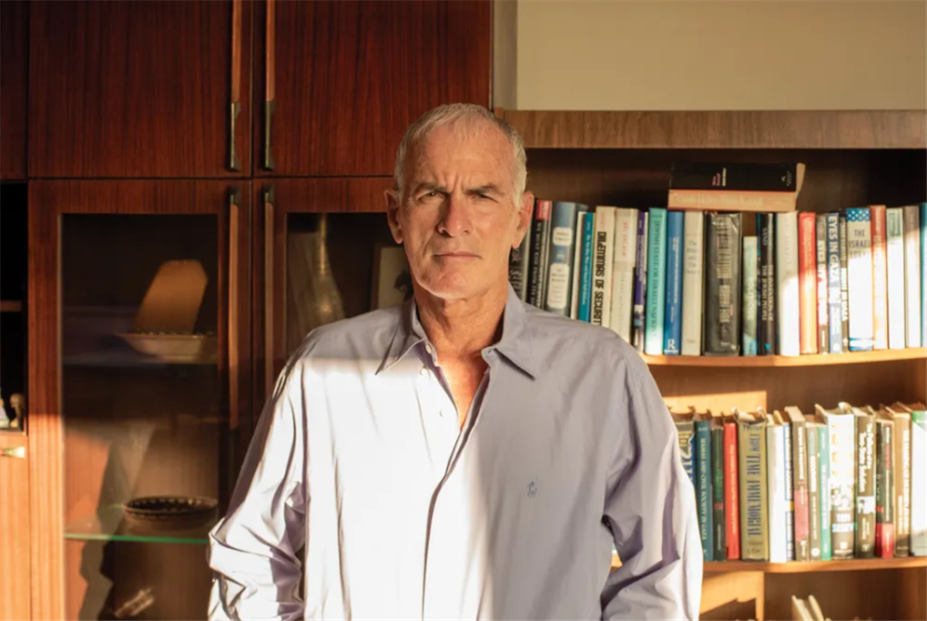

نورمان فنكلستين، أكاديمي وناشط يهودي أميركي، ولد في مدينة نيويورك لأبوين يهوديين ناجيين من غيتو وراسو ومعسكرات الاعتقال النازية حسب تعريفه لنفسه. درس في الجامعات الأميركية، وتأثّر بمفكرين كبار من خلفية يهودية مثل نعوم تشومسكي، كما تأثّر بأحداث كبرى في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وانتفاضة الأقصى الأولى في أيلول 2000. نقد، بشجاعة فائقة، الحركة الصهيونية، وذهب أبعد من جيل المؤرّخين الجدد في الكيان الإسرائيلي لناحية تفسيراتهم لوقائع تاريخية كبرى على الأرض الفلسطينية، ولا سيما سنوات النكبة، والمجازر الصهيونية، وخطوط التمايز الافتراضية بين اليمين واليسار والوسط في الكيان الإسرائيلي.

وفيما انحاز معظم رموز تيار ما بعد الصهيونية إلى خيار حل الدولتين من دون نقاش، فإن فنكلستين قارب المشكلة من زاوية أخرى، ودعا إلى تسوية عملية للصراع الاسرائيلي، فكان ينظر إلى حل الدولتين على أنه خيار عملي، مع أنّه غير عادل مطلقاً بالنسبة إلى الفلسطينيين، بل يعزّز اغتصاب الصهيونية للأراضي الفلسطينية، والإفلات من العقاب، دون تقديم تعويض للضحايا، والأسوأ من ذلك، أنه يديم دولة تقوم على التفوّق العنصري.

الحل الأمثل، من وجهة نظر فنكلستين، هو الدولة الواحدة المشروطة بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم قبل طردهم منها في حرب 1948. وفي هذه الدولة، يتمتع اليهود والفلسطينيون بحقوق متساوية «يهودي واحد صوت واحد، فلسطيني واحد صوت واحد»، ولكنّه لا يشير إلى التوصيف القانوني لليهود القادمين من الشتات، من الذين لم يولدوا هم ولا آباؤهم في فلسطين. وحتى في ظل دولة ثنائية القومية في فلسطين، لا ضمانة مؤكّدة، بحسب فنكلستين، لعدم إراقة الدماء، ويمثّل لذلك بما جرى في الحروب اليوغوسلافية، ولبنان، وتشيكوسلوفاكيا، ولذلك، فإنّه يميل، اضطراراً، إلى الحل العملي وهو حل الدولتين.

لم يتحمّل قادة إسرائيل الأفكار النقدية التي كان يعبّر عنها فنكلستين ببسالة، وحين زار الكيان سنة 2008 تمّ إيقافه من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي (شين بيت) فور هبوط الطائرة التي كان على متنها في مطار بن غوريون، وخضع لاستجواب مطوّل من قبل «الشاباك» لمدة 24 ساعة، وسئل عن اتصالاته بحزب الله في لبنان، وتضامنه معه على خلفية الحرب الإسرائيلية في تموز 2006، ثم صدر بحقه قرار منع من دخول الكيان مدة 10 سنوات.

سرديّة ضد السرديّات

كرّس فنكلستين عمله الأكاديمي لدراسة الحركة الصهيونية، والصراع العربي الإسرائيلي، ونضال الفلسطينيين ضد الاحتلال، وألّف مجموعة كتب ضد السردية الإسرائيلية الرسمية، بل وحتى سردية المؤرّخين الجدد، المحسوبين على تيار ما بعد الصهيونية، ورفض ما يحسبها أنصاف حلول وتسويات مجحفة على حساب الحق الفلسطيني الأصيل.

اختار فنكلستين أن يسلك الطريق على الرغم من وعورته مهما كانت العواقب والأثمان. ومع تحذير ملهمه تشومسكي، قرّر عدم الالتفات إلى الوراء، فكانت أول تجربة له في مواجهة السردية الصهيونية بدأت بنقد كتاب جوان بيترز «من زمن سحيق»، صدر سنة 1985، ناقش فيه جذور الصراع العربي الإسرائيلي، والتركيبة السكانية للسكان العرب في فلسطين والسكان اليهود في العالم العربي قبل وبعد الحرب، وتشكيل «دولة إسرائيل».

تعرّف فنكلستين إلى الكتاب إبّان كتابته لأطروحة الدكتوراه في جامعة برينستون، فقرأه بعناية فائقة وهاله ما لحظ من مغالطات منهجية. وكانت الحجة الرئيسية في الكتاب أن «الفلسطينيين، فردياً وجماعياً، قاموا بتلفيق أنسابهم». وتبيّن له أن الكاتبة بيترز «اختلقت خدعة رثّة». وفقاً لمزاعمها، إنّ معظم الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم فلسطينيين هم ليسوا كذلك في الواقع، بل هم أحفاد المهاجرين الجدد من الجزيرة العربية ومصر وسوريا، وقد جاؤوا إلى فلسطين في موجات هجرة بدءاً من القرن التاسع عشر واستمرت خلال فترة الانتداب البريطاني. وتذهب بيترز إلى أن الفلسطينيين كانوا جميعاً من المهاجرين الجدد إلى مناطق الاستيطان اليهودي في فلسطين، وهذا وحده يوفّر ذريعة قانونية وأخلاقية بطرد الفلسطينيين لأنهم مجرد مهاجرين جدد جاؤوا إلى أرض مملوكة لغيرهم بموجب العقيدة والتاريخ، وعمّرها اليهود، أصحاب الموطن الأصلي، كما يزعمون. وتجادل بيترز بأن ما يشار إليه بطرد وهروب الفلسطينيين عام 1948 لم يكن تطهيراً عرقياً، ولكنه في الواقع تبادل سكاني نتج عن الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

حظيَ كتاب بيترز بمقروئية واسعة وبإشادات من شخصيات أكاديمية وعامة، وبخاصة يهودية، مثل برنارد لويس ومارتن بيريتز وإيلي ويزل وسول بيلو وباربرا توتشمان وآلان ديرشوفيتز، بل إن الأخير نسج على منواله وصنّف كتاباً آخر في الموضوع نفسه. لم يكن رد الفعل على الطبعة البريطانية من كتاب بيترز هي ذاتها، بل خضعت لمراجعات نقدية لاذعة خصوصاً في منشور مثل London Review of Books. باختصار: أثار الكتاب جدلاً واسعاً في الشكل، أي في هوية المؤلّف، وفي المضمون، على أساس المستند التاريخي والعلمي لأطروحة الكتاب.

ويروي نعوم تشاومسكي طرفاً من ردود الفعل على كتاب جوان بيترز، ودور فنكلستين. ويذكر أن الكتاب طُبع حوالي عشر مرات، وكان ذا مظهر علمي وحصل على مئات التقييمات الإيجابية في صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، وكان الجميع يهتفون به، ووصف الكتاب بأنه «ضربة فكرية كبرى» في ذلك العام، وهذا كافٍ لفهم صعوبة المهمة التي كانت أمام فنكلستين لناحية المجابهة الأكاديمية في جامعة برينستون.

قرّر فنكلستين دحض مدعيات الكتاب، فكتب ورقة بحثية قصيرة تحتوي على نتائج أولية، وأرسلها إلى عشرات الأشخاص من المهتمين بالموضوع، من بينهم تشومسكي الذي علّق قائلًا: «أعتقد بأنه موضوع مثير للاهتمام». ولكن حذّره من عواقب الطريق الذي يسلكه، وقال له: «ستكشف عن المجتمع الفكري الأميركي بكونه عصابة من المحتالين، ولن يعجبهم ذلك، وسوف يقومون بتدميرك». ومع أن تشومسكي قبل بالحجج الذي قدّمها فنكلستين، ولا سيما إزالة الأساس الأخلاقي لطرد السكان الأصليين -فهو يُعد الأساس لبعض الفظائع الحقيقية- لذلك يمكن أن تكون حياة الكثير من الناس على المحك، فإنّ تشومسكي عاد وحذّره: «لكن حياتك أيضاً على المحك، لأنك إذا تابعت هذا، فسوف تدمّر حياتك المهنية».

لم يقبل فنكلستين التراجع، برغم مقاطعة الإعلام له ورفضه نشر ردّه النقدي على كتاب بيترز، ولكن تشومسكي تمكّن من نشر جزء منه في «In This Times»، وهي مجلة يسارية محدودة التداول تصدر في شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية. بل وحتى أساتذة فنكلستين في جامعة برنستون قاطعوه ورفضوا الحديث معه أو تحديد مواعيد لمناقشة أطروحته، ولم يتمكن من إقناعهم بالحضور للدفاع عنها، وقد منحوه درجة الدكتوراه فقط «بسبب الإحراج» حسب تشومسكي.

قيمة نقد فنكلستين لكتاب بيترز تعود إلى الأهمية الاستثنائية التي حصلت عليها من قبل مؤسسات النشر الأميركية، والمجتمع الأكاديمي، والطبقة السياسية الأميركية والإسرائيلية. فهذا الكتاب لم ينل نفس القدر من الاهتمام مقارنة بكتب أخرى حول جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فكل مجلات الرأي تقريباً في الولايات المتحدة قدّمت مراجعة إيجابية واحدة أو أكثر في غضون أسابيع من إصدار الكتب، ولم يجرؤ أحد على نقد الكتاب، ما خلا المراجعة النقديّة للباحث بيل فاريل في مجلة الدراسات الفلسطينية، ونتائج الورقة التي كتبها فنكلستين، وسلسلة من الأعمدة التي كتبها ألكسندر كوكبيرن في صحيفة «The Nation». ورفضت بيترز إعارة أي اهتمام لهذه المراجعات النقدية واكتفت بالقول: «لا أساس لها من الصحة».

عرض فنكلستين لما وصفه «الأداء المتهالك الذي قدّمته امرأة جاهلة»، ولفت الانتباه إلى أن الثغرة الوحيدة في كتابها الضخم هي طرائق ولادة المؤامرة. كرّس فنكلستين كل وقته في مكتبة نيويورك العامة لمراجعة كل مرجع في الكتاب ووجد سجلاً من الاحتيال. وأصابت المجتمع الفكري في نيويورك صدمة مضادة بعد أن كشف بأن الكتاب كان مزيفاً. في هذه الأثناء، تنبّه أساتذة كبار في الجامعة إلى خطورة اكتشافات فنكلستين، فاختاروا التسوية بدلاً من المقاطعة والنبذ، فاستدعوه وأبلغوه: «انظر، قم بإلغاء حملتك الصليبية؛ اترك هذا وسنعتني بك، وسوف نتأكد من حصولك على وظيفة». ولكنه رفض العرض وقرر النشر في المجلة الخاصة باستعراض الكتب في نيويورك، وكان يصرّ على النشر بأي وسيلة.

ومع أن كتاب بيترز بقي يحقق شهرة وأن ثمة من سعى إلى تعميمه على أوسع نطاق، ولا سيما في البلدان الناطقة بالإنكليزية وخصوصاً في بريطانيا، ولكن اللافت أن الكتاب لم ينل ذات المقروئية في الكيان الإسرائيلي بل خضع لمراجعات نقدية في الغالب، لإدراك النخبة الإسرائيلية أن أمد الخدعة قصير، وأن الاحتيال سوف ينعكس بشكل سيّئ على إسرائيل نفسها، ولذلك ما لبث أن خمد وهجه وتوارى.

عرض المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد كتاب بيترز ووصفها بأنها «كاتبة غير ذات كفاءة، وداعية سيئة، ومؤرّخة غير ذات كفاءة إلى حد بائس». وأشار إلى خضوع مؤسسات النشر الأميركية والكتّاب والصحافيين والمؤرخين والمثقفين لإرادة اللوبي الصهيوني، وأشاد بعمل فنكلستين في «توثيق تحريفات بيترز وأخطائها التي لا تُعد ولا تحصى».

مراجعات نقدية قدّمها فنكلستين حول قراءات لباحثين يهود حول المحرقة مثل كتاب دانيال ج. غولدهاغن (جلّادو هتلر الراغبون: الألمان العاديّون والمحرقة) والذي وصفه بالجنون، وأنه مليء بالتحريفات الجسيمة والتناقضات، ولا قيمة علمية له. ولكن ما أصعد فنكلستين إلى الصدارة هو كتابه «صناعة المحرقة» الصادر سنة 2000، والذي يثبت فيه أن ثمة استغلالاً لذكرى المحرقة كسلاح أيديولوجي بهدف تزويد إسرائيل بدرجة من الحصانة من النقد.

لفت فنكلستين إلى أن النخب اليهودية اشتغلت على تجهيز صناعة المحرقة بعد حزيران 1967 وتصويرها على أنها حدث لا مثيل له في تاريخ البشرية، بهدف ملء ذاكرة القادة الأميركيين وتالياً توجيه السياسة الأميركية نحو إسرائيل. ولكن صناعة المحرقة تحوّلت في سنوات لاحقة إلى مضرب ابتزاز صريح للدول الأوروبية مالياً وسياسياً.

في كتابه «صورة وواقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» الذي يعود فيه إلى الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في حزيران 1982، إذ بدأ يقرأ عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعن الحركة الصهيونية على نحو العموم، ربطاً بنقاش بين مايكل فالزر ونعوم تشومسكي حول ما إذا كانت الدولة اليهودية يمكن أن تكون أيضاً دولة ديموقراطية. اختار فنكلستين هذا الموضوع ليكون أطروحة الدكتوراه، تأسيساً على الفكرة الجوهرية في الأطروحة ومفادها أن الصهيونية نوع من القومية الرومانسية التي تتعارض بشكل أساسي مع القيم الليبرالية. وقام بجملة من المراجعات لمقاربات باحثين إسرائيليين، وكان ينتقد بشدة طائفة المؤرخين الإسرائيليين الذين يحاولون تلطيف الجرائم الصهيونية في فلسطين مثل أنيتا شابيرا في كتابها «الأرض والسلطة»، لجهة تأكيدها على أن تحقيق مشروع الحركة الصهيونية «لن يتطلب استخدام القوة»، وكتاب بيني موريس «ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 1947-1949» القائم على دعوى أن اللاجئ الفلسطيني مشكلة «ولدت من رحم الحرب، وليس من تصميمها».

على سبيل المثال، يضع شابيرا الاستيطان اليهودي في فلسطين ضمن إطار الفكرة الصهيونية، ويلاحظ أن الصهيونية نشأت من القومية التي تزعم أن «روابط الدم، والأصل العرقي المشترك»، وما إلى ذلك، وليس المواطنة أو «الاتفاق». وبناءً على ذلك، كان هدفها منذ البداية إنشاء دولة يهودية في «كل فلسطين»، أي «تغيير توازن القوى الديموغرافي والاقتصادي والثقافي» بحيث يصبح اليهود «حكامها وأسيادها».

شابيرا ترى أن الحق اليهودي في فلسطين لا يحتاج إلى دليل، وهو عنصر أساسي في جميع البرامج الصهيونية، على النقيض من البلدان الأخرى المحتملة للاستيطان اليهودي مثل الأرجنتين أو شرق أفريقيا، وأن ثمّة اعتقاداً عاماً بعدم نكران حق اليهود في أرض أجدادهم. وتربط ذلك بالكتاب المقدّس الذي أعاد اليهود اكتشافه بوصفه الأساس لتصوّر مستقبل الشعوب. ومع أن حلم عودة اليهود إلى الوطن المزعوم شائعٌ بين الطوائف البروتستانتية، إلا أن الحركة الصهيونية حوّلت هذا الحلم إلى مشروع.

لناحية موريس الذي تمايز عن الرواية المعيارية الإسرائيلية، فإنّ ما فعله، في حقيقة الأمر، أنّه حطّم أسطورة وأقام مكانها أسطورة أخرى مماثلة. بحسب فنكلستين، أراد موريس تقديم تفسير حول سبب فرار ما يقرب من 700 ألف فلسطيني من منازلهم في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تشرين الثاني 1947 بدعم إنشاء دولة عربية ويهودية في فلسطين الانتدابية. فالرواية الرسمية الإسرائيلية تنفي نزوح الفلسطينيين بالقوة، وأنّ الصهاينة لم يطردوهم مع سبق الإصرار وهو ما يذهب إليه بن غوريون في نيسان 1949 بأن «إسرائيل لم تطرد أحداً ولن تفعل ذلك أبداً». أمّا موريس، فتبنى منطقة وسطى واسعة بين النزوح الطوعي والتهجير القسري، وخلص إلى أنّ الظروف السائدة وبفعل الخوف والعداء المتبادل والحرب أدّت، في نهاية المطاف، إلى خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي كانت تقريباً حتمية.

بالنسبة إلى فنكلستين، إن ما فعله موريس هو استبدال أسطورة قديمة بأسطورة جديدة، وإنّ الأدلّة التي يقدّمها لا تدعم استنتاجاته المعتدلة، فيما الحقيقة الواقعية أقرب بكثير إلى وجهة النظر العربية، أي إن ما جرى كان طرداً وتهجيراً قسرييْن للسكّان الأصليين. وعلى الرغم من كمية النقد الكبيرة التي يقدّمها موريس في كتابه للرواية الإسرائيلية الرسمية، فإنه قلّل من «الفظائع اليهودية» ضد الفلسطينيين، وتوسّل تكتيكاً ذرائعياً لتبرير تلك الفظائع كما برّر تهجير الفلسطينيين من قراهم بأوامر من الجيش الإسرائيلي، وكان في كل مرة يخلص إلى ترجيح الرأي القائل بأنّ أهل هذه القرية أو تلك تلقوا «أوامر من القادة العرب المحليين بالإخلاء». وهذا التبرير يكاد يحضر في كل مناسبة يتناولها موريس في كتابه من حروب ومجازر وتطهير عرقي.

أخضع فنكلستين أطروحة موريس لنقد علمي وتاريخي وأضاء على ثغرات منهجية جوهرية، ولا سيما في التعامل مع المصادر وعدم الالتزام بالحيادية إزاء المصادر الإسرائيلية والعربية. وفي الخلاصات، حوّل موريس التهجير إلى هجرات والطرد إلى نزوح، مع حفظ جهد المحاولة بتقديم سردية مناقضة للسردية الرسمية عن نكبة 1948 وما قبلها وما بعدها.

مقارنة بأعمال أخرى في هذا الموضوع، يُعد كتاب موريس عملاً تاريخياً مهماً في قراءة وقائع النكبة، ولكن يبقى محاولة ناقصة، وبحسب فنكلستين: «من الواضح أن السجل الذي جمعه موريس يكذّب أطروحته المركزية القائلة بأن تقلبات الحرب، وليس سياسة الطرد، هي التي تسببت في هروب عرب فلسطين... ومع ذلك، فإن أدلة موريس ليست وحدها التي تعمل ضد أطروحته؛ حججه تعمل ضدها أيضاً».

في تجربة أخرى، قدّم فنكلستين مراجعة نقدية لكتاب آلان ديرشوفيتز بعنوان «قضية إسرائيل» الصادر سنة 2003، والذي وصفه بأنه «مجموعة من الاحتيال والتزييف والسرقة الأدبية والهراء»! وقال إن ديرشوفيتز يفتقر إلى المعرفة بمحتويات محددة في كتابه، بل ذهب إلى أن ديرشوفيتز لم يكتب الكتاب وربما لم يقرأه حتى، وأن الكاتب الأصلي هو جوان بيترز، ولكن فنكلستين تراجع عن ذلك بعد تهديد ديرشوفيتز باتخاذ إجراءات تشهير ضده. ومع ذلك، رصد فنكلستين 20 مثالاً على الأقل على استشهاد ديرشوفيتز بنفس المصادر والمقاطع التي استخدمتها بيترز في كتابها، بنفس التسلسل إلى حد كبير وحتى الأخطاء. استنتج فنكلستين من ذلك أن ديرشوفيتز لم يتحقق من المصادر الأصلية بنفسه، خلافاً لادعاءاته.

بالنسبة إلى فنكلستين، إن ثمة إنذاراً مبكراً يواجه البحث في أي مقاربة نقدية للحركة الصهيونية وهو «معاداة السامية» والنظر إلى أي مراجعة نقدية لتاريخ الصهيونية بأنها مؤسّسة على كراهية اليهود.

توقف عند الصهيونية العمالية ربطاً بمطالب الأغلبية اليهودية ولا سيما حق اليهود في المطالبة بملكية الدولة، وحقهم في تغيير التوازن الديموغرافي بشكل جذري في فلسطين. وهذان المطلبان في حد ذاتيهما نقيضان مع الفكرة الليبرالية. وهنا يفهم رغبة الصهاينة في حل مشكلة اليهودية وليس «مشكلة اليهود»، على أساس أن بقاء اليهودية والشعب اليهودي لم يكن مهدّداً بمعاداة السامية بقدر ما كان مهدّداً بالحضارة العلمانية المتزايدة التي جعلت منها مفارقة تاريخية.

الصهيونية، على النقيض من الليبرالية، تأسّست على زعم تحقيق تطلعات السكان الأصليين، بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، وما كان لتلك التطلعات أن تكون لولا تكرار الصهيونية لمنطق الخطاب الطبوغرافي المعادي للسامية في التوصل إلى استنتاج فحواه أنّ إعادة توطين اليهود في وطنهم «التاريخي» كان هو السبيل لحل المسألة اليهودية، وهذا الوطن هو فلسطين.

مطالبة الصهيونية بكامل التراب الفلسطيني ليكون وطناً قومياً لليهود ألغت إمكانية التوصّل إلى تسوية مؤقتة تقوم على تقسيم الأرض بين السكان العرب والمهاجرين اليهود، بل ذهبت إلى التشكيك في أي وجود عربي في فلسطين. وهذا الاعتقاد راسخ في أذهان قادة الكيان، وفيما بدا أنّ معسكر العمل بقيادة ديفيد بن غوريون وحزبه «ماباي» (حزب عمّال أرض إسرائيل)، مختلفاً في الشكل مع اليمينيين (الذين سعوا إلى السيادة اليهودية على كل فلسطين وشرق الأردن)، وقبل في الظاهر مبدأ التقسيم وإقامة دولة يهودية في جزء من فلسطين، ولكنّه «ظل ملتزماً طوال الوقت برؤية السيادة اليهودية على كل فلسطين بكونها الهدف النهائي للصهيونية».

وكخلاصة، يتفرّد فنكلستين بكونه اليهودي الأشد بسالة في مقاربة أشد التابوات خطورة، وكان على استعداد أن يدفع أعلى الأثمان في سبيل التعبير عن قناعات قد تكون محسومة لدى آخرين ولكنه وحده استطاع تظهيرها وبجرأة فائقة وصادمة. وفي الأخير، تجاوز فنكلستين الدين اليهودي، والدولة اليهودية، والأيديولوجية المؤسّسة للدولة اليهودية، واختار أن يكون مع فلسطين من دون شروط.

* كاتب من الجزيرة العربية

نورمان فنكلستين... اليهودي المتمرّد