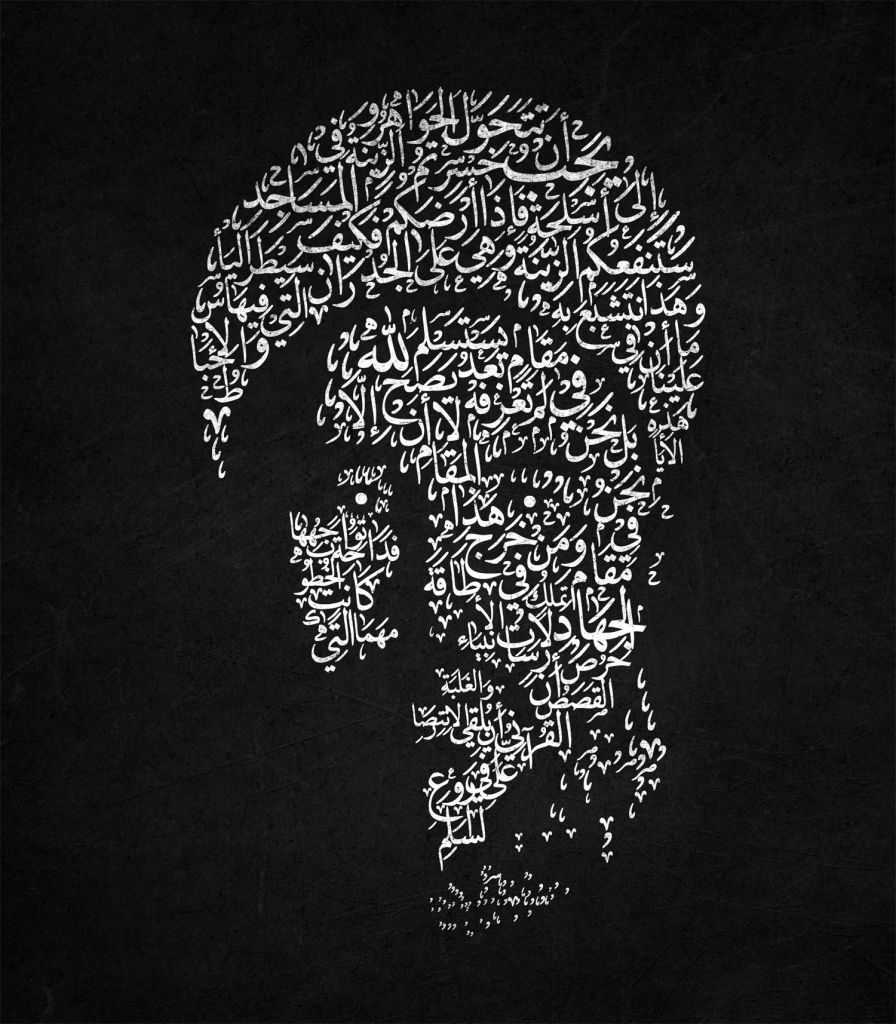

ما يميّز شهداء من طراز الشيخ عز الدين القسّام، هو أن عملية البحث في شخصيتهم لا تنحصر في كونها قراءة تاريخية، أي القراءة في ماضٍ، بل هي قراءة لليوم، ممتدّة من الماضي، لتعبر بنا إلى المستقبل. بل مع شخصية القسّام، أن نقرأ تاريخه هو كأن نقرأ تاريخنا نحن، والأمر هنا أبعد من مسألة أن أي قراءة تاريخية تتأثر بعدسة الزمن الحاضر التي قُرئت فيه. فحين سرد سيرة شهيد من هذا الطراز تحديداً، يمسي الموت كاذباً، حيث إن سيرته مستمرة، كاسرة لقواعد الزمن، في أكثر المصاديق وضوحاً، على أنهم أحياء يُرزقون.

الثائر بالمعنى التاريخي

«إن الصهيونية تريد ذبحكم كما ذبحوا الهنود الحمر في أميركا»

- من خطبة القسام بعد إعدام عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم، عام 1930

يُعتبر عز الدين القسّام من الشخصيات النادرة جداً في تاريخ مقاومة الاستعمار الغربي، وعلى نطاق كل شعوب الجنوب، التي عملت على مقاومة ثلاث أمم أوروبية مختلفة. منذ أن أعدّ الرجال والمال والسلاح لإرسالهم لقتال الاحتلال الإيطالي في ليبيا، مروراً بقتاله الفرنسيين في سوريا حتى حكموا عليه بالإعدام، إلى استشهاده مشتبكاً مع الإنكليز في فلسطين. ولو سلّمنا جزافاً بأن شتات الصهاينة «أمة» فقد ساهم الشهيد في مقاومة أربعة مشاريع استعمارية. ومع أخذ محاذير مغالطة الإسقاطات التاريخية في الحسبان، فلا يسعنا استذكار شخصية في تاريخ العرب، قطعت فيافي ووديان بلاد الشام لتخوض معارك ضد إمبراطوريتين مختلفتين سوى الفذ خالد بن الوليد.

إلا أن ما يجعل الشيخ القسّام مثالاً على ما سنطلق عليه الشخصية-الثورة، ليس مجرّد إطلاق النار على المستعمرين، فكثر من سيطلقون النار في مرحلة ما، ولكنّ الثوار منهم، بالمعنى التاريخي للكلمة فهم قلّة. تنطلق هذه الفكرة من أن الثورة بهذا المعنى، هي عملية تكثيف للزمان والمكان تسفر عن تمرّد شامل على بنية سياسية-جغرافية واجتماعية واقتصادية قائمة، أي تلك الأسابيع التي يحدث فيها ما قد تتطلبه عقود بتعبير لينين. وحين قراءة حياة القسّام وتتبع أحداثها سنصل إلى نتيجة مفادها، أنه وتحديداً في البنية التاريخية للشعب الفلسطيني، فإن شخصيته وسني جهاده القصيرة، تكثيف لما سيتطلبنا من عقود لاستيعابه.

كثيرة تلك القراءات التي روت سيرة الشيخ عز الدين، ينتاب بعضها محاولات تعفف من إسلاميته، وكونه عالم دين، ومحاولة تحليل جهاده بالمنظور النمطي لليسار، في عزل لأدوات الشيخ الخطابية المستقاة من التاريخ الإسلامي، رغم أنها ولقربها من الجمهور هي أحد أسباب نجاعة حركته. أخرى، انتابتها محاولات تسجيل نقاط ضمن صراع النماذج بين الإسلاميين والتيارات المنافسة، خصوصاً أن هذه القراءات كانت وليدة الثمانينيات، مع صعود الحركة الإسلامية في فلسطين تحديداً، حيث وجدت في الشهيد شاهداً تاريخياً على نموذجها الصاعد، إلا أن العديد منها وقع للأسف في فخ محاولة احتكاره. علينا عتق جهاد الشيخ القسّام من ضيق التنافسات البينية إلى رحابة أن الشيخ رمز لكل جماهير العرب وأبعد. ومعرفة أن مساراً من مسارات تاريخ العرب ضد الاستعمار، وأكثرها بُعداً عن علاقات الانتفاع الطبقي، ولأسباب موضوعية، ومنذ القرنين العشرين والتاسع عشر، هو تاريخ شيوخ، من عبد الكريم الخطابي في الريف المغاربي، عبد القادر الجزائري، عمر المختار في ليبيا، أحمد العرابي في مصر، وصولاً إلى أحمد ياسين، وراغب حرب، وعباس الموسوي، وغيرهم.

ولد القسّام عام 1882 في قضاء اللاذقية لأسرة بسيطة تهتم بالعلوم الشرعية، وفي الأساطير الشعبية، يروى أن تسمية القسّام جاءت بعد شكوى أهالي القرية من أفعى كبيرة في مراعيهم، فخرج جد القسّام وصرخ بها فقسمها إلى نصفين. انطلاقاً من هذا الاهتمام العلمي أرسلت الأسرة ابنها، بتدبير من أحد الأفندية، إلى مصر للدراسة في الأزهر، ومكث فيها عقداً كاملاً حتى عام 1906، متتلمذاً على يد محمد عبده، ومعاصراً للقاهرة إبان أوج النهضة العربية وحيويتها، حيث تلاقحت مختلف العوالم والاتجاهات الثقافية العربية. ولعل أولى دلائل نقلته الشخصية، بعد عودته إلى سوريا، هي فشل محاولات والده أن يذهب ليسلّم على الأفندي في قصره، مستهجناً أن يسلّم الوافد على المقيم، مستدلاً بأن الله لم يخلقنا «أفندية ودهماء»، ومطمئناً والده بأن لا تخشى الأفندية، فأنا «قوي بإيماني وبعلمي الذي تعلّمته». لتبدأ من هنا مسيرة تمرّد الشيخ على كل سلطة رزح تحتها على امتداد الجغرافيا، فمن على منبره في مسجد المنصوري، بدأ بنشاطه الدعوي والتعليمي بشكل أسّس له نفوذاً شعبياً هدّد فيه سطوة الأفندية التي حاولت الضغط عليه دونما جدوى، حتى إنه منع أمّه وأخواته من العمل في القصر، متحمّلاً وزر رعايته من مدخوله الشهري. وفي المرحلة ذاتها قاد شغف الشيخ لاكتساب الخبرة عن مختلف التجارب التعليمية للسفر إلى تركيا لاكتشاف طرق التدريس في جوامعها.

تمرّ الذكرى السابعة والثمانون على استشهاد الشيخ عز الدين القسّام، وكثيرة تلك الدلائل على عظمة هذا القائد العربي

ومع احتلال طرابلس الغرب من قبل الإيطاليين عام 1911، لم يكتف الشيخ القسّام بالتظاهر والمساهمة المعنوية، بل حشد مئات المقاتلين، مدشناً حملة تبرعات لسفرهم لقتال الإيطاليين، وكان من المفترض إبحارهم من الإسكندرونة إلا أن السلطات هناك لم تمكنهم من السفر. وعند نشوب الحرب العالمية، وحتى قبل سقوط الساحل السوري بيد الفرنسيين، وتحديداً في خريف عام 1918، بدأ القسّام بالاستعداد لمواجهة الاحتلال، حيث قام ببيع منزله لشراء السلاح، والانتقال إلى قرية أكثر تحصيناً وذات طابع فلاحي. وكذلك وثّق علاقاته بمشايخ اللاذقية، وما إن أعلن عن النفير للمقاومة انضم إلى مجموعة عمر البيطار ليشتبك مع المستعمرين الفرنسيين في جبال صهيون. استمر القسّام في خوض المعارك ضد الفرنسيين وبالتنسيق مع رموز وطنيين كصالح العلي وإبراهيم هنانو حتى عام 1920، ومع خبوت الثورة، وتحييد رموزها، حاول الفرنسيون ترغيبه وترهيبه للتخلي عن المقاومة فرفض، فطاردوه وغايتهم تعليقه على حبل المشنقة، فلجأ إلى دمشق حتى الاستشهاد الملحمي ليوسف العظمة في معركة ميسلون، فانطلق بعدها قاصداً فلسطين براً عبر بيروت ثم بحراً من صيدا إلى عكا، مكملاً طريقه إلى حيفا.

لا يمكن حصر تميّز مرحلة الشيخ القسّام في فلسطين طوال 15 عاماً حتى استشهاده عام 1935، في كونها مرحلة ممارسة الشيخ للحياة النضالية بشكل يمثّل استخلاصاً عبقرياً لتجاربه السياسية والاجتماعية والعسكرية السابقة في مصر وسوريا، بل إن مصفوفة علاقات القسّام مع مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الفلسطيني حينها، هي ما تجسّده «الشخصية-الثورة».

فما مصداق حديثنا عن ثوريته وتكثيفه للزمان والمكان، سوى حقيقة أن النضال الفلسطيني، إلى اليوم، ما هو إلا محاولات بالتجربة والخطأ على مدى العقود، عليها أن تؤول في الأخير للتبني العملي لمنهجية مصفوفة علاقات القسّام. بل بإمكاننا الجزم أن أكثر مراحل الثورة الفلسطينية عنفواناً، هي المراحل التي كانت أقرب محاكاة لتجربة الشيخ.

البنية الاجتماعية والسياسية الفلسطينية، وكذلك الاستعمارية، وإن تبدّلت عناوينها التاريخية منذ عشرينيات القرن الماضي، لا تزال نفسها. وسواء أعلن الصهاينة عن دولتهم، واعترف بها العالم، أم لا، فهم لا يزالون التجمعات الاستيطانية المرتابة ذاتها، المرتعدة على الطرق بين مستعمراتهم. وأمّا مسألة تبدّل الرعاية الإمبريالية لهم من الإنكليز إلى الأميركيين فقد تغيّر العنوان فقط. الأمر ذاته يعطف على علاقات البرجوازية الفلسطينية ونخبها الانعزالية مع الراعي الإمبريالي وإسرائيل من جهة، والعمّال والمقاومين من الطبقات الشعبية من جهة أخرى. وهنا، وفي خضم تعقيد شبكة العلاقات هذه، تمثّل شخصية الشيخ القسّام النموذج الثوري، والبوصلة لمعرفة أي شكل من العلاقات علينا تبنيه مع كل طرف.

القسّاميون بين الأمس واليوم

«من جرّب المجرّب فهو خائن»

- القسام

مكث الشيخ أوّل أشهر وصوله إلى حيفا، كبقية اللاجئين السوريين، في أحد أفقر أحيائها، إلى أن دعت مدرسة البرج الإسلامية الشيخ للتدريس فيها، مدرّساً كلاً من الإناث والذكور. دأب الشيخ جاهداً على تعليم الطلاب، مطبقاً خبراته التي اكتسبها بين مصر وتركيا، فكان، عبر النشاط اللامنهجي، يستغل المدرسة لتعليم وتربية الطلاب بشكل يذكي فيهم روح الجهاد والمقاومة. على سبيل المثال، أدخل الشيخ ثقافة المسرح على المدرسة، وينقل أحد طلابه لعب دور صلاح الدين ومعركة حطين. مكّن هذا الأسلوب الإبداعي القسّام، وفي مدة زمنية قصيرة، من نسج علاقات تجاوزت أهالي الطلاب، وسمعة حسنة بين الناس، ما أكسبه مكانة اجتماعية، كشيخ معلّم مثابر. لم تدم فترة تدريس الشيخ في مدرسة البرج سوى قرابة الأربع سنوات، وحتى عام 1925، حيث اختلف مع إدارتها حول استغلال المدرسة لجني الأرباح والرسوم وتهميش اليتامى والفقراء، فاستقال من وظيفته.

دخل الشيخ عز الدين بعدها إحدى أبرز مراحله، وهي مرحلة خطابته في جامع الاستقلال، وهو جامع لا يزال قائماً في حيفا المحتلة حتى اليوم. وكغيره من شيوخ النضال العربي، اتخذ الشيخ من المسجد محطة ثورية، محولاً المنبر إلى أداة سياسية، يخاطب بها الجمهور، منبّهاً من الخطر الصهيوني ومشعلاً بذرة المقاومة ضد الاستعمار البريطاني. وأيضاً كنواة تنظيمية بدأ فيها بناء حركته المقاومة، ضمن مشروع متكامل بدأت أولى مراحله عبر التهيئة النفسية للثورة. في إحدى خطبه في عام 1927، حذّر القسّام من التساهل مع الهجرات اليهودية، داعياً بشكل منفرد إلى التعامل معهم كعدو لا كمهاجر أو ضيف، وحين رفعت إحدى سفن الصهاينة المسمّاة «تل أبيب» العلم الإسرائيلي جدّد الشيخ تحذيره من أطماعهم في فلسطين. وعلى إثر صدى خطبه استدعته سلطات الانتداب أكثر من مرة، كما أن غالبية الزعامات التقليدية عملت على محاربته وتشويه سمعته، حيث إن شعبية ونفوذ الشيخ هدّدا سطوتها.

تكمن المسألة هنا في أهمية فهم «المسجد»، وفاعلية الخطاب القسّامي، خارج إطار التحليل الحداثي العربي التقليدي، والجدلية البالية بين «التقدمية» و«الرجعية». وهو فهم ينطلق من تحليل البنية الاجتماعية والسياسية الفلسطينية، ضمن خصوصيتها، ولكن أيضاً بما يمكن تعميمه على ساحات عربية مختلفة.

تُقسّم البنية الهرمية في فلسطين كالتالي: سلطات الانتداب البريطاني، عصابات الصهاينة، الزعامات العربية سواء الدينية أو العوائل الإقطاعية-التجارية التي اكتسى العديد منها لبوس الأحزاب الوطنية وخطابها، والعمّال والفلاحون العرب. وضمن هذه البنية تخندق مسجد الاستقلال والشيخ القسّام في أكثر المواقع ثورية.

كانت الزعامات الدينية والإقطاعية-التجارية على علاقة حرصٍ على مكاسبها الطبقية مع الاستعمار البريطاني، رغم خطابها الوطني، الأمر الذي جعلها تخوض معركة خاسرة وجبانة في محاولة استمالة الإنكليز والشكوى لهم على تصاعد الخطر الصهيوني، دفعها هذا الحرص الطبقي إلى أن؛ أوّلاً تحييد الإنكليز عن الصراع وحصره في اليهود الصهاينة، وثانياً البُعد عن العمّال والفلاحين الذين يتطلعون إلى قيادة طليعية تنسجم مع تطلعاتهم. أمّا اليوم، فأعاد التاريخ نفسه على شكل مهزلة، بشكل تاريخي جديد تحت مسمّى السلطة الفلسطينية، وحرصها على مكاسبها الطبقية عبر العلاقة بالأميركيين والاتحاد الأوروبي، وحربها على الفقراء والمقاومين.

ما مثّله الشيخ عز الدين، بشخصيته وخطبه من على منبر مسجد الاستقلال، المسجد الذي كان مستقلاً بحق، هو علاقة مع الطبقات الشعبية بشكل مباشر، معتمداً على خطاب وأدبيات مستقاة من التاريخ العربي الذي يُعد الإسلام أهم مشاربه، بشكل يتفاعل معه الناس بوجه ذاتي، مذكياً روحهم الوطنية. من هنا، وبالمعنى التاريخي، كان مسجد الاستقلال يمثّل التقدّمية التاريخية التي ترنو إلى نقل وتغيير الوضع القائم، أمام الرجعيّة التاريخية للزعامات والأحزاب الوطنية.

كان شكل العلاقة مع المركز الاستعماري البريطاني هو جوهر الاختلاف الفلسفي والاستراتيجي بين القسّام والتيارات الأخرى. وهو الذي خَبِر المستعمرين طوال حياته، فبمسح لشبكاته وتحالفاته مع مختلف الأطراف طول حياته من سوريا إلى فلسطين، لم تكن الهويات العقدية والسياسية هي معيار الشيخ، بل إن شكل علاقتك مع المستعمرين هو ما يحكم قربك وبعدك عنه. عملاً بقوله في إحدى خطبه: «بريطانيا رأس الداء والبلاء». ولعل أحد الشواهد ترحيب القسّام عام 1932 بالتبنّي المتأخّر لحزب الاستقلال الفلسطيني بأن التناقض الرئيسي للحركة الوطنية يجب أن يوجّه ضد الانتداب. وهو تشخيص تشاركته تيارات مختلفة كالمناضلين الشيوعيين وغيرهم، إلا أن من انتقل من حالة التنظير إلى الممارسة هم القسّاميون، حيث تبنّوا شكل العلاقة الصحيح مع الاستعمار وهي الحرب.

لم يغفل الشيخ القسّام عن أي شكل من أشكال الحرب، وحتى في خضم التحضير للعمل الثوري المسلّح، ساهم في تأسيس إحدى أهم تجاربه المغفل الحديث عنها، والتي تعكس أهمية الجبهة الثقافية لدى الشيخ، وهي «جمعيات الشباب المسلم».

إبّان القرنين التاسع عشر والعشرين، كانت الجمعيات المسيحية التبشيرية تجسّد الذراع الناعمة للاستعمار، وذلك عبر تأسيس واجهة ناعمة وتجميلية متوازية مع آلة القتل والقمع الاستعمارية، فلم يكن من المهام المباشرة لهذه الجمعيات تنصير الناس، بل إن أبناء المسلمين يشاركون في نشاطاتها، ومن أدوارها إقامة علاقات طبيعية بين أبناء اليهود والعرب عبر نشاطات مختلفة فنية ورياضية. وهي بالأهمية بمكان أن يحضر احتفالاتها أعلى رتب ضباط الانتداب، حتى إن اللورد إدموند ألنبي افتتح أحد فروعها في القدس. تُعدّ هذه الجمعيات الشكل التاريخي القديم للمنظمات غير الحكومية «NGOs»اليوم والتي يحضر سفراء الدول الغربية محافلها في عواصمنا اليوم.

أقيم في القدس، عام 1928، مؤتمر تبشيري ضخم لهذه المؤسسات، ووقّع على عرائض التنديد به العرب من المسيحيين والمسلمين، حيث إنه ولأدوارها الاستعمارية عاداها جميع العرب وقاطعوا نشاطاتها. في العام ذاته، وبشكل مباشر، انتُخب الشيخ القسّام رئيساً لجمعيات الشباب المسلم، وهي جمعيات منتشرة في مدن فلسطينية مختلفة، تستقطب الشباب الفلسطينيين بعيداً عن الجمعيات المموّلة استعمارياً، وكذلك، شكّلت هذه الجمعيات بنية تحتية للحركة القسّامية السرية واستقطابها وارتباطها بالشباب والعمّال.

تكمن أهمية الاستحضار المتجدد لسيرة الشيخ القسّام، أنه ومن ناحية عملية ولنجاح الثورة الفلسطينية، علينا جميعاً أن نكون قسّاميين، وعلى كل جبهة. فالهرمية الفلسطينية اليوم هي ذاتها، إمبريالية أميركية، وعدو صهيوني، وسلطة فلسطينية تشكل شبكة تحالفات عوائل برجوازية، تعتاش على تكرار الخطأ التاريخي، والخيانة عبر تجريب المجرّب، فـ«أميركا رأس الحية» كما استعاد جورج حبش منهج القسّام من قبله.

ولعل أدق تشخيص لتاريخ فلسطين على مدى المئة عام الماضية هو كيف أن الزعامات التقليدية في الماضي ومن ثم زعامات أوسلو اليوم، مكّنت المشروع الصهيوني، على حساب قسّاميي الأمس، فقراء أحياء الصفيح في حيفا وفلاحي مرج بن عامر، وقسّاميي اليوم من فقراء المخيمات والبلدات القديمة ومحاصري غزة. أحد مصاديق ثورية شخصية القسّام، أنه كان يستشرف قبل الجميع مخاطر الصهيونية، عالماً بأن الاستعمار شر مطلق، وبإمكاننا الجزم أنه لو لم يتم التواطؤ على ثورته ومن ثم منهجه، لاختلف تاريخ فلسطين، وتاريخ الصهاينة، بل وتاريخ العالم ككل.

يقتفي فقراء فلسطين اليوم خطى القسّاميين الأوائل، في مشاهد تتكامل مع رمزية أن الشهيد القسّام صاروخ يحلق في سماء فلسطين، وأن العرب في القرن الواحد والعشرين باتوا يقولون: «القسام قصف»، وأن غواصي الكتائب تستخرج ذخائر من سفينة حربية بريطانية وتعيد إنتاجها كأسلحة، في عملية تصحيح تاريخية بالمعنى المادي والفيزيائي.

أمّا ما بين نابلس وجنين، فهي جغرافيا العمليات الفدائية القسّامية ذاتها قبل تسعين عاماً، كمائن على طرق المستوطنات، ومعامل للعبوات والمتفجرات، وذات المواسير، ففي كانون الأوّل من عام 1932 استطاع القسّامي أحمد الغلاييني أن يصنع عبوة فجّرها القسّاميون في غرفة لأحد أبرز قادة المستوطنين، في إحدى أبرز عملياتهم النوعية، كما هي معامل عبوات قسّاميي اليوم في المخيم وحارة الياسمينة. بل إنها أجيال تتعاقب، فحين نرى من القسّاميين الأوائل، دار السعدي ودار زبيدي، حينها فقط، نفهم من أي طينة عجن أمثال المناضل زكريا وأخيه الشهيد البطل داود زبيدي ورفاقهما، وأنهم امتداد تاريخي لـ «الشخصية-الثورة».

تمرّ الذكرى السابعة والثمانون على استشهاد الشيخ عز الدين القسّام، وكثيرة تلك الدلائل على عظمة هذا القائد العربي، إلا أن التفكير في مشهد يجعلك تستشعر شيئاً من هذه العظمة؛ مشهده وهو يخطو بوقار على عتبات منبره في مسجده الصغير في حيفا، ليقف أمام جمع قليل من عمّال ميناء المدينة ومعاملها، فقراء بثياب رثة، ووجوه سمراء متعبة، تكالب عليهم الإخوة والغرباء، خاطباً فيهم بكلمات، قالها لوجه الله، وهو لا يعلم أنها وبعد قرن من الزمن ستكون عبارة مستوحاة منها بيانات كتائب ومقاومين سيغيّرون العالم: «وإنه لجهاد نصر أو استشهاد».