من أين أبدأ البوح؟ من تجربتي الخاصّة ووصيّة أبي لنا أثناء انتظار الحتف؟ من فلسفة الحروب الثلاث على غزّة التي عشتها؟ من قيمة الإنسان والتفاصيل الصغيرة التي ندركها بعد فوات الأوان؟ من العالم المحكوم بفكرة التحرّر تحتنا؟

كل ما سبق تصبح إجاباته نافلة بمجرد أن نمرّ بمحاذاة الدم. لا شيءَ يستنزفنا كما يفعل الحديث الماضي المستمر عن الحرب وفقاً لحسابات الربح والخسارة. نستعيد الذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة بكثير من التطرّف. بين فئة لا ترى الحرب إلّا رديفاً لفعل الأخذ، وأخرى تراها حاملةً إيانا إلى فعل العطاء، سأمسك العصا من المنتصف وأحبو على طريق الحرب الأخيرة في مساحتي هذه.

لا أتمكن من أن أرمي ما مجموعه 81 يوماً من عمر الحروب الثلاث وراء ظهري، وكأنّ شيئاً لم يكن. كذلك لا أقوى على تعريض ثلاجة الخضروات التي تكدّس بها شهداء مجزرة رفح للنسيان.

أنا ببساطة مدينة للحرب رغم قسوتها. مدينة لها بحجم انكشاف ذاتي أمامها. في لحظةٍ كدتُ أن أضلّ مشاعري تجاه كثيرين، جاءت الحرب لتقلب الموازين. ناجيت الله كثيراً طوال 51 يوماً من انسكاب الموت على رؤوسنا أنْ أموت وعائلتي ميتة مشتركة لو غدرنا الصاروخ من فوق، حتى لو صرنا مجرّد أرقام مجرَّدين من الأسماء. كنت لا أحتمل فكرة البقاء لأحدنا من دوننا جميعاً، كما حصل مع كثيرين. كانت فكرة مسح عائلتي من السجل المدني أهون عليّ من أنْ يبتلع أحدنا الحصى وحده على ظهر البسيطة.

ورغم أن الحرب الأخيرة كانت أشبه لديّ بتمرين رياضيّ للتخفّف من وطأة الخوف، إلّا أن أحداً منا لم يألف الموت رغم تشابه الحكايات وتشابكها. أتذكّر جيداً كيف كنت أمثّل أمام إخوتي الصغار دور الإنسان الذي تجاوز شعوراً طبيعياً كالخوف منذ سنين طويلة، فيما كان يصارعني في كلّ دقيقة مشهد الهرولة نحو المجهول. الشوارع كانت الساحات المثالية للركض. طواقم الإسعاف كانت تركض. الدفاع المدني كان يركض. الناس جميعهم كانوا يركضون، فيما أنا وعائلتي لم نختبر قدرتنا على الركض خارج المنزل.

صحيح أن الحرب لم تكن يوماً عادلة في مبناها، إلّا أنها شرٌّ لا بدّ منه. أصلاً، العدالة فكرة كاذبة وزائفة هنا. الحرب تأتي على بشر أكثر من غيرهم. الحرب تقتل أماكن أكثر من غيرها. "اللي كان بنطخ وبقع على الأرض، كنّا نمشي عنه ونكمل طريق النجاة. كان عليك تختار إنك تموت مع اللي مات أو تحاول تعيّش غيرك". هذه العبارة التي لا تزال تضرب رأسي لم أعِش على وقعها، لكنّني كنت أهابها. كنتُ أشعر بأن الحرب هي المعادل الموضوعي ليوم القيامة. كنت أسأل نفسي: "هل سأترك أختي تنزف حتى الموت، وأمرّ عنها وهي مرمية على الرصيف، أم أتوحّد مع حالتها، لو خرجنا وعائلات الحيّ حشوداً بشرية نحو الشارع؟".

صدقاً، لم أهتدِ إلى الإجابة، كذلك لم يهتدِ مَن هُم قبلي إليها أيضاً. ليس بين الخيارين ما هو أحلاهما مرّ. وليس بإمكاني أيضاً أن أحاول استعراض وفائي لشقيقتي على مَن ترك قسراً أمّه أو أباه أو شقيقه مسجى بدمه على الطريق، وذهب بعيداً عنهم. هي كانت رمشة عين التي تفصل بين قرار وقرار، ومصير وآخر. أنا التي عُدت من الموت مراراً في كلّ لحظة كان يهتزّ المنزل فيها، خصوصاً في ليلة مجزرة الشجاعية التي كادت الطائرات من فوقنا ترتطم بسطح المنزل، أشعر وكأنّ حديثي ترفٌ في حضرة مَن لم يَعُد له ثمّة شيء ليخاف خسرانه أصلاً.

ربما، هذه المساحة التي أكتب فيها لا تنتظر مني تكثيف الفكرة، ولا تنتظر منّي أن أسرد تفاصيل عايشتها، وأنا التي لم ينخدش زجاج نافذتي ولو خدشاً واحداً في الحرب الأخيرة، ولم تعبر إحدى شظايا القذائف جسدي، ولم أشقّ ثوبي حزناً على أحد أصدقائي أو أقربائي، كذلك لم أجرّب معنى أن يصبح الشارع خيمتي الأخيرة. هكذا، لا يحقّ لي أن أصوّب سهام نقدي إلى كلّ من تذمّر من الموت والنزوح من اللحظة الأولى، وربما من المقاومة. مَن أنا أصلاً لأصنّف أولئك إلى شجعان وجبناء؟ إلى مقاومين وانهزاميين؟ إلى خارقين للعادة وعاديين؟

وحدها ربما وصية والدي لنا خلال الحرب أكثر ما تستدعي أن أستدعيها هنا، يوم جمعنا في صالة المنزل وكانت بيده الحقيبة التي كانت تحتوي على جميع الأوراق الثبوتية وجوازات السفر والنقود. قال لنا: "ما بنعرف مين حيموت فينا ومين حيضل عايش. لو أنا رحت بدّي تديروا بالكو على بعض، وهاي الشنطة بتضل معكو. يمكن كلنا نموت وتضل غرام الصغيرة". في تلك اللحظة التي تخيلت فيها أن غرام التي لم يكن قد تجاوز عمرها العام قد تصبح عارية منّا جميعاً، لم أتمكّن من قمع الدمع. وحدها الأقدام التي كانت تتسلّل خلف خطوط العدو، كانت تنجح في أن تجعلني أتمالك أعصابي وأشعر بفائض من القوّة في عزّ اللحظات التي من المفترض ألّا تفرز سوى الضعف.

حتى الآن، لست قادرة على تفسير واستيعاب مكمن القوّة في نفوس من قطعوا البحر وعادوا بسلام بعدما أدّوا مهمتهم ضد العدوّ. كيف لمقاومي غزّة أن يقتحموا موقعاً عسكرياً خارج حدود غزّة ويقتلوا جنوده من "على مسافة صفر"، وهم عارون من الخوف، هاربون من كلّ شيء عدا المواجهة؟ بل واغتنموا الأسلحة وعادوا لنا بشريط مصور يوثّق ذلك المشهد الأسطوري الذي كنت ألجأ إليه كلّما ضعفت. وكيف للقبة الحديدية أن تخذل جيشاً من أقوى الجيش في العالم حين أطلقت المقاومة وعدها الصادق وانهمرت الصواريخ على "تل أبيب" في الوقت الذي كانت هي سيدته، لا غيرها؟

كلّ هذه الأسئلة التي ستبقى إجاباتها مفتوحة كانت حبل النجاة الوحيد خلال الحرب. كنت كلّما أتماهى مع الحزن قليلاً، أتذكّر أن ثمّة مقاومة تثأر لنا ونستأمنها على أرواحنا. هم يقتلون منّا، ونحن بالمقابل نقتل منهم. هم يجرّبون علينا القنابل، ونحن نجرّب عليهم الأنفاق. هم يمتلكون الطائرات، ونحن نمتلك "الضفادع البشرية"، ونحبّ عبارات "من على مسافة صفر" و"عادوا إلى قواعدهم بسلام" ما حيينا.

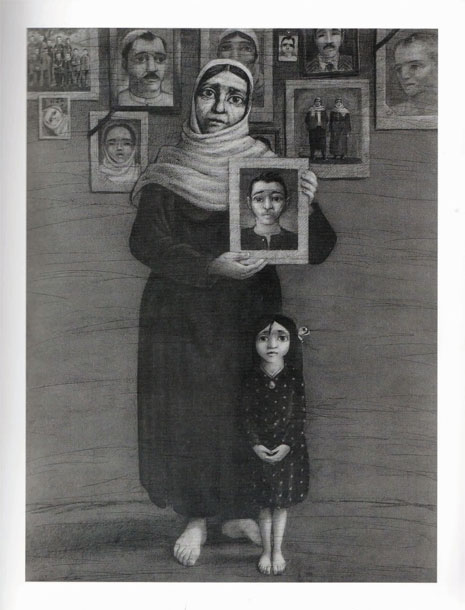

اليوم، تبدو الحرب طازجة والقبور رطبة، وكأنّنا لم نستفق بعد من ذكرياتها. الركام في محلّه، والناس صاروا أكثر قنوطاً من قبل. لسنا أهلاً لتلقين أولئك محاضرات الصمود والتحدي، لكنّ من لا يزال يستعملنا كـ"ديكور" لمعرض صوره هو الجدير بمحاضراتٍ من نوع آخر. كما لم نكن مجرّد قطع لحم متطايرة، تتسابق عدسات الكاميرات على تركيبها وتجميعها، فإننا اليوم - ونحن على أعتاب الذكرى الأولى للحرب - لسنا بممثلين "كومبارس" نؤدّي دورنا داخل إطار الصورة، ومن بعدها نخلع عنّا فعل الحياة المستمر الذي يصنعه المزاج الإخراجي لصاحب الصورة. لسنا في صراع مع غرائزنا الفطرية، ولسنا "إكزوتيك" ليشير أحدهم بإصبعه علينا ويقول مشدوهاً: "انظروا، إنّهم يأكلون وينامون. إنهم يعزفون الموسيقى وينصتون إليها. إنّهم ينغرمون ويُغرمون. إنّ فتاتهم تدلّل فرسها، وتشعل صورتها حرائق افتراضية هنا".

نحن نعيش الحروب، كما يعيشها أهل الأرض جميعهم، ونصمد ونتحدّى كما كثيرون. ليست غزّة مهووسة ببرهنة سلوك ناسها الطبيعي أو بإثبات فرادتها رغماً عن الواقع وحرفاً عنه. نحن لسنا بفرجة شهيّة للخارج تتطلّب التعجّب المصنوع حيناً، واللطميات وشقّ الثياب حيناً آخر. كذلك لسنا أكثر من "إنسان" يمشي في حقل الألغام الذي صار على امتداد الأرض. إلى حين موعد الحرب التي لا بدّ منها، ها نحن نربي مزيداً من الحقد على "إسرائيل" وعلى كلّ من يصنع منّا "مشاريع فُرجة".

كل عام و"إسرائيل" عدوّكم.

الحرب VS "مشاريع الفُرجة"