أنباء مقلقة، غير مؤكّدة، تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن المناضل والقيادي اليساري المعتقل في السجون السوريّة الدكتور عبد العزيز الخيّر. في هذه الحالات أوّل ما يمكن أن تفعله لطرد شبح الشؤم، هو الاتصال بيوسف عبدلكي. فالفنّان والمعارض السوري لديه دائماً الخبر الدقيق، وهو يناضل منذ أشهر بعناد وشراسة من أجل إطلاق رفيقه في حزب العمل الشيوعي، ورئيس مكتب العلاقات الخارجيّة في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا». لكن هاتف يوسف هذه المرّة لا يردّ. لا صوت أو حركة في المحترف الذي بات شهيراً في سوق ساروجة، في قلب دمشق العتيقة، وقد استوطنه بعد العودة النهائيّة من باريس، وتحرس جدرانه أم متلفّعة بمنديلها وقهرها في لحظة الفاجعة والفقد والحداد. أين يوسف إذاً؟ السيناريو المكرور نفسه: عند حاجز تابع لإحدى الجهات الأمنيّة في سوريا ـــ تماماً كما حدث مع الخيّر العائد من الصين مع أحد رفاقه في أيلول (سبتمبر) الماضي ـــ اعتقلت أجهزة الأمن مساء الخميس يوسف عبدلكي (القامشلي، ١٩٥١) على أبواب طرطوس، مع رفيقيه في «هيئة التنسيق» (عدنان الدبس) وحزب العمل (توفيق عمران).

على موقع «فرانس 24» خبر مسموم، قميء، منسوب إلى «وكالة فرانس برس»، ومكتوب بالحبر الصهيوني لينوّر القرّاء عبر تصنيف المناضلين في خانات مذهبيّة «مسيحي… ودرزي… ومن الأقليّة العلويّة».

صفحة الفايسبوك الخاصة بيوسف عبدلكي على حالها، كما في أحدث عروض اللبناني ربيع مروّة، تتراكم رسائل التضامن على الشاشة في غياب صاحبها. وتتوالى البيانات الداعية إلى إطلاق سراحه. بيان «تجمّع التشكيليين السوريين المستقلين» يتهم أجهزة النظام باعتقال القياديين الثلاثة ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً، وإلى «إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والحراك المدني» في سوريا. بيان «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» يطالب «الحكومة السورية بوقف انتهاج سياسة الاخفاء القسري كشكل ترهيبي وعقابي للناشطين السلمين والحقوقيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير وكل من يحاول ممارسة حقه الدستوري بحرية الرأي والتعبير». على الصفحة أيضاً يوتيوب أغنية قديمة بعنوان «غرفة صغيرة» كتبها سميح شقير لعبدلكي قبل أكثر من ربع قرن حين كان الأخير في المعتقل: «بغرفة صغيرة وحنونة/ شو سهرنا وضحكنا فيها وغنينا/ أنا وهوي وبكينا». كل شيء في مسار هذا الفنان السوري الذي يحتلّ موقعاً فريداً على الخريطة التشكيليّة العربيّة، يأخذنا إلى معركة الحريّة، عبر خانة أساسيّة هي المعتقل.

نتذكّر ذلك الحشد الهائل من الناس الذين جاؤوا إلى «صالة أتاسي» في خان أسعد باشا، لاستقباله بعد سنوات المنفى الباريسي الطويل. كان أوّل معرض له تحتضنه دمشق بحضوره، بعد غياب قسري دام ربع قرن، صوّرته هالة عبد الله، رفيقة الدرب، في فيلم «أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها» (مع عمّار البيك)، في أيّار/ مايو 2005. نفكّر بصمته، بتحوّلاته التشكيليّة، بمواقفه التي لم تتغيّر ولم تعرف المساومة. يومها لم يكن يوسف يعرف (أو ربّما كان يتبع حدسه؟) أنّه مع التاريخ على موعد.

اتّخذ يوسف عبدلكي قرار العودة إلى بلاده التي لم تفارقه يوماً منذ غادرها في أيّار/ مايو ١٩٨١. طوال ربع قرن تجوهرت تجربته على وقع الوجع العربي، حفراً على المعدن، أو رسماً بالفحم على الورق والقماش (إضافة إلى إسهاماته في الفن الكاريكاتوري وكتاباته المختلفة). وفي دمشق ستطرأ تحوّلات على ذلك المسرح التراجيدي القاتم الذي طبع تجربته. من منّا لم يشعر بوطأة تلك الطبيعة الصامتة التي طبعت أعماله، أو بالأحرى الصاخبة، بالأبيض والأسود، بين الفاتح والغامق، المضيء والمظلم؟ أشياؤه الطوطميّة، بقايا طقوس فجائعيّة غامضة، سلّط عليها إضاءة مسرحيّة خاصة. الساعد المقطوع الذي بقيت قبضته مشدودة. السمك والأزهار والبطيخ والرؤوس والأعضاء المبتورة والأحذية. ذلك التكثيف الملحمي ذو التعبيريّة الصارخة، والاختزال الرمزي الذي لا يخلو من سرياليّة. السكّين المزروعة ليس على الطاولة، بل في ضمائرنا.

«عنصر التهديد والشاهد على كل ما يدور داخل إطار الصورة من أحداث تبعث على الرهبة» بتعبير الناقدة والأديبة العراقيّة ميّ مظفّر.. كل هذا الصراخ، والهتاف، والاحتجاج الأخرس كان جزءاً من الرؤيا الاستشرافيّة التي تربطها علاقات سريّة بغويا ودو لاكروا، وها هي تتجسّد أمامه، أمامنا، على أرض الواقع. لقد وقع الانفجار الكبير. هنا ذهب الفنان إلى مشاهد ممسرحة من نوع آخر، التقشّف بقي القاعدة، وطقوسيّة الغضب الأخرس، وتكوين الشخصيّات التي دخلت بقوّة إلى اللوحة. أعمال المرحلة الأخيرة مسكونة بالفاجعة وأهلها، في بساطتها الواقعيّة الكثير من المبالغة والتضخيم، أو بالأحرى ذلك «الإخلال» بالمقاييس الذي تطرّق إليه الزميل إميل منعم في دراسة عن فن عبدلكي بعنوان «الأشياء تحت سحر الدلالة». نحن الآن مع عبدلكي في زمن ما بعد الفاجعة، كما تشهد الأم الثكلى التي صارت بطلته الأثيرة: «أم الشهيد» و«شهيد من درعا» والآخرون…

اتّخذ يوسف قرار العودة إلى بلاده في عام ٢٠٠٥. ثم اتّخذ قرار البقاء بعد اندلاع الانتفاضة السوريّة، بمعزل عن اختطافها لاحقاً وتحوّلها حرباً أهليّة شرسة تحرّك خيوطها في الخارج. هذا الكلام لا يحبّه يوسف كثيراً، لا هو ولا رفاقه الصادقون الشرفاء الذين لم تحتضنهم المخابرات الغربيّة، ولا رعتهم الرجعيّات العربيّة والإقليميّة، ولا ضربهم سرطان التعصّب الطائفي، ولا تبادلوا الغزل السرّي أو حتّى العلني مع إسرائيل. يوسف ورفاقه لا يرون سوى إرادة الشعب، ومبادئ الوحدة والقرار الوطني المستقل وحلم الديموقراطيّة، وغير ذلك من العبارات التي وردت في «بيان المئة مثقّف» («الأخبار» يوم أمس) ويوسف عبدلكي أحد موقّعيه، وقد يكون ذلك وراء اعتقاله. ما همّ إذا كانت تلك الطموحات الشرعيّة والنبيلة لا تجد قوى فعليّة تحملها على أرض الواقع. ما همّ، فاليوتوبيا هي التي تصنع الفنّ العظيم، والتي تقرر مصائر الشعوب. اليوتوبيا هي الرحم الذي تطلع منه الحريّة أو الفوضى. الفنّان الذي بقي طوال عمره يحلم بالتغيير، ويبشّر به، ويشتغل من أجله، ماذا تريده أن يفعل اليوم؟ ينسحب في انتظار الثورة المقبلة؟ أم «يتقدّم صوب الهاوية» بتعبير زميلنا خليل صويلح في إحدى مقالاته الأخيرة عن الفنّان السوري في «الأخبار»؟ يعرف يوسف عبدلكي أنّه يقف في قلب الإعصار، ولا يعبأ، لا بالتناقضات ولا بالمخاطر. يوسف فنّان أعزل ضدّ سلطة مدجّجة ومذعورة. من ترى هو الأقوى؟ من ترى سينتصر على المدى الطويل؟ الحريّة ليوسف عبدلكي ورفاقه.

يمكنكم متابعة بيار أبي صعب عبر تويتر | PierreABISAAB@

الفنّان في مواجهة السلطة: من ينتصر عــلى المدى الطويل؟

من ملف :

كلنا يوسف عبدلكي

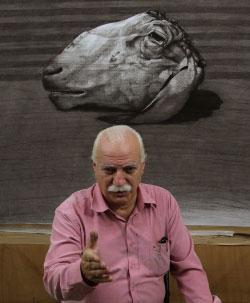

الفنان مع لوحته

«أم الشهيد»

مقطع من أغنية تؤديها سناء موسى (100 × 100 سنتم)

«شهيد من درعا»

«أم الشهيد2»