ساعة الفجر، أو قبل شروق الشمس ببضع ساعات، وفي حلكة الليل الذي سيخلف رماداً وموتاً وسواداً، لم تكن ذاكرة الطفل علي دوابشة تحوي بعد أي شيء يمكنه من أن يعرف وطنه، أو حتى عدوه، كل ما كان يمتلكه في ذاكرته الكلامية بضع كلمات نداء لأمه وأبيه وأخيه الصغير، وقليل من الجمل التي لا يستطيع أي أحد فكّ شيفرتها إلا الأم المتمرسة، ينام عليٌ على حضن من دفء ووسادة من حليب. ساعات منتصف الليل تمثل ذروة سباته، وأحلامه لم تُزرع بعد في تلافيف دماغه، أما الوالدان فما زالا فتيين، ينامان بجانب حصادهما: الأب سعد بعمر الثلاثين، والأم ريهام تصغره بثلاث سنوات، أما الأخ الآخر فهو أحمد ابن الأربع سنوات.

كان بيت هذه العائلة الفلسطينية في قرية اسمها دوما، يرتاح من تعب يوم تموزي حار، رازحاً تحت نير القرب من المستوطنات الإسرائيلية.

يتسلل مستوطنان إسرائيليان إلى القرية، وإلى ذلك البيت الآمن بالتحديد، ملامحهما مغطاة بلثام أسود كلون الليل، وسوالفهما الطويلة المليئة بأوساخ التعصب الإجرامية تجعدت تحت هذا اللثام، أما جيوبهما الفضفاضة فقط كانت تمتلئ بعبوات الوقود. يقتربان من البيت أكثر فأكثر، إلى النوافذ أولاً، كسروها، وقذفوا النيران إلى الداخل، داخل بيت هذه العائلة الفلسطينية البريئة النائمة، وهل هناك شيء أكثر براءة من النوم في هذا العالم؟

النيران التي شبّت في البيت بدأت تخلق حرارة مفضوحة داخله، يستيقظ الأب سعد متوتراً، ظناً منه أنها مجرد حرارة ليلة صيف، فتموز حارق ولو ليلاً، لكنه لمح وهج النيران عبر غرفة النوم، فأيقظ زوجته ريهام مفزوعاً. أصيب الزوجان بحالة خوف هستيرية، وبدأ دخان النيران المتعاظم يسبب لهما الاختناق، لم يخطر لهما في تلك اللحظة مَن الفاعل، أو ما سبب الحريق، بل كل ما سيطر على تفكيرهما هو إنقاذ الطفلين: علي وأحمد.

وفي غمرة النيران، ضاعت ملامح البيت وسُوّيت جغرافيته في سواد دخانها، ركض الأب سعد إلى الغرفة المجاورة وانتشل ابنه أحمد، واتجه إلى شرفة البيت الخارجية، كان سعد وطفله أحمد قد أُصيبا بالحروق، وحال وصولهما إلى الشرفة الخارجية لم يستطيعا حراكاً، وكأن الطفل أحمد ما زال نائماً، أما الأم ريهام ولدى خروجها من سطوة النيران داخل المنزل، إذ بهذه الأخيرة قد أحرقتها وأذابت ثيابها، وجعلت منها امرأة عارية مكسوة بحروق النيران. وصلت الشرفة وهي تستغيث فلمحت عبارات مكتوبة بحروف عبرية يدوية على جدران البيت، وقتها أيقنت أن الفاعلين هم من المجرمين المستوطنين، صرخت بقوة في سماء القرية: "الحقونا قتلونا"، ثم أُغمي عليها.

لم يذهب صراخ الأم سدى، هرع أهل القرية إلى بيت عائلة دوابشة الذي تحول نومه الهانئ إلى جهنم تحترق بنيران الحقد البهيمي، وجدوا أفراد العائلة مصابين وفي حالة إغماء جماعي. لفوا جسد الأم ريهام ببطانية بعد أن تعرى بشكل شبه كلي إثر احتراقها واحتراق ثيابها، طلبوا سيارة الإسعاف في الحال، فيما تأخرت سيارات الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الجريمة لإخماد النيران.

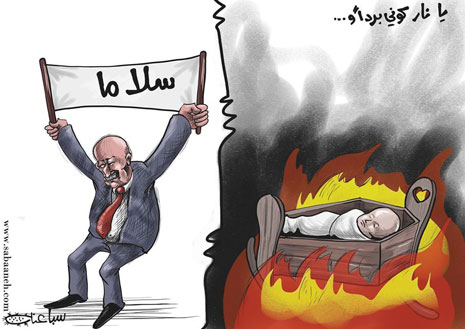

أين الابن الثاني؟! الطفل علي؟! وجدوه جثة متفحمة في الداخل: ملاك بريء يُقتل حرقاً، أيُقتل النور بالنار يا أولاد العاهرة؟! قتلوه حرقاً، أحرقوا أنامله الزهرية، وصدره الصغير، وابتسامته التي سكنت شفتيه الفستقيتين، ورجليه اللتين كانتا تتحركان لهواً وطرباً، أحرقوا غرة شعره المسبلة على جبينه بفوضى جميلة، تلك الغرة التي تربت عليها الأم وتسبلها في نوبة حنان، أو عندما تلقيه في حضنها ليرضع من صدرها، أحرقوا هذا المشهد الإنساني، بذرة الحياة بالموت! ذابت أطراف علي وذاب صدره من النيران، أنّى لهذا الجسد الصغير أن يهرب من القتلة ؟! يا الله... لم لم تقل وقتها: يا نار كوني برداً وسلاماً على علي؟

ها هو علي دوابشة ينضم إلى رفيقه الطفل المقدسي محمد أبو خضير، هذان الطفلان المَلَكان اللذان لا يقبلان إلا الشهادة حرقاً، ليطير رمادهما في السماء متحولاً إلى أجنحة بيضاء ناصعة، بيضاء ملائكية، علها تضيء قليلاً ركناً بعيداً من أركان الوطن الضائع.

حرقة | لم لم تجعلها برداً وسلاماً عليه يا الله؟

كاريكاتور للفنان الفلسطيني محمد سباعنة