من أكثر الأمور التي يُعتقد أنها من المسلّمات الاقتصادية هي أن الإنفاق على التعليم العام والخاص هو السبيل الأكثر نجاعة من أجل التقدّم والرفاه الاقتصاديين. طبعاً الأمر يبدو بديهياً، أو حتى يمكن أن يصل إلى درجة ما يُعرف بتكرار المعنى أو الـtautology: المُتعلم أفضل من غير المُتعلم في إيجاد الوظائف أو في الأجر وإلى ما هنالك من مكتسبات اقتصادية واجتماعية أخرى. في بعض الأحيان أيضاً، يُطرح التعليم، من خارج السباق كحل «جنريك» لكلّ المعضلات الاقتصادية حتى تلك المالية منها. بالطبع الأمر هو أعقد من ذلك بقليل، خصوصاً عندما أُخِذَتْ هذه «المسلّمة» إلى استنتاجاتها المتطرّفة في لبنان، وحُوّلت الموارد في شكل كبير إلى التعليم العالي، ما أنتج في لبنان نسباً عالية من حيث عدد الجامعات والمعاهد العليا ونسباً عالية في عدد الطلاب الجامعيين والخريجين، ليس بالمطلق، وإنما مقارنة ببعض المؤشرات أو الظواهر الاقتصادية. عند ذلك لا بدّ من البحث في بعض الأمور التي تَربط ليس فقط التعليم برفاه الفرد، وإنما أيضاً التعليم بالاقتصاد في شكل عام. وكل هذا يجب أن يجعلنا في لبنان نعيد النظر في هذه الاندفاعة الكبيرة نحو افتتاح الجامعات الخاصة الجديدة، والتي تتوخى الربح، والتي ـ لزيادة الطين بلّة ـ أصبحت هي أيضاً في دائرة التنافس المذهبي على المحاصصة وفي دائرة التنافس المناطقي التي تُغلّف، للتضليل، بالشعار الذي رُفع في الطائف أي «الإنماء المتوازن». ما هي بعض هذه الأمور؟

أولاً، إن الاقتصاديات الرأسمالية المتقدّمة أصبحت تتجه أكثر فأكثر نحو استعمال التكنولوجيات المُنحازة إلى العمالة الماهرة، أي إنها تؤدي إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من العمالة من خريجي الجامعات. وهنا يُصبح السباق بين التكنولوجيا والتعليم، الذي وضع فكرته الاقتصادي يان تنبرغن (أساساً لتفسير التفاوت في الدخل)، يتّجه نحو ملاقاة التكنولوجيا والتعليم وإلى رفع درجة استعمال هذه المهارات في الاقتصاد في شكل كفؤ، حيث ترتفع الإنتاجية مع ارتفاع درجات التعليم مع ارتفاع أجور العمّال المهرة، ويُخلق نوع من الدائرة الحميدة التي تدفع بالاقتصاد إلى الأمام مع (ربّما) زيادة في عدم المساواة. هل هذا يحصل في لبنان؟ من المؤكّد لا، وإن السباق يتجه فعلياً إلى فوز التعليم على التكنولوجيا، وهذا الفوز يؤدّي إلى خلق عمالة فائضة ماهرة تؤدي إلى ضياع الموارد وانخفاض أجرها أي انخفاض العائد على التعليم. وهذا ما يلمسه الآن الخريجون الجامعيون الذين يرون الأجور التي تعرض عليهم لا تتناسب مع مهاراتهم ولا مع الكلفة العالية للتعليم. السبب الرئيسي في ذلك هو أن الاقتصاد اللبناني تغلب عليه القطاعات المتدنية الإنتاجية ولا يخلق طلباً على هذا النوع من المهارات المُنتجة، على الرغم من كل الادعاءات عكس ذلك من القطاع الخاص. وهنا يمكننا وضع بعض الأرقام حول التعليم العالي في سياقها التي مثلاً ذكرها تقرير «بنك ميد» حول التعليم الصادر عام 2014، بأن لبنان لديه نسبة مُنخفضة في عدد الطلاب الجامعيين إلى من هم في العمر الجامعي، وبلغت 46.3% في عام 2012 مقارنة ببعض الدول مثل أوستراليا وألمانيا وفرنسا، حيث بلغت 89% و61% و59% على التوالي. المسألة هي إذن ليست في الرقم بحدّ نفسه وإنما مقارنته بدرجة خلق الاقتصاد لفرص العمل المتماهية معه.

ثانيا، طبعاً في لبنان، ووفق النموذج الاقتصادي القائم (أو القديم)، فإن بعضاً من فائض العمالة يتم تصديره إلى الخارج، ما يحقّق عائداً عالياً على التعليم، أي أجراً مرتفعاً لهذا الرأسمال البشري المُصدّر. هذا صحيح ولكن هذا الأمر وإن كان مفيداً على المستوى الفردي (لكن ليس واضحاً إذا كان أكثر إفادة من لو أن الاقتصاد اللبناني ينتج هكذا وظائف وهكذا عوائد)، إلا أن تأثيره على ما يهّم في الاقتصاد ألا وهو الإنتاجية في لبنان هو معدوم. والإنتاجية في الداخل، أي ما يضيفه العامل سنوياً على الناتج المحلي، هي التي تحدّد في النهاية مستوى المعيشة للبنانيين على المدى الطويل. وهنا للذين يعتبرون أن تصدير العمالة هو جزء من اندماج لبنان في العولمة وإلى ما هنالك من أساطير صغيرة حول هذا الموضوع، لا بدّ من القول أن العولمة التي انتشرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، مرّت على لبنان وكأنه لم يكن موجوداً! فتصدير العمالة هو أمر يحدث في شكل مكثّف منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصدمات النفطية ألتي أقامت الاقتصاديات المزدهرة في الخليج وليس بتعامل لبنان إيجاباً مع العولمة. ثانياً، إن العولمة أدّت إلى تغيّر في البنى الاقتصادية في الكثير من الدول النامية نحو التصنيع ونقل التكنولوجيا وانتقال الصناعات من الدول الرأسمالية المتقدّمة إليها، كما حدث في الصين وفيتنام وأميركا اللاتينية وغيرها. هل حصل هذا في لبنان؟ الجواب مرّة أخرى كلا. فنحن شهدنا في هذه الفترة تراجعاً في الصناعة والزراعة وفي القطاعات الإنتاجية ولم نشهد نقلاً للتكنولوجيا الجديدة، وانتهى أيضاً سراب اقتصاد المعرفة الذي كان رائجاً في التسعينيات إلى سراب ليس إلا. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاعاتنا الخدماتية لم تتعولم وأصبحت أحلام أن يصبح لبنان «مستشفى الشرق» و«جامعة الشرق» و«أسواق الشرق» كلّها أيضاً أحلاماً فقط. ففي العولمة خسرنا معركة التنافسية وربحنا جائزة الترضية التي كانت معنا في الأصل منذ البدء.

ثالثاً، إن التركيز فقط على التعليم يؤدّي إلى نوع من «الكينزية التعليمية»، أي أن يتم امتصاص العمالة الفائضة عبر تحويلها إلى التعلّم الزائد، الذي يفيض عن حاجة الاقتصاد، أو كما ذكرنا، إلى التعليم الذي يسبُق التكنولوجيا، وفي حالة لبنان بأشواط. وبذلك كإحدى مخرجات هذه «الكينزية» يتم إنتاج نوع من العمالة الماهرة، أو شبه-الماهرة في الكثير من الأحيان بسبب تدنّي المستوى التعليمي العالي، التي يمكن أن يُطلق عليها أنها رثة أو تخضع للبطالة المُقنّعة، حيث تعمل في وظائف لا تتلاءم مع درجة تعلّمها، أو أنها تدخل في مجالات العمل في الوظائف التي أطلق عليها الإنثروبولوجي دافيد غرايبر الوظائف غير المُجدية أو الـbullshit jobs التي يمكن الاستغناء عنها من دون إحداث أي تغيير يذكر لا في الناتج ولا في التنافسية ولا في الإنتاجية.

رابعاً، حتى لا يتم اعتبار المعضلة وكأنها تكنولوجية بحت، أي تخضع لقدر ما حيث اللبنانيون لا سيطرة لهم عليه، فإن هذا الوضع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقصر نظر الرأسمال في لبنان من حيث ذهابه إلى الربح العالي والسريع في التجارة والاحتكارات والمقاولات والبناء، وفي عالم المال المُتمثّل بالاستثمار في سندات الخزينة الحكومية؛ وهذا يجعل الاستثمار في المجالات التي يُمكن أن تجعل التكنولوجيا تلحق بالتعليم متدنية جداً كما أنها متدنية جداً في الاستثمارات، التي يمكن أن تنشأ قطاعات تصديرية منافسة؛ ولهذا، في النقطة الأخيرة، شهدنا تراجعاً كبيراً في حجم الصادرات في السنوات الأخيرة؛ أي إن الأمور تزداد سوءاً. كما أن العمالة الماهرة تخضع لضغط جانِبَيْ مقص. الأول، أن المؤسسات الرأسمالية اللبنانية تستفيد من فائض العمالة الماهرة عبر رفع أرباحها نسبة إلى الأجور ما يجعل العائد على التعليم العالي متدنياً جداً. كما أن الفوائد المرتفعة والتي بدأت تشكّل كلفة في التعليم، بسبب استعمال القروض من المصارف أكثر وأكثر في تمويل التعليم الخاص، يشكّل الجانب الآخر من المقص الذي يضغط على رفاه الخريجين. وهنا فإن الحل ليس بخفض نسب التعلّم (الذي يحدث تلقائياً منذ 2013 بدءاً من التعليم الثانوي) بل بالاستثمار المُنتج وإنهاء ثقل هذا المقص.

في ظل العولمة خسرنا معركة التنافسية وربحنا جائزة الترضية التي كانت معنا في الأصل

خامساً، في خضم كل هذا لم تقم الحكومات المُتعاقبة بإقامة أية سياسة صناعية أو تكنولوجية أو سياسات ذات معنى في سوق العمل تُغير البنية الاقتصادية نحو النمو المكثّف المُعتمد على المهارات والعلوم والتكنولوجيا. بل الأسوأ يحدث، إذ في الآونة الأخيرة بدأت الرياح تتجه نحو الشعبوية من حيث منع استيراد بعض السلع وإلقاء كل الآفات الاقتصادية على اللاجئين السوريين واستعمال المغتربين في الصراعات الداخلية وإلى التجنيس العشوائي. في كل من هذه الأمور، يُمكن اتباع سياسات مختلفة تفيد في السباق الذي نخسره: من سياسة تصديرية حديثة، إلى رؤية إيجابية للعمالة السورية التي أضافت إلى الإنتاجية في الكثير من القطاعات، إلى الاستفادة من الطاقات العلمية والتكنولوجية للمغتربين، وأخيراً إلى استعمال معايير لتجنيس الذين يمكن أن يضيفوا إلى القدرة الإنتاجية اللبنانية لا الذين فقط قد يضيفون إلى البوتقة المذهبية أو إلى الحسابات في المصارف.

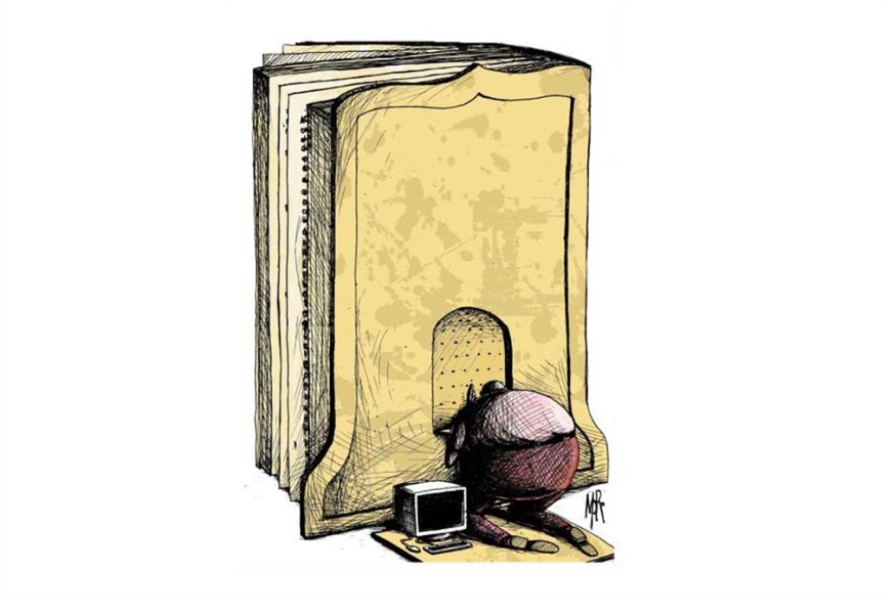

في النقاش حول الذكاء الاصطناعي، تُعتبر قابلية الإنسان أن يعرف أن الوتر لا يمكن دفعه وإنما فقط شدّه هي من الأمور التي من المستحيل ربما على الروبوتات الذكية المُقبلة أن تتعلمه، لأن لا نظرية رياضية تقول بذلك؛ أي إنه ليس هناك رياضياً ما يمنع دفع الوتر (pushing on a string). إن ما نفعله في لبنان، وهناك نظرية تقول أننا يجب ألا نفعل ذلك، من حيث التركيز على التعليم فقط من دون التخطيط للتطور التكنولوجي وللانخراط في العولمة بإنتاجية، هو كالذي يدفع بالوتر مرّة تلو الأخرى من دون أن يعي أن هذا الدفع غير مجدٍ بتاتاً، أي أن يتوقّع نتائج مختلفة. وهذا في ما نُسب إلى آلبرت أينشتاين على أنه علامة على الحماقة إن لم تكن على الجنون.