تختلف هذه النتائج كثيراً عن النتائج التي يعلنها مصرف لبنان حول ميزان المدفوعات، وهذا الاختلاف نتج عن تعديل مصرف لبنان للمنهجية المعتمدة، إذ أعلن في أعقاب أزمة احتجاز رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، «أن صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان، اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، يشمل سندات دين الجمهورية اللبنانية المُصدّرة بعملات أجنبية».

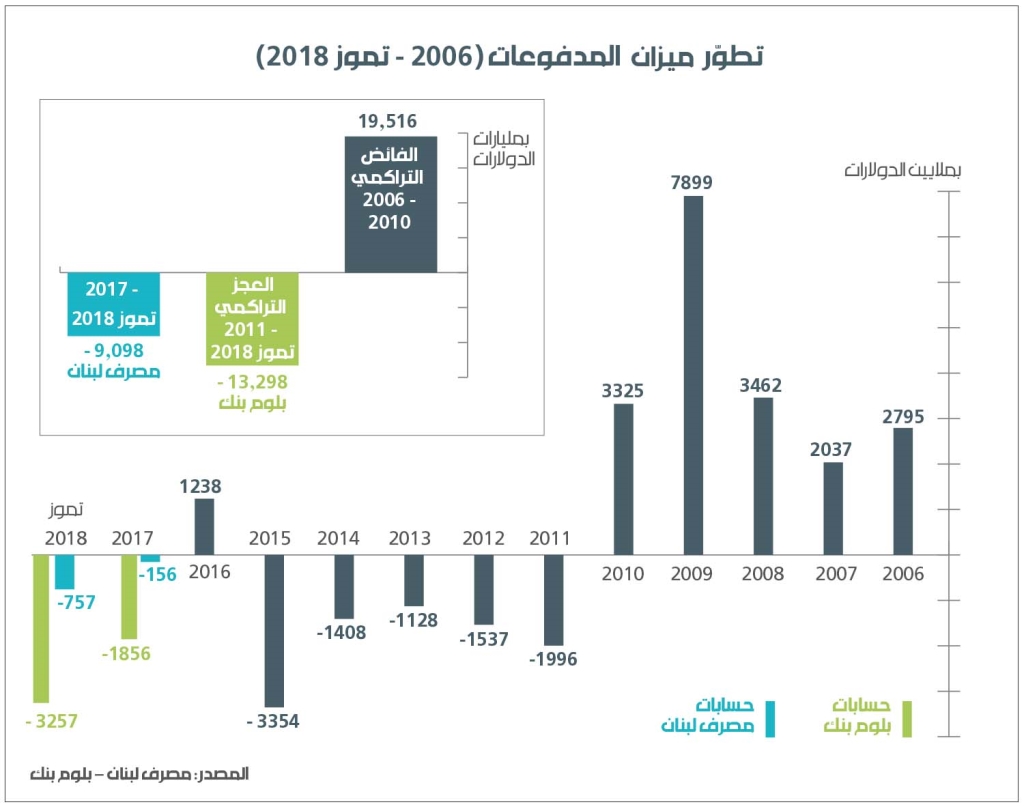

وفقاً لحسابات المصرف المركزي المعدّلة، بلغ العجز في ميزان المدفوعات حتى تموز/ يوليو 2018، نحو 757.2 مليون دولار (و 1.1 مليار دولار حتى نهاية آب/ أغسطس)، وهو أقلّ بقيمة 2.5 مليار دولار عن الحسابات التي استعرضها تقرير «بلوم بنك»، فيما بلغ العجز التراكمي منذ عام 2011 في حسابات مصرف لبنان نحو 9.1 مليار دولار، أي أقلّ بنحو 4.2 مليار دولار من حسابات «بلوم بنك».

أنقر على الرسم البياني لتكبيره

تشرح المحلّلة في قسم البحوث في «بلوم بنك»، ربى شبير، لـ«الأخبار» هذا التباين، وتشير إلى أنه «تمّ اعتماد الطريقة القديمة نفسها، التي كان يستعملها مصرف لبنان لاحتساب ميزان المدفوعات قبل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أي قبل بدء احتساب سندات اليوروبوندز ضمن صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان». وتقول: «لقد استثنينا قيمة هذه السندات واعتمدنا المنهجية المُعتادة قبل ذلك التاريخ، وهي المنهجية نفسها المُعتمدة في كلّ البلدان، والتي تبيّن أن ميزان المدفوعات يُسجّل عجزاً سنوياً منذ عام 2011 (باستثناء عام 2016 حين سجّل فائضاً بقيمة 1.2 مليار دولار كنتيجة لعمليات التحويل التي قام بها مصرف لبنان مع المصارف التجارية)، وبلغت قيمة العجز التراكمي المُسجّل خلال هذه الفترة (2011-تموز/يوليو 2018) نحو 13.3 مليار دولار».

يُعرّف ميزان المدفوعات على أنه «بيان إحصائي لتسجيل كلّ التدفقات المالية وغير المالية ما بين المقيمين في بلد ما وغير المقيمين فيه، مثل البضائع والخدمات والتدفقات الرأسمالية والاستثمارات الخارجية المباشرة، بغض النظر عن العملات التي تتمّ فيها هذه التدفقات. وبالتالي إذا سجّل فائضاً فهذا يعني أن التدفقات الواردة أكبر من التدفقات الصادرة، وإذا كان عاجزاً فذلك يعني أن التدفقات الصادرة أكثر من التدفقات الواردة». وفي الحالة اللبنانية، يعدّ هذا المؤشر من أهم المؤشّرات نظراً إلى ارتباطه الوثيق بقدرة الاقتصاد اللبناني على تأمين حاجاته التمويلية بالعملات الصعبة لسدّ العجز التجاري تحديداً والمحافظة على سعر ثابت للعملة المحلية.

يلفت الاقتصادي توفيق كسبار إلى أن «لبنان، منذ الاستقلال حتى عام 2010 وبما فيها فترة الحرب اللبنانية، لم يسجّل مرّة واحدة عجزاً في ميزان المدفوعات لأكثر من سنتين متتاليتين، ولكن منذ عام 2011 (باستثناء عام 2016 نتيجة الهندسات المالية) بدأ ميزان المدفوعات يسجّل عجزاً مستمراً، وهو وضع تراكمي سيئ، وإذا استمرّ لفترة طويلة فإنه يؤثّر على سعر صرف العملة المحلية، المثبّت مقابل الدولار منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك نتيجة عدم كفاية العملات الأجنبية التي يحتاجها لتمويل عجز ميزان المدفوعات. وهو ما يؤدّي عملياً إلى الاقتراض، الذي بات الحصول عليه أمراً أكثر صعوبة راهناً، وبالتالي إذا استمرّ العجز فإن ذلك يعني المزيد من الضغوط على الليرة».

يعتبر الاقتصادي شربل نحّاس أن «متابعة تطوّر ميزان المدفوعات أمر مهمّ جدّاً بالنسبة لبلد مثل لبنان، لأنه دليل عن حاجة البلد إلى أموال أجنبية لتمويل العجز في الميزان الجاري». ويشرح نحّاس أن الحصول على هذه الأموال يتمّ عبر الاستدانة من أطراف خارجية، وهو أمر موجود ولكنه غير طاغٍ، أو عبر هجرة الشباب للعمل في الخارج وإرسال تحويلات إلى أهاليهم في لبنان، وهو أمر طاغٍ. والمشكلة، وفق نحاس، تبرز عندما تصبح قيمة هذه التحويلات غير كافية لتمويل العجز، إذ «يؤدّي استمراره إلى تراجع احتياطات العملات الأجنبية، وبالتالي تقليص الاستيراد، وتقنين الكهرباء بسبب تراجع القدرة على شراء الفيول، بالإضافة إلى تراجع كمية المواد الغذانية الأساسية التي يحتاجها الناس، والتأثير على سعر صرف العملة».

يحذّر كسبار من أنه «في ظل سيناريو العجز المتراكم المستمرّ في ميزان المدفوعات، في بلد تشكّل قيمة مستورداته نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد يعيش اللبنانيون مجدّداً ما عايشوه في الثمانينيات والتسعينيات. أي اهتزاز مستوى معيشتهم، وانخفاض قيمة رواتبهم، مع بقاء أسعار المواد الغذائية والأدوية على مستوياتها، كون معظمها مستورداً من الخارج. بالإضافة إلى تقليص الاستيراد، فضلاً عن حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية، ما يجعل الارتكاز على التصدير كآلية للتعديل أمراً صعباً».