من ضمن السياسات المختارة منذ العمل باتفاقية الطائف جعل لبنان بلد الخدمات المالية، وإن كان على حساب القطاعات المنتجة تقليدياً كالصناعة والزراعة وحتى السياحة. التركيز كان على إنشاء بيئة وبنية تحتوي نظاماً مالياً ومصرفياً يجعل من لبنان مركزاً لتنافس إقليمي وعربي ودولي يستعيد فيه دوره الذي فقده خلال الحرب الأهلية. وهذا التركيز على العقار والمال من إفرازات نهج اقتصادي هو النيوليبرالية الاقتصادية، وهو نهج بدأ يبصر النور في منتصف السبعينات من القرن الماضي. ما نريده في هذه السلسلة من المقالات هو شرح الجذور السياسة والفكرية لذلك النهج لأننا وجدنا أن الكثيرين يتكلّمون عنه من دون تحديد معالمه ونتائجه.

تركيزنا على الجذور السياسية ليس من باب الصدفة. فالفكر الاقتصادي منذ الحقبة الكلاسيكية التي بدأت في القرن السابع عشر مع جان باتيست ساي وآدام سميث ودافيد ريكاردو وروبرت مالتوس وجون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر كان تجسيداً لسياسات متّبعة آنذاك. فالاقتصاد ليس علماً قائماً بحدّ ذاته بل هو السياسة بلغة الأرقام. لن نستفيض في شرح الظروف السياسية التي رافقت ظهور ونمو ذلك الفكر لأن المساحة المتاحة لن تسمح بذلك، ولكن نؤكّد أن الفكر الاقتصادي هو انعكاس لفكر سياسي وممارسات سياسية أثّرت في بلورته. وبالنسبة لنا، القوامة هي للسياسة وليس للاقتصاد. فعندما كنّا طلاباً في الاقتصاد في ستينات القرن الماضي في الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة القدّيس يوسف التابعة آنذاك لجامعة ليون الفرنسة، كنّا ندرس الاقتصاد السياسي. الجامعات الأميركية جهدت ونجحت في نزع المصطلح السياسي عن الاقتصاد وحاولت إلغاء السياسة كلّياً والتركيز على «علمية» الموضوع عبر التركيز على المعادلات الرياضية المعقّدة في التحليلات والتنظير لتبرير نظريات أو نقضها أو عبر النماذج للاقتصاد القياسي. لكن قيمة أيّ نظرية هي دقّتها في استشراف المستقبل والنظريات الاقتصادية مليئة بالفشل في ذلك. لم تستطع النظريات الكلاسيكية ولا النيوكلاسيكية منع وقوع الكساد الكبير الذي كاد يطيح بالرأس المالية، ولا الكينزية في مكافحة البطالة لفترات طويلة من دون الوقوع في فخ التضخّم، كما أنها اعترفت بصعوبة التنبؤات حول سلوك البشر التي تحبط التوقّعات. ولا الماركسية المبنيّة على فرضيات مخالفة للفطرة الإنسانية استطاعت أن تحقّق مجتمعات الرفاهية والمساواة. ولا ما يُسمّى بالاقتصاد الإسلامي الذي روّجته الحقبة النفطية في تحقيق نمو اقتصادي مستديم فهو الاقتصاد الرأس المالي التقليدي ولكن بمصطلحات «إسلامية» تعطي انطباعاً بأنه فكر خاص بالإسلام.

نعي أن هذه الملاحظات قد تثير حفيظة العديد ولكن ما يهمّنا التركيز عليه أن النظريات الاقتصادية والنظم الناشئة عنها هي نتيجة فكر سياسي. وربما من المفيد أن نخصّص بعض الحلقات لتبيان ذلك الموقف.

نبدأ المقاربة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية لأن النظم الاقتصادية القائمة وخاصة نظام المدفوعات الدولية المعمول بها اليوم نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتجنّب ثغرات النظام المالي ما قبل الحرب. وكانت الكينزية سائدة خاصة لإعادة إعمار أوروبا المدمّرة. كانت الكينزية ناجحة إلى حدّ كبير في إبطال مفعول الكساد والسيطرة على تقلّبات الدورة الاقتصادية التي تزعزع الاستقرار الاجتماعي وبالتالي السياسي. فمعدّلات النمو كانت مرتفعة نسبياً خلال عقدين بعد الحرب العالمية الثانية، ما أعطى مصداقية لذلك النهج الاقتصادي السياسي. والأولوية في الكينزية هي التركيز على البطالة وخفضها فأصبحت أولوية سياسية لدى الحكومات في الولايات المتحدة ودول الغرب ثم العالم.

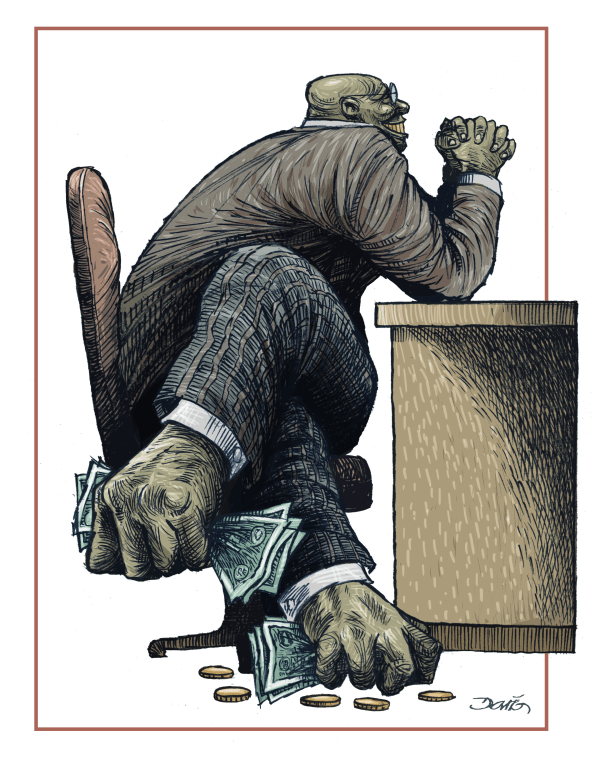

غير أن سقوط السياسات الكينزية ظهرت في النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات حيث تراكُم رأس المال شهد تباطؤاً ملحوظاً أدّى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار. كما أن نظام المدفوعات الدولية المعمول به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد فاعلاً كما كان. فالارتباط بالذهب شكّل عائقاً لنمو النقد الاحتياطي الأساسي، أي الدولار، فكان لا بدّ من قطع العلاقة بين الدولار والذهب وهذا ما حصل سنة 1971. من جهة أخرى، ارتفاع أسعار برميل النفط سنة 1973 والتسعير بالدولار إثر الاتفاق بين الولايات المتحدة وحكومة الرياض جعل من الضروري اعتماد نظام مدفوعات يعتمد الدولار بدلاً من الذهب. ويمكن تفسير زيادة أسعار برميل البترول كدافع أساسي للطلب على الدولار وذلك بإيعاز الولايات المتحدة. فكانت بداية الهيمنة الاقتصادية المالية الأميركية التي رافقها التحوّل البنيوي في الاقتصاد الأميركي بالتحوّل من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد خدماتي مالي افتراضي طفيلي ريعي. كل ذلك استوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تروّج لحرّية أكبر لحركة رؤوس الأموال وعلى حساب عنصر العمل. الأولوية كانت وفقاً لتلك الرؤية، للسياسات النقدية بدلاً من السياسات المالية التي اعتمدتها الحكومات عبر الإنفاق وإعادة توزيع الثروة.

الكينزية كانت ما يُسمّيه الاقتصاديون نوعاً من الليبرالية المتضمنة (بضم الميم الأولى وكسر الثانية). النظام السياسي الذي تبنّى ذلك النهج الاقتصادي كان نظاماً يعتمد على التسيير من قِبل الدولة وبشكل مضبوط على آليات السوق لتحقيق أهداف إزاحة البطالة وتحقيق النمو وتحقيق الرفاهية للمواطنين. ولتحقيق ذلك كان لا بدّ للدولة أن تفرض سيطرتها على المرافق كافة وعبر قيود على حركة الرأس المال والعمل. السياسة المالية المتّبعة، أي سياسة النفقات عبر الدين العام كانت الوسيلة المعتمدة. فتمازج السياسة المالية مع السياسة النقدية (أي النهج الكينزي) كان ضرورياً لضبط إيقاع تقلّبات الدورة الاقتصادية. ونتج عن ذلك نوعاً من التسوية الطبقية كانت في مساكنة رأس المال مع العمل ما ضَمنَ الاستقرار الداخلي. سياسات الدولة في الصناعة حدّدت معايير الرواتب والأجور مقرونة بشبكة الخدمات الاجتماعية في الصحة والتربية على سبيل المثال. الليبرالية المتضمنة في هذه الحال، مزجت بين المبادرة الشركاتية في بيئة النظم الضابطة للعمل الإنتاجي. التخطيط المركزي لعب دوراً كبيراً في هذا السياق في مراحل ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى أواخر الستينات. التركيز على تحديد الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي عبر تلك السياسات كان هدفه سياسياً في المرتبة الأولى، وهو منع تقدّم الأفكار الاشتراكية والشيوعية التي سيطرت على العديد من الجامعات الغربية وبالتالي على الحكومات. لا ننسى أنه بعد الحرب العالمية الثانية، استطاعت الأحزاب الشيوعية في كلّ من فرنسا وإيطاليا إحراز ما يوازي ثلث المقاعد في البرلمانات ما فرض على النخب الحاكمة في الولايات المتحدة إطلاق مشروع مارشال لإعادة الإعمار وقطع الطريق على التمدّد الاشتراكي والشيوعي.

المشروع النيوليبرالي هو لإخراج «المتضمن» من إطار الدولة، أي من القيود التي فرضتها الدولة لضبط الإيقاع الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي لمدة ثلاثة عقود تقريباً بعد الحرب العالمية الثانية.

لا يمكن القول إنّ اتّباع النهج النيوليبرالي في بريطانيا أواخر السبعينات أو في الصين منذ 1978 أو الهند في الثمانينات أو في السويد في بداية التسعينات يعود إلى الدور المهيمن للولايات المتحدة

نصل هنا إلى حقبة النيوليبرالية وجذورها السياسية. أول تجربة للنيوليبرالية حصلت في تشيلي. كان الانقلاب على حكومة سلفادور اللندي، المنتخبة ديمقراطياً والتي قامت بتأميم المرافق العامة والمناجم، عبارة عن مختبر «ناجح» لتنفيذ سياسة اقتصادية مبنية على فرضية المدرسة الفكرية التي كانت سائدة في جامعة شيكاغو وبقيادة ميلتون فريدمان. فالاقتصاديون الذين تولّوا إعادة هيكلة الاقتصاد التشيلي هم مجموعة من الاقتصاديين الذين تدرّبوا في تلك الجامعة. قامت الحكومة الانقلابية بقيادة أغوسطو بينوشي بإلغاء التأميم الذي فرضته حكومة اللندي وخصخصة قطاعات واسعة من القطاع العام كما قامت بقمع الحركة العمّالية ودعم الشركات الكبرى وحماية الرأس المال الكبير. لكن نتائج «المختبر» لم تصمد وسرعان ما تدهور الوضع الاقتصادي ما فرض التخفيف من الإجراءات العقائدية في تجربة بينوشي. هذه الإخفاقات التي أجبرت الدكتاتورية التشيلية على حد أدنى من الواقعية، سمحت في ما بعد، لكلّ من بريطانيا والولايات المتحدة، خوض التجربة ولكن من دون التجاوزات التي حققتها الحركة الانقلابية في تشيلي. فالمختبر في إحدى دول الأطراف كان دافعاً لسياسات أكثر انسجاماً مع الواقع في الدول الغربية.

هنا أيضاً يجب لفت النظر إلى أن التغيير القسري لفرض نظام نيوليبرالي تمّ مجدّداً في إحدى «دول الأطراف» وهي العراق. فـ«المختبر» العراقي لحكومة بول بريمر فرضت سلسلة من الإجراءات شبيهة بتلك التي فُرضت في تشيلي مع إضافة مفهوم الضريبة الثابتة (flat tax) التي لها مفعول تراجعي خلافاً للضريبة التصاعدية. هذا النوع من الفرض القسري لتغيير هيكليات السلطة في أي بلد يعود إلى الدور المهيمن للولايات المتحدة في العالم. لكن لا يمكن القول إنّ اتّباع النهج النيوليبرالي في بريطانيا بقيادة مارغاريت ثاتشر في أواخر السبعينات (1979) أو في الصين بقيادة دنع زياو بينع منذ 1978 أو الهند في الثمانينات أو في السويد في بداية التسعينات يعود إلى الدور المهيمن للولايات المتحدة. المسألة أعمق من ذلك وتعود إلى عدّة أسباب وتعقيدات في مسار الدول والشعوب. والسؤال المطروح هو لماذا كانت النيوليبرالية محطّة مهمة في مسار الرأس المالية؟ هذا ما سنبحثه في الجزء الثاني من المقال.

*اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي