لكن ما سيحرّك العجلة الاقتصادية هو الإنفاق الاستهلاكي، الذي سيؤدّي عبر المكرّر (multiplier) إلى زيادة في الدخل، ثم زيادة في الطلب، وزيادة في الاستخدام، وصولاً إلى خفض البطالة. الترابط بين الدخل والاستهلاك ترابط عضوي. مستوى الدخل يؤثّر في مستوى الاستهلاك، كما أن أي زيادة في الأخير تؤّثر في مستوى الاستهلاك عبر الميل الحدّي للاستهلاك(marginal propensity to consume )وهو العنصر الأساسي للمكرّر لزيادة الدخل. ما أتى به كينز، هو أن السياسة النقديّة لا تنفع أيام الأزمات بل إن السياسة المالية التي تعتمد الإنفاق الاستهلاكي هي التي تحرّك العجلة الاقتصادية عبر زيادة في الطلب الفعلي.

ميلتون فريدمان أثّر بشكل أساسي على الفكر الاقتصادي في الجامعات الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية مرتكزاً على أدوات وهيكلية التحليل الكينزية، إلا أنه رفض نتائجها وروّج للسياسات النقدية بدلاً من السياسات المالية. الهدف كان تقليص دور الدولة في العجلة الاقتصادية، وما يرافقها من تقديمات وخدمات اجتماعية. هكذا يظهر البعد السياسي لهذه السياسات، وخصوصاً أن الهدف، كان وما زال، إلغاء الضمان الاجتماعي أو خصخصته، أي إخراج الدولة من محاولة تصحيح التشوّهات التي يخلقها السوق. فإخفاقات السوق أدّت إلى فوارق اجتماعية كبيرة والدولة كانت تحرص دائماً على تخفيف نتائجها. هنا الفرق بين السياسة الكينزية والسياسات الاشتراكية. السياسة الكينزية لا تلغي الفوارق الاجتماعية بل تخفّف من وطأتها بينما السياسات الاشتراكية تهدف إلى إلغاء تلك الفوارق. هذا لا يعني أن كل هذه السياسات حقّقت أهدافها بل على الأقل نظرياً يمكن التمييز بينها.

رافق هذا التطوّرَ في الفكر الاقتصادي تطوّرٌ في مفهوم الرأسمالية ومفهوم الشركة في التحوّل نحو المزيد من "أمولة" الشركة (financialization)، أي تحويل المال إلى القيمة الأساسية في الشركة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاقتصاد، إذ أصبحت الأمولة هي المعيار المقياسي للسياسات الاقتصادية والمالية. ليس هناك تعريف لمصطلح أموال يستحوذ على الإجماع، إلا أن جميعها تشير إلى طريقة التعاطي مع النشاط الاقتصادي من زاوية المال، وأهمية القطاع المالي في النشاطات الاقتصادية وجعل المال المرجعية في التفكير والتنفيذ. هذا التحوّل أدّى إلى تركيز الشركات على الصفقات المالية بدلاً من إنتاج السلع أو الخدمات التي تقوم بها الشركات. بمعنى آخر، شركة تنتج سلعة معيّنة تجني أرباحها ليس فقط من إنتاج وبيع هذه السلعة، بل من أرباح بيع بعض الأصول المالية وغير المالية أو الدخول في صفقات ماليّة حسابية تجني أرباحاً افتراضية كالتلاعب بالقيود العائدة إلى النفقات أو إلى المداخيل أو في تقدير الاستهلاكات و/أو المؤونات على الأصول السائلة. هناك مثال آخر يتعلق بتحقيق الأرباح عبر فروق سعر العملة بدلاً من الإنتاج الفعلي الذي يعكس نظرياً الإنتاجية للشركة أو المعمل، بينما الربح في هذه الحال يعود إلى الصفقة المالية المنجزة. هذا أدّى إلى تطوّر في تقديم الخدمات المالية كالتأمين، والائتمان للمضاربة في الأسواق الآجلة (future markets).

وبالفعل شهدت الأسواق المالية ازدهاراً ما زال قائماً رغم كل التقلّبات الاقتصادية والسياسية خلال العقد الماضي. فالنيوليبرالية تعني أموَلَة كل شيء. ساعدها في ذلك سلسلة قرارات حكومية حرّرت المؤسسات المالية من القيود، فابتكرت أوراقاً مالية ترهن المستقبل والحاضر بالمضاربات المالية. ونتيجة هذا الاسترخاء بالقيود الناظمة، أصبح الدين الوسيلة الأساسية للنموّ الرقمي الافتراضي على قاعدة أن الدين يشكّل رافعة للدخل أو المردود (leveraging). وفي عالم النيوليبرالية، أصبحت الهندسات المالية والمضاربات في الأوراق والسندات المالية الرقميّة مقياس النمو الافتراضي. والدين أصبح معيار القدرة على النمو سواء على صعيد الدولة أم على صعيد الشركة أم على صعيد الفرد. قيمة الشركة أو الفرد تكمن في تقييم القدرة على الاستدانة أو القدرة الائتمانية (credit worthiness). الدين العام في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 23 تريليون دولار، أي ما يوازي 106% من الناتج الداخلي. وفي المقابل، هناك الدين الخاص الذي أصبح يوازي 120% من الناتج الداخلي. والدين الخاص يشمل دين الشركات ودين الأفراد وصل إلى 27 تريليون دولار، أي أكثر من الدين العام. هذه الأرقام عن الدين الخاص لا تشمل الخسارات المحتملة في المشتقّات المالية التي تقدّر بأكثر من 2 كوادرليون دولار، أي 15 صفراً بعد الواحد! وأرقام الدين العام لا تأخذ في الحسبان الالتزامات المالية الطويلة المدى، كالضمان الاجتماعي والضمان الصحي اللذين تصل قيمتهما الحالية إلى 220 ترليون دولار! أي بشكل مختصر، الدين العام والدين الخاص يهدّدان النظام الاقتصادي الأميركي بشكل مباشر وقاتل ومعه النظام المالي الدولي الذي يعتمد الدولار كعملة احتياط أساسية في المبادلات المالية!

هذه القرارات الاقتصادية أدّت إلى تمركز المال والإعلام في يد القلّة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة لكل منهما. المؤسسات المالية التي تملك ما يوازي 75% من الأصول المالية في الولايات المتحدة هي خمس (غولدمان ساكس، مجموعة ج.ب. مورغان-شيز، بنك أوف أميركا، مجموعة سيتي غروب، ولز فارغو، بانك كورب). وهذه المؤسسات تملكها أربع مؤسسات (فانغرد غروب، ستيت ستريت كوربوريشن، بلاك روك، أف-أم-آر) وهي تسيطر بشكل غير مباشر على النظام المالي والنقدي في الولايات المتحدة.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن بعض رجال الأعمال الكبار مثل وارن بوفيت، وهو من أثرى أثرياء الولايات المتحدة، يحذّر من كارثة مالية كبيرة أضخم من كارثة الرهونات العقارية. أما انكشاف أكبر خمس مؤسسات مالية أميركية (جي. بي. مورغن، مجموعة سيتي غروب، غولدمان ساكس، بنك أو أمريكا، مورغان ستانلي، وويلز فارغو) على العقود الآجلة، فقد يصل (forward contracts) إلى أكثر من 476 تريليون دولار بحسب التقديرات، بينما بعضها يصل إلى 1.2 كوادرليون دولار (15 صفراً بعد الواحد). والخسائر، قد تصل إلى مستويات عالية جدّاً يصعب تقديرها بدقّة بسبب الحجم وبسبب الانكشاف الناتج عن المضاربات المالية في المشتقات المالية (derivatives) وهي تفوق قدرات السلطات النقدية المعنية في الولايات المتحدة والعالم أجمع. فإن لم تتداركها السلطات المعنية، أي الاحتياط المركزي ووزارة الخزينة والمسؤولون الماليون في المؤسسات المالية فإن الانهيار سيكون شاملاً!

النيوليبرالية ابتكرت بمساعدة سلسلة قرارات حكومية تحرّر المؤسسات المالية من القيود أوراقاً مالية ترهن المستقبل والحاضر بالمضاربات المالية

في المقابل، إن حجم الأصول المالية لتلك المؤسسات لا يتجاوز 10.2 تريليون دولار لعام 2015، أي إن المطلوبات تفوق الموجودات أو الأصول المالية بأضعاف. وفي ما يتعلق بأرقام عام 2019-2020، فقد تكون أضعافاً أيضاً بسبب الارتفاع الجنوني لحجم المداولات المالية في الأسواق المالية العالمية! عالم النيوليبرالية هو أيضاً عالم الإفلاس الافتراضي الذي قد يتحوّل في أي لحظة إلى إفلاس عام مالي حقيقي. أمولة الاقتصاد قد تقضي على الاقتصاد الفعلي بسبب المضاربات المالية التي لا سقف لها، وهذه نتيجة الفكر النيوليبرالي الذي روّج إلى كسر القيود فأصبح الجنون هو ما يقود الحركة!

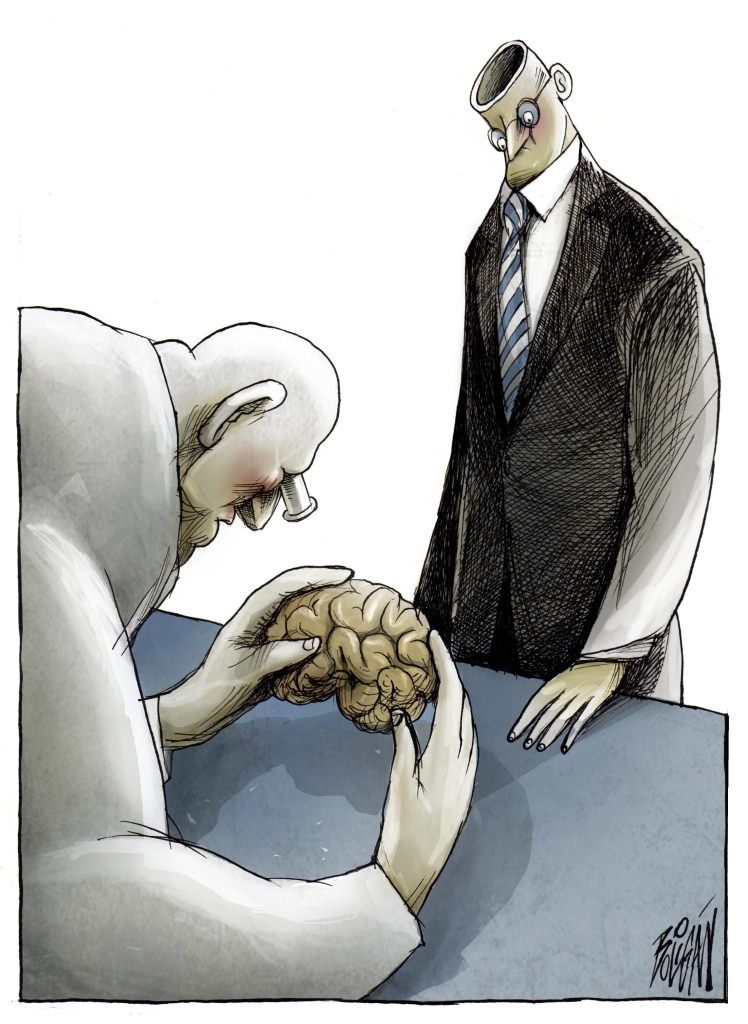

من جهة أخرى هناك تمركز للإعلام. ففي عام 1984 أكثر من 50 مؤسسة كانت تملك نحو 90% من الإعلام الأميركي. وفي عام 2019، فإن عدد المؤسسات التي تملك نحو 90% من الإعلام (ألوف الصحف والمجلات، ومحطّات الراديو والتلفزيون وحتى استديوهات السينما) لا يتجاوز عدد الأصابع كجنرال الكتريك، سي. بي.أس، فياكوم، ديزني، نيوزكورب، تايم وارنر (هناك احتمال دمج بعض المؤسّسات ليصبح العدد خمساً). هذه المؤسسات في ملكية 15 مليارديراً أميركياً فقط لا غير وفيها نحو 232 مسؤولاً تنفيذياً ينقلون المعلومات إلى نحو 280 مليون مواطن أميركي، علماً بأن معظم المسؤولين هم من الجالية اليهودية. يضاف أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها ثلاث شركات (فيسبوك، غوغل، بي أن). شركة فيسبوك تملك واتساب، تويتر، انستغرام، سنابشوت... هذا يعني أن الرأي العام الأميركي أصبح أسيراً وخاضعاً لمزاجية ومصالح الشركات التي تملك وسائل الإعلام ووسائل التواصل. هذا هو عالم النيوليبرالية حيث التمركز حلّ مكان المنافسة وحيث الفجوة في الدخل حلّت مكان العدالة في التنمية والنمو. كل ذلك حصل بسبب تفكيك القيود الناظمة التي بدأت مع إدارة رونالد ريغان واستمرت مع بيل كلنتون، وجورج بوش الأب والابن، وبارك أوباما، ودونالد ترامب.

تمركز المال والإعلام بيد عدد قليل من الشركات يقضي على التنافس، الذي من أجله تمّ ترويج النيوليبرالية كما قضى على نشر المعلومات. فسيطرة الشركات على الإعلام جعلته أسيراً لأجندات الشركات التي ليست معنية بأجندات المواطنين. من هنا بدأ الانفصام بين النخب الحاكمة والمواطنين ما جعل الدولة النيوليبرالية أداة قمع وسيطرة بدلاً من دولة الحرّيات. هذا ما سنقاربه في مقال منفصل.

* كاتب سياسي اقتصادي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي