يمكن تقسيم القوى المحرّكة للتظاهرات إلى أربع فئات ظاهرياً، رغم أن بعضها مرتبط بمؤسّسات ومصالح سياسية واقتصادية لا يمكن الاستهانة بها. فكما حصل في الاحتجاجات العربية في مطلع العقد الماضي، وكما حصل في لبنان مؤخراً، فإن الحراك الشعبي في الولايات المتحدة اختطفته مجموعات وقوى منظّمة لها أجنداتها الخاصة هي: حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمّة)، حركة «انيفا» المعادية للفاشية والتفوّق العرقي، مجموعات المتطرّفين البيض أصحاب النزعات الانفصالية في الولايات المتحدة أو الرافضة لسلطة الدولة الاتحادية، والإعلام بشقّيه الشركاتي المهيمن والإعلام الموازي.

مشروع خصخصة الأمن

في صدارة المجموعات تأتي حركة «بلاك لايفز ماتر» المعروفة أيضاً بحركة «ب، أل، أم». نشأت هذه الحركة في عام 2013 بمبادرة من ثلاث ناشطات سود: باتريس كولورز، أوبال توميتي، واليسيا غارزا. ثم انتشرت في مختلف الولايات في 2014، احتجاجاً على مقتل مواطن أميركي من أصول أفريقية في مدينة فرغسون في ولاية ميسّوري في جنوب الولايات المتحدة على يد الشرطة المحلّية. لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها وليست الأخيرة، إلّا أن تبرئة المتهم في المحكمة أثارت الناشطات. فالقضاء في مدينة ميسوري، مماثل لتوجهات عنصرية واضحة لدى عدد كبير من أفراد الشرطة، علماً بأن ميسوري واحدة من الولايات التي انضمّت إلى الحركة الانفصالية لمجموعة الدول الجنوبية في 1861.

حركة «بي أل أم» أنشأت أكثر من 30 فرعاً لها في الولايات الأميركية، بالإضافة إلى مؤسسات «شقيقة» في كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. المستغرب هي سرعة الانتشار وتوافر التمويل. في هذا السياق، أشارت صحيفة «واشنطن تايمز» والموقع الإلكتروني «بوليتيكو»، إلى أن «ب أل أم» تلقّت 100 مليون دولار من مؤسسة فورد و33 مليون دولار من مؤسسات تابعة لجورج سوروس بحجّة دعم «الحرّية» و«الديمقراطية» و«المساواة» من دون أن تتوقف هذه المؤسسات عند أساليب العنف ومهاجمة المؤسسات التي تلجأ إليها الحركة.

لماذا؟ ببساطة، إن «المبادئ» الـ 13 التي تروّجها «ب أم أل» من بينها «عولمة الحركة السوداء»، «تعطيل» المفاهيم الغربية حول العائلة لجعل العائلات السود «قرية عالمية»، «(تجاوز) الهوية الجنسية»، ودعم «المتحوّلين جنسياً»، هي مبادئ تتماهى مع ما يروّج له جورج سوروس عن العولمة والانفتاح على الآخر، وإن تعارض مع القيم والأخلاق المحلّية. هذا يعني أنه لا وجود لبرنامج سياسي محدّد، بل إن الظروف تحدّد المواقف وفقاً للمبادئ المعلنة. اللافت أن مبادئ الحركة لا تعطي فكرة عن المضمون الاقتصادي والسياسي في مناداتها لحماية حياة السود. الطابع الأخلاقي والقيمي يسيطر على متن خطابها، الأمر الذي لا يُقلق الشركات بل بالعكس تستفيد منها وتدعمها لتلميع صورتها. طالما مطالب الحركة محصورة بردع عنف الشرطة تجاه المواطنين السود، يمكن دعمها. لكن ماذا سيحصل إذا أدّت مناداة الحركة بتقليص تمويل الشرطة، إلى الفوضى والشغب وفقدان الأمن؟ هل البديل خصخصة الأمن؟ هل هو هدف غير معلن لما يحصل؟ أسئلة بانتظار إجابات في الأشهر المقبلة! وألا ينذر ذلك بالانهيار والتفكّك؟

ربما هذا يفسّر لماذا أقدمت الحركة على اتّباع أساليب تصادمية مع الشرطة المحلّية في المدن التي توجد فيها الجاليات السوداء. العنف الذي تلجأ إليه لا يفتقد إلى مبرّرات فعلية ومدوّنة. كما أن عدداً كبيراً من المثقّفين وأصحاب الشهرة يبرّرون أعمالها في مواجهة الظلم اللاحق بجاليات السود في الولايات المتحدة. وفي المقابل تخضع الحركة لانتقادات عدّة حول أساليبها وعدم شفافية إنفاق الأموال ما يطعن بصدقيتها. ومن ضمن التهم، أنها تموّل الحزب الديمقراطي. هذا ما يجعلها في قائمة سياسية بامتياز وخارج عن الإطار الاحتجاجي العابر للأعراق والانتماءات السياسية التي أرادت أن تظهر بها. صحيح أن الحزب الديمقراطي يتبنّى العديد من أفكار الحركة بينما الحزب الجمهوري يناهض عدداً منها في قضايا المثلية الجنسية والمتحوّلين جنسياً، لكن يصبح السؤال لماذا تتجنّب قيادة الحركة إعلان الجهات التي تصرف فيها أموالها؟

تنظيمياً اعتمدت الحركة بنية مرنة جدّاً تسهم في استقطاب عدد كبير من المؤيّدين، لكنها في المقابل قد تعرّضها للاختراق. ما زالت هذه الحركة شابة وفعّالة، لكن قد يتوقّف كل ذلك عندما ستواجه استحقاقات سياسية واقتصادية جادّة وهي غير جاهزة فكرياً وتنظيمياً لمقاربتها.

فاشية يسارية مقابل فاشية يمينية

المجموعة الثانية التي تشارك في الاحتجاجات هي حركة «انتيفا» الفاعلة على الصعيد الوطني، لكنها مثيرة للجدل أيضاً. من اللافت شحّ المعلومات بشأنها رغم حضورها الواسع في الخطاب السياسي الأميركي وفي الإعلام. ليست هناك معلومات دقيقة عن هوية المنتسبين والبنية التنظيمية. من جهة أخرى، هناك الكثير من المقالات عنها في محرك البحث «غوغل» معظمها مكتوب من محلّلين يمينيين ينسبون أعمال الشغب في الاحتجاجات إليها من دون دلائل. يشير موقع «أن بي آر» (ناشيونال بابليك راديو)، وهو موقع ليبرالي بامتياز مموّل من المستمعين (لا تملكه شركة)، إلا أن وزارة العدل لم تحدّد أي علاقة بين الموقوفين المتّهمين بأعمال الشغب وحركة «انتيفا»، إلّا أن هذا الأمر لم يمنع الرئيس دونالد ترامب من إلقاء اللوم عليها بلا إثباتات. هذا لا يعني أن الحركة لم تسهم في الاحتجاجات وأعمال العنف، إلا أنه حتى الآن، ليس هناك دليل قطعي على ذلك.

جذور الحركة موجودة في ألمانيا وإيطاليا في ثلاثينات القرن الماضي في مناهضة الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا. وهي عادت إلى الواجهة في أواخر الستينيات والسبعينيات في لندن بعدما اختُرقت ظاهرة «البُنك» (punk) من مجموعات نيونازية. منذ ذلك الحين تعدّ الحركة ممثّلة لليسار الراديكالي بعد أفول الحزب الشيوعي وأحزاب العمال والأحزاب الاشتراكية في أوروبا. لاحقاً، انتقلت إلى الولايات المتحدة من دون قيادة أو تنظيم حديدي أو بنية هرمية. فهي مؤلّفة من مجموعات متفرّقة في المدن الكبيرة وخصوصاً في الجامعات الأميركية، تنسّق في ما بينها، وهذا ما يجعلها فعّالة وغير قابلة للترويض والمحاصرة، على الأقل في المدى المنظور.

اشتهرت الحركة في مقاومة المتكلّمين باسم اليمين في الجامعات. التكتيك المتبّع عند مجموعاتها، يقضي بـ«منع المنصّات» لممثّلي اليمين والرأس المالية. ففي جامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا تسيطر حركة «انتيفا» على النشاط السياسي الطلّابي حيث الحركة المناهضة للفاشية تمارس فاشيتها الخاصة. هناك فاشية يساريّة تقارع الفاشية اليمينية، وكأن مضمون الأولى يبرّر قمع الفاشية المقابلة! اكتسبت الحركة حضوراً في أحداث مدينة شارلوتفيل في عام 2017 في ولاية كارولينا الشمالية حيث تواجه مناصرين للتفوّق العرقي الأبيض مع مناهضيهم بقيادة مجموعات تنتسب إلى حركة «انتيفا». كما استطاعت مجموعة من تلك الحركة منع أحد ممثلي اليمين المتطرّف من جماعة برينارت، وهذا ما حصل بالنسبة إلى ميلو يانوبلوس أحد رموز اليمين المتطرّف، من التكّلم في جامعة بيركلي.

تأخذ الحركة على عاتقها ملاحقة كل رموز اليمين الأميركي في الإعلام وفي السياسة وفضح التواطؤ مع الحركات العنصرية الأميركية مثل «الكو كلوكس كان» التي اشتهرت بملاحقة وقتل السود في الولايات الجنوبية الأميركية في القرن الماضي. كما تؤمن بالمواجهات العنيفة في الشوارع وبتهديد مصالح الرأس ماليين. هذا ما أسهم في تحميلهم مسؤولية عمليات النهب والسطو حتى تلك التي لم يرتكبوها لتصبح متن الخطاب السياسي للقوى اليمينية والشركات. ومن ضمن هذه القوى قيادات الحزب الديمقراطي التي تندّد بحركة «انتيفا» إضافة إلى الإعلام الشركاتي التي يجد فيها ملاذاً لتوجيه النقد على ممارسات الرئيس ترامب مبرّرة نشاطها. بحسب الأستاذ الجامعي في التاريخ، مارك براي، إن اللجوء إلى العنف مشروع طالما القوى السياسية المهيمنة تغطّي أعمال العنصريين وأصحاب نظرية تفوّق العرق الأبيض. بالفعل، إن الجرائم التي ترتكبها تلك المجموعات تلاقي دائماً تعاطفاً في الإعلام المهيمن الذي يخفّف من وطأة الجريمة المرتكبة ويعتبرها حادثاً عابراً أو نتيجة خلل في عقل المجرم. في المقابل، الجرائم التي يرتكبها السود تلاقي تنديداً من قبل تلك النخب منها المرشّح الديمقراطي جوزف بايدن الذي «يدين» أعمال الشغب والعنف التي ارتكبها السود بشكل عام خلال مسيرته السياسية. فهو من أنصار قوى الشرطة وحفظ النظام. وإذا اخذنا في الاعتبار، التاريخ السياسي لبايدن نجد أنه تعاطف في أحيان كثيرة مع زملائه السياسيين العنصريين.

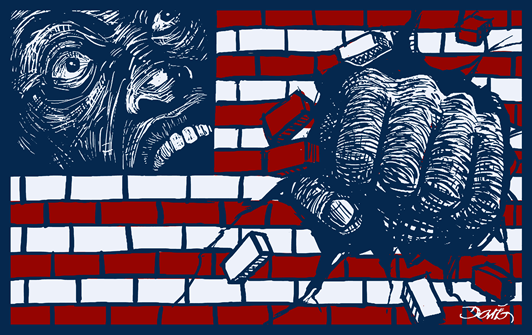

الحراك الشعبي في الولايات المتحدة اختطفته مجموعات وقوى منظّمة لها أجنداتها الخاصة

لذلك، لولا تدخّل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لدعمه في الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية عبر تجنيد أصوات السود لما استطاع بايدن الاستمرار في الحملة الانتخابية. لذا، فإن التبريرات لحركة «انتيفا»، تأتي من الحرم الجامعي الذي أصبح المربّع الأساسي لنشاطها.

حاول بعض المتطرّفين في بعض المدن الأميركية إعلان «مناطق ذاتية» (autonomous zones) بالتواطؤ مع مسؤولين كعمدة مدينة سياتل وحاكم ولاية واشنطن على سبيل المثال، والإيحاء بأن حالة ثورية أصبحت قائمة. لكن الفوضى الأمنية التي رافقت كل ذلك أدّت إلى التراجع، ما يدلّ على أن بعض الشعارات التي رُفعت مثل «تجفيف تمويل الشرطة» أو «إلغاء الشرطة» كما حصل في مدينة مينيسوتا التي انطلقت منها الشرارة، تصبّ في خانة الفوضى وليست في خانة الاحتجاج على العنصرية. ردود الفعل بدأت تنعكس سلباً على دعاة «ب أل أم» وحركة «انتيفا» ما يعزّز موقف ترامب في دعوته للحفاظ على النظام والأمن. طبعاً لم يُحسم الجدال، لكن ما حصل يشير إلى أن شيئاً ما قد تغيّر في المزاج الأميركي وليس واضحاً ما سينتهي إليه.

ثقافة العنف والسلاح

دعوات التمرّد على الدولة الاتحادية تتماهى إلى حدّ ما مع دعوات الميليشيات البيضاء في شمال غرب الولايات المتحدة حيث الطبيعة الجبلية تشكّل حماية لها لمواصلة رفض سلطة الدولة المركزية. اليمين المتطرّف يلتقي مع اليسار المتطرّف وكلٌّ لأسبابه الخاصة. لم تخرج الميليشيات المتطرّفة إلى الواجهة بعد، لكن التقارير الأمنية تفيد أن هناك إقبالاً ملحوظاً من قِبل هذه الفئات على شراء السلاح خلال الأشهر الماضية. كل ذلك ينذر بأن الانفجار المقبل قد يقضى بشكل كبير على السلم الأهلي في الولايات المتحدة في ظل ثقافة العنف التي تعدّ من ركائز الوعي الأميركي عبر منظومته السينمائية والتلفزيونية وفيديوهات الغنائية وألعاب الفيديو. كما أن ثقافة فضّ المشاكل بالقوّة تسبق ثقافة التفاوض لحل النزاعات.

استفادت هذه الحركات من جائحة كورونا التي أجبرت الأميركيين على ملازمة منازلهم. فالتظاهر الاحتجاجي فقد زخمه، ما جعل الميليشيات العنصرية البيضاء تروّج لخطابها السياسي وفقاً لدراسة أعدّت في مركز الأبحاث المتخصّصة (معهد الأبحاث لشبكة العدوى - نتورك كونتاجيون ريسيرش انستيتوت). أما معهد الأبحاث والتربية عن حقوق الإنسان (انستيتوت فور ريسارش آند إديكاشن أون هيومان رايتس) فأحصى أكثر من 200 ظاهرة مسلّحة لمجموعات ترقّب (فيجيلانتي) خاصة تقوم بمهام «الأمن الذاتي» ومعظمها من المتطرّفين البيض.

* كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي