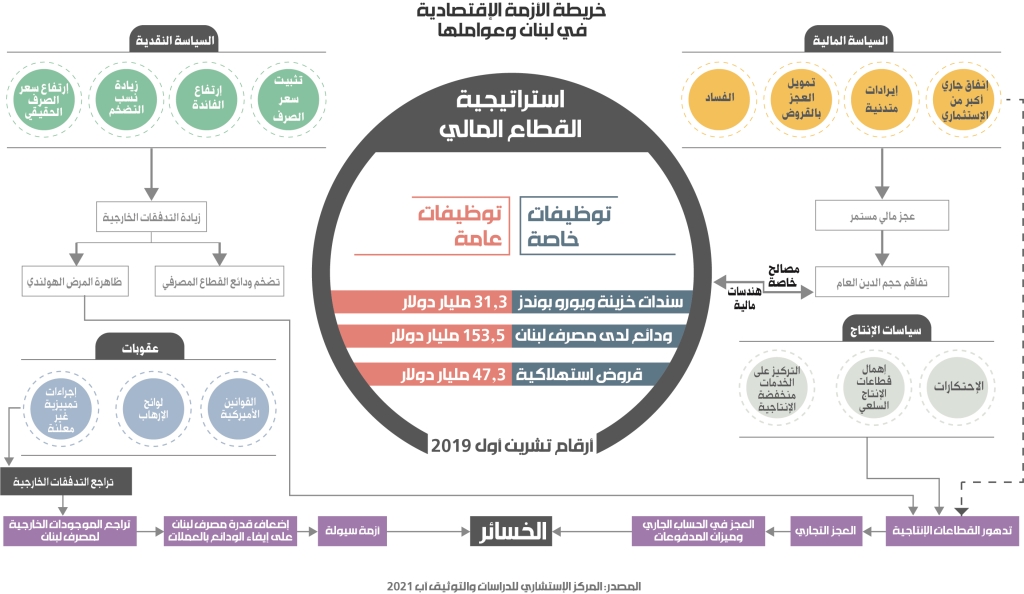

هيمنة القطاع المالي على الاقتصاد، كانت محفّزة بسياسات نقدية. ففي ظل هذه الهيمنة بالتوازي مع الاحتكارات والدولة التجارية لا المنتجة، جرى تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار لتعزيز الاستهلاك، وهذا انعكس زيادة في العجز التجاري. طبعاً كانت زيادة أسعار الفائدة الأداة التي استُعملت من أجل إبقاء التدفقات متواصلة، وعبر القطاع المالي جرى تحويل هذه التدفقات لتمويل الاستهلاك بمعدلات مرتفعة بدلاً من تمويل الاستثمار الاقتصادي الخاص. في الواقع، كانت نسب التضخّم مرتفعة قياساً إلى ما يجب أن تكون عليه في ظلّ أوضاع طبيعية. وبنتيجة كل ذلك، كل سعر الصرف الفعلي أو الحقيقي يسجّل معدلات أعلى مدعومة بشكل مقنّع عبر كل السياسات المالية والنقدية التي تمرّ بواسطة القطاع المالي.

السياسات المالية كانت عبارة عن إنفاق جارٍ يستنزف الخزينة العامة من دون أي استثمارات حكومية كبيرة لتوفير الخدمات العامة والبنية التحتية اللازمة لإنعاش الاقتصاد. كذلك كانت إيرادات الحكومة متدنية ومرتبطة بنظام ضريبي غير عادل يستهدف الفئات الأقل دخلاً أكثر من الفئات الأكثر دخلاً. ومن أجل تمويل الإنفاق الجاري في ظل غياب الإيرادات المتأتية من الفئات المقتدرة، قرّرت السلطة تمويل عجزها المالي عبر الاقتراض المحلي والخارجي. وفي الوقت نفسه كان الفساد سمة أساسية لتفاعل كل مكونات السياسة المالية مع القطاع المالي.

الاستهلاك المدعوم بتثبيت سعر صرف الليرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع سعر الصرف الفعلي مضافاً إليه عجز الخزينة والاحتكارات التجارية

المحفّز الثاني مرتبط بسياسات الإنتاج. فإلى جانب الاحتكارات التاريخية في لبنان، فإن العلاقة مع القطاع المالي تتطلب ارتفاعاً في الفوائد من أجل الحفاظ على التدفقات، وهذا الأمر أنتج تشوّهات في بنية الاقتصاد وبدأت المدخرات تصبّ في القطاع المالي بدلاً من تحويلها إلى استثمارات في القطاع الخاص المنتج. وفي ظل أولوية المصالح الخاصة على المصالح العامة في المجتمع وتعزيزاً للزبائنية السياسية، ارتأت قوى السلطة أن تركّز على خدمات منخفضة القيمة.

أخيراً أتت العقوبات الأميركية وما سُمي بلوائح الإرهاب لتكون عاملاً مساعداً أيضاً في محورية الأزمة. إجراءات التمييز غير المعلنة التي مارسها القطاع المالي نيابة عن القوى الخارجية، انعكست مزيداً من التشوهات والاختلالات في بنية الاقتصاد والمجتمع.

وبنتيجة كل ذلك، فإن الاستهلاك المدعوم بتثبيت سعر صرف الليرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع سعر الصرف الفعلي مضافاً إليه عجز الخزينة والاحتكارات التجارية، صار لدينا اقتصاد مشوه ومجتمع مقطّع الأوصال. العجز التجاري صار كبيراً إلى درجة لا تُحتمل وفاقم عجز الحساب الجاري الذي كان مدفوعاً أيضاً بالسياسات المالية والنقدية، فتراكمت الخسائر في بنية النظام المالي. وتعاظمت هذه الخسائر مع تنفيذ الهندسات المالية التي أقرّت بهدف شراء المزيد من الوقت في انتظار إعادة إحياء التدفقات مجدداً. هكذا انتشرت ظاهرة المرض الهولندي في الاقتصاد اللبناني، وتضخمت ودائع القطاع المصرفي لدى مصرف لبنان مع تحويلها إلى موجودات محلية الطابع بدلاً من أن تكون موجودات خارجية قابلة للاستعمال. الخسائر فجّرت أزمة السيولة، ثم انفجرت أزمة الملاءة المالية للقطاع المالي، وتحوّلت إلى أزمة دين سيادي بينما خرجت أزمة الاقتصاد من ركودها تحت الرماد لنصبح في ما أصبحنا عليه اليوم.

البداية بإعادة هيكلة المصارف

إن التوقّف عن دفع سندات اليوروبوندز جنّب لبنان استنزاف نحو 8196 مليون دولار في عامَي 2020 و2021 من موجوداته الخارجية، ومن ضمنها 3600 مليون دولار للفوائد وحدها. وكان أثر التوقف عن الدفع محدوداً على موازنات المصارف التي كانت تحمل في نهاية 2020 نحو 13.88 مليار دولار من السندات، (انخفضت إلى 9.5 مليارات دولار حالياً)، أي أنها تساوي 16.5% فقط من مجموع الخسائر (11.5% حالياً)، وترتفع النسبة إلى 22.5% إذا أضيفت إليها السندات التي يحملها مصرف لبنان.

السبب الأكبر لخسائر القطاع المصرفي وشحّ سيولته يعود إلى توقف مصرف لبنان عن الدفع، وعن تزويد المصارف بالعملات الأجنبية من حساباتها التي راكمتها لديه على نحو يجافي الحدّ الأدنى من قواعد العمل المصرفي السليم. أما تبديد مئات مليارات الدولارات التي دخلت إلى لبنان عبر المصارف، قبل أن تجد طريقها إلى مصرف لبنان، فسببه إهدار هذه الأموال على تمويل العجز الهائل في الحساب الجاري الذي لا يقلّ عن 135 مليار دولار في السنوات ما بين عامَي 2003 و2018، والعجز التجاري البالغ 190 مليار دولار.

العجز في الحسابات الخارجية هو المسؤول الأول عن الخسائر التي أصابت الاقتصاد اللبناني. ومردّ ذلك، بصورة رئيسية إلى تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وزيادة أسعار الفائدة، اللذين أدّيا إلى رفع القدرة الشرائية للمقيمين وزيادة أكلاف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للبلد، ورهن قابلية الاقتصاد للصمود والبقاء عبر جذب الأموال من الخارج مهما كانت كلفتها وشروطها. ولقد تضاءل تدفّق الأموال من الخارج بفعل الأزمات في المحيط وسياسات العقوبات والحصار الأميركية التي باتت أكثر تشدّداً ورعونة في السنوات الأخيرة من ذي قبل.

لا يمكن في هذه العجالة تلمّس السبل الممكنة لتقويم الاعوجاج المزمن في مسارات الاقتصاد العامة، لكن يمكن البدء برسم مسار يجمع بين الإنقاذ ومنع الانهيار من ناحية، والنهوض باتجاه هدف أسمى هو إقامة اقتصاد حقيقي وفعّال من ناحية ثانية، اقتصاد قادر على التكيّف مع العقوبات وعلى مقاومة محاولات التحكّم الخارجية به، وعلى ربط لبنان بالمشاريع الإقليمية الكبرى، وهذا يقتضي بداهة وتكراراً العمل على المحاور الآتية:

- تصحيح السياسات النقدية على نحو يضمن عدم استخدامها لتضخيم القدرة الشرائية للمواطنين، أو لتغذية مضخّة استقدام الأموال من الخارج بكلفة ضخمة واستخدامات ضارّة. يتطلب التصحيح أيضاً تعديل قانون النقد والتسليف بحيث تتحوّل بؤر اهتمام القطاع المصرفي من تمويل جانب الطلب (الاستهلاك) إلى تمويل جانب العرض (الإنتاج والبنى التحتية)، مع لجم دور الإقراض بالعملات الأجنبية (إلا لأسباب معقولة كفتح اعتمادات للاستيراد) التي ساهمت في تغذية الورم المالي.

- إعادة هيكلة الدين العام تمهيداً لإصلاح السياسة المالية على قاعدة التوازن المالي في دورة زمنية محددة (5 أو 10 سنوات) وفي إطار رؤية ضريبية قائمة على الفعّالية الاقتصادية والعدالة التوزيعية والكفاءة المالية.

- إحداث تغييرات هيكلية جذرية في القطاع المصرفي تتحمّل فيها المصارف التجارية مقداراً من الخسائر يتناسب على الأقل مع سوء إدارتها للمخاطر، على أن توضع معايير مالية ومحاسبية تصنّف على أساسها المصارف بحسب قابليتها للبقاء، مع الأخذ في الاعتبار قدرة السوق اللبنانية على استيعابها.

- الانخراط بعمق في الجيوبوليتك الاقتصادي الناهض على وقع تغيّر الخريطة السياسية العالمية ونجاح التجارب الشرقية القريبة منّا، وفشل الخيار الغربي في معظم دول المنطقة. وذلك في وجه المحاولات المتواصلة لوضع برامج تعمل على إنعاش اقتصاد الريع والمديونية وتجديد مؤسساته وبناه المتداعية وإعادته إلى السكّة نفسها التي أودت به إلى الهاوية.

* مما ورد في التقرير الأخير الصادر عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق