كلّ الذين عرفوه وصفوه بلغة تشبه كتابتَه: نيزكٌ، صائغٌ، صوفيّ... لكن بعضهم رآه أيضاً يسقط مخموراً في بار حقير في الدار البيضاء، أو يهذي شعراً فوق أحد جسور باريس... تحيّة متأخرة إلى الكاتب المغربي الذي نكتشفه بعد موته، والذي يذكّر بمواطنه محمد خير الدين

عبد الإله الصالحي

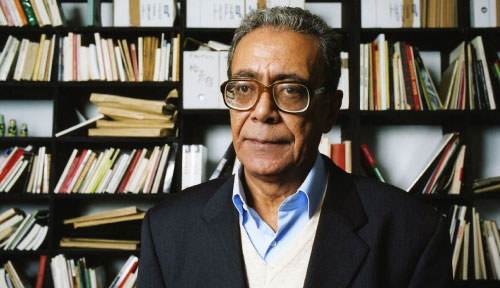

سيبقى محمد لفتح (1946 ـــ 2008) لغز الأدب المغربي المعاصر باللغة الفرنسية. اكتشفناه متأخرين، خلال السنتين الماضيتين، عبر ست روايات أصدرتها دار «لا ديفرانس» (La Différence) الفرنسية. وما إن بدأنا نستأنس بهذه التجربة الفريدة، حتى جاءنا أخيراً نبأ موته من القاهرة حيث يقيم منذ أربع سنوات. لنضع القارئ في الصورة: جذوره المتواضعة من بلدة سطات المغربية. أمضى عشرين عاماً من دراسته في فرنسا، ثم عاد إلى المغرب بدبلوم مهندس في الأشغال العامة... وهنا أمضى عشرين عاماً مشتغلاً في مهنة المعلومات، قبل أن ينتقل إلى الصحافة الثقافية في منابر «فاترة» ولمدة قصيرة. كل هذه معطيات لا تلقي ما يكفي من الضوء على شخصية هذا الرجل المُلغزة، وعلى قدره الأدبي الغامض.

لقد أصدر لفتح روايته الأولى «آنسات نوميديا» عام 1992 عن دار «لوب» في باريس، وكان يبلغ 56 عاماً. ليكتشف القرّاء والمهتمّون نصاً متيناً وصادماً، في الاتجاه المعاكس تماماً لنصوص الأدب الفرنكوفوني المغربي. إذ إنّ الرواية تحكي بلغة شعرية كثيفة وأسلوب شخصي قصة ماخور في مدينة الدار البيضاء. رواية فيها الكثير من الإنسانية، والكثير من الغضب أيضاً، يمزج فيها لفتح ببراعة، في وصفه لعوالم المومسات والقوادين، بين وضاعة القدر ونبل السريرة. ثمة حب كبير لأولئك العاهرات اللواتي وصفهن لفتح من دون الانزلاق في مطب الرؤية الأخلاقية، وما قد توحي به من شفقة أو تباكٍ.

وعلى الرغم من أنّ الرواية متجذرة في عوالم الدار البيضاء السفليّة، وليلها العنيف والمجنون... وتتحدث عن شخصيات تعيش في سياق السياحة الجنسية، فقد تعالى لفتح بنصه عن الجذر الواقعي، وخلق عالماً حلمياً وخلاسياً يختلط فيه مجون «ألف ليلة وليلة» ببذخ الميثولوجيا اليونانية. نبيذ الآلهة بتمر الصحراء العربية... ووسط هذا العالم الغرائبي عاهرات صغيرات يشربن النبيذ برفقة زبون خليجي وهن يدندنن أغاني فيروز.

لا أحد يعرف بعدها، ماذا دار في رأس لفتح الذي كان يقيم حينذاك في باريس. هل أصيب بالخيبة بسبب الاستقبال الفاتر لروايته إعلامياً ونقدياً؟ هل أصيب بالقرف من باريس وظروف عيشها الصعبة؟ لا أحد يدري. لكنّ المؤكد أنّ الكاتب المغربي «المغمور» قرّر بعد «آنسات نوميديا» التوقف عن النشر لسنوات طويلة، وذلك على الرغم من استمراره المحموم في الكتابة. بقي لفتح على هذه الحال إلى أن أعادت اكتشافه دار «لا ديفيرانس» تحت إلحاح الكاتب المغربي سليم جاي، ونشرت له ــــ بدءاً من عام 2006 ـــ ست روايات متتالية: «سعادة الهضاب»، «عنبر أو تحولات الحب»، «وردة في الليل»، «تحت الشمس ونور القمر»، «شهيد من زمننا» و«طفل الرخام».

كان لفتح على معرفة واسعة بالعالم الثقافي المغربي، لكن يبدو أنّ أصوله الطبقية المتواضعة أو ربّما انتماؤه إلى ثقافة «هامشيّة» مترسّخة فيه، جعلته ينفر من مخالطة نخبة الأدباء «المفرنسين» الذين درسوا اللغة في مدارس البعثات الفرنسية، وفرضوا أنفسهم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب ومن خلال بعض دور النشر الفرنسية، أحياناً بأعمال رثة في غاية السطحية شكلاً ومضموناً. كان صديقنا يفضل العزلة، والاختلاط بروّاد الحانات المظلمة والأروقة المعتمة... إلا أنّ لفتح كان واعياً مهمة الأدب ودوره، وهذا ما عبّر عنه في ورقة قرأها ضمن ندوة نظمها «اتحاد كتّاب المغرب» قبل ثلاث سنوات عن «الأدب والهجرة». قال يومذاك إنّ الرواية عملٌ ضد البربرية، وكل أشكال «التحجر الديني والايديولوجي». وفي الورقة عينها، تحدّث لفتح عن الكتابة كشكل من أشكال المنفى: «حين ينعزل الكاتب، وينفصل عن الجماعة أمام أفق وحيد، هو أفق الورقة البيضاء».

أسلوبه العاصف، دوماً على شفير الهاوية، بين الحلمية والواقعية، وضعه في موقف حرج تجاه القارئ المفترض، سواء كان مغربياً أو فرنسياً، لأنّ مغربه مغرب شخصي جداً نابت من الضلوع، ومن موقفه الرافض للعالم.

وأيضاً، ــــ وهذه ميزة أخرى تُسجَّل له ــــ لأنّه تشبّع من كلاسيكيات الأدب الغربي، وتماهت ذاكرته الإبداعيّة إلى أقصى الحدود، مع هذا المخزون الذي نهل منه بقوة وكثافة. وهذا ما سجلته الناقدة الفرنسية جوزيان سافينو، في ملحق الكتب في صحيفة «لوموند» الفرنسية ــــ إذ أدهشها لفتح بقوّة جملته ومتانة سرده ومعجمه الكلاسيكي.

«إنّني أبحث عن جمال معيّن في القبح» صرّح ذات مرة في أحد حواراته النادرة، متماهياً مع الكاتب الفرنسي جان جينيه الذي كان يعزّه بشكل خاص. وهذا ما عكسته رواية Au bohneur des limbes التي قبعت في أدراج زوجته السابقة في باريس لمدة 13 عاماً قبل أن تنقذها ابنته من النسيان. رواية تحكي عن بار في الدار البيضاء «الدون كيشوت»، وعن سارد يقضي نهاره في شرب النبيذ برفقة وردة المغربية وسولانج اليهودية، غارقين في حديث طويل عن أجمل مقاطع الكتب الربانية المقدسة. لقد خبر لفتح طويلاً عوالم الليل كما يعترف بنفسه: «لقد خالطت العاهرات من دون أن أغتصب حميميتهن. كنت أعرف بالحدس أني سأكتب عنهن يوماً ما. في البارات، كنت دائماً أشرب وحيداً. لهذا فمن الطبيعي أن أقضي وقتي في التأمل والتفكير».

كتب لفتح من عالمه، ضد العالم، بمهنيّة الفنان وصرامة الديكتاتور. كلما كتبَ، كاد «يتقيّأ أمعاءه» تشهدُ عليها لغته الكثيفة والمتوتّرة والعصيّة ــــ للأسف ــــ على الترجمة بأمانة ودقّة إلى اللغة العربية. وربما هنا تكمن مفارقة لفتح، وسر عبقريته الأدبية. إنها كتابة مغربية قحة بالفرنسيّة. كتابة نشم فيها عرق شخصيات الشوارع المغربية العادية. نلمس فيها شرخ الكائن الذي يعيش الحياة من دون أدنى قدرة على تغييرها. «الراجل كان فنان واعر» أي «رجلاً خطيراً» كما يُقال بالعامية المغربية، تلك العامية المتشعبة والدقيقة التي نحس بأبّهتها وسطوتها بين سطور فرنسيّته

الفذة.

وإذا كانت للفتح قرابة ما في الأدب المغربي أو العربي المكتوب بالفرنسية فهي، أولاً وأخيراً، مع الكاتب المغربي الراحل محمد خير الدين الذي يشبهه في كل شيء. المرارة البنيوية نفسها، الجهد الخارق نفسه من أجل كتابة جملة قصيرة، والعذاب نفسه في الدنيا قبل الآخرة. الموت التافه نفسه في النهاية...

كل الذين اقتربوا من محمد لفتح، وصفوه بلغة مغايرة تشبه كتابتَه: نيزكٌ، صائغٌ، صوفي... لكن هناك أيضاً شهادات أكثر واقعية: بعضهم رآه يسقط من فرط السكر بين عاهرتين في بار حقير في الدار البيضاء، وهناك مَن شاهده يهذي شعراً فوق أحد جسور باريس. عندما سألته إحدى الصحافيات عن شعوره بعدما فُتحت له أخيراً عوالم النشر، وهو يبلغ الستين، أجاب: «لن يتيسّر لي ربما أن أرى ما سيُنشر لي من كتب. لكنه شيء جميل أن أستمر في الكتابة تحت ظل الموت». وبالفعل، لن يرى لفتح الروايات الأربع التي تستعدّ «دار لا ديفيرانس» لنشرها ابتداءً من العام المقبل. ولن يحفل أبداً بانتقال رواياته إلى العربية. لقد فقدنا في لفتح كاتباً فذّاً رحلَ عنا قبل أن نعرفه...

مخالطتي لفضاءات المقاهي الشعبية والحانات؛ وهي أحياناً تفرض نفسها على المرء عندما يسرف في صعلكة النبلاء الكبار في أمكنة كان يُطلق عليها آنذاك اسم «الحراسة النظرية». هذه السهرات الدائمة دفعتني إلى التعرّف إلى مهمّشين من الجنسين، كنت أعدّ بعضهم كائنات شعرية بامتياز. وقد تحدث الشاعر هنري ميشو بمتعة عن «المعرفة بالهاوية». وتلك الهاوية التي تمنحها الهوامش تضيء أيضاً «مركز» المجتمع الذي ابتدع هذا الهامش.

سيرة

ولد محمد لفتح عام 1946 في مدينة سطات على بعد 60 كيلومتراً جنوبي الدار البيضاء. قضى جزءاً من طفولته ومراهقته في بيت جدّته من والدته، مع ثلاثة من أخواله كانوا يمتهنون التعليم. هكذا، انخرط منذ نعومة أظفاره في عالم الكتب.

درس في الدار البيضاء، ثم باريس التي حلّ بها عام 1968 في ذروة الثورة الطلابية، ليتخرج منها مهندساً في الأشغال العامة. عاد إلى المغرب في عام 1972، وخاض لاحقاً في مجال علوم الكومبيوتر بعصامية. اشتغل في الصحافة الثقافية، وكتب خصوصاً في صحيفتي Matin du Sahara وAu Temps du Maroc. وبدءاً من أواسط الثمانينيات، انتابته حمى الكتابة بجنون. عاد إلى باريس عام 1990 وقرر التفرغ نهائياً للكتابة الروائية رغم ضيق اليد وظروفه المالية الصعبة.

نشر روايته الأولى «آنسات نوميديا» عام 1992 عن دار «L›aube» الفرنسية، ومباشرة بعدها قرر التوقّف عن النشر، إلى أن أقنعه الكاتب سليم جاي بالنشر في دار «لا ديفيرانس» التي أصدرت له ست روايات متتالية منذ عام 2006. وكانت الدار تتهيأ لإصدار روايتين جديدتين لمحمد لفتح في مستهلّ العام المقبل، هما «يوم فينوس» Le Jour de Vénus و«سقطة بلا قرار» Une chute infinie.

قرّر محمد لفتح العيش في القاهرة مع شقيقته منذ عام 2000، وهنا أغمض عينيه للمرّة الأخيرة في 20 تموز/ يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض العضال، عن عمر يناهز 62 عاماً. شبّهه النقاد في فرنسا بجان جينيه. وردّاً على ذلك، قال مرةً في أحد حواراته الصحافيّة: «أعتبر مقارنتي بجينيه فخراً، فهو من الكتّاب القلائل الذين فتحوا لي آفاق الكتابة المطلقة، لا سيما في مجال الشعر». أما عن المكان وعلاقته بالكتابة عند لفتح، فقال: «هناك مَن يعرّف الكاتب «المنفي» باعتباره «عبّاراً»، وآخرون باعتباره «كاتب حدود». شخصيّاً، أتبنى التعريف الأخير، بما أنّ ظروفاً عائلية جعلت حياتي موزّعة بين فرنسا ومصر والمغرب. لا أحسّ بأي تمزّق جراء هذا الوضع، بل أرى نفسي محظوظاً. فهل يمكن الكاتب أن يحلم بحوافز أقوى من غنى الهويات واللغات وتداخل الأحاسيس والثقافات والمتخيلات المختلفة؟

محمد لفتح وحيداً خارج العالم

محمد لفتح