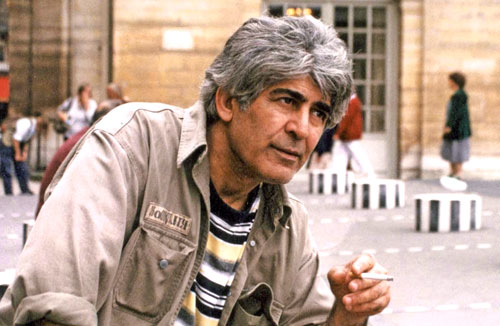

strong> حسين بن حمزة

«البيتنيـك» العراقـي الـذي أخـرج الشعـر مـن دائـرة الفصاحة

أحد أعذب أصوات الحركة الشعريّة الراهنة. من كركوك وبغداد إلى بيروت الستينات، ومن نيويورك إلى برلين حيث يعالج اليوم، اجتازت القصيدة العربيّة على يده مرحلة حاسمة من تاريخها. محطات في رحلة طويلة إلى «مدينة أين»

الشعر كان بالنسبة إلى سركون بولص مشروع حياة ومشروع كتابة. لكنّ نظرة متأنية إلى منجز هذا الشاعر العراقي صاحب الصوت الشديد الخصوصية في الشعر العربي الحديث، تترك المرء في حيرة: فهو إما مقلّ في الكتابة، وإمّا إنه لا يملك الجَلد والمزاج الكافيين للاعتناء بجمع شعره ونشره. ومن الواضح أن الصفة الثانية هي الصحيحة.

عاش سركون بولص من أجل الشعر، لكنّه لم يسعَ إلى تسويق اسمه في مجتمعات الشعراء ونمائمهم. المرة الوحيدة التي انتمى فيها إلى جماعة شعرية، تعود إلى بداياته المبكرة... أيّام «جماعة كركوك». وتُعدّ تلك الجماعة المهد الذي ولدت فيه الحداثة الثانية في الشعر العراقي (راجع الإطار أدناه). كما أنّه لم يعمل في الصحافة الثقافية التي تفسح ــــ كما هو معروف ــــ مجالاً للعلاقات العامة، والتسويق بكلّ أشكاله، ولصنع صيت ما وأحياناً «فبركة» هذا الصيت.

باستثناء سيرة ذاتية بعنوان «شهود على الضفاف»، ومحاولات قصصية متميزة صدرت مختارات منها في مجموعة يتيمة بالعربية والألمانية بعنوان «غرفة مهجورة»، لم ينشر سركون بولص سوى شعره (أصدر خمس مجموعات فقط)، إضافة إلى ترجمات بارعة لعدد من الشعراء الأميركيين أمثال: ألن غينسبرغ الذي ربطته به علاقة خاصة به، وبعدد من شعراء جيل البيتنيك الأميركي، وأودن وسيلفيا بلاث وإزرا باوند وجون آشبيري... ولكي ينسجم مع صفاته المزاجية الأخرى، تريّث في النشر أيضاً. ديوانه الأول «الوصول إلى مدينة أين» لم يصدر إلا عام 1985. واللافت الذي يمكن إضافته إلى سيرته الفريدة، هو أنّ هذه المجموعة لم تمثّل البداية التاريخية الفعلية له، فقد ضمت قصائد لاحقة على إطلالته القوية والمدهشة على صفحات مجلة «شعر» في مرحلتها الثانية، ثم مجلة «مواقف». تأخّره وتلكّؤه في النشر وعدم مواظبته على ذلك في دواوينه اللاحقة، وإعراضه عن العمل الصحافي اليومي، وابتعاده الاختياري عن مراكز الشعر العربي، وغرقه في حياة تشبه الشعر، وشعر يشبه الحياة... كل ذلك أسهم في تظهير حضور أقل ما يمكن أن يُقال عنه إنّه لا يفي صاحب «الحياة قرب الأكروبول» (1988) حقّه ومكانته. لكن مهلاً... أليست هذه الصفات التي صنعت لسركون بولص سمعة الشاعر المتلافي وغير الساعي إلى البريق الاجتماعي، هي ذاتها التي تكفّلت بتقديمه كشاعر حقيقي «اقتصر» عمله على الشعر، و«قصّر» عن تقديم نفسه كصاحب طريقة أو مشيخة شعرية؟

الواقع أنّ سركون بولص طارد الشعر لا الصورة المغشوشة للشاعر. وفي هذا السياق، يمكنه أن يكون شاعراً أجنبياً بطريقة ما. لقد قاده الشعر من كركوك إلى بغداد، ثم بيروت وسان فرانسيسكو... وأخيراً برلين التي يُعالج في أحد مستشفياتها اليوم. لقد أراد أن يعيش شاعراً، ونجح في جعل ممارسته الشعرية تتفوق على أي نشاط آخر. حتى إن الحظّ حالفه بأن يستكمل قراءاته وتأثراته المبكرة بجيل البيتنيك الأميركي (نشر ملفاً مهماً عنهم في مجلة «شعر» بتكليف من يوسف الخال) بالتقائهم وعقد صداقات شخصية وشعرية معهم في أميركا.

إلى جوار عباس بيضون ووديع سعادة وبول شاوول وفاضل العزاوي ونزيه أبو عفش.. وآخرين ينتمون إلى الفترة نفسها، يعتبر سركون بولص أحد الشعراء الذين يمثّلون حلقة وسيطة بين جيل الرواد وجيل السبعينات، ومن جاؤوا بعدهم. لقد احتكّت تجارب هؤلاء بالفتوح الشعرية التي بدأها الروّاد ببياناتهم الانقلابية ونصوصهم الجديدة والمجازِفة. لكنهم، في الوقت نفسه، اشتغلوا على أصواتهم. اختطّ الرواد مسالك مستجدة ووعرة لما سُمي الحداثة الأولى، بينما ألقيت على كاهل هؤلاء الستينيين أن يفتّتوا الأحجار الكبيرة لتلك البيانات، ويرصفوا بها مسالكهم الفردية الخاصة. هكذا رسّخوا تجاربهم وأنضجوها على نار مواهبهم الذاتية، إضافة إلى مواكبتهم لما كان يُكتب من شعر طليعي في العالم.

مع بعض أهم ممثلي هذا الجيل، صنعت قصيدة النثر العربية انعطافتها الكبرى. بعد ريادة الماغوط وأنسي الحاج، جاءت تجارب هؤلاء لتحويل لحظة التأسيس الممزوجة بالتنظير إلى عمل نصي وتجريبي. ولعل خصوصية سركون بولص تكمن في فرادة نثره داخل تجربة قصيدة النثر العربية، سواء بالصيغة التي كتبها الرواد أو تلك التي كتب بها مجايلوه وأقرانه. حالما تبدأ قصيدته ننتبه أنها ممارسة نثرية شبه كاملة. ليس بمعنى أنها قصيدة نثر فقط، بل المقصود أنّ الشاعر لا يقوم بتحويل المادة اللغوية المحتوية على الشعر إلى نثر. إنه يبدأ مباشرة مما هو نثري. هذه ملاحظة لا بدّ من أخذها في الاعتبار في أي تناول لتجربة بولص. فرغم أنه جرّب الوزن والتفعيلة في العديد من أعماله، إلا أنّه كان يكسر الفصاحة والبلاغة اللتين يُحدثهما الإيقاع والوزن عادةً.

هذا لا يعني أنّ جملته العربية ركيكة أو تشكو من حشو أو يعتريها ضعف... إنّها متينة ومتوترة ونابضة وذاهبة إلى معانيها وفق مخيلة ذكية. لكنّ شغل الشاعر فيها يكسر فصاحتها. يمكننا أن نشبّه التخلص من الفصاحة هنا بالكسر الذي تعرّض له عمود الشعر العربي. ذلك الكسر الذي لم يعنِ كسر البحور والتفعيلات، بل تغيير المعمار التراتبي والنفسي واللغوي، أي الجوّاني، للقصيدة العربية الكلاسيكية. وإذا كان الكثير من شعر النثر العربي مكتوباً وفق ممارسة، يتم بها تحويل الشعر الجاهز داخل أي عبارة إلى نثر، فإن عمل سركون بولص يتجلى في ابتكار نبرة نثرية مستقلة عن شعرية المعجم الجاهزة. وإذا كان تحويل الشعرية الجاهزية إلى نثر أشبه بتحلية مياه البحر المالحة، فإن سركون يبدأ عمله على البحر مباشرة.

ثمة إشارة أخيرة جديرة بالملاحظة، هي أنّ ممارسة سركون بولص الطليعية حدثت داخل المشهد الشعري العراقي. الأرجح أنّ تحقق ذلك في نموذج شعري ذي تقاليد كلاسيكية وتفعيلية أكثر رسوخاً وصرامة من أي بلد عربي آخر، يمنح تجربة صاحب «حامل الفانوس في ليل الذئاب» (1996) قوةً إضافية.

سركون بولص... النثر بجرعات كبيرة

سركون بولص: تحلية مياه اللغة... (صموئيل شمعون)