20 سنة على اغتيال والد حنظلة في لندن في مثل هذا اليوم، انكسرت الريشة التي نكأت الجراح، وحركت وجدان الشارع العربي. عودة إلى تلك المسيرة القصيرة والصاخبة التي جعلت من عامل بساتين الليمون أشهر فناني الكاريكاتور العرب، وأكثرهم قسوة وشجاعة...

في مقبرة «بروك وود» الإسلاميّة في لندن، هناك قبر بلا شاهدة، يحمل الرقم ٢٣٠١٩٠. تعرفه من العلم الفلسطيني. هنا يرقد ناجي العلي بعيداً عن عين الحلوة... كان الرجل يسير إلى قدره بهدوء وصفاء مخيف. وحين وجّهت إليه فوهة المسدس في حي تشلسي وسط لندن، وجد معه رسمان أحدهما يحدس بموته الوشيك. الجريمة هي نقطة الذروة في مأساة بدأت عام ١٩٤٨، حين هجّر مع عائلته، وأزيلت قريته من الخريطة. تقع «الشجرة» شمالي فلسطين، بين طبريا والناصرة. في مكان غير بعيد أبصر النور عيسى الناصري، وتحت إحدى شجرات القرية استظل، وفي البحيرة المجاورة مشى على الماء... ومن هنا سيبدأ ناجي درب الجلجلة. تقول الأسطورة إنّه كان في العاشرة عند النكبة. ولعلّ الزمن سيتوقف عند هذا العمر. عمر حنظلة صنوه وقرينه.

مخيّم عين الحلوة سيختصر الوطن، بل العالم بالنسبة إليه. سيرته معروفة. من مدرسة «اتحاد الكنائس المسيحيّة» حيث توقفت دراسته عند “السرتيفيكا”، إلى حقول الحمضيّات حيث صار عاملاً مياوماً... قبل أن يمضي إلى مدرسة الرهبان البيض في القبّة (شمالي لبنان) ليصبح «ميكانيكيّاً»، ويذهب الى السعوديّة (١٩٥٧). هذا هو نصيبه من التحصيل العلمي... يضاف إليه محاولة لدراسة الرسم في «الأكاديميّة اللبنانيّة» مطلع الستينات. محاولة عابرة، لأن نشاطاته السياسة كانت تقوده إلى السجن. يروي أنّه اتخذ جدران اعتقاله داخل ثكنات الجيش، فضاءً لرسومه، كما كان يفعل على جدران المخيّم، مدرسته الحقيقية. من أزقّته سينظر طوال حياته إلى العالم. كأنّنا به كان دائم الحرص على توريط نفسه، مخافة أن يغريه الترف الاستهلاكي... فيخون طبقتهوفي المخيّم سيكتشفه غسان كنفاني عام ١٩٦١، فاتحاً أمامه آفاقاً جديدة. حين سافر إلى الكويت بعدها بعامين، كان في نيته أن يجمع فلوساً ليتابع دراسة الفن في روما أو القاهرة، كما روى للأديبة رضوى عاشور عام ١٩٨٤. لكنّه سيعلق نهائيّاً في فخ الصحافة. في مجلّة «الطليعة» التي كانت محدودة الانتشار، تمكّن من اختبار رسومه المغايرة... معلناً القطيعة، كما يلاحظ محيي الدين اللباد، مع مدرسة «صباح الخير» المصريّة التي كانت تتزعّم الكاريكاتور العربي.

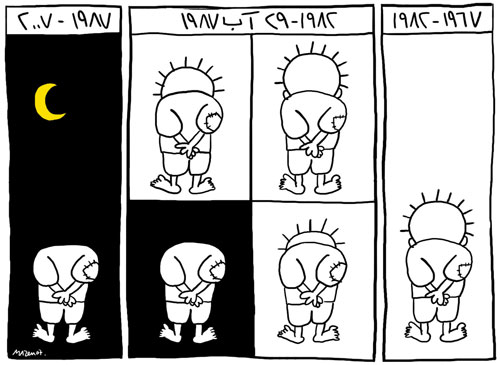

في جريدة «السياسة» الكويتيّة ابتداء من ١٩٦٨، صار الكاريكاتور وسيلة تعبيره الوحيدة. أما اللوحة فستبقى، مثل فلسطين، حلمه المؤجّل. هنا أطلّ «حنظلة» للمرّة الأولى. اعتبر ناجي أن ولادته الرسميّة هي يوم النكسة. وقدّمه بصفته الضمير. الطوطم والبوصلة إذا شئنا. ناجي الذي لم يكبر بعد النكبة، والقهر الفلسطيني صار مجازاً لقهر الكادحين والمسحوقين. والولد الشقي راح كل صباح ينتهرنا على طريقة فيلهالم رايخ: «استمع أيها الرجل الصغير».

حين عاد ناجي إلى بيروت عشيّة الحرب الأهليّة، ليعمل في جريدة «السفير»، كان أسلوبه قد نضج وتبلور، وبات مهيأً لدخول أتون الصراع الطاحن ومعادلاته الصعبة... وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيلي (١٩٨٢)، وما تلاه من خروج المقاومة. يومها رسم الفدائي عائداً إلى بيروت على شكل بقع مرقطة طافية على الماء. ذهب ناجي العلي إلى الأسلبة والتكثيف. خطوط قليلة تكفي، ملامح أولية، وعلامات فارقة: المؤخّرات العارية للحكام الخونة المتخمين، والرقع على قميص المواطن العربي، الكوفيّة وبرميل النفط، البندقيّة والريشة الدامعة، وأشياء كثيرة أخرى... فاطمة المتمرّدة هي «الأم كوراج»، زوجها ابن الشعب بثيابه الرثّة وأطرافه الغليظة وشاربيه وانكساره. وفي المقابل، أصحاب الكروش التي تذكر برسوم جورج غروس في برلين الثلاثينات. رسم الحاكم العربي يربت على كتف الجندي الإسرائيلي: «لقد اغتصبت فلسطين، الآن عليك أن تزوجها»! رسم الكاتب العربي رافعاً يديه تحت تهديد السلاح، ومسدداً إصبعه الوسطى على شكل قلم إلى جنود الأنظمة القمعيّة. رسم آثار الأقدام الحافية على الطريق الطويل، ورسم حنظلة ينزل العلم الإسرائيلي ويعلّق مكانه العلم اللبناني.

من أجل إيصال الفكرة، ابتكر ما سمّاه اللباد «المفردات المرسومة». وأوجد المعادلات البصريّة، القادرة على مخاطبة وعي الناس، والتأثير في مشاعرهم. لعب على العلاقة بين البياض والسواد والظلال الرمادية، أحياناً كان يكتب جملاً طويلة في المستطيل الأبيض، وأحياناً أخرى يترك للخطوط أن تعبّر عن سخرية الموقف. كان ينتزع من قرّائه آهات متحسّرة، وكان يستفزّهم ويحرّضهم. ويبدو الفنان السوري يوسف عبدلكي محقاً حين يحاول تفسير نجاح ناجي العلي الذي افتقر أسلوبه إلى المتانة الفنية: لقد كان ببساطة الناطق باسم الشارع العربي من المحيط إلى الخليج.

حين نستعيد اليوم رسومه، نكتشف كم كانت قسوته المرّة صائبة. في حين رأى بعضهم في الحدّة التي طبعت مرحلته الأخيرة، غلوّاً وتطرفاً، أو رومانسية عمياء قاصرة عن استيعاب الواقعيّة السياسية! ناجي العلي يمكن اختصاره إلى خياراته الراديكاليّة. إنّه جان بول مارا الفلسطيني! وفي السنوات الأخيرة بعد خروجه من لبنان، ازداد عنفه إزاء القيادة الفلسطينية. انتهر محمود درويش في رسم قاسٍ («محمود خيبتنا الأخيرة»)، وكان رسمه الشهير عن رشيدة مهران الذي أغضب، كما يقال، الرئيس عرفات. في أيامه الأخيرة تلقّى ضغوطاً وتهديدات كثيرة. بعد سقوطه كتب محمود درويش نصاً مؤثراً في «اليوم السابع» من باريس، يقول فيه حبّه لناجي، رغم «لحظة الاختلاف العائلي العابرة»: «لم يكن سهلاً أن أشرح له أن تدخلنا في أزمة الوعي الإسرائيلي ليس تخلياً عن شيء مقدّس (...) إنها محاولة لاختراق جبهة الأعداء».

يبقى سؤال موجع: من القاتل؟ قبل 5 سنوات كتب يوسف عبدلكي في «العربي» مشيراً إلى الأسماء الثلاثة التي وردت في تحقيقات الأمن البريطاني حول الجريمة: بشارة سمارة عميل موساد كان على علم بالعمليّة: استردّته إسرائيل. إسماعيل حسن صوّان، عميل للموساد اخترق «القوة ١٧» الفلسطينية، حوكم لحيازته أسلحة فقط. أما عبد الرحيم مصطفى، مطلق النار المفترض، فاختفى بين مكاتب منظمة التحرير... وسط صمت أشبه بالتواطؤ من جانب الأطراف البريطانيّة والفلسطينية والإسرائيلية. كان للجميع مصلحة في كسر ريشة ناجي. لكن من يقتل حنظلة، من يمحو آثار الأقدام الحافية عن الطريق الطويل؟

عند الخامسة والربع من بعد ظهر الأربعاء 22 تموز/ يوليو 1987، ترجل ناجي العلي من سيارته وراح يعبر شارع ايفز في وسط لندن حيث تقع مكاتب «القبس ـــــ الدولية». من النافذة لمح أحد زملائه المشهد. كل شيء تم بسرعة. لحظات وكان ناجي ملقى على الأرض وسط بقعة من الدم، بيده اليمني مفاتيح سيارته ويتأبط تحت ذراعه اليسرى رسوم يومه. وشوهد شاب شعره أسود كثيف يرتدي سترة جينز لونها أزرق يلوذ بالفرار.

نقل ناجي في حالة غيبوبة إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى سانت ستيفنز. وفي اليوم التالي نقل إلى مستشفى تشارنغ كروس، حيث بقي على هذه الحال حتى انطفائه في ٢٩ آب/ أغسطس.

في مقبرة «بروك وود» الإسلاميّة في لندن، هناك قبر بلا شاهدة، يحمل الرقم ٢٣٠١٩٠. تعرفه من العلم الفلسطيني. هنا يرقد ناجي العلي بعيداً عن عين الحلوة... كان الرجل يسير إلى قدره بهدوء وصفاء مخيف. وحين وجّهت إليه فوهة المسدس في حي تشلسي وسط لندن، وجد معه رسمان أحدهما يحدس بموته الوشيك. الجريمة هي نقطة الذروة في مأساة بدأت عام ١٩٤٨، حين هجّر مع عائلته، وأزيلت قريته من الخريطة. تقع «الشجرة» شمالي فلسطين، بين طبريا والناصرة. في مكان غير بعيد أبصر النور عيسى الناصري، وتحت إحدى شجرات القرية استظل، وفي البحيرة المجاورة مشى على الماء... ومن هنا سيبدأ ناجي درب الجلجلة. تقول الأسطورة إنّه كان في العاشرة عند النكبة. ولعلّ الزمن سيتوقف عند هذا العمر. عمر حنظلة صنوه وقرينه.

مخيّم عين الحلوة سيختصر الوطن، بل العالم بالنسبة إليه. سيرته معروفة. من مدرسة «اتحاد الكنائس المسيحيّة» حيث توقفت دراسته عند “السرتيفيكا”، إلى حقول الحمضيّات حيث صار عاملاً مياوماً... قبل أن يمضي إلى مدرسة الرهبان البيض في القبّة (شمالي لبنان) ليصبح «ميكانيكيّاً»، ويذهب الى السعوديّة (١٩٥٧). هذا هو نصيبه من التحصيل العلمي... يضاف إليه محاولة لدراسة الرسم في «الأكاديميّة اللبنانيّة» مطلع الستينات. محاولة عابرة، لأن نشاطاته السياسة كانت تقوده إلى السجن. يروي أنّه اتخذ جدران اعتقاله داخل ثكنات الجيش، فضاءً لرسومه، كما كان يفعل على جدران المخيّم، مدرسته الحقيقية. من أزقّته سينظر طوال حياته إلى العالم. كأنّنا به كان دائم الحرص على توريط نفسه، مخافة أن يغريه الترف الاستهلاكي... فيخون طبقتهوفي المخيّم سيكتشفه غسان كنفاني عام ١٩٦١، فاتحاً أمامه آفاقاً جديدة. حين سافر إلى الكويت بعدها بعامين، كان في نيته أن يجمع فلوساً ليتابع دراسة الفن في روما أو القاهرة، كما روى للأديبة رضوى عاشور عام ١٩٨٤. لكنّه سيعلق نهائيّاً في فخ الصحافة. في مجلّة «الطليعة» التي كانت محدودة الانتشار، تمكّن من اختبار رسومه المغايرة... معلناً القطيعة، كما يلاحظ محيي الدين اللباد، مع مدرسة «صباح الخير» المصريّة التي كانت تتزعّم الكاريكاتور العربي.

في جريدة «السياسة» الكويتيّة ابتداء من ١٩٦٨، صار الكاريكاتور وسيلة تعبيره الوحيدة. أما اللوحة فستبقى، مثل فلسطين، حلمه المؤجّل. هنا أطلّ «حنظلة» للمرّة الأولى. اعتبر ناجي أن ولادته الرسميّة هي يوم النكسة. وقدّمه بصفته الضمير. الطوطم والبوصلة إذا شئنا. ناجي الذي لم يكبر بعد النكبة، والقهر الفلسطيني صار مجازاً لقهر الكادحين والمسحوقين. والولد الشقي راح كل صباح ينتهرنا على طريقة فيلهالم رايخ: «استمع أيها الرجل الصغير».

حين عاد ناجي إلى بيروت عشيّة الحرب الأهليّة، ليعمل في جريدة «السفير»، كان أسلوبه قد نضج وتبلور، وبات مهيأً لدخول أتون الصراع الطاحن ومعادلاته الصعبة... وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيلي (١٩٨٢)، وما تلاه من خروج المقاومة. يومها رسم الفدائي عائداً إلى بيروت على شكل بقع مرقطة طافية على الماء. ذهب ناجي العلي إلى الأسلبة والتكثيف. خطوط قليلة تكفي، ملامح أولية، وعلامات فارقة: المؤخّرات العارية للحكام الخونة المتخمين، والرقع على قميص المواطن العربي، الكوفيّة وبرميل النفط، البندقيّة والريشة الدامعة، وأشياء كثيرة أخرى... فاطمة المتمرّدة هي «الأم كوراج»، زوجها ابن الشعب بثيابه الرثّة وأطرافه الغليظة وشاربيه وانكساره. وفي المقابل، أصحاب الكروش التي تذكر برسوم جورج غروس في برلين الثلاثينات. رسم الحاكم العربي يربت على كتف الجندي الإسرائيلي: «لقد اغتصبت فلسطين، الآن عليك أن تزوجها»! رسم الكاتب العربي رافعاً يديه تحت تهديد السلاح، ومسدداً إصبعه الوسطى على شكل قلم إلى جنود الأنظمة القمعيّة. رسم آثار الأقدام الحافية على الطريق الطويل، ورسم حنظلة ينزل العلم الإسرائيلي ويعلّق مكانه العلم اللبناني.

من أجل إيصال الفكرة، ابتكر ما سمّاه اللباد «المفردات المرسومة». وأوجد المعادلات البصريّة، القادرة على مخاطبة وعي الناس، والتأثير في مشاعرهم. لعب على العلاقة بين البياض والسواد والظلال الرمادية، أحياناً كان يكتب جملاً طويلة في المستطيل الأبيض، وأحياناً أخرى يترك للخطوط أن تعبّر عن سخرية الموقف. كان ينتزع من قرّائه آهات متحسّرة، وكان يستفزّهم ويحرّضهم. ويبدو الفنان السوري يوسف عبدلكي محقاً حين يحاول تفسير نجاح ناجي العلي الذي افتقر أسلوبه إلى المتانة الفنية: لقد كان ببساطة الناطق باسم الشارع العربي من المحيط إلى الخليج.

حين نستعيد اليوم رسومه، نكتشف كم كانت قسوته المرّة صائبة. في حين رأى بعضهم في الحدّة التي طبعت مرحلته الأخيرة، غلوّاً وتطرفاً، أو رومانسية عمياء قاصرة عن استيعاب الواقعيّة السياسية! ناجي العلي يمكن اختصاره إلى خياراته الراديكاليّة. إنّه جان بول مارا الفلسطيني! وفي السنوات الأخيرة بعد خروجه من لبنان، ازداد عنفه إزاء القيادة الفلسطينية. انتهر محمود درويش في رسم قاسٍ («محمود خيبتنا الأخيرة»)، وكان رسمه الشهير عن رشيدة مهران الذي أغضب، كما يقال، الرئيس عرفات. في أيامه الأخيرة تلقّى ضغوطاً وتهديدات كثيرة. بعد سقوطه كتب محمود درويش نصاً مؤثراً في «اليوم السابع» من باريس، يقول فيه حبّه لناجي، رغم «لحظة الاختلاف العائلي العابرة»: «لم يكن سهلاً أن أشرح له أن تدخلنا في أزمة الوعي الإسرائيلي ليس تخلياً عن شيء مقدّس (...) إنها محاولة لاختراق جبهة الأعداء».

يبقى سؤال موجع: من القاتل؟ قبل 5 سنوات كتب يوسف عبدلكي في «العربي» مشيراً إلى الأسماء الثلاثة التي وردت في تحقيقات الأمن البريطاني حول الجريمة: بشارة سمارة عميل موساد كان على علم بالعمليّة: استردّته إسرائيل. إسماعيل حسن صوّان، عميل للموساد اخترق «القوة ١٧» الفلسطينية، حوكم لحيازته أسلحة فقط. أما عبد الرحيم مصطفى، مطلق النار المفترض، فاختفى بين مكاتب منظمة التحرير... وسط صمت أشبه بالتواطؤ من جانب الأطراف البريطانيّة والفلسطينية والإسرائيلية. كان للجميع مصلحة في كسر ريشة ناجي. لكن من يقتل حنظلة، من يمحو آثار الأقدام الحافية عن الطريق الطويل؟

عند الخامسة والربع من بعد ظهر الأربعاء 22 تموز/ يوليو 1987، ترجل ناجي العلي من سيارته وراح يعبر شارع ايفز في وسط لندن حيث تقع مكاتب «القبس ـــــ الدولية». من النافذة لمح أحد زملائه المشهد. كل شيء تم بسرعة. لحظات وكان ناجي ملقى على الأرض وسط بقعة من الدم، بيده اليمني مفاتيح سيارته ويتأبط تحت ذراعه اليسرى رسوم يومه. وشوهد شاب شعره أسود كثيف يرتدي سترة جينز لونها أزرق يلوذ بالفرار.

نقل ناجي في حالة غيبوبة إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى سانت ستيفنز. وفي اليوم التالي نقل إلى مستشفى تشارنغ كروس، حيث بقي على هذه الحال حتى انطفائه في ٢٩ آب/ أغسطس.