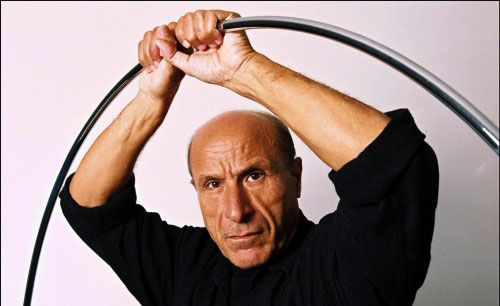

لا يكاد يمرّ موسم من دون أن نسمع به، من خلال كتاب جديد، أو تصريح ناري، أو مقالة سجالية. الشاب الذي تعلّم الكتابة وإطلاق النار خلال انخراطه في حرب تحرير الجزائر، لم يغيّر عاداته. تمرّد على ناشره الفرنسي أخيراً، فأصدر «فندق سان جورج» عن دار صغيرة في وهران. ثم أمطر بعض أقرانه بوابل من الاتّهامات العشوائية والأحكام القاسية... ما الحكاية مع رشيد بوجدرة؟

لا شك في أنّ رشيد بوجدرة هو نموذج للمثقّف الصدامي والإشكالي بامتياز. يعرفه الجمهور العريض، وخصوصاً في المشرق، من خلال آثاره الأدبية الغزيرة، بين رواية ومسرح وشعر وسيناريو سينمائي، لكن قلّة تعرف وجهه الآخر. فالكاتب الجزائري مشهور أيضاً بمواقفه النارية التي لا تكفّ عن إشعال السجالات، إن عبر إطلالاته الصحافية، أو من خلال مؤلفاته السياسية ذات النفس النضالي الراديكالي، وأشهرها «يوميات فلسطينية» (1972)، «الجبهة الإسلامية للحقد» (1992) و«رسائل جزائرية» (1997).

يرى بعضهم في رشيد بوجدرة محارباً دونكيشوتياً يقارع طواحين الهواء، بحثاً عن بطولة وهمية أو شهرة زائفة. فيما يرى بعضهم الآخر أنّه بطل سيزيفي يصرّ على الإمساك بجمرة الحقيقة ــــــ مهما كانت حارقة ـــــ ولا يكلّ عن رشق مستنقع الحياة الثقافية والسياسية الآسن في بلاده بحصى النقد، آملاً في إيقاظ الضمائر والتأسيس لـ«وعي وطني متجدد».

كان يمكن لبوجدرة، المناضل اليساري أن يتحوّل إلى مثقف وظيفي، يقتصر نشاطه على تمجيد «إنجازات الثورة» على شاكلة مدرسة «الواقعية الاشتراكية» التي وقع في فخّها العديد من أبناء جيله، أمثال الطاهر وطار والراحل عبد الحميد بن هدوقة. لكن صدفتين «سعيدتين» أنقذتا أدبه من تلك الورطة القاتلة. كانت الأولى حصوله عام 1960 على نسخة من رواية كلود سيمون الشهيرة «طريق فلاندرا» بينما كان يقاتل في الجبال الجزائرية. أما الثانية، فكانت تعرّضه في السنة ذاتها لإصابة اضطرته للمغادرة إلى تونس ثم أوروبا.

صُعق بوجدرة وهو في العشرين بنص سيمون، وأُغرم بمدرسة «الرواية الجديدة» في فرنسا. ولم يكن يتصوّر أنه سيصبح بعد سنوات قليلة ــــــ مع صدور روايته الأولى الشهيرة «التطليق» (1969) ــــــ واحداً من أفراد هذه المدرسة على الصعيد الفرنسي، ورائدها بلا منازع في العالم العربي.

هل كان ذلك ليتحقق لولا تلك الإصابة التي جعلته يغادر أتون «الحريق» الجزائري إلى أوروبا، مستعيضاً عن الرصاصة بالكلمة في المرافعة عن قضيته الوطنية؟

في المنفى، اكتسب بوجدرة مسافة نقدية جعلته ينأى بأدبه عن المنحى التمجيدي الذي لم يكن يرى إلا الجانب المشرق في ثورة الجزائر وحركتها التحريرية، ثم دولتها الوطنية لاحقاً. ودافع عن مكانة أخرى للرواية، في منأى عن الخطاب التعليمي والرسالة الوعظية السياسية أو الفلسفية. أُعجب بمواقف سارتر المؤيدة لقضايا العالم الثالث وللثورة الجزائرية، لكنّه انتقد طغيان الذهنية في أدبه على الجانب الحسي والأدبي. في المقابل، أُغرم بأعمال ألبير كامو على رغم مواقفه الملتبسة من الثورة الجزائرية. كما أُعجب بأندريه مالرو، لكن ذلك لم يمنعه من القول إنّ شخصيته كوزير ديغولي جاءت مناقضة تماماً لشخصية “تشان” بطل روايته الأشهر «الوضع البشري».

كل ذلك قاد بوجدرة إلى اتخاذ كلود سيمون نموذجاً احتذى به، لا من حيث أسلوب الكتابة، بل من حيث فصله الصارم بين الأيديولوجيا والكتابة الإبداعية. كلود سيمون انخرط في الحرب الأهلية الإسبانية، لكنّه تمسّك بالطابع الشخصي الحميم للكتابة. وعلى المنوال ذاته، استطاع بوجدرة أن يفصل بين نضاله في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية، ثم في صفوف الحزب الشيوعي بعد الاستقلال، وبين كتاباته التي شكّلت ـــــ منذ مجموعته الشعرية الأولى «من أجل إغلاق نوافذ الحلم» (1965) ـــــ قطيعةً جذريةً مع «الواقعية التمجيدية» التي غلبت على أدب أبناء جيله.

وعلى رغم الشهرة العالمية التي اكتسبها عبر نشر أعماله في فرنسا، فقد ابتعد بوجدرة دوماً عن الفرنكوفونية الرسمية وانتقد طابعها الـ«بوست ــــ كولونيالي» (ما بعد استعماري). وكان الوحيد بين أبناء جيله الذي امتلك الشجاعة الأدبية والصبر الكافيين لتعلّم اللغة العربية، والتحوّل إليها في الكتابة، منذ روايته «التفكك» (1980). ومع أنه عاد لاحقاً إلى لغة موليير، خلال سنوات الحرب الأهلية التي خنقت حركة النشر في الجزائر، إلا أنّ مواقفه ظلت متصلبة تجاه «الإستبليشمنت» الثقافي الفرنسي الذي وجّه إليه سهامه المسمومة في «رسائل جزائرية».

وها هو يرفض هذا العام ابتزاز دار «غراسيه» التي طلبت منه حذف بعض الفقرات من أحدث رواياته «فندق سان جورج» («دار الغرب» ــــــ2007)، وهي فقرات تتعرّض لبشائع الاستعمار الفرنسي في الجزائر. ولم يتردد صاحب «الحلزون العنيد» في «تطليق» ناشره الباريسي المرموق، وإصدار روايته عند دار نشر صغيرة في الجزائر.

خاض بوجدرة الكثير من المعارك، في مقدمها تصدّيه للظلامية الأصولية خلال سنوات العنف الدموي الجزائري في التسعينيات. أصرّ يومها على البقاء في بلاده متخفياً، وفي متناول يده دوماً مسدّسه... وحبة سمّ يمكنه ابتلاعها إذا حوصر، كي يحرم المتطرفين متعة إلقاء القبض عليه حيّاً! تجدر الإشارة إلى أن بوجدرة كان أميناً عاماً لـ«رابطة حقوق الإنسان الجزائرية» بعد انتفاضة الشباب في تشرين الأول (أكتوبر) 1988.

وكانت للكاتب أيضاً معاركه الخاسرة والمجانية أحياناً. وفي مقدّمها تحامله القاسي على كاتب ياسين، بدلاً من التضامن معه في مواجهة الرقابة وآلة الدعاية الرسمية التي كانت تسعى إلى تشويهه بكل الوسائل. وكذلك معاركه الدورية التي لا تخلو من النزق الطفولي مع ابن بلدته الروائي الطاهر وطار. وأعاب بعضهم على بوجدرة أيضاً شهادته مع الجيش الجزائري خلال المعركة القضائيّة التي جرت في باريس، بين الجنرال خالد نزار ومؤلف كتاب «الحرب القذرة» الملازم حبيب سوايدية. كما كان بوجدرة قد أثار موجات من النقد بوقوفه مع نظام الرئيس بن جديد في ثمانينيات القرن الماضي، متجاهلاً ما رافق عهده من الفساد وسوء الإدارة.

وربما كانت تصريحاته الأخيرة في الجزائر، ضد نجيب محفوظ وآسيا جبار، من تلك الزلّات التي اشتهر بها. فهو يقف في السادسة والستين عند مفترق طرق. ألم يبدأ من نفسه، حين حمّل النخب الثقافية الجزائرية، والعربية، مسؤولية صعود الإسلاميين والمتطرفين؟ لقد صاح يومذاك: أنا أوّل المهزومين.

وإذا تجاوزنا نزق هذا الكاتب الكبير، وميله الدائم إلى المشاكسة، فلا يمكن إلا أن نستمع إلى رشيد بوجدرة حين يطرح على معاصريه هذا السؤال: لماذا تراوح الرواية العربية مكانها؟ كيف السبيل إلى تجاوز أمجاد الخمسينيات والستينيات، لمواجهة الهموم والانشغالات الراهنة التي تفرضها علينا مستجدّات عصر العولمة والثورة الرقمية؟