باريس ــ نجوان درويش

ثلاثة عناوين أساسيّة تلخّص ملامح الدورة التاسعة من «بينالي الشعراء العالمي في فال دو مارن» قرب باريس الذي اختُتم الأسبوع الماضي. الأول هو حضور ما يمكن تسميته «الشعر البديل» سواء «الشعر الإلكتروني» القريب مما يسمى «أدب الديجتال» أو شعر الـ«سْلامْ» (slam) الأدائي الذي يعرف بـ«شعر الشوارع»، ويبدو فرعاً من شجرة الهيب هوب وشقيقاً للراب. هذا الملمح بدا إضافةً متوقعةً من الشاعر جان ــــ بيار بالب مدير البينالي الجديد وعوالمه الإلكترونية (يكتب قصائد وروايات من خلال برامج كمبيوتر). إذ سبق له في دورة عام 2005 أن أظهر شغفه بالشعر الإلكتروني والأدائي عندما نظّم الأمسية الختامية للبينالي واقتصرت يومها على عرض غرائبي لمجموعة شعراء إلكترونيين وأدائيين، ما نأى كثيراً عن الشعر كفنّ مادته الأساسية هي اللغة.

أمّا الملمحان الآخران فهما دعوة شعراء من اللغتين العربية والبرتغالية كثقافتين مُنحتا الصدارة في دورة هذا العام. إذ دعا البينالي شعراء من الشرق الأوسط، أي من العراق وفلسطين ولبنان وسوريا. ولعلّ كون هذه المناطق الأكثر سخونة سياسياً في العالم العربي اليوم يظهر بوضوح الدافع السياسي لاهتمام البينالي بالثقافة العربية وآدابها وفنونها. وحتى لو كان الاهتمام السياسي هنا يخلو تماماً من التنكيل الذي صار الشعراء العرب يتعرّضون له في بعض المهرجانات الشعرية الفرنسية أحياناً. إذ يُقحم غالباً شعراء إسرائيليون في البرنامج لإظهارهم معاً من باب سذاجة سياسيّة (في أفضل الحالات) لبعض الأوروبيين الذين يتصوّرون أنّهم سيقنعون أهل روميو وجولييت بمباركة العلاقة. ويُسجّل لهذا البينالي ابتعاده عن تلك اللازمة المرضية التي صارت من عوارض برامج الحوار الثقافي العربي/الغربي.

أمّا شعراء اللغة البرتغالية، فتنوّعوا بين البرتغال والبرازيل ودول إفريقية هي موزمبيق وأنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو، وهي من المستعمرات البرتغالية السابقة التي بقيت لغة الاستعمار القديم مسيطرة فيها. ولعل فكرة «الثقافة البرتغالية» في سياقها الفرنسي ـــ اللاواعي خصوصاً ـــ تتضمن شيئاً قريباً من مفهوم الفرنكوفونية: المستعمِر والمستعمَر القديمان توحّدهما الآن «الثقافة» أي لغة المستعمِر القديم.

بالنسبة إلى الشعراء العرب المشاركين، فأكثر ما يجمع بينهم، انتماؤهم إلى إحدى أشد البقع سخونةً. لم يبدُ أن هناك حساسية تجمعهم، أو قواسم شعرية مشتركة، سوى أنّهم قادمون من أوطان محتلة أو عرضة للتفجيرات أو الحصارات.. أو الحروب الآتية!

ووقعت حادثة معبّرة، جرى الهمس بها في الكواليس، حيث عجز البينالي عن استضافة أحد الزملاء العرب، لأن الجهات التي «تشتري» من البينالي عروض الشعر، لم تكن مهتمة بـ... شاعر من عُمان! وبالتالي اضطرت إدارة البينالي إلى الاعتذار عن عدم الدعوة، لأنها لم تتمكّن من توفير الموازنة اللازمة لاستقدامه، وخصوصاً لدفع البدل الذي يتقاضاه كل شاعر مشارك، مقابل وقوفه على المنبر! وهذا يعكس بعمق أزمة التوجّه السياسي في التعامل مع آداب العرب وفنونهم. فيبدو الفلسطيني والعراقي «جذابين» بالنسبة إلى الأوروبي أكثر من العُماني مثلاً. ولعل حادثة كهذه جديرة بأن تجعلنا نتأمل في «العلاقة» الثقافية مع الغرب. علاقة تتحكم بها أفكار مسبقة، وخلفيات حصريّة، وكليشيهات «إيكزوتيكية» (الحرب، الإرهاب...)، وغيرها من الاعتبارات السياسيّة التي ترجّح الكفّة وتحدد الخيارات.

أربعون شاعراً فرنسياً وعربياً وأجنبياً التقوا إذاً في الضاحية الباريسية، بينهم عباس بيضون وشوقي بغدادي ولقمان ديركي وعائشة أرناؤوط ومرام مصري وسمية السوسي. خلال إحدى القراءات الشعرية في «بيت الشعر»، بدا جمع عباس بيضون مع الشاعرات العربيات الثلاث أمراً لا يخلو من طرافة، بسبب اختلاف «موجة البث الشعري» بين بيضون وبينهن، فلا تستطيع أن تمنع خيالك عند رؤية ذلك من استعادة فيلم «الراعي والنساء». فقد بدا المشهد على المنصة كالآتي: عائشة أرناؤوط (1946) بثوب حداد أسود رصين وبصوت يكابر حزنه تقرأ مرثاة شفافة من مجموعتها «من الرماد إلى الرماد» (1995) كأنها إيماءة إلى شريك حياتها الذي رحل أخيراً. مرام مصري (1962) بفستانها الأحمر وصوتها الهامس تقرأ شعراً غزلياً فيه معابثات تذكّر بمعابثات غادة السمان، وهو غزل يؤخذ عليه ــــ ما يؤخذ أيضاً على الغزل الذكوري ـــ خلوّه من الوله والمكابدة (بينما كان شوقي بغدادي يصرخ من الطابق الثاني للمسرح مطالباً الشاعرة برفع صوتها). الشاعرة الثالثة كانت سمية السوسي (1974)، بشالها من التطريز الفلسطيني الأصيل، تقرأ تداعيات ذاتية لشابة «تعيش» في غزة. النص هنا يبدو مثل متاهة ذاتية أو باب يغلقه المرء على نفسه.

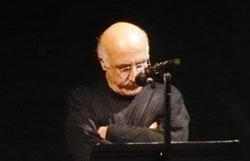

بين ثلاثة أصوات نسائية من ثلاثة أجيال مثّلت بنصوصها وأزيائها بعض ملامح «الشعرية النسوية العربية»، جاءت قراءة عباس بيضون (1945) من مجموعته الأخيرة (ب.ب.ب) لتكشف فعلاً عن عافية الشعر العربي، لدى واحد من الشعراء العرب القلة الذين يقدّمون إضافةً في كلّ عمل جديد لهم. ولعلّ القراءة في ملتقى شعري فرنسي تُخيف المشارك لأنّها تذكّره بأنّه يبيع الماء في حارة السقّائين... بالنظر إلى عمق التجربة الفرنسية في الشعر وقدمها، ما يضع الشاعر العربي ــــ المهتم بأثر قصيدته وندّيته في «مواجهة» الشعر الفرنسي ــــ أمام تهيّب. لكن عباس بيضون كان سقّاءً بحقّ، وله ملامحه الخاصة في حارة السقّائين، وخصوصاً حين قرأ قصيدته الفارقة «كُفّار باريس». لقد «وضع يده» على المدينة وامتلك دوائرها العشرين، وهيّج مشاعر «كفار باريس»، وخصوصاً من العرب الذين حضروا الأمسية. لقد باع عباس الماء فعلاً في حارة السقائين.

الشاعر والسينمائي العراقي حسن بلاسم المقيم في هيلسنكي، اعتذر عن عدم الحضور في اللحظة الأخيرة، لأسباب شخصية. بلاسم (1975) يكتب نصوصاً حادّة ذات جرأة جارحة لا تعترف بالتابوهات (بعيداً من التعرض للتابو كموضة سائدة اليوم)، كل ذلك مشفوعاً بمخيلة مدهشة. ما يعزز اختلاف بلاسم عن مجايليه العراقيين، هو قدومه من منطقة مختلفة هي السينما ومن كونه لا يعتبر نفسه شاعراً من الأصل!

من الناحية الشعرية، كانت هناك مسافة تقارب الفجوة بين الشعراء العرب المشاركين. فما الذي يجمع بيضون من الناحية الشعرية بالشاعرات الثلاث؟ وما الذي يجمع شاعرين من دمشق هما شوقي بغدادي (1928) من جيل الخمسينيات والـ«صعلوك» لقمان ديركي من شعراء التسعينيات (1966)؟

هنا بدت فكرة «التنويع» على أساس العمر (أجيال مختلفة)، والجندر (توازن بين الشاعرات والشعراء)، مؤشراً إلى معايير الاختيار التي تعطي فكرة عامة، أكثر من اللازم، عن الشعر العربي. إذ كان من الأجدى تقديم حساسية شعرية معيّنة أو تيار شعري أو حتى جيل شعري، طالما أنّ «تقديم الشعر العربي» أخذ حيّزاً واسعاً من برنامج البينالي.

خلّان «الحروب الآتية»... يبيعون القصائد في حارة السقّائين!

عباس بيضون يقرأ شعره في فال دو مارن (تيسير البطنيجي)