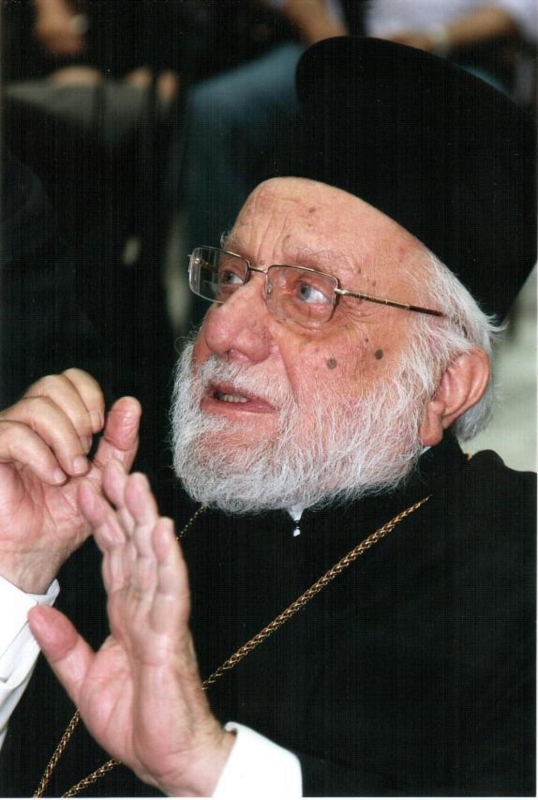

سجّل السيد علي فضل الله غاضباً اعتراضه من «ضحالة الثقافة الدينية السائدة»نجل المرجع الكبير سجّل اعتراضه من «ضحالة الثقافة الدينية السائدة». الرجل محقٌ بلا شكٍ، غير أن الاعتراض ييقى ناقصاً، من دون أي اشارةٍ للجهة المسؤولة عن الجهل. إنه جهلُ يمكن الاستناد إلى غضب فضل الله نفسه للاستدلال إلى جسامته. وهذا سؤال لا يمكن أن يبقى معلقاً على منبر: من المسؤول يا سماحة السيد؟ في كلمته، قال السيد فضل الله كلاماً موضباً بعناية، وهو على قياس تجربة خضر، وليس على قياس الممكن دائماً. على سبيل المثال، يدعو فضل الله إلى معرفة الآخر من مصدره ــ والآخر في النشاطات الدينية دائماً هو المختلف دينياً وهذا خطأ منهجي كبير ــ وهذا ممكن في الحالة المسيحية، بحيث أن المسيحيين يمكنهم معرفة المسلمين من القرآن والسنة النبوية. سؤال آخر للسيد فضل الله: كيف يعرف المسلمون المسيحيين من مصادرهم قبل أن يُسمح لهم بقراءة قرآنهم قراءة تاريخية متحررة من الركون إلى النص على حساب اليوم؟ وعلى نقيض من كلمة فضل الله التي تطرقت إلى الواقع، ذهب الباحث رضوان السيد إلى التاريخ. استعاد شذرات من ماضٍ طويل بصحبة المطران الجليل. وبدا لافتاً، أن الأكاديمي الرصين، زج السياسة زجاً في كلمته، عندما نسب عن خضر حديثاً سياسياً يتناول الحريرية في أوج سطوعها، مسقطاً رأيه في الفوارق السياسية بين السُنة والشيعة على تلك الحادثة العابرة. وخضر، الوجه الحواري، الذي هو عرضة للحب، عرضة لأن يقولب أيضاً، في إطار سياسي كالذي وضعه فيه رضوان السيد ممازحاً، أو في إطار ثقافي، كما فعل الأب ميشال جلخ، حين رأى أن خضر لم يهتم بالهندوسية أو بالبوذية. وفي رأيه الأخير نزعة كاثوليكية كلاسيكية ترنو إلى تقديس الجماعة أكثر ما تذهب إلى التحرير في اللاهوت. كان واضحاً أن أكثر العارفين بخضر وأقربهم إليه، هو الأب جورج مسوح. صاحب الصوت الأوثوذكسي، المعاصر في نزعته، والمخلص لإيمانه أيضاً. في معرض حديثه عن صاحب التكريم، قال مسوح إن الأنبياء ليسوا مثقفي سلطة، إنهم الذين يحاربون من أجل الآخر أيضاً، فلا يتركوه يقع في براثن الأنظمة، ولا في براثن التطرف. هذا هو الحاضر في حديث مسوح، والأصالة في استعادة ماكسيموس من الذاكرة عندما واجه المؤسسة مستقوياً بالحق، في دعوةٍ واضحة للافادة من هذه التجربة (لا التجربة بمعناها اللاهوتي المسيحي).

فيما كان المكرّمون يتحدثون عن سيرة المطران الطرابلسي، الذي رفض أن يغادر مدينته أو أن تغادره، كان الجميع في الخارج منشغلاً بنتائج بلدية طرابلس التي أفرزت مجلساً بلدياً بلا مسيحيين. نتيجة الانتخابات ليست نهاية العالم، ولا يعني ذلك أن جورج خضر حالم ولا يعني أنه طوباوي، خاصةً أن هذا يستفز الذين يعرفون المطران، ويقولون إنه ينطلق إلى الآخر من عقله ومن قلبه. لكن قراءة التحولات في طرابلس وفي بيروت تستدعي عملاً مضاعفاً يتجاوز الشِعاراتية ويذهب إلى الواقع. وهذه ليست مسؤولية خضر، فقد قدّم الكثير وما زال يحاول. ما يستوقف الناظر إلى التحولات، هو بقاء الخطاب الديني على حاله، وفي كثير من أحيان متعالياً عن الواقع، وهذه هي بالضبط وظيفة الديني بالنسبة للسياسي في بلدٍ كلبنان. طبعاً هذا لا يوجب بالضرورة حدوث تحول وظيفي من الديني إلى السياسي، رغم أهمية الإشارة إلى فكرة يتبانها خضر تاريخياً، وهي رفضه القاطع للنظام الطائفي اللبناني، وهي فكرة يتبناها من بعده الأب جورج مسوح والسيد علي فضل الله وكثيرون، كرروا تبنيها أول من أمس، في لكنةٍ تبعث على شيء من الأمل. يحيل هذا إلى أسئلة أخرى حول طبيعة النظام اللبناني الذي حتى الآن لا يستوي بلا طوائف بنظر أهلهِ، كما لا يستوي حفل تكريم المطران خضر من دون حضور كثيف لرجال الدين. وإن بدت الجملة الأخيرة هجوماً بمثابة الاعتراض على طبقة رجال الدين، فإن ذلك سيكون فهماً خاطئاً، لأن رجال الدين ليسوا الطبقة التي تحكم البلاد فعلاً. النظام مركبُ طبقة فوق طبقة، واللافت أن جورج خضر لم يتعب بعد، وما زال يحاول أن يفتت الصخر.