يبدأ الديوان بـ«مطلع» يستعيد فيه الشاعر والكاتب المغربي وعيه، وتبدأ الكلمات بالاستيقاظ: «هدأ الألم العضوي/ يمكنكَ أن تحلم بالكتابة/ لكنكَ تفتقد الآن إلى فكرةٍ/ إلى حدسٍ غامضٍ/ لما يمكن أن يمنح أجنحةً للكلمات». كأن الشاعر ينجو بالكلمات التي عليها الآن أن تكتب سيرته في المرض، أو رحلته في «مقصورة الفراغ»، بينما الجسد يجتاز اختبار الهزيمة أو النجاة: «قبل أن تعترف بهزيمة الجسد/ كأسٌ أخيرة/ نخب الكلمات التي أثبتت جدارتها/ رفيقات المحنة/ المؤتمنة على الأسرار».

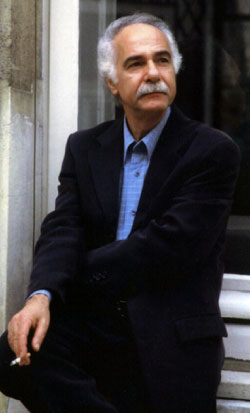

إنه ديوان الجسد مروياً بالكلمات التي خدمت صاحب «مجنون الأمل» في خلق استعارات وسرديات كثيرة منذ أن بدأ الكتابة أوائل الستينيات، وأسس مجلة «أنفاس» (1966) مع الطاهر بنجلون ومحمد خير الدين، قبل أن يعيش تجربة الاعتقال السياسي (1972 – 1980)، ويتحول اسمه إلى رمز للتجديد الشعري والنضال الفكري في المغرب. الكلمات ذاتها قادته إلى الكتابة بالفرنسية، وإلى ترجمة أعمال عربية إلى لغة موليير، متوّجاً ذلك بالحصول على جائزة «غونكور» (2009)، ثم على «الجائزة الكبرى للفرنكفونية» (2011). الكلمات التي ربّاها ستحمله إلى الجانب الآخر، ويهزم الموت الذي «هزمته الفنون» بتعبير محمود درويش في جداريته الشهيرة. الديوان هو خلاصة لنجاة الجسد (ولو إلى حين)، حيث الحياة مجرد «بهيمة غامضة»، والشاعر كما وصف رامبو «غريبٌ بنعالٍ من ريح»، والتجربة «بعض جملٍ تمّ التلفظ بها في حلمٍ/ لن تتسرّب منه/ ولا كلمة واحدة/ في اليقظة».

يستحضر اللعبي حياته، ويتأملها بمنطق الشخص الذي كان على وشك خسارتها. يعيد حكاية اعتقاله: «أراني داخل تجويف قفيرٍ من إسمنت/ بالبزّة الرمادية المضلّعة/ ورقم الاعتقال الذي لا يَمّحي»، ويتذكر أن «هذا الجسد/ هو صديقي الأقرب» الذي «يستعدّ للتخلص مني/ كجوربٍ قديم/ أم أنني أنا/ من أُنهكه؟». أسئلةٌ مثل هذه تتوالى بطرق متعددة، وتصبح «كبوة الجسد»، كما يسميها عبده وازن في مقدمة الديوان، ذريعة وجودية وشعرية وفلسفية، وتحظى كل لحظة معاشة أو ستُعاش بمديح الذات الناجية. «من أكون/ في هذا الجلد الغريب؟»، يقول صاحب الجسد الذي يُجاور الموت ويحفّ به: في الانتظار الحاسم/ ينطفئ شهود الجسد/ الواحد تلو الآخر/ اللمس أولاً/ ثم حاسة الشمّ/ السمع لا يعود يلتقط/ إلا ذبذبة الصوت أثناء ولادته/ النظر يتجزأ ويتفتت». كأن النص هو «جميع التمزّقات» بحسب عنوان أحد دواوينه السابقة. كأن الشاعر يصف إمكان خسارته الجسدية أو «كبوة» هذا الجسد العليل الذي لا تستطيع الروح والمخيلة والكلمات المضيّ من دونه. عليها أن تنتظره ليشفى وينجو حتى يتسنى لها تمديد حياتها واستئناف الكتابة. الواقع أن فكرة موت الكتابة أو الخشية من زوالها هي التي تصنع أفضل انطباعات القارئ عن الديوان، ولولا ذلك لبدا الاكتفاء بمواجهة الموت واستعادة شذرات من السيرة أمراً عادياً، وإن كُتب بفلسفة ذاتية ومعجم شخصي حميم. ملاحظةٌ تذكرنا بالهالة التي أُحيطت باسم عبد اللطيف اللعبي في سبعينيات القرن الماضي، وتجربة السجن القاسية التي عززت تلك الهالة. نتذكر اسمه الذي راح يُتداول بغزارة وحفاوة في المشرق العربي بعد ترجمة أدونيس له، ونشر الكثير من نصوصه وقصائده في مجلة «مواقف» وغيرها من المجلات والصحف.

لا نشكك بكل ذلك طبعاً، ولكن ما نقرأه الآن في الديوان الجديد لا يُعادل اسم الشاعر وما راكمه في ذائقتنا، بينما فكرة فقدان الكتابة تخفف من هذا الانطباع الذي لا يزال أولياً وعاجلاً، ويحتاج إلى تدقيق ومقارنة أكثر عمقاً لا مجال لهما هنا. الاستعارات التي تتأرجح بين الذات والكتابة هي ما يؤجِّل هذا التدقيق ، وتعيد القارئ إلى ذلك المرور، العذب والمرير معاً، للصور الشعرية كلما بدت السطور أقل لمعاناً، واندساس فكرة زوال سحر الكتابة فيها، كأنْ يتساءل الشاعر، وقد تعافى جسده المرضوض، عن عافيته المعجمية والشعرية: «كما لو أن عليك أن ترتِّق/ غشاء بكارتكَ الأدبية الضائعة/ بأي إبرة يا ترى؟/ بأي خيط؟»، بينما النجاة الكاملة ستضع التجربة كلها وراء الشاعر ما أن «يشهد شروق شمس القصيدة/ بكامل مجدها»، حيث «بالصدق الذي يُشتمُّ منها/ يمكننا أن نغضّ الطرْفَ/ عن الكثير من العيوب/ العالقة بمادة الكتابة». وماذا بعد؟ ستُطوى تجربة الموت الوشيك في طيات الديوان، ويصبح واحداً من دواوين أخرى في تجربة الشاعر الذي يسمح للقارئ بسماع صوته الداخلي وهو يقول: «الكتاب ما هو إلا كتيّبٌ/ يُقرأ بسرعة/ ويُوضع على الرّف/ لن نستغرق فيها النهار بأكمله».

تجربة الاعتقال حوّلته إلى

رمز للتجديد الشعري والنضال الفكري في المغرب