البلاد التي أنت فيها

ومنها

اختفت

صارت اللامكان». -عبد العزيز المقالح

يسترعي العالم المعاصر انتباه النظرة الأنثروبولوجية لفرط تغيّراته وكثافة أحداثه. يمكننا الكشف عن التحوّلات السريعة التي تحدث في فضائنا الحداثي اليوم في الحيّز المكاني، إذ إن التغيرات المتسارعة التي يولّدها العالم المعاصر، مرتبطة، بشكلٍ أساسيّ بالمكان. يعتبر الناقد الأدبي جان ستاروبنسكي (1920 - 2019) أن الحداثة هي المكان الذي فقد أصالته، أي الذي لم يعد نفسه. في فلسطين، حيث تأخذ الحداثة شكل استعمار استيطاني، لم يعد المكان نفسه بعد أن سلب الصهيوني «الأرض» وتعامل معها كعنصر أساسي لتشكيل مشروعه. ما أحدثه الاستعمار على الحيّز المكاني في فلسطين يتناقض مع تعريفات «المكان» وباتت تتكثّف فيه، بالمقابل، ظاهرة «اللامكان». اللاأمكنة كما عرّفها مارك أوجيه هي حين يفقد المكان معناه وقيمته الإنسانية والاجتماعية والثقافية ويتوقف عن التوغل بحميمية مع الحياة اليومية، أي عندما يتحوّل إلى حيّزٍ مجرّد، نشغره من دون أن يكون لنا أي ارتباطٍ أو علاقة معه.

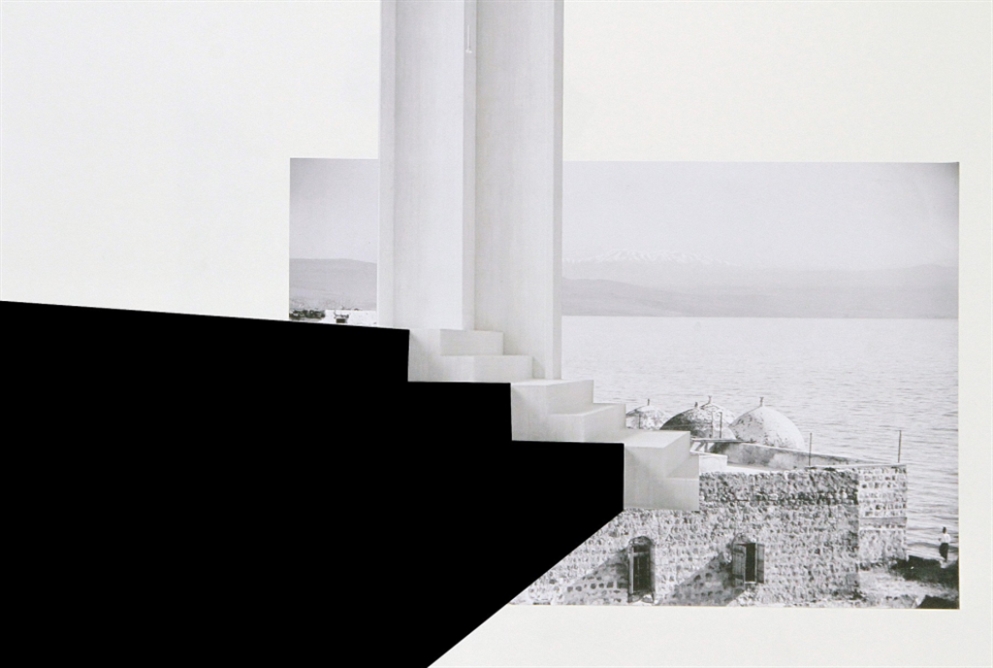

من مجموعة «أركيولوجيا الاحتلال» (2015) للفنان الفلسطيني حازم حرب

يرى الأنثروبولوجي واللغوي ميشال دو سارتو أن المكان هو «النظام الذي تتوزع وفقه العناصر التي تؤلف علاقات العيش المشترك». يضحي «المكان» في حالة فلسطين، وفقاً لهذا التعريف، «لامكاناً»، فبانتفاء عناصر العيش المشترك يستحيل وجود نظام عيش طبيعي غير مخاتل؛ إن الأرض مستعمَرة، ووجود القاطنين فيها يشترط إزالة أحدهما الآخر. حين نكون في مكانٍ نعجز فيه عن التفاعل، والتواصل، والاتصال لأن «الآخر» هو عدوّ، يغدو المكان تلقائياً «لامكاناً». ومثلما ينعكس تراكم الأحداث وتحوّلاتها في الفضاء المكاني، فإنه أيضاً، يعقّد من إدراكنا للزمن. كلّما تثبّطت العلاقة مع المكان، كان التشبّث بالزمن أقوى. على هذا النحو، يصبح المكان مرتبطاً بالصورة التي كان عليها في الماضي، أي على حقيقته وأصالته، أو كما نتخيّله، بناءً على هذه الحقيقة والأصالة، في المستقبل. إن الحضور المكثّف للماضي في حاضرنا الفلسطيني، سواء بتخيّله أو من خلال استرجاعه في الحديث عنه أو حتى بالحنين إليه، يعود إلى قوّة علاقتنا بالزمن، أي بتعلقنا به، وشعورنا بالاغتراب عنه؛ بعدم تصديق ما آل إليه بسبب غربته عن أصله وطبيعته. يفكّر السائر في شوارع مدنٍ كالقدس مثلاً أو يافا، كيف كانت قبل احتلالها ومن ثم يتخيل كيف ستكون عليه بعد تحريرها. يرفض السائر رؤية ما أصبحت عليه هذه المدن من فرط التشويه الاستعماري الذي طرأ عليها وشكلها على ما تبدو عليه اليوم.

يتجلّى اللامكان أيضاً، وفقاً لأوجيه، بالإعمار وبإعادة الإعمار وفقاً لرؤية المستعمِر وإيديولوجيته. يمكننا اعتبار أن إنشاءات التنقّل السريعة (الطرق السريعة، التقاطعات.. إلخ) أو حتى وسائل النقل نفسها التي أسّسها ونظّمها الاحتلال في فلسطين تمثل نماذج عما قصده أوجيه في تعريفه عن اللاأمكنة. إن الطرق السريعة التي أنشئت في فلسطين بهدف الاستيطان تقوم على الالتفاف حول المدن الفلسطينية بغية فصلها، وقضم أراضيها، وربط المستعمرات ببعضها، ما يعمّق من اللامكان وينزع عنه جوهره. إذا نظرنا إلى الموضوع عن كثب وتمحّصنا فيه، ندرك أن الشكل الذي تأخذه هذه الإنشاءات، والذي يحاكي المقوّمات «الحداثية»، يتماهى مع الغاية وراء وجود هذه الإنشاءات ذاتها. هي تبدو للوهلة الأولى أنها محايدة، حداثية، من شأنها تسهيل العبور والتنقل السريع، لكنها في ثناياها تظهر العكس. فقد تحوّلت إلى «مركز» المكان، والمسيطرة على مصيره. هذه الإنشاءات توحي بأنه لا طرق غيرها وبأنها منفصلة عن المدن والقرى وليست امتداداً أو جزءاً منها. لكن حين يغلق الاحتلال تلك الطرق ويقطعها على الفلسطينيين، مثلما يحدث في الضفة الغربية، يضطر أولئك لعبور طرق أخرى من داخل القرى نفسها التي لم يقضمها الاستيطان ولم يعبث بطبيعتها، يعود عندئذ المكان للفلسطيني، فيُحاط ببيوت تشبهه، ويعود إلى طرقٍ لها طبيعة قريبة منه، هي أكثر ارتباطاً به، تحيل التفاعل معها، وهي ليست محض حيزٍ للمرور. ومثلما يسيطر الاستعمار على المكان ويقوم بإسقاط تصوّراته على الحاضر من خلال بنائه إنشاءات ومبانيَ أقرب من المستقبل منها إلى طبيعة الحاضر، فهو يسعى أيضاً للاستحواذ على الماضي وضمّه له. على هذا الأساس، يستخدم الاحتلال أحجار البيوت الفلسطينية القديمة المهدّمة لبناء منشآت ومبانٍ حديثة ولو جاءت على شاكلة البيوت القديمة. هكذا، تتمظهر هويته بناءً على «الخلايا الأولية». يحاكي الاحتلال أصالة بيوت الفلسطينيين في عمارته التي ترتكز على «الحجر» بيد أنه، وبعيداً عن كونه قد اقتطع قطاعات شاسعة من الأرض بحثاً عن «الحجر»، لا يسرقه فحسب بل يسرق الماضي من خلال تبنيه لأصالة العمران التي ترتكز على البيوت الحجرية. يحقق المستعمِر تصوّره المتخيَّل عن أرض «عاد» إليها، ويبرّئ نفسه بأنه لم يستعمرها بل أعاد تشكيلها، وإعمارها عقب عودته إليها. فهو إذاً، لا يسرق الماضي والمستقبل فحسب، بل يسرق الحقيقة، وذلك من خلال سرقته للحاضر وسطوته المحكمة على الواقع برمّته.

يتبيّن لنا أن الحواجز ونقاط التفتيش المؤقّتة منها والدائمة، والقائمة في الحاضر هذا، تؤكد لنا ظاهرة اللامكان في فلسطين. حاجز قلنديا مثلاً واحد من التمثّلات الفظّة للامكان. إذا كان اللامكان عكس اليوتوبيا فإن الحاجز هو مثال صارخ على ما قد تكون عليه الديستوبيا. لقد بني الحاجز على أراضي قرية قلنديا التي كانت تحوي مطاراً بقي حتى أواخر القرن الماضي، ومن الممكن رؤية/تخيّل ذلك إلى يومنا هذا، إلا أن المارّ الذي ينتظره الحاجز العسكري سيتغاضى عن حقيقة قلنديا وما كانت عليه حالها لأن ظرفه الآني يبعده عنها: سينشغل بعبوره، سيبرز العقد (البطاقة الشخصية/التصريح) لكي يستطيع اجتياز الحاجز والمرور.

يقول أوجيه إن إمكانية اللامكان ليست استثناءً، أما العودة إلى المكان فهي ملاذ الإنسان الذي يرتاد اللاأمكنة. أي إن إمكانية العودة إلى المكان أيضاً غير غائبة عن اللامكان. فإن كانت المخيّلة تستحوذ على المكان بشكله المستقبلي كما يتم تصوّره، فإن المكان يُستعاد من خلال أولئك المطروحين على الأرض بأجسادهم المنكوبة. إن اللاأمكنة في فلسطين بأشكالها الأكثر فجاجة، كالمستعمرات والطرق الاستيطانية تُستعاد وترجع إلى أصالتها وحقيقتها، وتبث شعور الألفة لمواطنيها حينما تتحوّل إلى حيز يشغره الفعل المقاوم. عندما تعود الأرض إلى إطار الاشتباك المشتعل، يعود مشهدها الطبيعي، ومن ثم فإنها تعيد الهوية الحقيقية إلى مواطنها الفلسطيني.