يضع مهارته الحرَفيّة في خدمة قلقه النفسي والميتافيزقي والثقافي، فيعمل على تقطيع اللقطة وتطعيمها وترصيعهاولعلّ الرابط الأساسي في هذا المسار الصاخب والمتحوّل باستمرار، هو علاقة الفنّان بالزمن. الزمن طريقنا لوعي المكان ـــ حسب جاك دريدا ـــ والشرخ الذي يعيق إمكانيّة تكوّن الهويّة الذاتيّة. في هذا التفكك الدائم، والتحوّل الدائم، لا خيار أمامنا كي ننوجد، إلا أن نقبض على الراهن المستحيل، وندرجه في سياقه الزمني بين ماض طاغ ومستقبل مقلق. تلك علاقة الروّاس بلوحته، بسيرورتها ومراحل تطوّرها ونموّها. يراجع ذاته باستمرار، عينه على كل تفصيل في عالمه الفنّي منذ السبعينيات، وكل منجز بصري، وكل إحالة أو مرجع: فهو لم يتنكّر للماضي، ولم يتخطاه، بل يحمله معه، يستعيده باستمرار، يسائله، يحوّله، ويعيد إنتاجه وقوله بأشكال ولغات وقوالب جديدة. هذا هو العمود الفقري لمسيرةٍ تبقى على حدة في المحترف اللبناني. هو المتربص القلق على هامش العالم (أي في قلبه)، المنقب في تاريخ الفن والحضارة وحدائق اللاوعي، يمارس «لعبة الأزمنة» هوايته المفضّلة، يوجّه لنا دعوة ريمبالديّة مفتوحة إلى السفر (نسبة إلى الشاعر آرتور رامبو)، يروي الحكاية ذاتها بعناصر مختلفة: المرأة والحريّة، والفرد في مواجهة المؤسسة، الرغبة والمكان الأوّل، الجسد والبيت، العمارات والخرائط، الخوف والانعتاق، الحرب والاستبداد، العلاقة التفاعليّة بين العناصر كما بين الثقافات، العناق الصعب والأنوثة المنتصرة. كل أولئك النسوة من هيلانة الطروادية إلى لارا كروفت، ومن فينوس ميلو إلى أونشو كانو. شخصيات المانغا والمحاربات الأمازونيات، ربّات الحضارات القديمة، أو بطلات الأساطير والقصص الشعبي والذاكرة الجماعيّة.

تنقّل محمد الروّاس من السطح الأملس إلى السطح النافر، من البعدين إلى المجسمات والنتوءات التي تخلق عمقاً وتفتح شرخاً في اللوحة، وصولاً إلى البعد الثالث الذي يقتضي الخروج من الإطار. ضاقت اللوحة بشخوصها وعماراتها الميكانيكيّة، فأفلتت المجسمات من عقالها وتجسدت في الفضاء الثلاثي الأبعاد، بالخشب والمعدن، بالبلاستيك والمواد الصمغيّة وخامات أخرى. وها هي «المنحوتات الغرائبيّة» التي طالما تعاملنا معها بصفتها امتداداً للوحة محمد الروّاس، تعود فتدخل تلك اللوحة، كأحد عناصرها المنجزة، كما نرى في هذا المعرض. في مراحل سابقة، اعتمد الفنّان منطق الكولاج في أعماله الليتوغرافية وبعض لوحاته السابقة، القائمة على عمليّة «قص ولصق» وتجميع لعناصر بصرية مختلفة، من صور فوتوغرافيّة ومراحل الحركة وتخطيطات وتصاميم وقصاصات وأشكال هندسيّة… وجعلها تتقاطع، تتجاور، تتخاطب، تتواجه، تتكامل. بدأ في مكان غير بعيد عن المدرسة «المستقبليّة»، لينتقل إلى «بنيائيّة» تشتغل على عمق المشهد، طبقاته ومستوياته، وتُراكِم الشخصيات والحكايات والعصور والعناصر المشهديّة من ديكور وأكسسوارات وأثاث وملابس… حتى تضيق بها اللوحة.

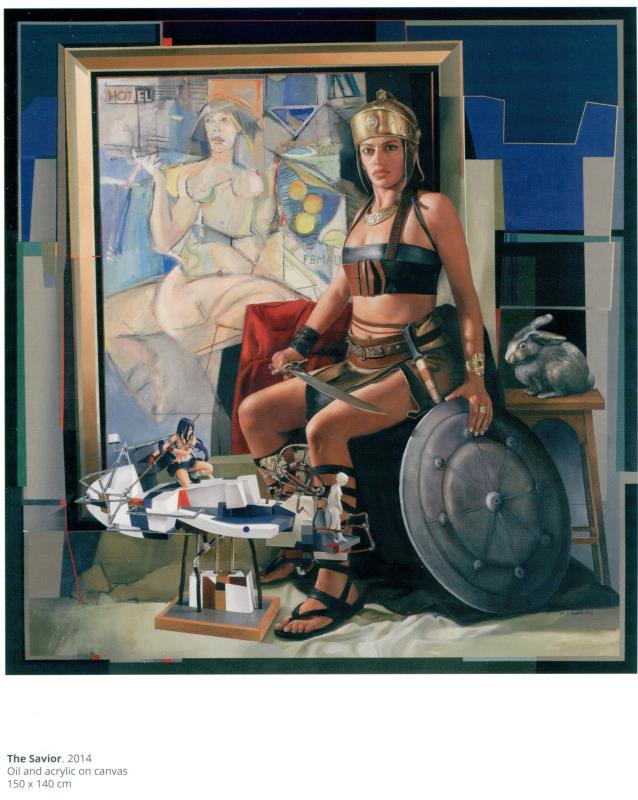

يضع الفنّان مهارته الحرَفيّة في خدمة قلقه النفسي والميتافيزقي والثقافي، فيعمل على تقطيع اللقطة وتطعيمها وترصيعها. خطابه الفكري لا ينفصل عن السؤال الأسلوبي الكامن في كل عمل، والنزعة المتجددة إلى تجاوز الحدود التي تحرّك التجربة برمّتها. وأعمال مرحلته الأخيرة هي ثمرة هذا التطوّر المنطقي للرؤيا والأسلوب. مع مفاهيم كالامتلاء الدرامي والتراكم البصري والازدحام السينوغرافي، ندخل في صلب تلك الأعمال التي يضمّ المعرض الحالي أهم نماذجها (زيت وأكريليك على كانفاس، أو خشب). لقد بلغ محمد الروّاس هنا ذروة مراجعة الذات، أو المواجهة مع الذات. فجمع كل قصصه، نسائه، حيواته، وعوالمه في لوحة واحدة. تقنيته الدراميّة الأثيرة منذ سنوات طويلة، أي الفنّ داخل الفن، واللوحة داخل اللوحة، تصل هنا إلى أقصى احتمالاتها… إنّها لعبة المستويات ـــ أو «التقعير» mise en abyme ـــ التي تترك للحكاية الصغيرة، في قلب الحكاية الأكبر، أن تشحن ديناميّة الخطاب، وتسلّط أضواء إضافيّة على المعنى. في عمق «المسرح»، أعاد رسم زيتيّاته الأولى التي تعود إلى أواسط السبعينيات، وفي المقدّمة «وضع» (نقصد: أعاد رسم) مجسّماته الهاربة من قصص الخرافة العلميّة، أو منحوتات صديقة، أو تفصيل من لوحة قديمة له (المرأة العارية المستلقية، وهي بحد ذاتها محاورة مع فنّانين سابقين مثل مارسيل دوشان). وبين المقدمة والعمق، هناك بطلة الأسطورة التي تروي الحكاية على طريقتها، استعارها (كعادته) من «ذاكرة العين»، من أرشيف الفن التشكيلي والبصري، وأجلسها وسط ركام من الديكورات وقطع الأثاث والأكسسوارات. وأخيراً هناك موديلات معاصرة من محترفه، شابات بملابس معاصرة و«بوزات» (وضعيّات) فوتوغرافيّة، يشاركن في المشهد، بل يلعبن فيه الدور المحوري. اللوحة الجديدة، غالباً، من بطولتهنّ. نحن أمام تجسيد لعمليّة تكثيف الأزمنة للإحاطة بالمكان، ووضع الحاضر في سياقه. إنّها نظرية المونتاج المتوازي العزيزة على قلب السينمائي السوفياتي سيرغاي آيزنشتاين، إذ تخلق من عنصرين متباعدين «علاقة تجاذب» يتوالد منها المعنى الجديد.

كذا في لوحة «مساعِدة سيرسيه»، لم تعد الإلهة الإغريقيّة هي الأساس، بل الموديل، معاصرتنا. تساعد هذه الأخيرة «سيرسيه»، الملكة الساحرة، سيّدة الغواية الآتية من الأسطورة الإغريقية (وقد استعارها الفنّان من لوحة البريطاني جون ويليام واترهاوس (1849-1917)، تساعدها في تحضير شرابها السحري الذي يمسخ الرجال خنازير. وفي الخلفيّة لوحته «أزواج» (1975)، وأبعد منها في العمق يوليس لحظة وصوله إلى المكان على خلفيّة الجزيرة المتوسطية ومينائها. نحتاج هنا إلى «أوديسا» هوميروس لنعرف أنّ سيرسيه ستفشل في تحويل البطل الإغريقي الأشهر إلى خنزير (قبل أن تستسلم لحبّه)، لأن هيرمس رسول الآلهة، حصّنه ضدّ مفاعيلها السحريّة. وعلى يسار المشهد، أعاد الروّاس رسم أحد مجسّماته الميكانيكيّة، تتصدّرها دمية من «نسائه» في وضعيّة سادو ــ مازوشيّة. عالم يبدو للوافد الجديد مبهماً وصعب التأويل، يبهرنا ويحرّضنا على الحنين والتهويم والفانتازيا. في الحقيقة، لا بد من رحلة بحث واستقصاء معرفيّة وتفكيك للعناصر. هذا شرط للتفاعل مع الرؤيا. الحكاية بدأت قبل اللوحة، وستستمرّ بعدها. أهلاً بكم في المتاهة.

لوحة قائمة على التناصّ والمثاقفة ومحاورة المدارس الجمالية والفكرية، تستند إلى كلاسيكيّة صارمة، غير معلنة

في معرضه الجديد «تمجيد المرأة»، محمّد الروّاس ليس بعيداً عن «ذئب السهوب»، بطل هيرمان هيسه. خلال رحلته لإعادة اكتشاف العالم الخارجي، تقوده مرشدته الغامضة إلى ذلك «المسرح السحري». هاري هالر يعبر المرآة إلى أزمنة سابقة، يعدّل أفعالاً قديمة لم يتقنها في الماضي، يلتقي غوته ويتحاور مع موزار. بدوره، يوغل الروّاس في اللاوعي الفردي والجماعي والثقافي. يدخل إلى مسرح اللاوعي، حيث يعيش ـــ بالإذن من ستيفن سبيلبرغ ـــ لقاءات (نسائيّة) من النوع الثالث مع شخصيات الواقع والفنّ والأسطورة. يعيد صِلاته بذاكرة قلقة، مضطربة، يفكّك عناصرها بصبر، وبهوس في التفاصيل الواقعيّة. يُنزِل الربات عن مرتباتها، كأنما يدعوها إلى رقصة وثنية غامضة. يقوده الجسد الأنثوي في شتّى أحواله واحتمالاته، في محاولة لصياغة موقف أخلاقي فلسفي راديكالي من العالم. يحوّر الخطاب الرمزي، ويختطف الرموز والمراجع والأدوات والمفاتيح المعرفيّة إلى كوكبه المتمرّد الماجن. نحن في قلب جدليّة الموضوعي والذاتي، الهادئ والصاخب، المهادن والاستفزازي، البناء والهدم. الفنان منحاز في حياده الظاهري، يصرخ بصمت ويهدّم اللوحة وهو يبنيها. السينوغرافيا المرتّبة والمنظّمة، تنضح بفوضى الحواس والتداعيات والمشاعر. خلف برود المشهد، يعيد الروّاس النظر بالعالم، للمرّة الألف ربّما، يراجع نفسه ويراجع الماضي القريب والبعيد، في الفن، وعبر الفن، ومن خلاله.

لوحة محمد الروّاس لوحة صادمة، تقول أحوال الجسد الأنثوي وتحولاته ومخاضاته. لوحة الروّاس لوحة سياسيّة، تنظر بريبة نقديّة إلى العصر، وتمجّد المرأة، وتحثّ على التمرّد والقطيعة. وتحرّض على الرغبة. لوحة الروّاس درس في تاريخ الفن، تسائل الهويّة الثقافيّة. لكن، على الرغم من لوحته الصادمة، لا يترك لنا أن نتهمه بالاستفزاز، بسبب كل هذا الامتلاء والسكون الظاهري، وتلك الرقّة في النظر الى الجمال الأنثوي، والهوس بتفاصيل الأشياء والأكسسوارات والأدوات والآليّات. هو الذي لا يرفع شعاراً، ولا يلقّن درساً، ولا يلقي خطاباً، يقدّم لنا لوحة سياسيّة بامتياز، تشكك في الثوابت، تجاهر بالرغبة، تسخر من النظام والظلاميّة، وتُقصي الذكورة المستبدة… في لوحته، بحسيتها، وشبقيتها، وسخريتها وإحالاتها المعرفيّة، يمكن أن نجد جمهوريّتنا الفاضلة.

معرض «تمجيد المرأة» في «غاليري أجيال»، يشهد على بلوغ محمد الروّاس أنضج مراحل أسلوبه في المراكمة والتأليف الجدلي بين العناصر والأزمنة والحكايات، بين الأساطير القديمة و«ميثولوجيات» الأزمنة الحديثة بالمعنى الذي أراده رولان بارت. لعلّه معرض المواجهة مع الذات بامتياز. مواجهة أسلوبيّة، وأوتوبيوغرافيّة، تنتصر لـ«الراهن المستحيل»، الراهن الشائك والمعقّد، والـ«ما بعد حداثي»، إذا شئنا أن نقف عند تصنيف مي غضوب التي لم يتسنّ لها للأسف أن ترى منحوتات الروّاس ومجسّماته الهندسيّة من معدن وصمغ الراتنج وبلاستيك وخشب. وهذه المجسّمات حاضرة هنا، في المعرض، بصفتيها: المستقلّة، أو التابعة كجزء من اللوحة الشاملة التي يعرضها علينا الفنّان…

يبقى سؤال: ممَّ يخاف محمد الروّاس في النهاية؟ من المشاعر الزائدة، وتروما الحنين؟ من الوقت الهارب؟ من الجهل والنسيان؟ من قسوة العالم التي تدفعه إلى الاحتماء في عزلة اللوحة؟ لماذا يخالجنا الشعور أحياناً، أنّ الفنّان يمازحنا ويسخر، وكالطفل يعبث بأشياء الذاكرة، وأشياء العالم؟ أنّه يحتال على التراجيديا بالضحك بالخفة والخصوبة والمعرفة والخيال والفانتازيا.

كتب هذا النص لكاتالوغ معرض «تمجيد المرأة» الذي تستضيفه «غاليري أجيال» في بيروت، حتّى 28 أيار (مايو) ـــ للاستعلام: 01/345213