إلى حدّ ما، تشبه الأزمة المصرفية في لبنان، وهي جزء من أزمة مالية - نقدية - اقتصاديّة، الأزمات المصرفيّة التي أصابت دول أميركا اللاتينيّة. في تلك الدول، كما في لبنان، كان القطاع المصرفي متجذّراً في الدولة، وأصوله مدولرة، في ظلّ دولة ليست قادرة على استعمال أدوات التدخّل.

بحسب كتاب هشام صفي الدين «دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي»، فإن بداية القطاع المصرفي وانطلاقته تعود إلى العشرينيات. ومن سماته الأساسية أن أصوله مدولرة إلى حد كبير، إذ إنه عشيّة إقفال المصارف في 17 تشرين الأوّل من عام 2019، شكّلت الودائع المقوّمة بالدولار في المصارف اللبنانية نحو 73% من القطاع المالي. والدولة اللبنانية لم تستعمل الأدوات الكافية للقيام بآليات التدخّل الإنقاذيّة. هذه الظروف كلها تنطبق على مجموعة من الأزمات المصرفية اللاتينيّة التي درسها دافيد هولشر ومارك كوينتن في ورقة بحثية بعنوان «إدارة الأزمات المصرفيّة» استخلصت الطرق الأمثل للتعامل مع أزمات المصارف من بدايتها حتى نهايتها.

احتواء الأزمة

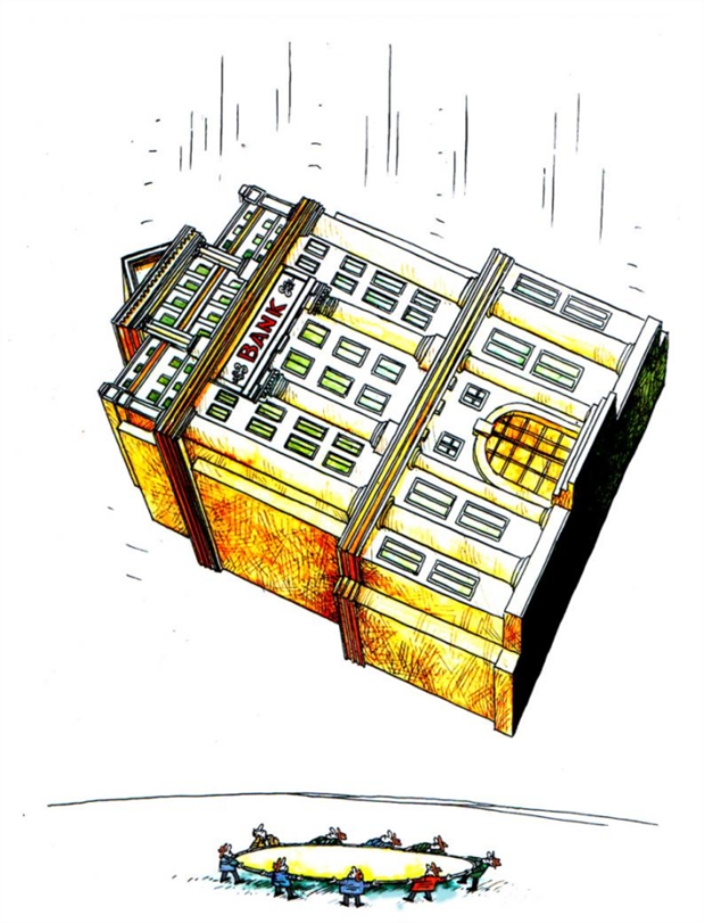

من أهم الأمور المطلوبة خلال الأزمات، أن تقوم الجهات المسؤولة بإجراءات سريعة للتخفيف من حدّة الأزمة واحتوائها. وهو ما لم يحصل في لبنان. أولى الخطوات بعد حدوث أي أزمة مصرفيّة هي المسارعة إلى محاولة السيطرة على التبعات المباشرة، بهدف منع حصول هجمة مودعين على المصارف لسحب ودائعهم. هجمة كهذه تسبّب بوقوع أي مصرف في العالم في أزمة سيولة، مهما كان وضعه صحياً. إذ إن المصارف توظّف الأموال التي تجمعها من المودعين في استثمارات مختلفة مثل القروض والأدوات المالية وسواها من عمليات التوظيف المتاحة لها من الهيئات الناظمة. فإذا أقبل المودعون بشكل جماعي وعشوائي لسحب ودائعهم، بسبب القلق من الأزمة المصرفية، لا يملك أي مصرف السيولة الكافية لتلبية الطلب على سحب كل الودائع بشكل فوري. لذا، من المهم في بداية أي أزمة أن تضمن الجهات المسؤولة، سواء كانت الحكومة أو الجهة الرقابيّة المعنية بالرقابة على المصارف، عدم حدوث حالة فوضى وتزاحم على المصارف.

بحسب هولشر وكوينتن، يمكن منع هذا الأمر من خلال طريقتين فقط هما:

- الطريقة الأولى: أن تقوم الدولة بتأمين السيولة اللازمة للمصارف لتلبية الطلب الأوّلي على الودائع، الذي ينتج من حالة الذعر والقلق من وجود أزمة. بهذه الطريقة، تكون الدولة قد قدّمت ضمانات فعليّة للمودعين بأن ودائعهم في وضع سليم وأمين. فمثل هذا التدخل يهدّئ من حالة الهلع، ويعطي الجهات المسؤولة الوقت الكافي للتصرّف ووضع إطار عمل لمواجهة الأزمة المصرفيّة. ومن الطبيعي أن لا تقوم الدولة بإعطاء هذه السيولة للمصارف المتعثّرة (Insolvent). هنا من المهم التفريق بين المصارف الفاقدة للسيولة (أي التي لا تقدر على تأمين الالتزامات قريبة الأجل) وبين المصارف المتعثّرة (التي لا قدرة لها على تأمين الالتزامات القصيرة الأجل ومتوسطة الأجل). فتغطية السيولة، كما يقول هولشر وكوينتن، لا يجب أن تعطى للمصارف المتعثّرة. هذه الطريقة تحتاج إلى قدرات ماليّة كبيرة تستطيع أن تؤمنها الدّولة، وهو أمر لم يكن متاحاً لدى الدّول اللاتينيّة خلال أزماتها. أما في لبنان، فالسيولة جرى استعمالها بواسطة القرار السياسي من أجل الاستمرار في إنكار الأزمة. بمعنى آخر، لم يكن لدى صانعي القرار في لبنان سوى خيار تبديد السيولة المحدودة للحفاظ على استمرارية وجودهم كنخب حاكمة.

من دون سياسات اقتصادية لإعادة الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي لا يمكن لعمليّة إعادة هيكلة المصارف أن تكون ناجحة

- الطريقة الثانية: إعطاء ضمانات مؤقتة على الودائع (Blanket Guarantee). بمعنى أن تقوم الدولة بالإعلان أنها ستضمن الودائع تحت سقف معيّن. وبهذه الطريقة تخفّف من قلق فئة كبيرة من المودعين، علماً بأن عدد المودعين الذين يملكون ودائع صغيرة هو الأكبر بين عموم المودعين، والحدّ من قلق هؤلاء يسهم في تفادي أي تزاحم على سحب الودائع. إلا أن هذا الأمر لم يحدث في لبنان لا في بداية الأزمة المصرفيّة اللبنانية ولا خلالها، إلا في الخطط الحكوميّة التي لم يُقرّ أي منها حتى اليوم، وهو ما أسهم في تهافت المودعين على المصارف لسحب ودائعهم. فتسبّب هذا الأمر في وضع جميع المصارف في مأزق، حتى تلك التي كانت قادرة على الاستمرار (إذا وُجدت).

إعادة الهيكلة

وفي إطار مثل هذا التدخل، تبدأ بعد احتواء الأزمة عملية إعادة الهيكلة. وهذه العمليّة مهمّة لإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي، بهدف إعادة الثقة إليه. ويقول الباحثان هولشر وكوينتن، أن البداية تكون بعد تصنيف المصارف إلى:

1) مصارف مطابقة للمعايير ووضعها جيّد.

2) مصارف متعسّرة غير قابلة للاستمرار.

3) مصارف قابلة للاستمرار لكنها تحتاج إلى إعادة رسملة.

هذه العملية توكل إلى الجهة المخوّلة القيام بتسوية الأوضاع المصرفيّة. هناك العديد من الدراسات حول العلاقة بين خصائص هذه الجهة وكفاءتها وقدرتها على التدخّل الفعّال في عمليات إعادة الهيكلة المصرفيّة. يقول مارلون رولينز ولويزا زانفورلن، في دراسة بعنوان «حلول الانهيارات المصرفيّة والمؤسسات المعنية: هل هناك رابط؟ بعض الأدلة التجريبية»: كلما كانت هذه الجهة مستقلّة في قرارها، كان عزمها على التدخّل أكبر.

عملياً، يضمن القانون في لبنان استقلالية السلطة النقدية، أي مصرف لبنان المسؤول عن مراقبة عمل المصارف، فحاكم المصرف محصّن بالقانون، ولا يمكن التدخّل في عمله من قبل الحكومة، وإقالته غير ممكنة إلا في حالات استثنائية قليلة جداً. لكن اللافت أن مصرف لبنان لم يتدخّل بشكل فعّال أو حاسم في تسوية أوضاع المصارف. فرغم الاستقلاليّة الشكليّة التي يملكها، كان تداخل المصالح بينه وبين معظم أفرقاء السلطة السياسية، وبين المصارف، عاملاً حاسماً في أن يكون قرار التدخّل لمصلحة استمرار عمل المصارف بمعزل عن قدرتها على الاستمرار أو مطابقتها للمعايير، وبمعزل عن الصالح العام. فتصنيف المصارف بحسب قدراتها على الاستمرار، لم يتم حتى من قبل الجهة المسؤولة عن مراقبة الأعمال المصرفية. ويقول الباحثان رولينز وزانفورلن أنه لتكون أعمال هذه الجهة فعّالة يجب أن تكون أولوياتها هي تطبيق المصلحة الاقتصاديّة العامّة، وهي لم تكن أولوية مصرف لبنان خلال الأزمة، وإلا لما كانت الاستراتيجيّة لديها عبارة عن طباعة الأموال وضخّها للمصارف لإبقائها على قيد الحياة، بصرف النظر عن إدخال الاقتصاد اللبناني في حالة تضخّم كارثية.

بحسب هولشر وكوينتن، فإنه بعد تصنيف المصارف، تقرّر الجهة المسؤولة عن تسوية الأوضاع ما ستفعله بالمصارف غير القادرة على الاستمرار، سواء عبر وضع يد الدولة عليها وعلى أصولها، أو إعلان إفلاسها والتصرّف بأصولها ووضع آلية للتعامل مع مودعيها وتصفيتها. أما المصارف القابلة للاستمرار، لكنها تحتاج إلى إعادة رسملة، فيقع على عاتق الجهة المسؤولة عن تسوية أوضاع المصارف، وضع آلية لتحديد المبالغ اللازمة لإعادة الرسملة. وعلى هذه الجهة إلزام المصارف المعنيّة بجدول زمني لتطبيق هذه العمليّة.

في الواقع، كان لافتاً أن مصرف لبنان أصدر قراراً بإعادة رسملة المصارف كلها بالنسبة نفسها من دون دراسة جدوى العمليّة على كلّ مصرف على حدة. وهو أصلاً لم يكن صارماً في تطبيق قراره، ما أتاح للمصارف الاستمرار في العمل رغم أنها لم تُثبت أن وضعها سليم. بالنسبة للمصارف القابلة للاستمرار من إعادة رسملة، كان يفترض على الجهة المسؤولة، أي مصرف لبنان، أن تحدّد الإجراءات التي يجب على الدولة اتّخاذها لحمايتها عبر تشريعات وقرارات حكوميّة، مثل تطبيق الكابيتال كونترول وقوانين تأمين الودائع وغيرها.

لكن من دون سياسات اقتصادية لإعادة الاستقرار، سواء على الصعيد النقدي أو المالي أو الاقتصادي، لا يمكن لعمليّة إعادة هيكلة المصارف أن تكون ناجحة. فمن دون سياسات تهدف إلى استقرار سعر العملة، على سبيل المثال، لا يمكن إعادة العمل بالقطاع المصرفي. لأن التقلّبات الكبيرة في سعر العملة هي عامل يزعزع ثقة الفاعلين في السوق بالقطاع المصرفي. إذ يعتبر هؤلاء أنهم فقدوا القدرة على التعامل بأموالهم في المصارف لعدم قدرتهم على الوصول إليها لتحويلها إلى عملات أجنبية بهدف حفظ قيمتها. وبالتالي فإن استخدام المصارف كوسيط للقيام بالعمليات الاقتصاديّة يعرّضهم لمخاطر فقدان قيمة أموالهم. كما أن الاقتصاد غير السليم، الذي عمّ الأسواق، لا يتناسب مع الطموح بدخول رؤوس أموال إلى البلد مع أن ذلك أمر أساسي لعودة عمل المصارف إلى حالتها الطبيعيّة.

وقت ضائع

من السهولة الاستنتاج بأن الأزمة اللبنانية مستمرّة، لأنها لم تُجابَه بأية إجراءات سريعة لاحتوائها، وهو ما أدّى إلى تضاعف انعكاساتها على كل المصارف بشكل شامل. والأمر لم يكن محصوراً بالإجراءات الفوريّة، بل امتدّ إلى الإجراءات الأساسيّة لتسوية أوضاع القطاع المصرفي. فلم يكن هناك أي تحديد للخسائر يقوم من خلاله مصرف لبنان بتقييم أوضاع كل مصرف، بل تم التعامل مع القطاع كلّه بطريقة واحدة، على مدى سنتين ونصف السنة من بداية الأزمة بشكلها الحادّ. وكان هذا التعامل قائماً على أساس «ربح الوقت» بانتظار إنقاذ خارجي، لم يأت. علماً بأن هذا ما اعتاد عليه القطاع المصرفي اللبناني، ومعه القائمون على الدولة، في كل مرّة وصل فيها إلى حافّة الهاوية. لكن هذه المرّة اختلف الأمر ولم يكن هناك قرار خارجي بالإنقاذ، لكن المشكلة الأكبر كانت أنه لم يكن هناك قرار داخلي أيضاً. فتحوّل السعي إلى «ربح الوقت» إلى إضاعة أكثر من سنتين على الاقتصاد اللبناني، ارتفعت خلالهما الخسائر الكليّة بشكل حادّ، وتكبّد الشعب اللبناني خسائر كان يجب أن تقع على أصحاب المصارف، الذين تتداخل مصالحهم مع مصلحة أهل السلطة السياسيّة والقائمين على مصرف لبنان.