المشهد الحالي يمكن اختصاره ببضع عبارات؛ أنفقنا في سنوات الأزمة أكثر من 20 مليار دولار من سيولة مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، وما بقي لدينا هو القليل القليل. البنية المؤسّسية للدولة تتفكّك تدريجاً على وقع مفاعيل الانحدار المتواصل. لم يعد لدينا جهاز مصرفي قادر على المساهمة في النهوض الاقتصادي. السياسات الحكومية الرديئة المتدنية الفاعلية أصلاً، أصبحت أكثر رداءة وأقلّ فاعلية مما كانت عليه. صار الموت يحصل في المنازل لا على أبواب المستشفيات. لا تجد القوى العاملة أي مفرّ لها سوى الفقر أو الهجرة.

لكن لم ينته الأمر بعد. فهناك استحقاقات داهمة. بعضها سياسي كانتخاب رئيس للجمهورية يليه تشكيل حكومة، وبعضها ذو طابع سياسي - نقدي كانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل في ظل فراغ رئاسي وحكومي، وانقسام سياسي حادّ حتى بين الحلفاء. ثم هناك استحقاقات كامنة، مثل حملة سندات اليوروبوندز الأجانب الذين سكتوا منذ توقف لبنان عن السداد، وإن كان ثمة الكثير من التساؤلات حول هذا السكوت واحتمال انفجاره بخطوة سلبية جداً في يوم ما.

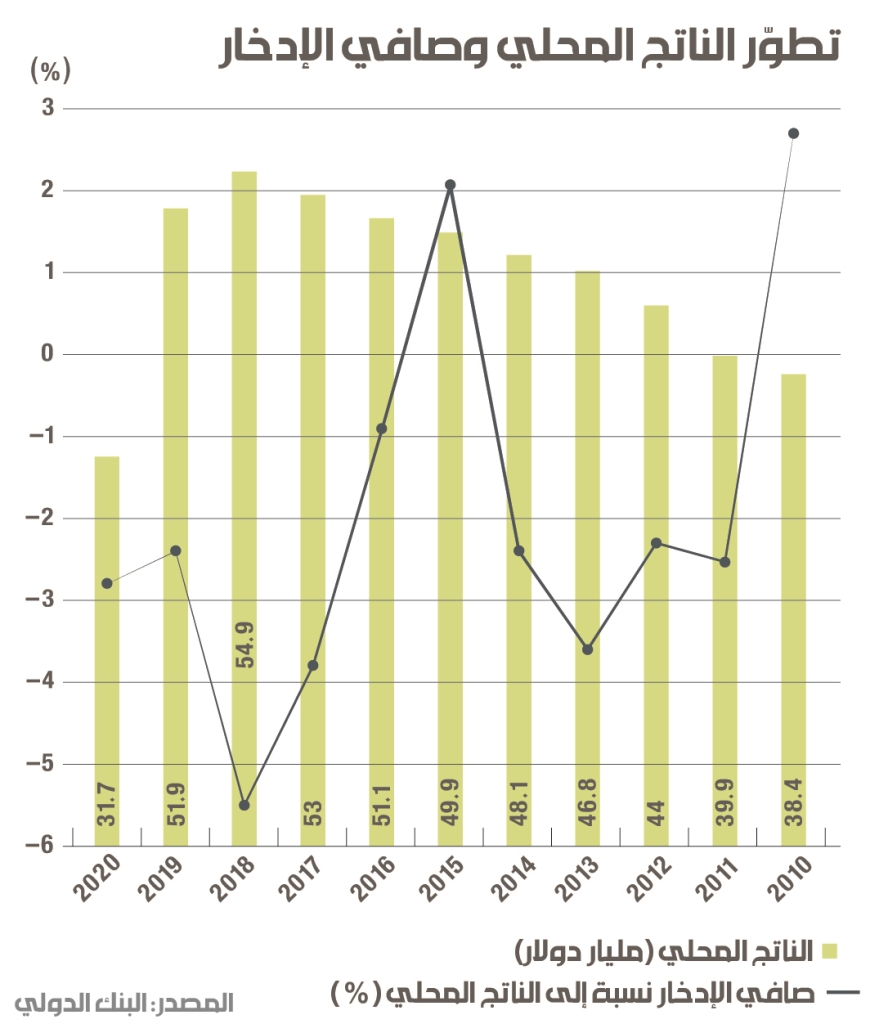

37 مليار دولار

هو حجم المدخرات السلبية في لبنان منذ عام 2010 حتى اليوم

على وقع هذه الاستحقاقات، لا تنطوي الأيام المقبلة على تفاؤل يمكن البناء عليه. فإدارة الأزمة بشكلها الحالي أخذت مساراً يصعب التراجع عنه أو تحويله نحو مسار آخر. وهو مسار الرداءة بكل أشكالها، والتي تسعى قوى السلطة إلى تنظيمها. وهذا التنظيم أخذ شكلاً واضحاً في ظل عدم تجدّد الموارد، وانكفاء السياسة المالية عن ممارسة أي دور فعلي في إدارة الأزمة المتروكة حصراً على عاتق السياسة النقدية شبه المعطّلة: التقنين. بهذا المعنى، جرى تقنين استيراد الدواء وهو أمر مستمرّ حتى اليوم. وأوقف إنتاج الكهرباء المنتجة في معامل «كهرباء لبنان» فيما فُرض التقنين على مولدات الأحياء. وأجبرت الأجور على تجرّع خسائر التضخّم وانهيار سعر الصرف، على أن التعويض الزهيد المتاح للعاملين في القطاع العام، حُصر في الإجراءات النقدية أو بجهات خارجية. ذوبان التمويل العام والخاص الذي كان مخصّصاً للقطاع الصحي إلى حدود قريبة من الصفر، ما منع الطبابة والاستشفاء عن الكثيرين...

التقنين كان ظاهراً في كل ما يتعلق بالتمويل العام. حتى في دعم استيراد السلع الغذائية والأساسية. فالخزينة شبه مفلسة، إذ إن مجموع الإيرادات لا يتجاوز نصف مليار دولار بأسعار اليوم، وهي لا تمثّل مع الهبات أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2022، علماً أن النفقات لا تمثّل أكثر من 5.5% من الناتج (في عام 2018 ساهمت الدولة في ثلث الناتج المحلي الإجمالي). لذا، حتى لو كانت هناك رغبة من السياسة المالية بالتدخّل في الأزمة، فإنه لا موارد لديها من أجل ذلك، بل لا تزال تملك القدرة على اتخاذ القرار، وهي قدرة مشتّتة بفعل المصالح الضيّقة للجماعات والانقسام السياسي الحادّ المتزامن مع التبعية الخارجية. في هذا السياق، يبدو أن قوى السلطة «تستمتع» بترك القرار على عاتق مصرف لبنان. فالحاكم رياض سلامة، الذي تدور حوله الكثير من شبهات الاختلاس والسرقة، كان يدرك تماماً أن هذه القوى جاهلة في إدارة آليات الإنفاق والتوزيع. لذا، هو يزعم بأنه في مجال إدارة الأزمة، أسّس نظاماً تمويلياً يمكنه أن يعمل بكفاءة على المدى المتوسط ويغني عن كل هذا النقاش في توزيع الخسائر ومبادئ التصحيح. وهذا النظام يقوم على إدارة ما تبقّى من موارد بالتقنين. فهو يستعمل الموارد المتدفقة من الخارج لإعادة تدويرها في العمليات اليومية، سواء أتت عبر تحويلات المغتربين أو عبر التمويل الخارجي ذي الطابع السياسي والأممي والحزبي والمدني، أو عبر بعض الموجودات لدى مصرف لبنان. لا داعيَ للتذكير بأن الاستثمارات بكل أشكالها وأهدافها الريعية والإنتاجية، لا تأتي إلى بيئة كهذه، إنما ما تعزّز في سياق هذا «التنظيم» هو استحواذ الجهات الخارجية على حصّة واسعة من قنوات التوزيع المحلية، وهو ما يعني مزيداً من التفكّك المؤسّساتي والاجتماعي.

ما تعزّز في سياق تنظيم الرداءة هو استحواذ الجهات الخارجية على حصّة واسعة من قنوات التوزيع المحلية

كان إنشاء نظام كهذا، مجرّد حلم بالنسبة إلى أركان السلطة. نيابة عنها أقامه رياض سلامة. فكل الزيادات التي أُقرّت من خارج أساس الراتب تحت مسمّيات مختلفة مثل بدل الإنتاجية وليترات البنزين وسواهما، لا تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه الراتب سابقاً. لكن رياض سلامة جعل هذه الرواتب «مقبولة» لأنه يدفعها عبر منصّة «صيرفة» بالدولار، بدلاً من أن تقوم السلطة بزيادة الرواتب بشكل يغطّي مستويات الانهيار في القوّة الشرائية، ويلبّي أكلاف المعيشة. واستجابة السلطة بالنسبة إلى أجور القطاع الخاص تكاد لا تُذكر، إذ إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 2.6 مليون ليرة رغم أن غالبية الشركات لم تعد تدفع أقلّ من 10 ملايين ليرة شهرياً. لكنّ الشركات التجارية تحصل على حصّتها من التمويل عبر «صيرفة» وبطريقة التقنين أيضاً. الشركات الكبرى، أو كبار المحتكرين يحصلون على تمويل أكبر، بينما تتدرّج حصّة الصغار من الفتات إلى لا شيء.

وعبر هذه الآلية التنظيمية، تتم أيضاً إعادة توزيع الثروة بالشكل الذي كانت عليه في السنوات الماضية؛ أي أن الأكثر ثراء في المجتمع ينالون حصّة أكبر من الثروة. فمن لديه الإمكانية لتنفيذ عمليات بيع الليرات لمصرف لبنان عبر منصّة «صيرفة» والتعميم 161، سيتاح له تحقيق أرباح خيالية. وهذه الآلية تفيد الكثيرين من أزلام قوى السلطة وأبواقهم الإعلامية، وتفيد التجّار وأصحاب المصارف وكبار المديرين فيها. الباقون يحصلون على الفتات، كما كان الحال دائماً.

المفارقة في نظام إدارة الأزمة، أن رياض سلامة المعني مباشرة بـ«سلامة القطاع المصرفي» كما ينصّ قانون النقد والتسليف، ليس مهتماً بانهيار القطاع. بل يترك السوق مشبعة بمصارف «زومبي» لا طائل منها في تمويل الاقتصاد من خلال دورها الأساسي كمؤسّسات وساطة مالية. فهذه المصارف، تمارس الآن دور المدين الذي لا يمكنه سداد ديونه ولم يجبره أحد على تصفية أصوله لسداد ولو قسم من الدين، وهي تقوم بأعمال صرافة محصورة بحاجات المصرف المركزي لامتصاص الدولارات من السوق وإعادة ضخّها.

إذاً، استدامة الرداءة التي يفترض أنها ليست خياراً، أصبحت أمراً واقعاً، وهي على موعد مع استحقاقاتها الأولى. قد تكفي عبارة «تنظيم الرداءة» الرديفة لـ«أوهام تملأ الفراغ»، لتوصيف عجز السلطة عن إدارة الأزمة، لكن النقاش يتمحور الآن حول أثر الاستحقاقات المقبلة على تماسك «نظام الرداءة»: فهل لدى قوى السلطة استعداد لدفع ثمن استمرار نظام رديء كهذا، علماً أنها ليست قادرة على إنتاج نظام بديل؟

حالياً، الخيارات المتاحة تقتصر على ثلاثة:

- الأول، هو اتخاذ قرار بالتحوّل إلى مسار النهوض، وهذا قرار سياسي لم يعد بالإمكان القيام به من دون العلاقة المَقيتة مع صندوق النقد الدولي بما يمثّل من قيم سياسية واقتصادية سيئة ستفرض شروطاً للتأكّد من تبعيتنا المباشرة (أبرز مثال هو ذلك القرض المتعلق بتمويل استيراد الكهرباء من الأردن، واستيراد الغاز الطبيعي من مصر لتشغيل معامل الكهرباء، إذ مضى أكثر من سنة على المفاوضات وإنجاز العقود التي أوقفها البنك الدولي بذريعة الهيئة الناظمة!).

- الثاني، هو خيار الحفاظ على نظام الرداءة القائم الذي أسّس له رياض سلامة، من خلال تسوية سياسية تخفّف من مفاعيل الانهيار وتلجم تسارعه، والهدف الأقصى لهذا الخيار هو إبقاء الانهيار تحت السيطرة والتحكّم في مقدار جرعة الخسائر التي سيتكبّدها المجتمع والاقتصاد نيابة عن القطاع المالي والمودعين.

- الثالث، الاستمرار في الانحدار السريع إلى مراحل أعمق وأشدّ وطأة.

اختبار الضغط لقدرة هذا النظام على الاستدامة، يتجاهل الأكلاف الفعلية التي يسدّدها المجتمع، تماماً كما كان النظام بصيغته السابقة يتجاهل الأكلاف المجتمعية والاقتصادية. فالادّخار المحلي كان سلبياً منذ عام 2010، إنما في نهاية 2021 بلغ ذروته مسجّلاً 21.2% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 4.9 مليارات دولار. بهذا المعنى، إنّ الأفراد والمؤسّسات والحكومة أنفقوا مدّخراتهم أينما كانت محفوظة. ومنذ عام 2010 حتى اليوم، تراكمت المدّخرات السلبية في بنية الاقتصاد اللبناني لتبلغ 37 مليار دولار، و20% منها سُجّل في عامي 2020 و2021.

نموذج الرداءة القائم اليوم، هو نسخة أكثر تفككاً وأكثر انحداراً من النموذج القائم بصيغة ما قبل الانهيار، ولكنه سيكون أفضل من النسخة التالية. هكذا يفرضون «التكيّف».