وحين كان «الطريق الأفقي» هذا يُقفل، كما حصل أيام الحرب بين العثمانيين والصفويين، كان «الطريق العمودي» بين آسيا وأوروبا ينتعش، فتشحن البضائع إلى مرفأ أستراخان على بحر قزوين، ومن ثمّ تتبع نهر الفولغا شمالاً إلى موسكو، فأرخانغلسك على البحر الأبيض ـ المرفأ التجاري الأساسي في روسيا قبل بناء مدينة سان بطرسبرغ ـ حيث تُشحن في السفن إلى أوروبا.

هكذا، كانت شرايين التجارة في العالم القديم مسألة سياسية واستراتيجية بامتياز: يسيطر البرتغاليون على طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي، فيحاول السلطان العثماني أن يضمن دروب البرّ بين الشرق والغرب، ويعقد اتفاقات تجارية مع ملك فرنسا. يحظر السلطان على التجار الإيرانيين عبور الأناضول والمشرق، فيبحث الشاه عن طريقٍ بديل عبر روسيا، ويتّصل بالبرتغاليين والإسبان لتصدير بضائعه على متن سفنهم من هرمز وغوا في الهند.

في تلك الأيّام، قبل الثورة الصناعية، كانت التجارة مع أوروبا مربحة بالنسبة إلى ممالك الشرق، فآسيا كانت تصدّر البضائع المصنّعة والمواد الأولية الغالية (كالتوابل والأقمشة والحرير)، مقابل الذهب والفضة الأوروبيين، اللذين تراكما في خزائن القارة بعد اكتشاف العالم الجديد. فشهد القرنان السادس عشر والسابع عشر حركة انتقال ضخمة للسبائك الذهبية من الغرب إلى الشرق، فيما البضائع الثمينة أخذت الاتجاه المعاكس. وتقول سجلات الشركات الأجنبية إنّ أيّ تاجر أوروبي كان يقدر على دخول دار النقد في مدينة رشت، فيحوّل سبائكه الذهبية والفضية إلى نقدٍ مصكوك، يشتري به الحرير والبضائع من السوق المحلية.

الطريق الكازاخي

كانت شرايين التجارة

في العالم القديم مسألة سياسية واستراتيجية بامتياز

بعدما استعادت الصين مكانتها كالمصدّر الأوّل، رجع «طريق الحرير» التاريخي إلى الواجهة

اليوم، بعدما استعادت الصين مكانتها كالمصدّر الأوّل في العالم، رجع «طريق الحرير» التاريخي إلى الواجهة وتنوي الحكومة الصينية أن تجعله واقعاً خلال سنوات قليلة، حتى يكون «خطاً سريعاً» للبضائع والمسافرين والطاقة، يخترق العالم القديم ويؤمّن ربط الصين بمحيطها الآسيوي وأسواق التصدير ــ ضمن منظومة تتحكم بها بكين وتكون هي محورها.

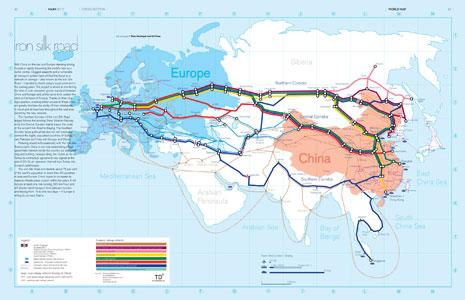

ضجّت الصحافة الغربية في الأيام الماضية بأخبار عن قطارات بدأت بسلوك طريق مباشر بين الصين وأوروبا، فتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن قطار يبدأ رحلته على الساحل الشرقي للصين، في مدينة «ييو» التجارية، وصولاً إلى مدريد في إسبانيا، فيقطع أكثر من 10 آلاف كيلومتر في 21 يوماً. فيما ركّزت «الإيكونوميست» على طريق أصبح سالكاً للقطارات بين الداخل الصيني ومدينة دويسبرغ في ألمانيا، فيمرّ عبر سهول كازاخستان وروسيا، ثم روسيا البيضاء، وصولاً إلى بولندا والاتحاد الأوروبي.

كما قال جاي كون، الأستاذ في جامعة بكين، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن جعل الصين محوراً للتجارة العالمية، وربط آسيا بـ«أوتوسترادات» تلتقي في الصين هي «مسألة ذات أهمية قصوى، وكلّ إدارات الحكومة تركّز عليها اليوم». لا أدلّ على ذلك أن الصين ستستثمر أكثر من أربعين مليار دولار في دول محيطها لرصف «طريق الحرير»، وأكثر من 16 مليار دولار ستنفق على البنية التحتية داخل الصين لتمكين التجارة على الطرق الجديدة. بنت الصين، مثلاً، مدينة حديثةً من لا شيء على حدودها الغربية، اسمها «هورغوز»، لتكون مركزاً للمواصلات والخدمات اللوجستية والتجارة، وبوابة طريق الحرير باتجاه آسيا الوسطى.

في الحقيقة، فإن طريق القطار الذي يمرّ عبر كازاخستان ما هو إلا واحد من عدة سبل للتجارة تنوي الصين إحياءها، بينها طريق يمر عبر إيران وتركيا، وآخر يصل شرق آسيا بالهند؛ إضافة إلى «طريق الحرير البحري»، وهو سلسلة من الموانئ تمتد من شرق آسيا إلى سريلانكا، فاليونان وإيطاليا، بغية تأمين طريق مضمون للتجارة البحرية بين الصين والعالم.

لا مكان للعرب

هل تصير مقاطعة «شينيانغ» (يلفظها الأوغور المسلمون «شنجاك») في غرب الصين وحاضرتها أورومكي، من جديد، البوابة التي تربط إمبراطورية الصين بباقي العالم، كما كانت في قرون مضت؟ الأمور تأخذ هذا المنحى، والسبب مزدوج. من ناحية، تسعى الصين إلى تنمية أقاليمها الداخلية، وقد بدأ العديد من الصناعات بالفعل بالانتقال من الساحل إلى مقاطعات داخلية هرباً من ارتفاع كلفة الأعمال والأجور في مدنٍ كشنغهاي وشينزين. يستلزم نقل إنتاج هذه المعامل آلاف الكيلومترات إلى السواحل، ومن ثم تصديرها على متن سفن إلى الغرب، أكثر من ستين يوماً ــ بحسب «الايكونوميست» ــ فيما الطريق البري المباشر من غرب الصين إلى ألمانيا لا يستغرق أكثر من 14 يوماً بالقطار (والنية تخفيض هذه المدة إلى عشرة أيام).

من جهة أخرى، فإن حسابات القوة والسياسة اليوم لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في القرن السادس عشر: مثلما هدّد الأوروبيون السلطنة العثمانية بالتهميش في السوق الدولية عبر السيطرة على طرق التجارة البحرية والالتفاف حول أراضيها، فإن أميركا اليوم هي الراعي الوحيد للتجارة البحرية في العالم، وبخاصة في المحيطين الهادئ والهندي. الأسطول الأميركي هو الذي يحمي التجارة الدولية في المحيطات ويفرض قوانينها، وهو يقدر على عزل الصين وغيرها عن التجارة البحرية ساعة يشاء. هذه الثغرة الاستراتيجية هي التي تحفّز الصين على بناء طرق تجارة بديلة، قاريّة وبحرية، تتحكم بها بكين وتكون بمأمن عن النفوذ الأميركي.

اللافت في هذه المشاريع، التي ترمي إلى ربط أوصال العالم، أنها ــ كلها ــ تتجنب المنطقة العربية. فبغداد وحلب وطرابلس والبصرة لم تعد محطّات أساسية على طريق الحرير، بل استبدلتها خطوط قطارات تمرّ في قفار آسيا الوسطى وروسيا، ولكنها تظل أضمن، من وجهة نظر المخططين، من المخاطرة بالاستثمار في منطقتنا الملتهبة.

العرب خارج الخريطة

في المبدأ، فإن الطريق التجاري الناجح هو ليس الذي يصل نقطتين على جانبي العالم فحسب، بل ذاك الذي يمر طريقه بأسواق ودول وتجمعات سكانية كبرى، فيخدم هذه المناطق ويربط بعضها ببعض، ويصنع نشاطاً تجارياً على طوله. هذه من الأسباب التي جعلت المنطقة العربية معبراً مفضلاً للتجارة العالمية عبر التاريخ، مع حواضر كبغداد والبصرة والموصل وحلب لعبت دور العقد التجارية التي تصب فيها البضائع من كل أنحاء الدنيا، فكانت مراكز التصنيع والاستهلاك والتوزيع التي جعلت من «طريق الحرير» معبراً للتواصل البشري بحق.

دول آسيا تتسابق للدخول في اتفاقيات التجارة التي توقّع اليوم، ولتحضير بناها التحتية من أجل استقبال السكك والطرقات وأنابيب النفط والغاز؛ فنافذة الفرصة في هكذا مشاريع تُغلق بسرعة؛ والاستثمارات، حين تنطلق في اتجاه معيّن، يصير من الصعب تحويرها. هذه كلفة غياب الرؤية والطموح: فيما يتحضّر جيراننا لحجز مكان لهم في الخريطة الجديدة للعالم، يواجه العرب خطر التهميش وفقدان الدور.