مصالحة بين العلم وبعض التفسيرات اللاهوتيّة للإيمان

هي رواية أفكار أو رواية فكرية- نفسية- علميّة- روحيّة، ورواية الأسئلة الكثيرة، وقد استطاع الكاتب في أمكنة كثيرة الإحاطة بأكثر من وجهة نظر عند الإجابة. لم يتبنّ الكاتب كراو وجهة نظر واحدة في الحديث مثلاً عن جينة الله أو «العجائب» أو «الجين الاناني» أو قوّة العقل الباطن. تعدّدية الأصوات كلّ باختصاصها في حوار هادئ من دون أحكام مسبقة، ساهمت في الكشف عن منطق العالم في رؤيته الى تطوّر الإنسان، وتقبّل المؤمن لهذه النظريات. فكيف للإنسان أن يكون كائناً ذرياً وتبقى فيه «بذور الألوهة»؟ كيف الإقرار بـ «جينة الله» مع عالم الجينات الاميركي دين هامر، ألا يطيح بثوابت كثيرة فيصبح مصدر الايمان مرتبطاً بعمل جينة معينة؟ (ص 158) وأين يصبح دور الإرادة والحرية والقيم وغيرها؟ ربّما يؤخذ على هذه الرواية ضعف الفنيّة السرديّة فيها، لكنّنا نقول إنّ حبكتها وقمّتها الدرامية قائمة في عالم الفكر والروح وما يعيشه الإنسان في عالمه الباطني ما بعد الانفجار الكوني من هواجس وصدمات بين ما يراه ويشعر به وما يقرّ به العلم وما ورثه من تعاليم الأديان وتمسّكه بالمقدّس، في إطار سردي خرج من مفهومه المتداول إلى عالم آخر قلّما تجسّد في روايات لأنّه كان حكراً على عالم الأبحاث والعلوم.

الأسئلة كثيرة ومتشابكة، والإجابات أيضاً، لكنها ليست منغلقة بل تبقى في إطار المزيد من البحث، ولو جاءت في مراحل كثيرة من هذه الرواية عبر نصائح معلّم ومرشد وطبيب نفسي وعالم وصوفي، إلا أنّ أهميتها تكمن في أنّها تفتح أمام القارئ كلّ الآفاق التي قد تؤدّي الى مزيد من البحث من أجل الطمأنينة والسكينة والسعادة والتناغم الكوني.

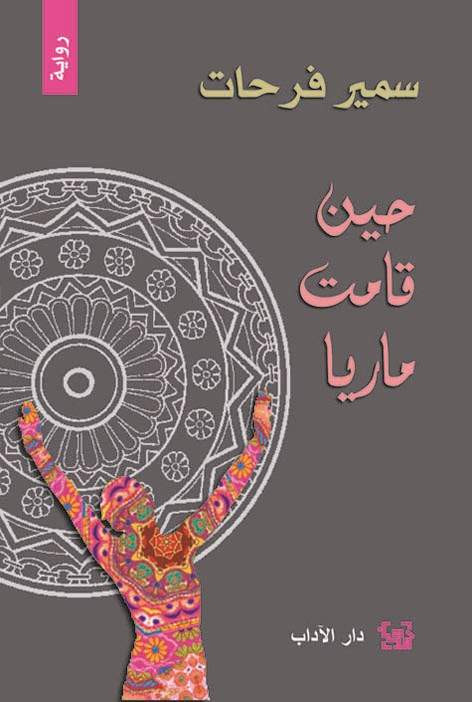

لقد استطاع سمير فرحات أن يصالح رأي العلم في الطب وعلم الجينات والفيزياء في مواجهة بعض التفسيرات اللاهوتيّة للإيمان من دون أن يتعارضا، جاعلاً إياهما يتناغمان في حركة الإيقاع الكوني باستخدام الحجج والبراهين المنطقيّة، مستخدماً لغة العلم في الحديث عن العلم، ولغة اللاهوتيين في تفاسيرهم، ليرتفع بهما الى ما يتجاوز الحروف والأديان، إلى عالم الحبّ، والحبّ الصوفي تحديداً، عبر لغة صوفيّة ينطق بها من عاش خبرته الصوفيّة لعالِمٍ ترك مقعده الجامعي في الجامعات الغربيّة معتزلاً في وادي القديسين، من دون أن يلغي النظريات التي وصل اليها العلم الحديث. بل على العكس من ذلك، لقد وصل الى الاستنتاج عينه، حيث الكون في عهدة المحبة الحقيقية، من دون أن يكون الاعتزال الصوفي درباً وحيداً الى الحقيقة. كلّ يعرف دربه عبر قلبه، وتبقى العودة الى أعماقنا، إلى أعماق النفس والروح، قراراً لا بدّ منه من أجل المصالحة مع الذات وتالياً مع الله والكون والوجود.