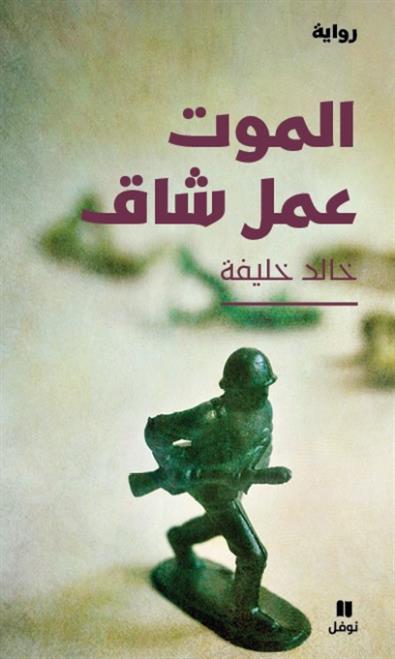

لا سكاكين ظاهرة في رواية «الموت عمل شاق» (هاشيت أنطوان ـ 2015) للسوري خالد خليفة (1964). كان أمر العثور على واحد منها أمنيةً جاءت على لسان أحدهم في روايته السابقة «لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة» (2013) وهو يطلب الموت ولا يجده، أو يجده ولكن بعد جهد وبحث في أرجاء المكان حيث يبدو الموت انتحاراً «أشرف من انتظار الموت جوعاً». سنكتشف والحال هذه دخولنا في فعل مقارنات متتالية حول كمّية «الموت» الموجودة بين الإصدار الجديد لخليفة وعمله السابق. ستأتي المقارنات تلقائية ونحن نتتبع المراحل التي تحوّل فيها الموت إلى ثابت، في حين بقي الكلام فقط حول كمّيته والأشكال المُختلفة التي بات يأتي عليها. كما تأتي فكرة «العائلة» رابطاً بين العملين واختيارها نموذجاً لدراسة حجم التغيرات التي حصلت وتحصل داخل بنية المجتمع السوري المُحاصر اليوم بالقمع والحصار بقواعد الحزب الأوحد، والكبت، وأثقال الطائفية، وبالقتلة القادمين من الخارج لاختبار الناس في «كيفية أداء صلاة الجنازة». كل ذلك ظهر في الرواية السابقة من دون إشارة واضحة أو وضع الأحداث السياسية التالية لـ «الربيع العربي» كخلفية لتفاصيل السرد رغم كون خليفة واحداً من أدباء الشام الذين رفضوا الهجرة وترك البلد وحده في مواجهة الخراب القائم. لكن في عمله الجديد، يسحب خليفة تلك العائلة من الزمن المفتوح غير المُحدد ويضعها في قلب الحدث الآن، مُفككاً الحالة التي صارت عليها تلك العائلة برفقة الثورة «التي وُلِدت يتيمة».

وكما افتُتحت «لا سكاكين...» بموت الأم وهي لا تصدق خبر موت «الأب القائد»، ستُفتتح «الموت عمل شاق» بموت رب العائلة عبد اللطيف الذي التحق بالثورة متأخراً واجتماع الأبناء الثلاثة من أجل تنفيذ وصيته التي طلب فيها أن يُدفن في مقبرة قريته العنابيّة. سيضطر «بلبل» الذي يقيم وحيداً مع والده، لإبلاغ شقيقيه حسين وفاطمة وصية الراحل رغم حالة القطيعة بينهم واستحالة تنفيذ الوصية عملياً «فالقتلى في كل مكان، يُدفنون في مقابر جماعية».

لكنّ الرحلة المُستحيلة ستنطلق ليكتشف الثلاثة أن القطيعة التي كانت بينهم «هي الفعل الجيّد الوحيد الذي قاموا به خلال السنوات العشر الماضية»، وأنّ «رابطة الدم لا تكفي للعيش في كذبة الوئام العائلي».

خلال رحلة السيّارة من الشام إلى العنابية وفي داخلها جثة الأب، سنرى استمرار سقوط القتلى طوال الطريق المقسمة بحواجز كثيرة، وكل واحد منها محكوم من جهة مختلفة. هكذا، يصير اسمك المكتوب على هويتك تهمةً قاتلة حين يشير إلى المنطقة والطائفة اللتين تنتمي إليهما رغماً عنك، وينظر إليك أحدهم «باحتقار وتوجّس لانتمائهم إلى العنابيّة أو ولادتهم في بلدة (س)». لكن لا يمكن أن يكون ذلك السلوك الطائفي قد ولد بين ليلة وضحاها. هناك ما بقي يتضخم ببطء تحت الجلد وكان فقط ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر إلى الواجهة.

يتعمّد صاحب العمل تجنّب تحديد اسم البلدة على طول الرواية كأنه لا يريد حصر المسألة بمنطقة واحدة. يبدو الألم والأذى قد لحقا بمدن عديدة وهكذا تبدو «س» على هيئة أكثر من 20 بلدة بالمعاناة نفسها: دوما، حرستا، داريا، الزبداني مثالاً... وكلها تقع على المسافة نفسها تقريباً من دمشق ومتشابهات في نواحي كثيرة أهمّها الألم المُشترك.

وعلى قاعدة الألم هذه، ستبدأ رحلة التعب من نقطة ظهور نظرة النّاس العاديين أمام الجنازة، فقد كان مرورها في أيّام السلم يثير تعاطف الآخرين وتتوقف السيارات احتراماً. لكن الآن، فقد تحوّل الأمر إلى حدث عادي «لا يثير أي شيء سوى حَسد الأحياء الذين تحوّلت حياتهم إلى انتظار مؤلم للموت». لم يعد أحد يسأل عن سبب الموت وتفاصيله، فهناك «الموت تحت القصف، وتحت التعذيب في المعتقلات، وقتل بعد الخطف لطلب فدية».

يصير اسمك المكتوب على هويتك تهمةً قاتلة

ويذهب الألم في تصاعده مع كل تقدّم للحافلة، فتتحوّل الجنازة إلى مجرد «بضاعة» لا بد من دفع رسومها كي تمر، وعليه يحجز ضابط النظام هويّات الجميع، فـ «لن تمر البضاعة من دون رسوم»، وهو ما يُحزن «بلبل» وهو يرى كيف تحوّلت جثة أبيه إلى بضاعة «كفحم النرجيلة وصناديق البندورة وأكياس البصل». لكن سيبدو هذا سهلاً أمام ما سيأتي في الحاجز التالي حين يكتشف الأبناء أن عسكر النظام «سيعتقلون الجثة» التي كان صاحبها مطلوباً لأكثر من فرع مخابراتي بعدما اعتقلوه وعذّبوه لمدّة ثلاثة أشهر، فـ «يعود المعتقلون أكثر حقداً على النظام». ولم يكن يغفر لابنه «تعليقه صورة كبيرة للرئيس في صدر الصالون». من هنا تأتي تفسيرات حالة الذين يذهبون للانضمام إلى الكتائب الاسلامية تحديداً «لأنها تمتلك الكثير من الأموال» إضافة إلى كونها جسراً سالكاً لممارسة شتى أنواع للانتقام. لا يبدو يسيراً أمر التخلّص من فكرة الانتقام التي تتضاعف مع الوقت لتبلغ مداها عند الوصول إلى إيمان نهائي أن فكرة موت عدوك لا تكفي، بل «يجب أن تكون قاتله لشفاء غليلك».

يحضر المال مجدداً للمساعدة في تجاوز ذلك الحاجز الذي أراد أصحابه اعتقال المطلوب الميّت لتنطلق ثانية أسئلة الانتظار القاسية بحق جثة سيأكل الدود لحمها مع بقاء من هم إلى جوارها مُعلّقين بمصير موزع بين الموت من البرد أو من رائحة الجثة أو احتمال القتل على أيدي جماعة «لا تتقن العربية» أتت من الخارج لصنع حواجز لأهل الشام بهدف اختبارهم في أحكام الدفن حسب الشريعة الإسلامية.

هكذا يحضر الموت على طول العمل وعلى هيئة واجهة ضخمة، في حين لا يمكن تجاهل قصص الحُب التي خفّفت من تبعات رائحة اللحم المتعفن في الرواية. كل واحدة من تلك القصص تسعى لتأكيد أنّ «المعنى الحقيقي للحب هو ما نفقده وليس ما نعيشه»، وفي الوقت ذاته إشارات إلى أن الموت الحاصل وبكمّيات كثيرة بإمكانه أن يشي باحتمال البناء عليه مستقبلاً رغم تحول الجثة إلى «جيفة لم تعد تصلح حتى للوداع».