تفسّر الآمال المراقة على درب العمل التلفزيوني بعضاً من أسباب الكارثة التي نعيشها اليومفالرقص حرام، والتمثيل حرام، والغناء حرام، والموسيقى حرام، والسينما حرام. أي أنّ كلّ ما أنا مسؤول عنه حرام. حتى إنني أطلقت على نفسي في ذلك الوقت اسم وزير الحرام». يمسك الكاتب بفضول القارئ منذ اللحظة الأولى، عبر لغة سهلة تنطوي على الكثير من الفكاهة، مدعومة بكمّ من المعرفة والثقافة، ليبدأ معه مشواراً في ثنايا الذاكرة، يكشف خلاله الكثير من خفايا عالم ساحر بالنسبة للكثيرين ممّن يجهلونه، مخفّفاً بذلك من وهجه، عبر تسليط الضوء على الآليات التي أنتجته. عبر ما يشبه السيرة الذاتية يروي الكاتب حكاياته، فتأتي محمّلة بخبرات شخصيّة، كأنّه بذلك يبتغي تحمّل المسؤولية عمّا استنتجه طوال تلك السنوات من العمل. ولا يشذّ عن ذلك ما يقدّمه من تحليل للكثير من الأعمال الدراميّة التي لاقت رواجاً حين عرضها، فيجد في بعضها فنّاً حقيقياً استطاع أن يؤسّس لحالة فنيّة وثقافية معقولة، بينما غرق بعضها الآخر في منطق السوق، مرتبطاً بسلطات تعمل على تعويمه، وتقديمه للمشاهد على أنّه البديل الثقافي الذي عليه التماهي معه. وهو ما يفسّر المفارقة الكبيرة بين المشروع الذي أعدّه ناصح حين أسندت إليه مهمّة تأسيس قناة «سوريا دراما»، وبين ما ظهر إلى النور بعد تأسيس القناة، ليغدو حاله كمن يضرب كفّاً بكفّ قائلاً: هذا ما أردناه وهذا ما كان بكلّ أسف.

وإن كانت الذاكرة عادت بالكاتب إلى البدايات، وإلى زواريب العمل التلفزيوني، فإنه لم يسهُ عمّا تعيشه الدراما التلفزيونية (السورية على وجه الخصوص) اليوم. وهو ما يجعله يجيب على محدّثه الذي طرح عليه يوماً فكرة ساقها أحد المخرجين السوريين، وهي واجب رفع القبعة للدراما السورية، المستمرّة بالوجود رغم الكارثة الكبرى التي حلّت بالبلاد: «ذات يوم طلب أحد زعماء أميركا اللاتينية من جماهير شعبه أن يشدوا الأحزمة لاجتياز محنة اقتصادية ألمّت ببلده، فكتب إليه أحد الصحافيين رسالة مفتوحة، جاء فيها: نحن معك يا سيدي، ولكن نرجو منك أن توزع علينا الأحزمة اللازمة لنشدها... أفلا يحق لنا أن نطالب المخرج «الجهبذ» هذا بأن يشتري لنا القبعات اللازمة حتى نرفعها كما يطلب».

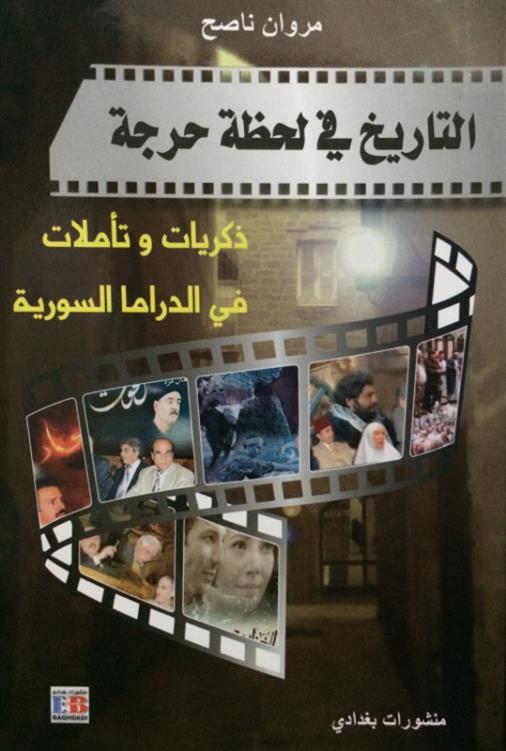

في «التارخ في لحظة حرجة»، يسرد ناصح حكايات تحمل في طيّاتها الكثير من الوجع، والبؤس، والآمال المراقة على دروب العمل. تعود الحكايات لتفسّر بعضاً من أسباب الكارثة السورية التي نعيشها اليوم. كما تعرّي عالم العمل التلفزيوني من ستارة شفيفة مرخاة عليه تمنحه هيأة الحلم، ليتضح واقعه كعالم مصغّر عن عوالم الصراعات الكبرى، محكوماً برأس المال وبالولاءات السياسية، وغير بريء، في الكثير مما أنتجه، من الجرائم المرتكبة بحقّ المواطن. هنا تغدو الفكرة المتخيلة عن هذا العالم أفضل بكثير من واقعه، بما يشبه إحدى المقولات الواردة في الكتاب، عن نصّ لشاعر انكليزيّ عجوز، طلب إليه حفيده أن يرفع رأسه لرؤية أوّل طائرة تحمل بشراً في السماء: «لا حاجة بي إلى ذلك/ ولكن... لماذا يا جدّي؟!/ لأنني أستطيع أن أتخيلها».