مردّ هذا الكلام وسببه هو الإصدار الشعري الجديد لسعيد منتسب، الذي تعودنا عليه كاتبَ قصة ورواية وتأملات ومقالات. كاتب يجيد هذه الأصناف السردية والنثرية ويبين فيها عن خبرة كبيرة تسندها قراءاته الواسعة، وبحثه الأكاديمي أيضاً. منذ مجموعته الأولى «تشبه رسوم الأطفال» وصولاً إلى عمله القصصي الجديد «قبلة التنين» الذي سيصدر قريباً، ينتقل سعيد منتسب بين أرض السرد والشعر عبر جسور متينة، حيث الدربة والتمكن من تقنيات الكتابة، مع الرغبة الدائمة في الحفاظ على تلك المسافة الفاصلة بين الأرضين. وهذا ما لا يتأتى للجميع.

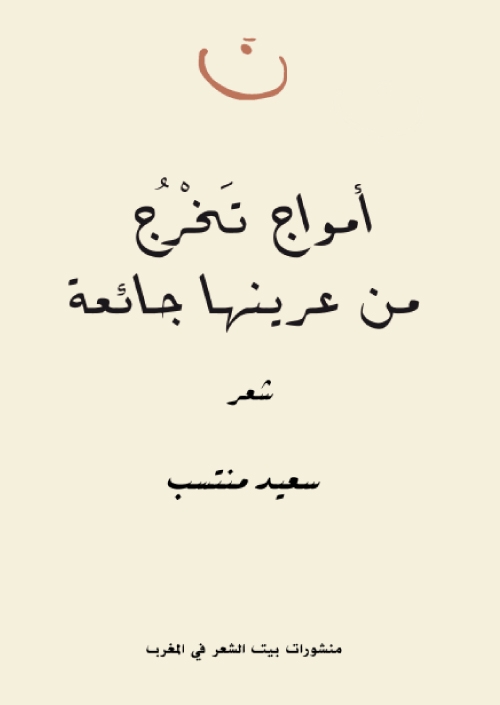

ليست «أمواج تخرج من عرينها جائعة» المجموعة الشعرية الأولى للقاص والروائي سعيد منتسب. فقد أصدر قبلها «أشواق اللوز» و«بيت العاصفة». في هذا العمل الجديد، يراهن الكاتب على أن يكون الشعر خالصاً ما أمكن، بدءاً من اختياره للناشر «بيت الشعر في المغرب» وصولاً إلى المتن الأدبي المتميز الذي يقترحه على القراء. حتى العنوان لم يسلم من تلك الرغبة في جعل الشعر مضاعفاً على العتبات قبل اقتحامها. فهناك بلاغة مزدوجة، تجلت في هذه الاستعارة المركبة التي جعلت للأمواج عريناً، وإحساساً بالجوع وقدرة على الخروج. بل إن هذه الأمواج تعود في المساء «محملة بالضحك والغنائم». هذا ما يقوله نص «نهار عالي الأسوار» الذي اقتطفت منه الجملة التي شكلت العنوان.

في هذه المجموعة، يتوسل الشاعر السريالية، لا ليشتّت الصورة أمام عيني القارئ، إنما ليجعل التأويل على نطاق أوسع، وليحفز طاقة التخييل لديه على المشي أكبر قدر ممكن في حقول الكتابة: «رجل ينظر بإشفاق إلى عربات القطار/ المحملة بعشرة آلاف نسر/ يقطف غيمة ليغسل وجهه/ ويسكب ما تبقى/ على كلب يحرك ذيله/ كلما نظر في وجه أحد... رجل لا فم له/ يرتدي قلماً وورقة/ ويرسم يداً تصفق للظلام/ الذي تحول على حين غِرة/ إلى إوزة بيضاء».

سيل جارف من الصور الشعرية يخترق صفحات الكتاب، صور مبتكرة وفيها الكثير من الجدة، تكفي دليلاً على أمرين: أولهما تلك الموهبة التي يملكها سعيد منتسب، وتسبق المرجعية القرائية لديه، وثانيهما الجهد الذي بذله وهو يعدّ لنا هذه الوجبات الأدبية على نار هادئة غير متعجل في ما تصنعه يداه.

سيل جارف من الصور الشعرية يخترق صفحات الكتاب

هذا المنزع السوريالي في نصوص الشاعر يظهر في أماكن متفرقة من صفحات الكتاب. في بعض النصوص يبدو طفيفاً وعابراً، وفي نصوص أخرى يشكل الدعامة التي تبنى عليها الجملة الشعرية، فهناك امرأة واحدة بثلاثة أثداء، ورجل مملوء بالنساء والوسائد، والحصان المخفي داخل منديل أبيض، والشمس التي تعض المرأة، والشاعر الذي يتناول العشاء مع نهر، وغيرُ ذلك من الصور المتدفقة عبر صفحات الكتاب والمنتزعة مما هو غرائبي ومدهش.

كان أندريه بروتون يقول: «ما هي السريالية؟ إنها السفينة التي يقودها رونيه كروفيل في أوج العاصفة وعيناه مغمضتان». سعيد يغمض عينيه وهو يكتب في عز العاصفة، لكن يهمه أيضاً أن تصل السفينة بسلام. إنه يجعل للسريالية عقلاً، لذلك تأتي المشاهد غريبة حقاً، لكنّ تخيلها ممكن.

لا يتولد الحب في نصوص الشاعر على شكل مقاطع رومانسية هادئة تنيم القارئ، بل على هيئة صور كابوسية توقظه وتستفره. في نص «حنين»، يمكن الوقوف عند هذا النموذج: «كل شيء كان يبدو مألوفاً / سوى حنيني الجارفِ للنمش/ الذي يغطي ظهرك/ ولعناقيدك التي تغرس يديّ الذئبتين/ في السحاب». يمكن أيضاً الوقوف عند مقطع ثان في نص آخر حيث العاشق «قفص فارغ يتدلى من سقف» والمعشوقة «جرة عسل في عرين الدببة»... أو في نص ثالث حيث المرأة بشفتيها الضاريتين «تنشب أظافرها في لحم الجدار»، أو في نص «فراشة الحلاج» حيث يرغب الشاعر في أن يرسم على ظهر حبيبته تنيناً صغيراً ومروحية حربية.

أمكنة الحب أيضاً غريبة وغير معتادة: «تعالي إلى هنا غداً لنشرب قدحين/ فوق هذه الغيمة التي تتشابك النجوم/ تحت أقدامها». على الأرض وبعيداً عن الغيوم، تحضر الدار البيضاء كمكان للحياة اليومية بليلها ونهارها، مثلما تحضر الحوزية وفاس وزاكورة كفضاءات شاهدة على قصص الحب.

في قصيدة «عواء» القصيرة التي تذكرنا بالقصيدة الشهيرة لألن غينسبرغ، لا يتعلق الأمر ببيان جيل أو لافتة احتجاج كبرى في شارع عام، كما هو الشأن لدى الشاعر الأميركي، بل نحن أمام بيان شخصي صغير يحمل بنداً واحداً، هو الدعوة إلى الهروب بالحب بعيداً عن أنظار الآخرين ومشاعرهم التي لا تعني بالضرورة شخصين يمسك أحدهما سحابة، بينما يسمع الثاني صوت الزوبعة في ضِحكة من يحبّ.

ليس الحب لدى الشاعر هبّة نسيم، أو خفق جناح طائر هائم، أو تنويمة أو عزفاً على ناي، أو ما إلى ذلك من المشاهد الشعرية التي تتشكل منها وفيها قصائد العشاق. الحب لديه هو تلك الحالة النفسية الغريبة التي تلتقي فيها محنتان، محنة العاشق ومحنة المعشوق. كأن الشاعر هنا يرفع التجربة إلى ذروتها، ليصل بها إلى تلك اللحظة التي يعذب فيها نفسه ويعذب معه من يحبّ.

في «عين شريرة»، نراه ذلك الرجل الذي يرقص على الزجاج المكسور بلا هوداة. في نص «طرائد غير قابلة للقنص»، سيتجلى على هيئة عاشق يحول الفراشات إلى قنابل ينتهي دخانها في عيني حبيبته. وفي نص «شجرة كادت تباد»، سنضبطه وهو يحاول أن يسرق نهداً من دولاب أنوثتها. في نص آخر، سيصورها على شكل زهرة عباد شمس تحترق أمامه على السرير. إنها «زهرة مازوشية» كما نعتها في نص آخر. في نص «مزرعة الفراشات»، سيعترف بأنه الطفل الذي يحلم بمسدس حقيقي بعدما اخترقت الديدان قلبه.

«الحب ديني» قال ابن عربي. سيضيف جون كيتس: «الحب ديني وأنا مستعد للموت من أجله». «الحب ضرب من الحرب» قال أوفيد قبل الميلاد وقبل الجميع. إننا أمام شاعر تزدحم المشاعر في داخله، مثلما تزدحم الحياة في نصوصه الآهلة بالشعر الحيّ والمذهل، لكننا في الآن ذاته أمام عاشقٍ ذئب. وما من أمواج جائعة تخرج من عرينها سوى تلك الرغائب والتصريفات النفسية الجارفة والهائجة التي تتدفق عنيفة من الداخل الفوّار. عاشقٌ ذئب يعترف في النهاية أنه رغم كل مشاعره الضارية لم يربح المعركة: «قبلتك قوس رماة/ ونظرتك كتيبة/ ومع ذلك نزعت ترسي/ ورميت سيفي/ دون أن أدري/ أن ظلي تحول/ إلى بركة دم».