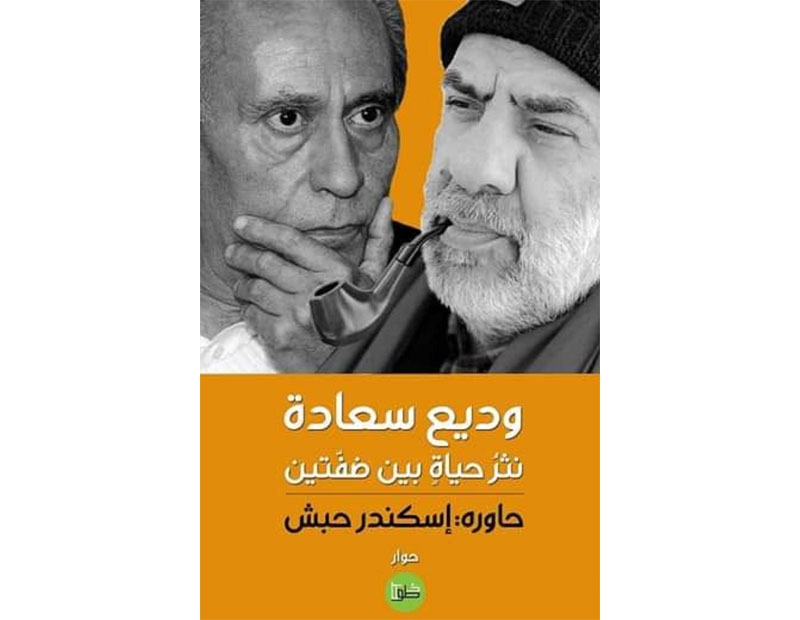

«نثر حياة بين ضفتين» (دار خطوط ـــ 2021) سيرة ذاتية من نوع آخر، نتتبّع مع إسكندر حبش نبضات قلب وديع سعادة (1948) في حوار من مئة وستين سؤالاً يعود فيه صاحب «لا شيء أكثر من هذا الثلج» إلى المكان الأول لوديع سعادة، وجهاً لوجه مع التراب الذي كان سعادة يقعد عليه ليدرس على ضوء قنديل غاز ويأكل وينام عليه، ومع لغة سعادة التي تحزن باستمرار لكنها لا ترتجف. كم قصيدة بقيت بعد مرور الزمن... بعد شبطين، بيروت، باريس، أثينا، لندن، وأستراليا؟ كم صديقاً مكوّراً في العتمة؟ كم حديقة للكتابة؟ يبدأ إسكندر حبش كمثل احتكاك عميق في القلب، يكتب سعادة: «لبنان، هذا دولار لك، انصرف/ يجب أن أسحب لبنان من صدري». ويكتب حبش: «الراكب غادر الباص ونزل في محطة نائية، بعيداً عن كل ما جعله يندم على هذه الإنسانية التي لم يتوقّف عن التمسّك بها. لكن من الصعب الجزم أنه سحب لبنان من صدره نهائياً». كلمات إسكندر حبش تثق تماماً أنها ستُعيدنا إلى آخر تقويم للحب مع بيروت على غرار إميل سيوران وهو يحكي عن باريس واللغة الباريسية.

في الابتدائية، كان على صاحب «محاولة وصل ضفتين بصوت» أن يقطع مشياً لنصف ساعة في الأحراج وتحت المطر ليصل إلى المدرسة. الأحجار التي كان يلعب بها طفلاً صارت كلمات تترصّد الضوء. سريعاً حوّل أحجاره إلى مجلة صغيرة بخط اليد، عَنونها ابن العاشرة «المجتمع الصغير». احتراق الأب، الحقول، الفلاحون، الاقتلاع من المكان، والظلم اللاحق بالعالم هي أدوات الكتابة عند وديع سعادة، هي انفجاراته الداخلية، وهي عظام الموتى التي لا يزال يحتفظ بها. كتب الشعر الموزون ثم مزّق أوراقه، الشعر يعني الحرية بالنسبة إلى وديع سعادة، فلماذا يقيّد نفسه بهذه القيود، والمكبّل بقيود لا يمشي بإرادته كما يقول بيسوا. جرّب سعادة الحرية في كتابة الشعر قبل أن يتعرّف إلى «مجلة شعر» وإلى بيروت التي أصيب بصدمة رائعة حين جاء إليها للمرة الأولى «عشق بيروت الستينات لا يزال محفوراً في قلبي».

«الشعر بخط يد الشاعر أكثر حميمية» هكذا أنجز وديع سعادة أول كتبه الشعرية «ليس للمساء إخوة» ولأن «دور النشر تُحوّل الشعر إلى تجارة»، وزّعه سعادة عند باب كلية الآداب. تعرّف إليه عصام محفوظ من خط يده، فكتب أول مقالة عن شعره. يستعيد سعادة فرح أول مقالة دفعته إلى الأمام. وبدون مقدّمات وجد نفسه وسط جريدة «النهار» وعلى مقعد في «الهورس شو» بين يوسف الخال وشوقي أبي شقرا وأدونيس وأنسي الحاج «في قلب الثقافة العربية»... فدخل إلى عالم مجلات «شعر» و«الآداب» و«مواقف»، وكتب في الصحافة، ورافق سركون بولص إلى مقابر «الزيتونة» بعدما طلبت منهما غادة السمان دفنها هناك، فاستلقت على حجر قبر وأقاما لها جنّازاً بالسريانية. وفي شبطين، سيكتب سركون بولس قصيدته «آلام بودلير وصلت».

عشق بيروت الستينات لا يزال محفوراً في قلبي (وديع سعادة)

لكنّ صاحب «نص الغياب» الذي ضاقت به شبطين فجاء إلى بيروت، ما لبث أن ضاقت به بيروت أيضاً، فوجد نفسه في قلب الأوتوستوب في باريس نحو بلاد أوروبية عديدة ثم إلى أستراليا، ولم يستطع بعدها أن يعود إلى لبنان مقيماً دائماً. لم يجد نفسه في بيروت عند عودته، «في لبنان كأنّي مقيم في منفى، وفي أستراليا أشعر كأني في منفى، الأرض كلها صارت منفى... أشعر أني هنا وهناك في الوقت نفسه». إنه غياب المكان، سيأخذ وديع سعادة «المكان المنفى» أينما ذهب، وسيقف على «الأرض الفراغ بين ضفتين»، فتصير الكتابة هي المنفى، والوهم هو الوطن.

«الشعر معاينة للموت اليومي، معاينة للغياب، وموت الأحلام، والنظر إلى ذاتك لحظة بلحظة وأنت تنتحر. ثمّة جمال الوهم، وهم استدعاء الجمال، وهم استحضار الغائب، الجمال والغائب لن يأتيا، لكن لحظة استدعائهما ستبقى مع ذلك جميلة»، يستحضر سعادة لحظة الكتابة حين يدير ظهره للحياة فيقيسها بالأعشاب الميتة، وبالأحلام المحبطة. «الكتابة قد تكون بديلاً عن حياة». وحين يكتب، يعلم أن ثمة ما هو مشترك بين الكاتب والقارئ، «هناك خيط موصول بآلام الآخر وإحباطاته وأحلامه، وذاك المجهول الضائع في الذات يبحث عنه الآخر». والأصوات المعارضة للقصيدة الجديدة هي أصوات سلفية «أرفض السلفية في كل شيء: في الثقافة والسياسة والمفاهيم».

حاز وديع سعادة على الجوائز العالمية قبل أن يقرأه العالم العربي، ويتساءل إسكندر حبش إن كنّا اليوم بحاجة إلى أن نُترجم إلى لغة أخرى كي نُقرأ عربياً، «إنها مشكلة تربيتنا الثقافية» يقول سعادة، ويأسف للحقوق المادية للمؤلف التي تكاد تختفي عربياً فيما يحرص الغرب على دفع مستحقات نشر قصيدة واحدة في إحدى المجلات: «دور النشر تمنّنك أنها طبعت لك كتاباً، والدور التي طبعت لي كتباً منذ ثلاثين سنة حتى الآن، لم يقل لي أحد من أصحابها: تعال لك حقوق مادية». وينظر إلى نصوصه بلغة أخرى كوطن ثانٍ، فاللغة العربية هي الوطن الأول. أما عن تجربته الصغيرة في الترجمة، فلأنه وجد ضرورة أن يتعرّف القارئ العربي إلى الكتب التي نقلها إلى لغة الضادّ.

ويتساءل صاحب «لا أمل لي بهذا الصمت» عن مهمّة الشعر في طرح أسئلة على العالم، «هل هو وسيلة لتفحّص العالم كي نستمرّ، هو ونحن في الوجود؟». يجيب سعادة أن أسئلة الشعر للعالم بلا أجوبة، ويرى أن العالم مستمرّ بشعر وبلا شعر، فإذا استمرّ بشعر يكون جميلاً، وإن استمرّ بلا شعر يكون ناقص الجمال، لكن «ليس على الشعر أن يكون معزولاً عن العالم، يجب أن يكون في خضمّ ما يجري كي تتعمّق تجربته انطلاقاً من الواقع».

«الحقيقة أنّي تعبت. ومن يتعب هكذا في هذه الرحلة يتمنى الوصول إلى نهايتها» هو تقويم وديع سعادة الممتلئ بالفقد، فالموت لا يخيفه «أرى أنه العدم وليس بعده شيء، لا حياة ثانية ولا جنة ولا نار، أرى أنه نهاية كل شيء، ومن يموت يصير عدماً، والعدم لا يحمل خوفاً ولا ألماً ولا أي شيء». كتاب سعادة الداخلي معنون الآن: «إن العالم غارق في هاوية، ولن ينقذه شيء، لا الشعر ولا سواه».

في هذا الكتاب أيضاً مختارات من قصائد سعادة التي رافقت حبش كظل غير مرئي مع صور فوتوغرافية فردية وجماعية لهما ورفقة الكتابة وفي قلب كل منهما حكاية بحار آخر. حاول إسكندر حبش في هذا الحوار مشاهدة ذات وديع سعادة، جَمْع طيوره التي سقطت والتي لم تسقط، نثار حياته التي تتسلّل كريح نديّة إلى القلب. سنكون أمام نافذة مفتوحة على ثلج يتساقط بهدوء، ثمة أشياء قيلت وأشياء لا يمكن أن تُقال، لا يهمّ، فوديع سعادة يحكي قليلاً إلى أن يصير شبيهاً بابتسامة مؤلفة من ضوء وحزن عميق، يضعها على أكتافنا ويمضي.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا