أحقية رواية ماغواير وتأثيرها يقعان بالنسبة لنا، ليس في الكشف عن حالة مُرعبة، بل في نضال الكاتبة من خلال الروي، أنها لن تُنسى، لن تُهمش، ولن تُخان في عمرها لأكثر من مرّة: مرّة بإيذائها، ومرّة بنسيانها. النسيان ظلم مُطلق بالنسبة للكاتبة، لذلك كتبت ما كتبت في محاولة لتوثيق ظلمها، وإشهاره في وجه العالم الذي اعتبرها شريكة في الجريمة، وأذاها بالتالي ودانها أكثر مما دان والدها: «في موطن ابي في ايرلندا الشمالية في الخمسينات، يُجسّد أبي في نظر الناس، صورة البطل. هو ابن البلد الذي شارك في الحرب وعاد بأوسمة. وقد كان يُنظر لكل جنود الحرب العالمية الثانية في إيرلندا الشمالية بوصفهم متطوعين شجعاناً، لأن التجنيد الإجباري لم يكن له وجود حينئذ. كان الناس يعتقدون أن خطأ أبي هو زواجه من أمي الإنكليزية التي تكبره بخمس سنوات، وتتعامل بغطرسة مع عائلته وأصدقائه. أما هو، فكان الصديق الذي يلتقون به في الحانة، وبطل غولف ولاعب بلياردو ماهراً. وبالجملة كان رجلاً يحظى بحب مواطنيه وتقديرهم».

تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب من والدها طيلة سنوات

تكتب ماغواير حرقتها في اعتقاد الناس أنها كانت «تفعل ذلك» بطيب خاطر، ويخلصون الى أنها لم تتهمه بالاغتصاب أخيراً (في سن الثالثة عشرة) إلا لتُخلّص نفسها بعد ظهور حملها الذي أجهضته لاحقاً. يحقدون عليها جرّاء «جرجرة» والدها في المحاكم، وشهادتها ضده، وتشهيرها بعائلة من أكبر العائلات في مدينتها.

تكتب ماغواير مرثاة طويلة يختفي فيها أيّ حس فكاهي. مرثاة حياة من القهر والخصام مع العالم والآخر، جعلت الكاتبة مخلوقة مسرحية تراجيدية بالكامل. لقد أغارت عليها الوحشة، الوحشة ذاتها التي تُرخي بثقلها على القارئ تاركة بالطبع ذلك المذاق المُر مع كل صفحة، من دون أن تلوح بارقة أمل ما، حتى نهاية الرواية التي لحظت غفران الكاتبة لوالدتها والحدب عليها جرّاء السرطان الذي أصابها وأماتها. مع ذلك، نلحظ أن الوالد بقي بمنجاة من العقاب، حتى سنواته الثمانين التي بقي فيها معافياً وبعيداً عن الموت مع انتهاء الرواية، كما لو أن ذلك يؤكد انتصار الشر أحياناً. ما فعلتهُ ماغواير، هو أننا كقرّاء كنّا على علم أنه خارج النص الروائي الذي كتبته، كنا على تأكيد بما حصل في الحقيقة. كل قارئ منّا تأكد من حقيقة الرواية ما دامت الكاتبة نفسها اكدّت حدوثها.

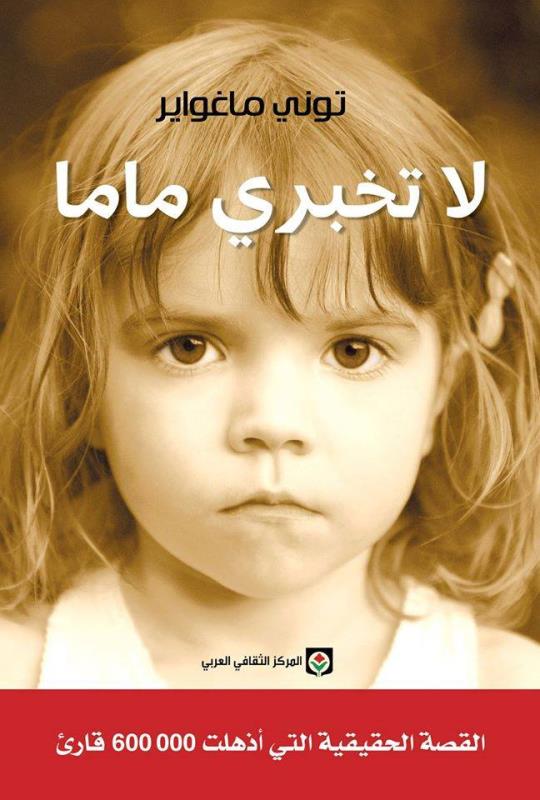

داخل الفضاء الروائي في «لا تخبري ماما»، لم يكن هناك لعب أو فرضيات أو فانتاسمات أو استدعاء أو خيال، بل كانت حياة الكاتبة تجري بكل بشاعتها أمام أعيننا ومداركنا. لم يكن همّ ماغواير إيجاد أحسن الأفكار أو ابتداع فضاءات ثقافية خصبة، أو مراعاة أدبيات الكتابة. قبل كل شيء، كتبت ماغواير لتحمي نفسها من الذكريات، ولتقوّض صور الأبوة والأمومة النمطية من خلال حكايتها الشخصية بقسوة تامة طالت قارئها، وتركته مذهولاً بالعذاب الذي لوى قلبها الصغير وبسوء الفهم الذي نالها وبالصخرة التي سحقتها باكراً جداً.

في الرواية، يبدو البحث المتأخر عن الذات، منتهياً دائماً الى استياء متناقض كي لا نقول هزيمة، لأن الرواية لا تستطيع أن تخرج عن حقائقها وإمكاناتها. مع ذلك، فإن إظهار هذه الحدود للضوء، هو تحد هائل بحد ذاته، ونصر كبير للمعرفة والوعي والتشبث بالخلاص. مع ذلك نسأل: ما هي الإمكانيات المتبقية للكاتبة في كشفها المتأخر عن مأساتها سوى تعاطف القرّاء؟ لكن فعل الكتابة الذي هو انتصار بحد ذاته، يكشف عن دواخل مريضة في عالم لم يعد يقيم أي وزن للحقائق ولا للظلم حتى.