وها هو بعد ثلاثة عقود على انتهاء الحرب يتذكّر تلك الفترة العجائبية، وأرواح هؤلاء الكتّاب الذين أنقذوا حياته من الكوابيس، فيما تعمل آلة القتل على مواجهة الثقافة في مبارزة علنية مع الفكر التنويري، ليجد مثقف اليوم نفسه معلّقاً بين الفكر/ والكفر، في معادلة غير متكافئة. لذلك، فإن «مساءلة السكين وهي توغل عميقاً في لحم الواقع» ضرورة أدبية ملحّة، رغم ضيق فسحة الأمل. كان على حارس الكتب في رحلاته الخاطفة من البصرة، أن يزور شارع المتنبي في بغداد، أحد أشهر شوارع كتب الأرصفة في العالم العربي. يتأمل العناوين والإهداءات، وينصت إلى أصوات المطابع، قبل أن يقع على كتاب للجاحظ. لكن هذا المشهد سينطفئ، ليشتعل بانفجار ضخم استهدف «المعرفة المحاصرة»، محوّلاً إياها إلى ركام مذهل من الأحجار المتناثرة. من رفٍّ آخر، سيستل قصيدة لصلاح فائق يمزج فيها الصورة الفوتوغرافية بالإيقاع الشعري، «فنطلّ على مشهد نكون نحن جزءاً منه، ويمضي في تفاصيل الفكرة التي ترنُّ العزلة في صلبها مثل جرسٍ قديم»، رابطاً المشهد الموحش بالدهشة، وكيفية ابتكار اللحظة الشعرية من التجربة الحيّة. الفكرة المبتكرة يجدها أيضاً لدى محمود البريكان، وهي تنوس بين الصمت والصوت، وتالياً «الإنصات إلى بلورات الوجود». كذلك سيتكئ محمود درويش في التفاتة عابرة نحو الشاعر الجاهلي تميم بن مقبل صاحب «ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر»، فيطوّع الصورة إلى «ليت الفتى حجر»، وإذا بالأزمنة تُختصر في زمنٍ واحد، وتتداخل الأمكنة في مكان «ليشع عندئذٍ ضوء كاشف، ضوء السؤال يتجدّد في صلب التجربة وهي تستعاد في كل مرّة على نحوٍ آسر». كتب أخرى ستجذب تدريجاً أجناساً إبداعية مجاورة، بالإضافة إلى قراءات في معنى الصمت والصوت كعنصرين أساسيين في تشكيل الذائقة واستنفار الحواس. وتالياً، فإن «النوم إلى جوار الكتب» مجرد عتبة نحو الفنون المتعالقة، كأن تخضع طواسين الحلاج لرؤية تشكيلية تعتمد اللون والخط، فيما تتأجج «عاطفة الراديو بكنوز الموسيقى والصوت وطبقات المعرفة في الملجأ كان الراديو شريك الليل والنهار، خارج قسوة الوقت» يقول. كما سيفرد حيّزاً خاصاً في عشق أم كلثوم بمذاق مختلف، بوصفها «أيقونة البهجة وبوابتها، وظلّاً يطوف حول حياتنا المنزلية».

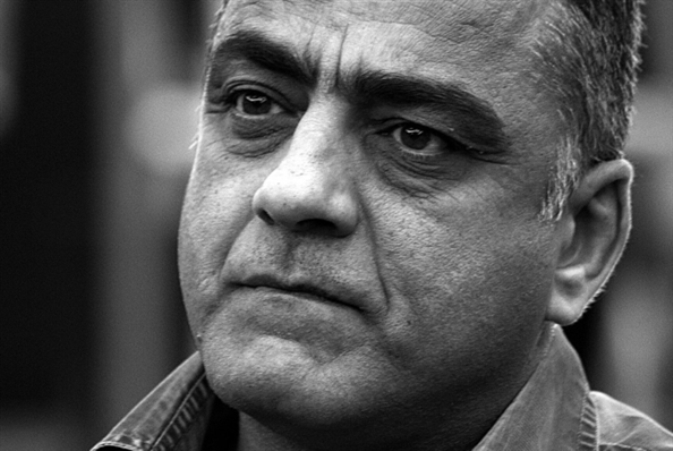

هكذا يتحوّل الصوت إلى كتاب مفتوح على فتنة العشق، وذكريات الطفولة، ونضج الأربعين، فالصوت وحده، كما يقول «مئذنة من ذهب». يتوقّف لؤي حمزة عباس عند تجارب مؤثرة شكّلت مرجعياته كقارئ أولاً، وككاتب قصة عاش حرباً طويلة ومفزعة، فكان عليه أن يروي قصص الموتى أكثر من قصص الأحياء، والانشغال بشظايا الحياة والمسرّات المطفأة بما يوفّر «مادة عصيّة وطيّعة لإنتاج القصص».

في هذا الباب، يستدعي تجربة إبراهيم أصلان كنموذج للصمت المكتنز والإيقاع البليغ في إعادة بناء المشهد اليومي بتنقيته من «شوائب العادي، وغبار العابر المنفلت»، ما جعل كتابته ظاهرة سردية نادرة في خصوصيتها. وإذا به يهدينا مدوّنة نفيسة من الشخصيات، كما في «مالك الحزين» مثلاً، ذلك أن الحكاية لديه تتعالق مع الحياة بقصد «وصل ما انقطع». وسوف يعالج حضور الصورة الفوتوغرافية في الكتابة لدى محمد خضير على نحوٍ خاص، فالصورة تروي الحكاية وخلاصة زمنية عن وطن «تُقصيه المصائر وتقرّبه الصور»، فيما تلعب الأحلام في تجربة صاحب «المملكة السوداء» دوراً في تأصيل سرديات من طراز آخر تنطوي على تقنيات كتابية مبتكرة. فالحلم يغذّي الرحلة بزادٍ معرفي دسم، و«فرصة لتأويل مرحلة عصيّة»، وهو ما نجده على نحوٍ آخر لدى نجيب محفوظ في كتابه «أحلام فترة النقاهة»، عبر تدفق سردي كثيف، وتقطير التجربة الشخصية باختراق الحواجز الزمانية والمكانية و«عبور الموانع والمحدّدات» نحو الذات. في فضاء آخر يستعيد تجربة الروائي العراقي الرائد فؤاد التكرلي صاحب «الرجع البعيد»، و«الأوجاع والمسرّات» الذي طالما ذهب متعمّداً إلى «النص الملعون» نابشاً أعماق شخصياته «يحدّق في آبارها المعتمة وهي تتحرّك باتجاه عالم اللذائذ المهوبة والشهوات المحرّمة».

ليست حاسة النظر وحدها من توجه بوصلة القارئ إلى حيوات الآخرين في الكتب. هنا تستيقظ حواس أخرى مثل الموسيقى والصمت واللون والأمكنة كأطواق نجاة من حرب ألقت بظلالها على السيرة الشخصية لصاحب «حامل المظلّة»، لتتخذ المكتبة مكانها أخيراً، بعيداً عن صناديق الذخيرة والموت والملاجئ المعتمة.