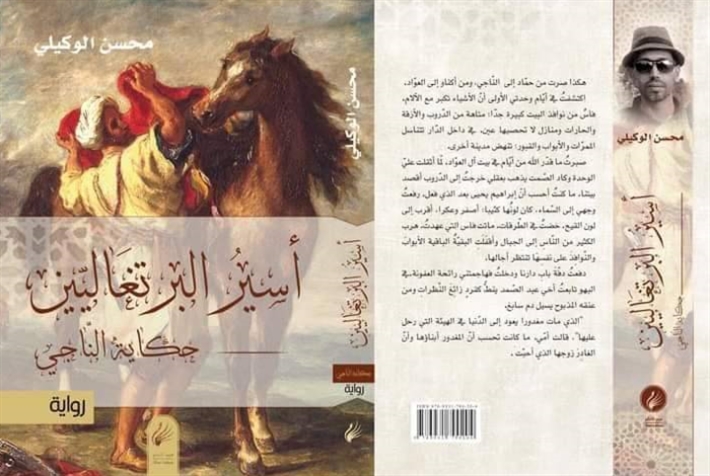

«كلُّ التاريخِ تاريخٌ مُعاصِرٌ» هكذا تكلم بندِتو كروتشه، وهكذا تكلّمت رواية «أسير البرتغاليين» للروائي المغربي محسن الوكيلي الصادرة عن «دار ميم». يرصُد الكاتب من خلال عَصرنَة التاريخ روائيّاً، فترةَ التواجد البرتغالي في المغرب في القرن الخامس عشر حتّى القرن الثامن عشر، وبطبيعة الحال لا تكمُن قوّة الرواية في كون كاتبها تحدّث عنِ التواجد البرتغالي وكلّ تبِعاته من مظاهر اجتماعية ذات أبعادٍ سيكولوجية نفسيّة، بلْ تتجلّى معالم قوّتها مِن خلال اقتراب الكاتب مِن الإنسان وفهم تجرُبته مع الموت الحيَاة، الجُوع، الظُلم، اختبار الألم والتضحية. وكيفَ يُمكن أن تؤثّر مشاكل الطُفولة في نُموّه، إذ تغدو حَملاً ثقيلاً عليه حين يكبر، فيصبحُ بشكلٍ أو بآخر على هيئة ممسُوخة تقودُها الذكريات السيئة إلى ابتكار أساليب جديدة للشر. كأنّ الشر بالنِسبة لها هو الحلّ الوحيدُ للاستمرار والانتقام من الماضي. ولعلّ هذا ما استطاع الكاتبُ تجسيده بحِرَفية عالية من خلال شخصيّة «بيدرو» الضابط البرتغالي الذي تعرّض للاغتصاب في طفولته من زوج أمّه، ما دعَاهُ لقطع رأسها والاحتفاظ به، إذْ أصبح يتلذّذ بالقتل، فراح يقتلُ أسْراه الواحد تلو الآخر، وينتزعُ قلوبهم كي يُطعمها لقِطّته، يقول: «هذه القِطط تهوى الحكايات، وشرائحَ السلمون، مثلي تماماً، وتعشقُ مداعبة الفئران حتّى الموت، تقتُلها ولا تأكلها».أما حكاية الناجي فهي الأخرى قصّة، تتلخّص في عبارة ذَكَرها مُحسن الوكيلي في الرواية: «الموتُ يوجد داخلنا، نحمِله معنا أينما حلَلنا». إذ أنّ للموت مع الناجي حكايات وحكايات، بدءاً من نجاته أوّل مرة من الموت، حين قتلَ والده إخوته كي يُطعم لحمهم لأبناء القرية أيّام الطاعون الّذي حلّ بالمدينة. لهذه القصّة رمزية كبيرة عبّر عنها الكاتبُ على لسان الرّاوي بقوله: «أعطيتَ حنطتَنا للغريب وتطعِمنا السُّم». أي أنّ الُمستعمر نهبَ خيرات البلد ،إذْ لم يترك لأهلها شيئاً، كأنّ التضْحية هُنا تحملُ خيرها وشرّها موتها وحياتها، يقول: «كنتُ بالخير أدفعُ الشّر الّذي يسكُنني».

الخَلاص الثاني للناجي عواد، عندما ماتتْ كلّ عائلة الشيخ عوّاد الذي تكفّل به، حتّى أنّه أطلق عليه هذا المُسمّى، إذ أنّ اسمه الحقيقي حماد أكناو.

أمّا النجاة الأخيرة التّي لربّما بُنيَت من خلالها حكاية الرواية، هي محاولات الناجي عوّاد حماية نفسه من الموت حين وقعَ أسيراً لدى البرتغاليين، فراح يحكي القصّة الواحدة تلو الأخرى للضابط بيدرو، الذي رأى في قِصصه ما يُمتعه، بخاصّة أنّ فيها ما يتقاطع وتجربته الشخصية، يحكي الناجي عوّاد، بداية قصّة موت أمّه نعيمة: «وماتتْ أمي يا سيدي... ماتت نعيمة فتغيّر العالَم للأبد». أمّه التّي يقول إنّها «سقطَت لكن لسانها استمر واقفاً». ثم حكى له عن والده إبراهيم الذي تُحيلنا حكايته إلى قصّة إبراهيم الخليل.

فالكاتبُ يبرزُ ماهيّة الإنسان وصِراعه بين الخير والشّر، صِراعه بين الموت والحياة حين تنقطعُ كلٌ السُبل، ويصبح الموت في كل الوجهات، قد تبدو قصّته غريبة، وقريبة من عالم الجُنون الذي يبدو أنّ إبراهيم التحق به، لكنّها في حقيقة الأمر قريبةٌ من الواقع، الواقع الذي تفرضُه الحياة حين تُخضعُ الجميع لمنطقها في زمن المِحن والأوبئة.

يقول بعبارة ذات مدولات قويّة تحاولُ الإجابة عن الكثير من الأسئلة: «لا تغرب الشمس في زمنَ الوَباء بل تغربُ المدن».

وهنا يفكّك الكاتب المظاهر الاجتماعية التي تؤثّر على شكل المدينة حين تضمحل شيئاً فشيئاً، ففي عبارة أخرى يقول: «صدورنا تحفظُ المدن التّي تعيشُ بين أسوارها، تعقل الألوان والروائح وقسمات الوجوه. نحمِلُها معنا حيثُ دفعتْنا الريح فتصيرُ أحزانها أحزاننا، حتّى إذا ما ابتعدنا عنها شدّنا إليها رسمها وظلها الراسخ فينا».

هنا يقارنُ محسن الوكيلي صورة المدينة، بصورة الإنسان ذلك الوقت، الإنسان الذي عانى الحرب إلى جانب الوباء، وفي الوقتِ ذاته صورته مِن الداخل، فهو يشرح شخصية بيدرو الأجنبي بكلّ ما يُعانيه. من أزمات نفسيّة من جهة، وشخصية الناجي المُحمّل بحكايات اتّخذها حِصناً منيعاً ضدّ الموت من جهة أخرى، مع أنّها تُحاكي الموت بكلّ تفاصيله بدءاً بأمّه، إخوته، قصّة عائلة والده مع الموت، كأنه يريدُ أن يعطي تصورات أخرى للموت، وفي الوقتِ ذاته تنقّبُ الرواية داخل التاريخ من خلال الاحتلال البرتغالي، وأيضاً العثماني: «لا يطردُ المَغاربة البرتغاليون ما دام العثمانيون يهدّدونهم من جهة الشرق».

والصراع بين المرينيين والسعديين، إذ علّمت المَغاربة: «الحُروب المتواترة أنّ الخوفَ بين يدي العدو خيّانة». يمكنُ للقارئ عندما يطّلع على الرواية أن يفهم جدوى وجود شخصيات تاريخية ذَكَرها مُحسن الوكيلي في الرواية وتأويلاتهم ضَمن الإطار الروائي.

فأسير البرتغاليين ليستْ تاريخية، بل تحملُ داخلها حكايات من التاريخ، والظواهر الاجتماعية والنفسيّة التي يمكنُ أن يصابَ بها الفردُ داخل المدينة، لكن الكاتبَ هُنا راح يحتفي بمدينة فاس بشكلٍ خاص إذ يقول: «فاس وُجِدت منذُ الأزل...... ومنها تناسلتِ المُدن ونشأ العُمران في بقيّة الأرض.»

هي أيضاً عن تصوّرات المُستعمر للأرض ورؤيته لها، هي أيضاً عن تهريب الذهب وتسليع الإنسان. نكتشفُ من خلال الرواية علاقة الحبّ التي قد تنشأُ بين عربي وأجنبي مَن خلال شخصيّة صوفي التي تقتلُ الرجل الذي يحبّها لأجل من أحبّت، والّذي هو بدوره يتركها ليعود لزوجته.

أكدت أسير البرتغاليين على أن: «الذل لا يدفعُ الجوع عن العِباد بل يستدعي المزيد من الآلام». فمهما حاول الإنسان الهُروب مِن آلامه إلا أنّها ستطفو يوماً على السطح بوجه أكثرَ قساوة فكلّ الأشياء على حدّ تعبير الكاتب «تكبرُ مع الآلام» وحتى الأحلام لا يمكن «أن تملأ بطون الجياع».

جاءت «أسير البرتغاليين» بكلّ ما تحملُه من جماليّة في الأسلوب وجزالة في اللغة، لتقول إنّه علينا أن نعيدَ ترتيب القيم، وأن نهتمّ بالإنسان قبل المدينة التي: كلّما طغتْ على أصحابها زادوا افتنانًا بها وتعلقاً بذِكراها.

كما أنّها قدّمت روائياً دروساً في التاريخ من دون أن تخوضَ فيه، ما يحيلني لقول شيشرون: «ندرسُ التاريخ ليس لأجلِ أن نصبح أذكياء في عصرٍ مضى، بل لكي نصبح حُكماء في كلّ العُصور».

تستندُ الرواية إلى التاريخ لتروي ما يعيشه الفردُ في الحاضر المليء بالحروب، والأوبئة، والمآسي التي تسبّب فيها توحش الإنسان، فالرواية استحضرتِ التاريخ لتسائل الزمن، ما الذي تغيّر في الإنسان منذُ ذلك الوقت إلى الآن؟

محسن الوكيلي: كلُّ التاريخِ تاريخٌ مُعاصِرٌ