القنوات اللبنانية: الخوف لأسر المشاهد

تتصدر الأخبار المقلقة حول كورونا وسائل الإعلام اللبنانية

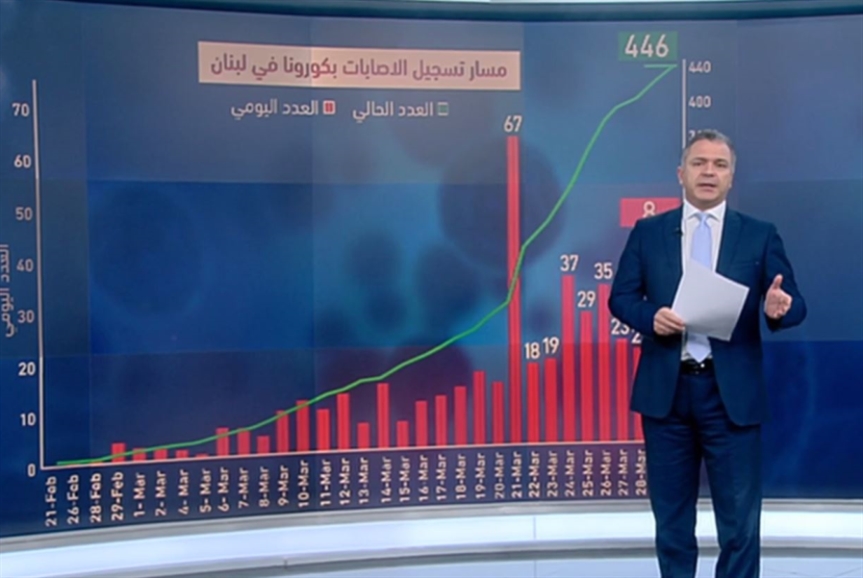

على مدى أكثر من شهر، من تاريخ إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان، والمشهد الإعلامي المحلي بكل تفرعاته الإلكترونية والتقليدية، كما العالمي، يغرق بشكل كثيف في بحر من السلبية. صحيح أن الفيروس رفع تأهب العالم بعدما هدد بخطف حياة البشر، وتكديس أعدادهم ضمن سلّم الوفيات أو الإصابات، لكن الفسحة الاعلامية خلت تماماً من بث للإيجابية وللتفاؤل. والتفاؤل هنا، لا يعني النوم على حرير كما يقال، بل محاولة مساعدة المشاهدين والمتابعين على تخطي هذه الأزمة وبث روحية جماعية، والإضاءة على وقائع عادة ما تهمل في الوقت الحالي. منذ تاريخ 21 شباط (فبراير) الماضي، مع دخول لبنان رسمياً محنة كورونا، ووسائل الإعلام اللبنانية بمعظمها كما هي حال المنصات العالمية، تضخ كماً هائلاً من المعلومات، وسط حصار واضح للمتابع، خاصة على شبكات التواصل الإجتماعي، المساحة الأكبر لبث الشائعات والأضاليل، فكيف إذا كنا أمام فيروس في طور التفكيك، ومعضلة أكبر في العجز عن إيجاد لقاح مضاد له؟لا شك في أن الحجر المنزلي رفع منسوب هذه الأخبار، والمنافسة بين القنوات، واتكأت الأخيرة على عاملي الخوف وإثارة القلق لدى المشاهد، سيما أن الأرضية خصبة لهذا العمل، بغية التحكم به. فهذان العاملان يشكلان مدماكاً أساسياً للإعلام، لجذب وأسر المشاهد، وتسهم في ذلك، خطورة الفيروس وتوافد أعداد الوفيات الهائلة، والمشاهد المأساوية الآتية من وراء البحار. لكن البارز في تعاطي الإعلام اللبناني، حفلات التوبيخ والتأديب التي ساقها عدد من وسائل الإعلام. هكذا، نصّبت الأخيرة نفسها، كأحد أشكال المطاوعة، الذين يحملون أسواطاً ويقومون بضرب المخالفين. على هذه الشاكلة، تصرف الإعلام في لبنان، خاصة عند مخالفة اللبنانيين لقرار التعبئة العامة، وتريضهم على الكورنيش البحري، ونعتهم بأبشع الأوصاف. فمن مقدمات نشرات الأخبار، الى برامج «التوك شو» وحتى الرسائل الميدانية، كان من يخرج على الشاشة، يتصرف بعيداً عن أي حسابات للمجتمعات في لبنان ولحيثيتها، وكان هناك تعمّد للتشهير بالأشخاص وبالتدقيق في هوياتهم وطبيعة مهنهم. تكرر هذا المشهد في الرسائل الميدانية عندما اقحم المراسلون/ات أنفسهم داخل سيارات المارة، وتمترسوا خلف رجل الأمن ونقلوا الحوار الجاري بين الطرفين، وتدخلوا أيضاً في مساءلة أصحاب السيارات وتقمصوا أدواراً أمنية! كل هذه الأجواء، والأخبار والمعطيات اليومية، تعمدت القنوات اللبنانية، تغييب جوانب إيجابية قد تخدم اللبنانيين في هذه المحنة. لم يصدف أن قامت هذه المنصات، بالتعريج على الفيروس، وكيف كنا بمأمن عندما عرفنا كيف نواجهه أو نتجنب الإصابة به. لم يصدف أن أضاءت القنوات على أعداد المتعافين التي تهمل مقابل استيراد مشاهد من ايطاليا أو الولايات المتحدة المنكوبتين. لم يعر الإعلام اهتماماً بالصحة النفسية للمحجورين، بشكل كاف، سيما مع احتمال كبير بإصابة هؤلاء بالإحباط أو التعب أو حتى الإكتئاب. هي جرعات ايجابية صغيرة، في حال دخولها الى الأجهزة الإتصالية والإعلامية يمكنها أن تسهم في بث مزيد من الصمود والروح الوطنية، ومزيد من الآمال حول الخلاص القريب من هذه المحنة، لكن طبعاً فضّل الإعلام اللبناني طريق الخوف والقلق ليأسر الناس في بيوتهم ويتحكم بعقولهم.