خلال العقدين الأخيرين، وبفضل التقدم الكبير في تقنيات تحليل الحمض النووي، برز علم الآثار الجينومي genomic archaeology، كفرع من الأنثروبولوجيا [الحيوية] الجُزيئية molecular anthropology، ليوفّر أدوات غاية في الموثوقية لفهم أصول الأفراد والجماعات البشرية، وارتباطاتها القرابية، وحركات اندماجها وتشعبها وهجراتها المتكررة على امتداد الكوكب، منذ أقدم العصور. ومن شأن الأخذ باستخلاصاته، أن ينقض أو يؤكد أو يعدّل الكثير من الروايات التاريخية المتداولة، أو يضيف أبعاداً جديدة على فهمنا لها. ولئن كان النظام القضائي قد أعطى درجة القطعية للأدلة المستخلصة من تحليل الحمض النووي، في مسائل حساسة مثل، تحديد هويات الجُناة وضحاياهم، أو أنساب المواليد، فلماذا لا يُقِرّ المؤرخون أيضاً بمرجعيتها!

بيد أننا لا نلحظ بعد، إقبالاً يُذكر من جانب علماء التاريخ على الاستئناس بمخرجات التحليل الجيني كمصادر يعوَّل عليها في بناء أو نقد الروايات التاريخية. ويمكننا أن نعزو ذلك إلى جهل (أو استهانة) معظمهم بالقيمة الحقيقية التي يمكن أن يضيفها التحليل الجيني على أبحاثهم، وتهيُّبهم من الخوض في مجال علمي تقني يبدو لهم شديد التعقيد والإبهام، وإلى افتقار العاملين في هذين الحقلين، إلى الأطر الذهنية والمؤسسية للتعاون فيما بينهم.

الهدف من هذه المقالة التمهيدية تقديم عرض مبسّط لبعض أساسيات الأدوات والمناهج والمصطلحات التي يعتمدها علم الجينات، وسبل توظيفها لسبر أغوار التاريخ، بدون الغوص عميقاً في تعقيدات البيولوجيا والكيمياء الحيوية. وذلك لتمكين القارئ من فهم آليات عملها، وتقدير مدى فائدتها وموثوقيتها بنفسه. على أن يعقبها مقال قد يضيء على بعض جوانب تاريخ منطقتنا، وتشكّلها الديموغرافي منذ أقدم العصور، بالاستناد إلى آخر الأبحاث الجينية ذات الصلة.

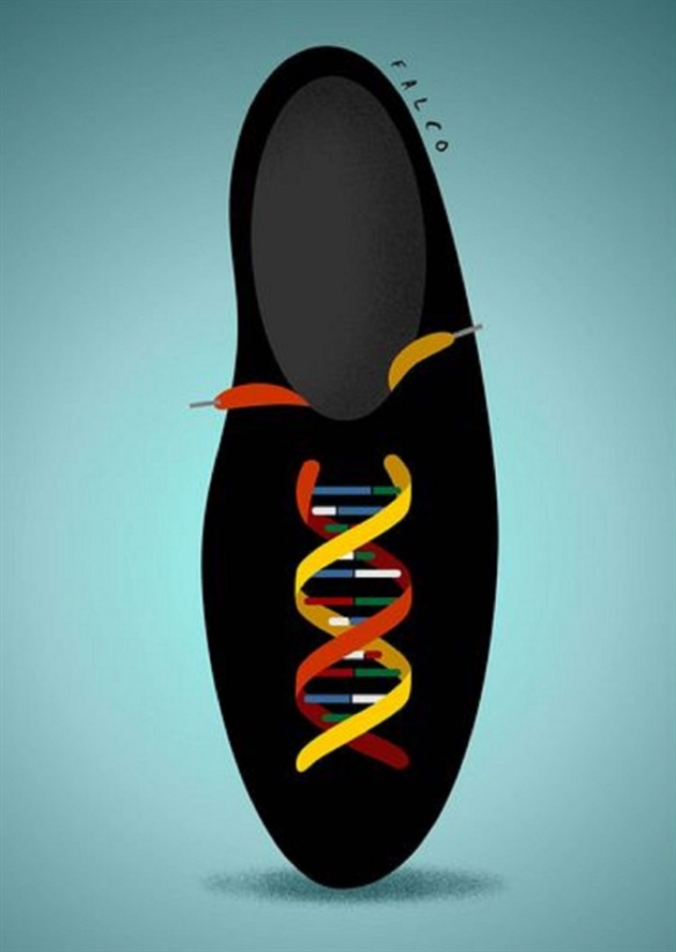

يمكننا، بالكثير من التبسيط والتجريد، وبحدود الغرض الذي نحن بصدده هنا، تخيّل الحمض النووي DNA، على شكل سلاسل طويلة من الشيفرة الوراثية المُدوَّنة بأبجدية بيوكيميائية خاصة، مؤلفة من زوجين متلازمين من «الحروف»، تُسمى النيوكليوتيدات، هما: (A-T) و (C-G). هذه الشيفرة التي تضم أكثر من 3 بلايين نيوكليوتيد، تختزن في بعض ثناياها، كل المعلومات المحدِّدة للخصائص البيولوجية الفردية للإنسان (أو أي كائن حي)، بل وتسجل، على نحو ما، الكثير من وقائع رحلة تطور الحياة على مدى بلايين السنين. وثمة نسخ كاملة منها في كل خلية من خلايا الجسم.

يتوزع معظم الحمض النووي في خلايا الإنسان على 23 زوجاً من الجدائل تسمى الصِبغيات (الكروموزومات)، تتمركز في نواة الخلية. نصف الحمض النووي في كل زوج صبغي يرثه الإنسان من أمه، والآخر من أبيه. وتكون هيكليتا الصِبغيين في كل من هذه الأزواج، متماثلتين عند الأنثى والذكر، ما عدا الزوج الأخير (رقم 23) في خلايا الذكر، حيث يتألف من صبغيين غير متماثلين، أحدهما الصبغي الأنثوي X، والثاني الصبغي الذكري Y، فيما تحافظان على تماثلهما في خلايا الأنثى (XX). أما الكمية المتبقية من الحمض النووي خارج النواة، والضئيلة جداً، فتتوزع على ما يسمى الجُسيمات الكوندرية (الميتوكوندريا) ويرمز له اختصاراً mtDNA. ويُطلق على مجمل محتوى الخلية من الحمض النووي اسم «الجينوم».

يمكننا، ولأغراض الدراسة الأنثروبولوجية، تقسيم الجينوم إلى ثلاثة مباحث، وذلك بحسب طبيعة المعلومات التي يبوح بها كل منها:

• الصبغي الذكري Y الذي يتوارثه الذكور فقط، أباً عند جد، ما يجعله أداة قاطعة في تتبع الأنساب الأبوية.

• الحمض النووي الميتوكوندري الذي يرثه الذكور والإناث، من أمهاتهم حصراً، ويستخدم في تتبع الأنساب الأمومية.

• الحمض النووي الجِسماني autosomal DNA الذي تحتويه بقية الصبغيات (اللاجنسية) الاثنتين والعشرين، ويشكل أكثر من 99% من حجمه الإجمالي، موزع على أكثر من 20,000 جينة، ويرثه الإنسان من كلا والديه مناصفة، وهو يتيح للباحث دراسة مدى تقارب أو تمايز الخصائص الجسمانية والإدراكية للأفراد والجماعات البشرية، وتاريخ تزاوجها وتفرعها، وتحديد القرابات الأفقية في شجرات الأنساب.

نسل A هذا، كان الوحيد الذي حظي بنعمة اجتياز ما يعرف بالاختناقات الجينية الكثيرة التي مر بها الجنس البشري

عند انشطار الخلايا، سواء لأغراض النمو أو ترميم النُسُج، يحصل كل من الخليتين الناتجتين على نسخة كاملة من الأزواج الصبغية، إلا في حالة الخلايا العروسية، التي تعطي بانقسامها أعراساً: بويضات للأنثى، ونطافاً للذكر. ففي كلتا هاتين الحالتين، يحصل العِرس الناتج على نصف الأزواج الصبغية (23 صبغياً مفرداً). وهكذا تكون البويضات الناتجة متماثلة في الخارطة الصبغية حيث تنتهي جميعاً بالصبغي X. أما النطاف، فتتوزع مناصفة بين ما ينتهي منها بالصبغي X، وتلك التي تنتهي بالصبغي Y. وإذا ما قُدر لأي من هذه الأعراس المشاركة في عملية إلقاح مع عِرس من الجنس الآخر، تندمج نواة النطفة في نواة البويضة لإنتاج بويضة مُخصَّبة تحتوي على 23 زوجاً صبغياً، لتتطور لاحقاً إلى جنين أنثى إذا اتفق أن كان الزوج الصبغي الأخير فيها من النمط XX، أو جنين ذكر إذا كان الزوج الصبغي الأخير فيها من النمط XY. أما الدنا الميتوكوندري mtDNA في البويضة المخصبة، فيأتي حصراً من البويضة. وهكذا، يحتوى جينوم البويضة المخصبة على كل الشيفرة البرمجية اللازمة لتعضّيها وتطورها إلى إنسان مكتمل.

بيد أن استنساخ سلاسل الحمض النووي خلال كل تلك العمليات، التي تتكرر بلايين المرات في اليوم، لا بد أن يشوبها بعض الأخطاء من وقت لآخر، بتأثير عوامل بيئية وذاتية متنوعة، بما قد يؤدي إلى استبدال نيوكليوتيد بآخر مختلف عما في النسخة الأصل، أو إضافة أو حذف نيوكليوتيد ما من السلسلة، وهو ما يسمى «الطفرة» mutation. وهي تحصل بمعدل مرة في كل حوالى 1000 نيوكليوتيد. إذا حصلت الطفرة في خلية عادية، فإنها تظل حبيسة جسد صاحبها، ولا تورَّث لنسله. أما إذا حصلت في خلية عروسية، فثمة إمكانية لتوريثها لأجيال تالية. قد تكون الطفرات ضارة أو نافعة بهذا القدر أو ذاك، وقد تكون محايدة تماماً. ولكن إذا ما قُدِّر لها اجتياز امتحان الانتخاب الطبيعي، والتكاثر من جيل إلى جيل، لتتجاوز نسبة انتشارها عتبة 1% ضمن جماعة بشرية ما، عندها سيمكن اعتمادها كشكل محتمل variant للجينة الأصلية التي انبثقت عنها، والتي لا تختلف عنها سوى في نيوكليوتيد واحد. وتُدرَج، عندئذٍ، كحالة للتعددية المورفولوجية للجينة Single Nucleotide Polymorphisms - SNP أو «سنيب».

يتطابق البشر في نحو 99.9% من الجينوم؛ ما يجعلنا مختلفين أحدنا عن الآخر، هو تراكم نحو ثلاثة ملايين من هذه الطفرات (السنيبات) في الجينوم، على مدى مئات آلاف السنين من عمر الجنس البشري. ولذلك فإن دراسات الأنثروبولوجيا الجينية تنصبُّ على هذه الطفرات تحديداً، باعتبارها علامات مرجعية فارقة يعوَّل عليها في تتبع الأنساب والقرابات، وحركات تمازج وتشعّب الجماعات. فكلما زادت كثافة النيوكليوتيدات المتباينة في مقطعين متناظرين من الجينوم بين شخصين، كانت الفترة الزمنية التي تفصلهما عن أحدث سلف مشترك لهما، أطول، ودرجة قرابتهما أضعف.

فمثلاً، يتعرض الصبغي Y، في المتوسط، لطفرتين اثنتين في الجيل الواحد. ويشير وجود النسق المتسلسل عينه من هذه الطفرات في الصبغي Y لمجموعة من الذكور، قطعياً، إلى انحدارهم من جد مشترك ورثوا عنه ذلك النسق. وبمعرفة عدد تلك الطفرات، يمكن تقدير الزمن الذي عاش فيه ذلك الجد. ويطلق على مجموعة الذكور الذين ينحدرون من جد مشترك، وفقاً لهذا المعيار، اسم المجموعة الفردانية الذكرية أو الأبوية Y-DNA haplogroup.

ولدى تمثيل كل تلك المجموعات وتفرعاتها المكتشفة، على شكل شجرة أنساب أبوية، وُجِد أن سائر الذكور الأحياء حالياً ينحدرون من صلب جد واحد، يُقدَّر أنه عاش في أفريقيا قبل نحو 236 ألف سنة (رأس المجموعة الفردانية الكبرى A). وفيما تطلق الصحافة، من باب الإثارة والمجاز، اسم «آدم» على ذلك الجد، فإنه من المؤكد أنه لم يكن أول رجل يأتي إلى هذه الدنيا، ولا كان الرجل الوحيد في زمانه؛ بل هو، ببساطة، أحدث سلف تلتقي عنده أنساب المجموعات الفردانية الأبوية الحية حالياً. ذلك أن نسل A هذا، كان، فيما يبدو، الوحيد الذي حظي بنعمة اجتياز ما يعرف بالاختناقات الجينية الكثيرة التي مر بها الجنس البشري. وينتج الاختناق الجيني genetic bottleneck عن انخفاض حاد في عدد السكان (نتيجة الكوارث البيئية أو انتشار الأوبئة..)، قبل أن يعود إلى النمو ثانية بتكاثر من بقوا على قيد الحياة. وينتج عن ذلك تقلص شديد للتنوع الجيني للجماعة الناشئة بعد الاختناق، مقارنةً بما كانت عليه قبله. أمر مماثل يحصل عندما تنفصل جماعة صغيرة جداً من البشر جينياً عن محيطها، سواء نتيجة لهجرتها إلى مكان بعيد ومعزول، أو اعتناقها لعقيدة دينية، أو تقاليد اجتماعية تقتضي عدم تزاوجها مع الأغيار.

بالمثل تماماً، يمكننا من خلال تتبع سلاسل طفرات الدنا الميتوكوندري، الموروث عن الأم، تعريف مجموعات فردانية أمومية أو ميتوكوندرية mtDNA haplogroup، وصولاً إلى رسم شجرة نسب أمومية للبشر الحاليين. وقد وجِد أن الفروع الرئيسة لهذه الشجرة، والتي يقدر عددها ببضع عشرات، تلتقي جميعاً عند جذر المجموعة الفردانية الأمومية الكبرى (L)، أو ما يسمى «حوّاء الميتوكوندرية»، وهي أقرب جدة تلتقي في رحمها الأنساب الأمومية لكل البشر الأحياء حالياً. ويقدر أنها عاشت أيضاً في أفريقيا، قبل نحو 160 ألف سنة، وهي لم تكن زوجة المدعو «آدم» المذكور آنفاً.

بيد أن الانتساب إلى إحدى تلك المجموعات الفردانية، أمومية كانت أم أبوية، يكاد لا يفيدنا بشيء في تحديد الخصائص الجسمانية أو «العرقية» لصاحبه. فخلافاً للسردية التوراتية التي تنسب «الأعراق» المختلفة إلى آباء مؤسسين من أبناء نوح، سام وحام ويافث.. فإن تكويننا «العرقي» هو حصيلة لمجمل موروثنا الجيني من كل أجدادنا وجداتنا، من الجهات الأربع، ولا تقتصر فقط على أجداد آبائنا لآبائهم، أو جدات أمهاتنا لأمهاتهن. وما ذاك الجد وتلك الجدة، اللذان ننتسب إلى المجموعتين الفردانيتين المنسوبتين إليهما، إلا رافدان متواضعان للحوض الجينومي الخاص بكل منا.

وبدلاً من الحديث عن «أعراق» راسخة ذات حدود بيِّنة وأبعاد ميتافيزيقية، يظهر تحليل الجينوم أن التشابهات والاختلافات بين الجماعات عادة ما تكون نسبية، ومتدرّجة على امتداد الجغرافيا، أكثر من ارتباطها بحدود إثنية أو لغوية أو سياسية أو دينية. فمثلاً، نجد أن التركي هو أقرب جينياً إلى الأرمني والجورجي واليوناني، منه إلى شعوب «شقيقة»، ناطقة بلغات تركوية في آسيا الوسطى، كالأويغور والقرغيز. وأن العربي المشرقي، أقرب جينياً إلى جاره الإيراني والتركي منه إلى أشقائه من عرب جنوب شبه الجزيرة أو المغرب.

تتريك الأناضول وسكّان أميركا الأصليين

لدراسة التحولات في التكوين الجينومي للشعوب والجماعات والأقاليم عبر التاريخ، وفضلاً عن تحليل الحمض النووي المستخرج من عينات مختارة من السكان الحاليين، يلجأ الباحثون أيضاً إلى تحليل الحمض النووي المستخرج من الرُفات والمومياءات في المدافن القديمة. حيث تحدد أعمارها باستخدام تقنية الكربون المشع C14، ويستخلص منها ما يمكن استخلاصه من معلومات، بقدر ما تسمح به جودة حالتها الكيميائية. ثم تحفظ نسخ إلكترونية من سلاسلها النيوكليوتيدية في قواعد للبيانات، للرجوع إليها في دراسات أخرى لاحقة، وعلى أمل أن يتيح تراكمها ذات يوم، إمكانية وضع خرائط وأطالس جينوغرافية تغطي شتى مناطق العالم، في مختلف العصور. كذلك فإن نطاق بحوث الأنثروبولوجيا الجينية لا يقتصر على الإنسان، بل يطال أيضاً الحمض النووي عند الحيوانات التي ارتبط بها معاشه عبر التاريخ، كالماشية والخيول والكلاب، بل وحتى القمل وجراثيم الأوبئة التي تصيبه، فضلاً عن مزروعاته من النباتات. ومن شأن مثل هذا الطيف العريض والمتكامل من البيانات، حل الكثير من الأحجيات في تاريخ الجنس البشري.

فمثلاً، على مدى معظم القرن العشرين، كان ثمة جدل بين الأنثروبولوجيين عما إذا كان انتقال الزراعة وتربية الماشية، من المشرق إلى أوروبا، قبل نحو 9000 سنة، كان بفعل هجرات بشرية، أم كمجرد انتشار تدريجي للمعارف والممارسات الزراعية من خلال التفاعل الثقافي. ولكن تراكم الأبحاث الجينية منذ مطلع السبعينات، قدم القرائن على حصول هجرات كبيرة للمزارعين ومربي المواشي من شمال الهلال الخصيب إلى البلقان وجنوب ووسط أوروبا، مصطحبين معهم حيواناتهم الداجنة وبذور مزروعاتهم. بيد أن انتشارها اللاحق من هناك إلى مجتمعات الصيادين وجامعيْ الثمار في شمال أوروبا، تمّ أساساً عبر التأثير الثقافي وانتقال المعرفة.

«حوّاء الميتوكوندرية» يقدر أنها عاشت أيضاً في أفريقيا قبل نحو 160 ألف سنة وهي لم تكن زوجة المدعو «آدم»

كذلك أظهرت دراسات جينومية عديدة، أن تتريك الأناضول البيزنطي ما بين القرنين الحادي والثالث عشر، كان أساساً حصيلة تحوّل لغوي وديني لسكانه الأصليين من «الروم»، تحت تأثير أقلية تركمانية مُهيمنة، وليس بفعل تَغيُّر ديموغرافي جذري، ناجم عن استيطان إحلالي كاسح، أو تطهير إثني لسكانه. فقد تراوحت تقديرات الأبحاث التي تناولت هذا الموضوع، أن البصمة الجينومية التي تركها الفاتحون التركمان في سكان الأناضول الحاليين، ما بين 9-21% فقط. (Alkan et al. 2014) (Hodoğlugil et al. 2016)

وعلى النقيض من نموذج تتريك الأناضول، فقد أبرز التحليل الجينومي، البعد الجندري للإبادة العرقية التي تعرّض لها سكان أميركا الأصليين. فمثلاً، توصلت إحدى الدراسات التي تناولت سكان كوبا الحاليين، إلى أن أصول المجموعات الفردانية الأمومية التي ينحدرون منها هي: 33% أميركية أصلية، 45% أفريقية، و22% أوروبية. بالمقابل، وجِد أن أصول المجموعات الفردانية الأبوية، كانت: 80% أوروبية، 20% أفريقية، و0% أميركية أصلية (Mendizabal et al. 2008). ويعني ذلك، أن المستوطنين البيض الأوائل، كانوا قد أبادوا الذكور الأصليين عن بكرة أبيهم، وأبقوا على حياة بعض نسائهم لتلبية احتياجاتهم الجنسية. أما بالنسبة للعبيد الأفارقة، فإن الفارق بين نسبة مساهمتهم في خط النسب الأمومي (45%)، وخط النسب الأبوي (20%) يشير إلى أن أكثر من نصف ذكورهم حُرموا من التزاوج والتناسل بسبب استحواذ الأسياد البيض على حصتهم الطبيعية من النساء الأفريقيات؛ هذا إذا افترضنا أن مجتمع العبيد كان متوازناً جندرياً في الأساس. ولن تبدو المأساة أقل هولاً في مناطق أخرى من القارة، مثل أنتيوكيا (أنطاكيا) الكولومبية، حيث تصل نسبة حصة الأوروبيين من الأنساب الأبوية إلى 94%، مقابل 90% من الأنساب الأمومية للسكان الأصليين. ويمكن تعميم ذلك بهذا القدر أو ذاك على معظم مناطق أميركا الجنوبية والوسطى (Carmona et al. 2003).

خاتمة

لا تزال ثورة التحليل الجينومي في بداياتها. وهو سيحتاج إلى بعض الوقت لصقل أدواته وتدقيق مناهجه. لذلك لا ينبغي التسرع باعتماد استخلاصاته كحقائق نهائية. وتتمثل أبرز المعوقات أمام تحسين مخرجاته، في محدودية العينات التي يتناولها، سواء في ما يتعلق بحجمها، أو بمدى أمانة تمثيلها للجماعات المستهدفة بالدراسة. وكذلك صعوبة الحصول على عينات حمض نووي من رُفات موغلة في القدم، وصالحة للتحليل، من المناطق ذات المناخ الحار والرطب، أو الحصول على ما يكفي منها. ولذلك، سنجد أن الكثير من الأحداث المفصلية في التاريخ الجينومي، تُنسب إلى أوروبا أو سيبيريا، لمجرد أن مناخهما البارد حفظ لنا قدراً أكبر وأقدم وأكثر جودة، من أحماض الأزمنة الغابرة النووية.

وفضلاً عن المعوقات التقنية، ثمة معضلة أخرى تتمثل في تحيّزات وأهواء بعض الباحثين، وتصوراتهم المسبقة عن مواضيع وأطر البحث، تبعاً لانتماءاتهم الأيديولوجية أو الإثنية. فمثلاً، تجد في الكثير من الدراسات حضوراً مبالغاً به لليهود كجماعة عرقية، ومحاولات لإسقاط الأساطير التوراتية والاستشراقية على الخرائط الجينية. كذلك يُشتَمّ من بعض الأبحاث نزوعها إلى ممالأة مزاعم هوياتية أقلوية وانعزالية، مثل تضخيم الفوارق الجينومية بين البربر والعرب، وبين الكرد ومحيطهم، أو الزعم بأن اللبنانيين، أو بعض طوائفهم، أقرب جينياً إلى أوروبا منهم إلى العرب.

قبل بلايين السنين من تدشين أجدادنا السومريين لحقبة تدوين التاريخ الإنساني على رُقم الطين، كانت العضوية الحية قد بدأت في تدوين وقائع رحلة تطورها بنفسها، من وحيدات الخلية الأولى صُعوداً إلى الإنسان العاقل، بلغتها البيوكيميائية المُشفَّرة في جدائل «الجينوم». وها نحن نضع أيدينا أخيراً على مفاتيح «صندوقها الأسود» ذاك. فهل سنرقى في تناولنا لمحتوياته إلى تعميق إدراكنا لمدى تأصلنا وتقاربنا، وتفاهة ما يفرقنا، أم سنتخذ منها متاريس جديدة في حروب الهويات؟!

* كاتب وباحث سوري