يجب أن يأكل الجميع الخبز الأبيض

تاريخيّاً، كان الغذاء الرئيس في دول غربي أفريقيا، مثل غينيا والسنغال، مكوّناً من الدقيق المطحون من الدخن والذرة البيضاء والبطاطا الحلوة، وهي تتلاءم مع البيئة الطبيعية في هذه المناطق. ولكنّ إنتاجها تراجع بشكل كبير، نتيجة ارتفاع استيراد القمح من الاتحاد الأوروبي. القمح الأوروبي أرخص بكثير من القمح المنتج في السنغال، كما من أنواع الدقيق المحلية الأخرى. وبالرغم من أنّ السنغال بلدٌ تعمل الغالبية الساحقة من سكانه بالزراعة، إلّا أنه يستورد معظم حاجاته من المنتوجات الزراعية، وخاصة الحبوب، من أوروبا. يعود ذلك، بالدرجة الأولى، إلى الدعم الزراعيّ الهائل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي لمزارعيه، والذي يقدّر بـ200 مليار دولار. هذه النفقات الإجمالية، والتي تقدّرها بعض المصادر بأكثر من ذلك بكثير، هي أكثر ممّا نحتاج له لسدّ النقص الغذائي على مستوى العالم أجمع. يحصل المزارع الألماني، مثلاً، على دعم من الاتّحاد الأوروبي بما يُعرف بـ«مكافأة التشغيل»، يُدفع لكلّ هكتار، يُضاف إليها أيضاً دعم ماليّ لحماية البيئة. لفهم كمية الأموال التي يتقاضاها المزارع الألماني بالنسبة إلى إنتاجه نورد مثلاً، فقد بلغت كلفة إنتاج طن القمح على المزارع في ألمانيا 265 يورو، وهذه أسعار عام 2017، ولكن ّسعر الطن في السوق العالمية بلغ حوالى 166 يورو. أي أنّ ألمانيا تبيع القمح من دون التكلفة. ولكن فقط بفضل الدعم الزراعيّ الذي يُدفع مباشرة لمنتجي القمح، يصبح هذا القمح قادراً على المنافسة العالمية، ويستمرّ المزارعون الألمان بالعمل والإنتاج. علماً بأن ربع الأراضي الزراعية الشاسعة في ألمانيا مخصّص لزراعة القمح، كما أنّ ألمانيا صدّرت ربع قمحها إلى أفريقيا في عام 2016. تزداد شحنات المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول أخرى إلى أفريقيا بشكل متسارع، وستستمرّ بالازدياد. فالدول الصناعية تريد المضي قدماً في إلغاء قيود التبادل التجاري، وخصوصاً في الحقبة الليبرالية الجديدة وفتح الأسواق.

إمبريالية الطماطم

في إيطاليا، تتمّ زراعة الطماطم بكثافة، وهي تتمتع بميزة تجارية تنافسية كبيرة مقارنة بالدول الأفريقية. سبب هذه الميزة، أيضاً، يكمن في الدعم الذي تقدّمه الحكومة لمزارعي الطماطم، إضافة إلى استغلال الأيدي العاملة الرخيصة من المهاجرين من أفريقيا ومن دول أخرى. ففي غانا، أدّى تدفّق الواردات الرخيصة للطماطم المعلّبة من الاتّحاد الأوروبي بشكل رئيسي، ومن دول أخرى، إلى تدمير قطاع صناعة الطماطم تماماً، وهو ما ألحق ضرراً هائلاً بقطاع الزراعة التي يعيش منها أيضاً معظم سكان البلد. بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلدان غربي أفريقيا، من منتجات الطماطم والحليب المجفّف والمركّز واللحوم، حوالى 700 مليون يورو. هذه الواردات، وبهذه الكمية والميزة التنافسية، تُخرج المنتجين المحلّيين ببساطة من السوق. في التسعينيات، كانت غانا تنتج 90% من حاجاتها من الدواجن، أما اليوم تنتج فقط 5%. لدينا إذاً 85% تترجم إلى بطالة وتدمير اجتماعي، وهجرة، ونزيف اقتصادي وبشري. ولدينا إلى جانب الصادرات، مساعدات سخية أيضاً. الفائض الإنتاجي في الغرب هو سمة قديمة لا تتوقف. يعتمد 5,6 ملايين إنسان في إثيوبيا على المساعدات الدولية لمواجهة الجوع، وقد ازدادت أعداد الجوعى باطراد مع نمو الاستثمارات الأجنبية في استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي المعدّ للتصدير، فيما موّل برنامج التنمية التابع للبنك الدولي الحكومة الأثيوبية من أجل القيام بإجراءات تسهّل الاستحواذ على الأراضي التي كانت ملكية عامة، أو مراعي، أو غابات. كما أنّ البنك الدولي، وغيره من المنظّمات الأوروبية والدولية، تموّل برامج المساعدة الغذائية. تسبّب ذلك بانتزاع الأراضي من قِبل كثير من المزارعين المحلّيين وسلبهم «أمنهم الغذائي» الذي يُصدَّر إلى الخارج، وهم في المقابل، يصدّرون قوة عملهم إلى الاتّحاد الأوروبي عن طريق الهجرة غير الشرعية.

المعادلة كالتالي: يخسر المزارعون الصغار الأفارقة أراضيهم لصالح الشركات الزراعية العملاقة المصدّرة للمنتجات الزراعية، ومن ثمّ يصبحون معتمدين بالكامل على المساعدات الغذائية الغربية من أجل البقاء على قيد الحياة. هذه السياسات التي تتبعها الأطراف المستفيدة من قوانين التجارة العالمية، التي تعزّزت في الحقبة الليبرالية الجديدة، تدمّر الأسواق المحلية وتجبر الناس على ترك أوطانهم.

الأسعار والأمن الغذائي

تعتبر الهند من أواخر البلدان المندمجة في العولمة والمنفتحة على التجارة، وخصوصاً في قطاع الزراعة. فقد بقيت السياسات النهروية (نسبة إلى رئيس وزراء الهند الأسبق نهرو)، نافذة في أرياف الهند ذات الكثافة السكانية العالية حتى وقت متأخر. كانت مؤسّسة الغذاء الهندية مستعدة لشراء الحبوب من المزارعين بحدّ سعريّ أدنى يتضمّن ربحاً. كما أنّ تثبيت الأسعار والتسليف المالي بفوائد منخفضة، شكّلا حماية للمزارعين بشكل عام. أُلغي العمل بهذه السياسات في مطلع التسعينيات، وخُفّضت النفقات، كما هو حال الاستثمار في البنية التحتية، وكما هو حال التسليف الحكومي أيضاً. الفلّاح هنا وقع ضحية للسوق ولتقلّبات الأسعار ولمقرضي القطاع الخاص. هذه الملامح النيو ليبرالية في السياسة الزراعية الهندية، ألحقت أضراراً فادحة بالدور الاجتماعي الذي يلعبه القطاع الزراعي على صعيد البلاد. وشهدنا حالات عديدة من الانتحار في أوساط مزارعي القطن، بعد هبوط الأسعار الدراماتيكي لهذه المادة في أواخر التسعينيات، كما شهدنا نزعاً للملكية الزراعية وتركّزاً غير مسبوق وتراجعاً في الاستثمار الزراعي. وكان هذا من أهم أسباب النزوح الجماعي للفلّاحين نحو المدن، وتشكيل العشوائيات وأحزمة البؤس. أكثر من ذلك، تمّ ضرب الأمن الغذائي في الصميم، فقد وصلت الهند إلى أسفل القائمة العالمية في قاعدة بيانات إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ذلك أن نصيب الفرد فيها من المواد الغذائية (196 كلغ للفرد) هو الأدنى في العالم، فهو أدنى حتى من أفريقيا حيث بلغ في القارة ككلّ 225 كلغ. وهذا أقل طبعاً من الصين (350 كلغ) والاتحاد الأوروبي (بين 500 و600 كلغ) والولايات المتحدة الأميركية (1300 كلغ). قضية الأسعار وحركة السلع وطبيعة التجارة هنا، تقع في أساس التناقض الرئيس بين المراكز والأطراف. كما يرى سمير أمين أن هذا التناقض، وما ينتج عنه من صراعات، تحدّد بشكل مباشر ومتزامن الأسعار النسبية للتبادل بين المركز والأطراف، وبنية تقسيم العمل الدولي. كذلك، فإنّها، وهو الأهم، تحدّد اتجاه ومعدّل التراكم على مستوى العالم، لصالح المراكز، وتحدّد الصراعات والتجاذبات داخل دول المركز. يتعزّز هذا التراكم لمصلحة المراكز الإمبريالية ومنها الغربية، بربط القطاع الزراعي بالأسواق المالية العالمية. إذ أنه بعد أزمة الغذاء العالمية، وما جرى فيها من ارتفاع في أسعار الأغذية الأساسية، عامي 2007 و2008 وما قبلها (2004)، زاد ارتباط قطاع الزراعة بسوق الأوراق المالية، وبالتالي زاد تعرّضه للمضاربات، فقد بات مصدراً للتراكم المالي والربح من قِبل الشركات المدرَجة في البورصة أكثر من ذي قبل. إننا هنا نتحدث عن تحويل الغذاء الذي هو مسألة حياتية لشعوب البلدان المتخلّفة ــــ حيث الضمانات الاجتماعية في أدنى مستوياتها ــــ إلى موضوع للمضاربة بكل ما تعنيه من خطر في ما يتعلق بغلاء الأسعار والتقلّبات المالية لأسعار الأسهم.

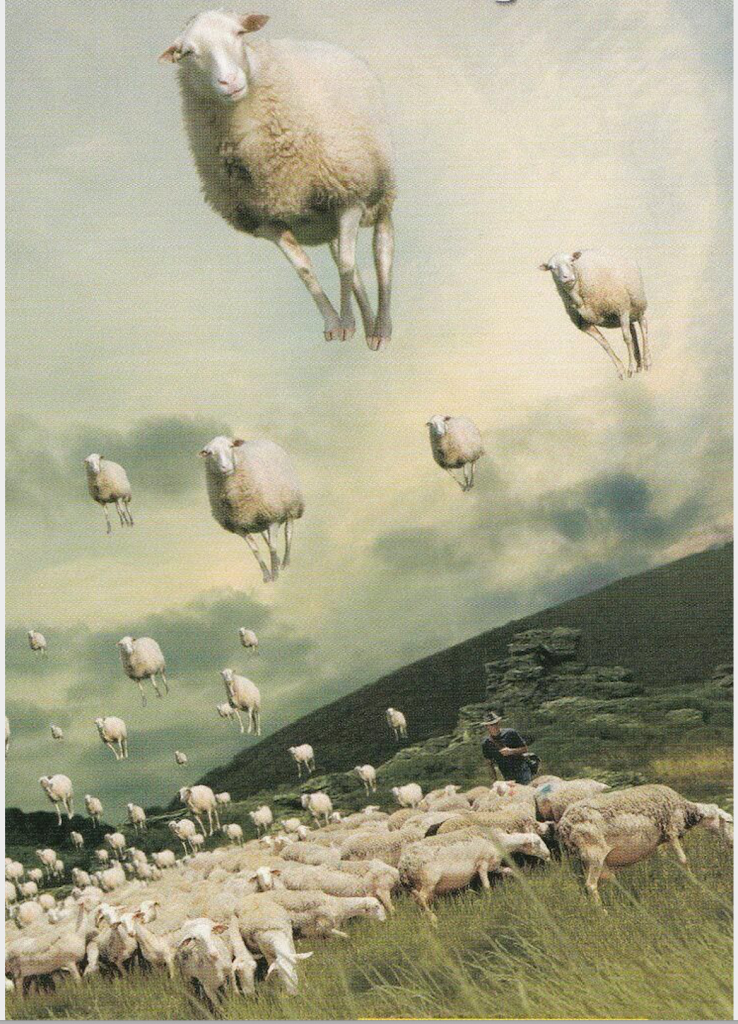

الهجرة إلى المدن المكتظة والأحزمة العشوائية هي إحدى نتائج السياسة الزراعية لأميركا والاتّحاد الأوروبي

دخلت الدول المتخلّفة، وبشكل متفاوت ـــــ خلال مرحلة بدأت بعد منتصف السبعينيات وتعزّزت في التسعينيات وما زالت تتعزّز ـــــ في دوّامة الديون وخدمتها لتغطية حاجات الاستيراد، مما كان من الممكن تغطيته لو جرت حماية قطاعات أساسية، كالزراعة، من الخراب والتدمير المقصود. ولكن مثل هذه الأساسيات غابت لصالح مفاهيم جديدة، فبات الهاجس المؤرق هو نقص التمويل وعجز الموازنة، وهذا العجز في الإنفاق والاعتماد على الاستيراد هو القضية. ففي دولة مثل مصر، التي هي مثال آخر على تدهور قطاع الزراعة واعتماد سياسة الاستيراد والتصدير، إثر الانفتاح التجاري والمالي الذي بدأ مبكراً، نشهد نقصاً شديداً في الإنتاج، وهذه هي القضية المركزية كما يراها المفكر الاقتصادي المصري محمد دويدار، وليس عجز الموازنة، ولا خروج من هذه الدائرة الجهنمية إلا بمعالجة وتطوير القطاع الزراعي الذي جرى إهماله منذ السبعينيات.

تتنوّع السياسات الزراعية الغربية في دول الجنوب، بالرغم من ثبات أهدافها وتوجهاتها العامة. فقد تقوم الاستثمارات الغربية بتدمير إنتاج محاصيل معيّنة، والاستثمار المكثّف في أخرى، وهذا ترجعه المفكرة الاقتصادية أوتسا باتنايك إلى أنّ الشمال الصناعي الغني يملك فائضاً من بعض أنواع الغذاء، مثل الحبوب والدواجن ومشتقات الحليب، ولكنّه يفتقر إلى أنواع أخرى ضرورية لتنويع سلّته الغذائية، وتحقيق حدّ الرفاه في كلّ الفصول، مثل أنواع معيّنة من الفاكهة والخضار التي لا تنتج لديهم. ومن دون إدراك ذلك لن نعي الدينامية الفعلية التي تعمل فيها الأنظمة الغذائية، ولن نفهم عمل شركات الغذاء المتعدّدة الجنسية العابرة للحدود. فالحكومات الغربية تحاول عرقلة دعم الحكومات المحلية لبعض السلع الاستراتيجية كالحبوب، بحجة أنّ ذلك يعدّ خرقاً لقوانين التجارة الحرة.

الأثر السيكولوجي الاجتماعي

الهجرة إلى المدن المكتظة والأحزمة العشوائية، هي كما قلنا سابقاً إحدى نتائج السياسة الزراعية لأميركا والاتحاد الأوروبي، المرتبطة بتحرير التجارة بالأغذية وتدمير القطاع الزراعي في بلدان الجنوب، إضافة إلى الهجرة الأفريقية إلى أوروبا عبر قوارب الموت في البحر الأبيض المتوسط. فهذا الإفراغ للأرياف المهملة والمجوعة لعب دوراً أساسياً في تشكيل جديد لديموغرافيا البلدان المتخلّفة ولديموغرافيا الدول الغربية على حدّ سواء، شبيه بالتعديل السكاني الذي سبّبته تجارة العبيد من أفريقيا في القرن 17 ــــ 18. لا نبالغ إذا قلنا إنّ المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى دول المركز، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي، هي مسألة حيوية في سدّ نقص العمالة وخصوصاً في قطاع الخدمات والمساهمة في تغطية أزمة النمو السكاني هناك.

يرى المفكر الاقتصادي علي القادري، أنه بالإضافة إلى الأثر الديموغرافي لهذه السياسات فإنّ لديها عاملاً سيكولوجياً اجتماعياً ألا وهو عامل التخويف، أو ترهيب الشرائح الاجتماعية من هول المجاعات الذي يقوم بدوره بتقوية العصبيات الهوياتية والقومية. إذاً، التجويع أداةٌ أيديولوجية، إذ إن تركيز وسائل الإعلام الغربية على مشاهد الجوع والخراب في البلدان المتخلّفة أبعد ما يكون عن الأهداف الإنسانية ومحاولة حلّ المشكل الإنساني. فالقادري يرى أن رؤية المواطن في دول الشمال للجوع خارج حدود بلده، ينتج ردَّ فعل انعكاسياً في ذهنه وزهواً بتقدم مجتمعه ودولته، ويعتبر أنّ تدهور المجتمعات الأخرى ناتجٌ عن ثقافتهم ووضعهم الحضاري، كما قال بكل صراحة وشفافية الرئيس الفرنسي ماكرون. هذه القيمة المتسرّبة من الشمال إلى الجنوب، عبر الهيمنة بشكلها النقدي؛ هيمنة الدولار، وبشكلها البشري عبر الهجرات غير الشرعية والتفريغ الديموغرافي؛ وتبريرها الإيديولوجي من قبل وسائل الإعلام والدعاية الغربية إذاً: «القوة تحدد الريع، والقوة والريع يتمظهران سوسيولوجياً».

خاتمة

المساعدات الغذائية المقدمة من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي والمشاريع التي تباشرها المنظّمات غير الحكومية، تلعب الدور الأساسي في هذه المجزرة. فبالإضافة إلى عمليات الفساد المالي الهائلة التي تتخلّلها، فإن أثرها التنموي مدمّر، وهو مضاد للتنمية. مقابل كمية من الغذاء الذي قد يسدّ بعض الرمق، تتمّ تغطية النهب المنظّم عن طريق الاستثمارات الزراعية المعدّة للتصدير لصالح دول المركز. كذلك، يتم تحريك جزء من الفائض المالي لتكوين شريحة اجتماعية في البلدان المتخلّفة، تعمل ضمن هذه المنظمات ومرتبطة بهذه الشركات وذات دخل شهري بعملة الدولار، وبنمط حياة غربي. حتى أنّ بعض المعونات وبرامج التنمية تحاول دعم المنتجات المحلية التي تم تخريب عملية إنتاجها من قِبل الدول ذاتها، كمثال حبوب الدخن التي ذُكرت سابقاً. هنا أوروبا تدعم تسويق المنتجات المحلية وتعيقه في الوقت نفسه، هكذا يكون الدعم دعائياً ومعزولاً وفارغاً من المحتوى بينما تكون الإعاقة ممنهجة وموسّعة ومتّخذة كسياسة عامة. الاتحاد الأوروبي يصرّح بالفم الملآن: «لا يمكن تعويض نقص المواد الغذائية في أفريقيا إلّا من خلال الصادرات». ونضيف: ومن خلال المشاريع التي ترعاها المنظمات غير الحكومية. لذلك تقوم صناديق التنمية والإحسان في أميركا والاتحاد الأوروبي، بتوسيع الموانئ في البلدان المتخلّفة لاستقبال المزيد من المستوردات. «لا تعطني سمكة لكن علّمني كيف أصطاد»، مثلٌ يطبّقه الاتحاد الأوروبي وصناديق التنمية التابعة للبنك الدولي، عن طريق المشاريع التنموية لدعم المنتجات المحلية، مع إضافة صغيرة، هي أنّه يجفّف النهر ويقتل جميع الأسماك، ومن ثم يتحدّث ماكرون عن عدم أهلية المواطن الأفريقي لاستعمال السنّارة نتيجة المشكلة الحضارية.

* باحث سوري