رضوان وانفجار المرفأ

برز رضوان مرتضى كإعلامي متورّط بكامل جوارحه في متابعة موضوع التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت. فهو لم يكلّ عن متابعة يومياتها والبحث في أدقّ تفاصيلها. ومن الناحية المهنية، تفرض المتابعة اليومية قدراً عالياً من التحدّي في عدم التشويش على مصداقية الإعلامي، بفعل تحرّك التحقيق وتغيّر معطياته. وفي بلد مثل لبنان، مجاله السياسي طوائفي وجهوي، من السهل بناء الاتهام بالانحياز وفقاً لكلّ معطى يومي هو، بالضرورة، جزئي. هكذا، مثلاً، غضب أنصار «التيار الوطني الحر» من مواظبة بعض الإعلاميين على طرح ضرورة مساءلة المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، وتوقيفه، معتبرين ذلك استهدافاً سياسياً مقصوداً.

أدّى مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء التحقيقات، وما رافقها من توقيفات لم يعد الكثير منها مبرّراً ومفهوماً، كونها لم تتوسّع لتطاول المزيد من كبار المسؤولين، إلى تزايد مطالبة المحقّق العدلي، فادي صوان، بعدم الاكتفاء بتوقيف صغار الضبّاط والموظّفين من جهة، وتسريع البتّ بمسألة استمرار توقيفهم من جهة ثانية. تصرَّف المحقّق العدلي بطريقة اعتبرها كثيرون استنسابية وراقت، بالمقابل، للبعض الذي يستهدف منذ ما قبل 17 تشرين الأول / أكتوبر فريقاً سياسياً بعينه، طاول الادّعاء العدلي بعض مسؤوليه الكبار. الاستنسابية المفضوحة لاتهامات المحقّق العدلي، إضافة إلى أخطاء قانونية رافقتها، حقنت الأجواء الملبّدة أصلاً وردّ صوان بالتوقّف عن التحقيق مدّة شهر، مهمِلاً بقاء العشرات من الموقوفين على ذمّة التحقيق.

ومع تنبّه الجميع إلى تغيّر سلوك المحقّق العدلي الذي شاع، لدى تعيينه، الكثير عن سماته الشخصية ونزاهته، طُرحت العديد من الأسئلة بشأن كامل مسار التحقيقات، وفي مقدمة ذلك عدم استدعاء القيادة السابقة والحالية للجيش اللبناني حتى اللحظة. وكانت كلٌّ من صحيفة «الأخبار» ومحطّة «الجديد»، اللتين يعمل فيهما الإعلامي رضوان مرتضى، قد أضاءتا مراراً على وجود مسؤولية أساسية للجيش عن وصول واستبقاء وعدم ترحيل أو تلف «نترات الأمونيوم» وذلك بموجب صلاحية الجيش قانوناً عن المتفجّرات وكونه المسؤول الأول عن الأمن في مرفأ بيروت. وجرى كشف مراسَلة من قيادة الجيش السابقة لا تطلب فيها ترحيل أو تلف شحنة «النترات»، وتكتفي بالتعبير عن عدم حاجتها إليها والنظر في إمكانية بيعها من شركة مختصّة تطوّعت بتسميتها وتحديدها. أيّ مراقب يستطيع الاستنتاج، بسهولة، أنّ قيادة الجيش السابقة ارتكبت خطأً فادحاً في هذه المراسلة عكَس ، بالحد الأدنى، قدَراً عالياً من الخفّة وانعدام المسؤولية. فقد أدّى ذلك، في نهاية المطاف، إلى الإبقاء على قنبلة نووية صغيرة من دون شروط المعرفة والحماية اللازمة، وصولاً إلى تفجّرها.

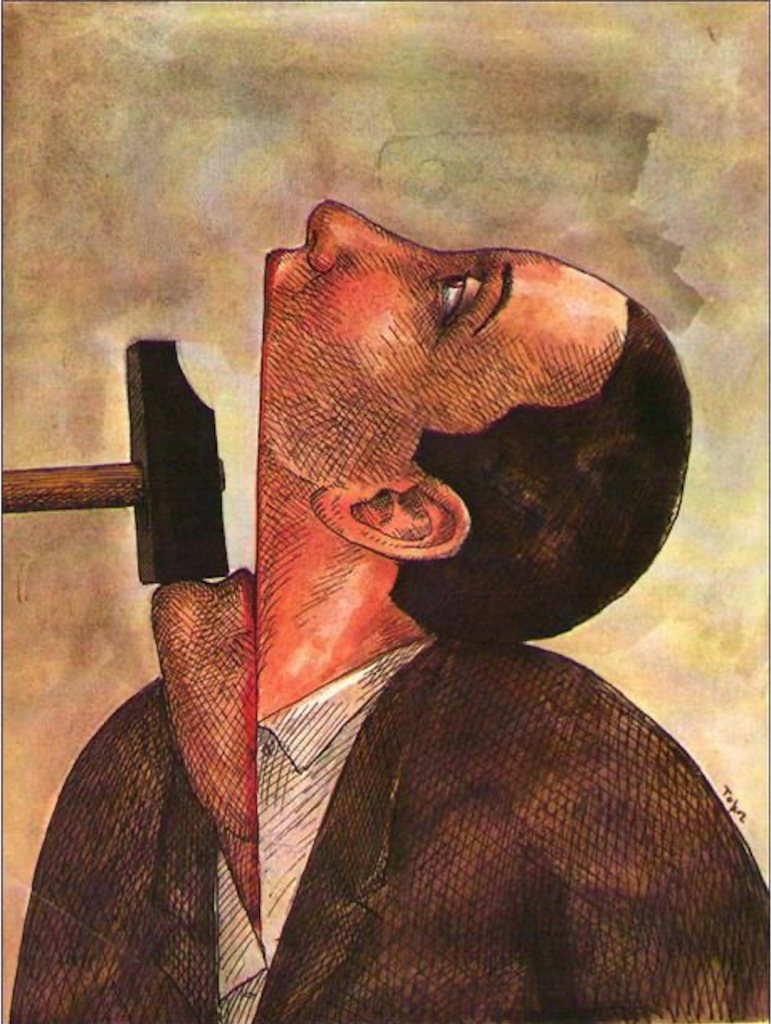

في هذا السياق، كثّف مرتضى حملته على المحقّق العدلي مستغرباً عدم استدعائه أيّاً من قيادتَي الجيش، السابقة والحالية، ومفنّداً الأسباب الداعية لذلك. وكان العماد جان قهوجي، القائد السابق للجيش، قد فضّل في وقت سابق إرسال محاميه لتمثيله في قضية فساد يحقّق فيها القضاء. ومع استدعاء اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام، ومن ثمّ مثوله أمام المحقّق العدلي، بدا أنّ قيادة الجيش لا تريد الخضوع للمساءلة. ففي لبنان، قلّما «امتنع» قاضٍ عن استدعاء مسؤول كبير، بنفسه. ولكن تجاهُل الضغط الإعلامي ومناشدات أهالي الضحايا ومجموعات مدنية للمضي قدماً في التحقيق، كلّها أمور أدّت إلى ارتفاع في اللهجة وتوتّر في الأجواء وصولاً إلى تدخّل قائد الجيش، خلافاً للأصول، لاستصدار قرار بمنع الإعلامي رضوان مرتضى من دخول المحكمة العسكرية. في السجالات المتّصلة بهذا القرار، استخدم مرتضى تعبيراً غير موفّق، وفيه إساءة، ولكنه معبّر، لوصف أحد الاحتمالات وراء جريمة المرفأ. فبعد احتمالَي التفجير إسرائيلياً، أو التسبّب العمد في التفجير محلياً، وصف الاحتمال الثالث بـ«حمرنة» الجيش. ولا يوجد ما يؤكّد أنّ أكثريةً لبنانية شهقت لدى سماعِها هذا التوصيف، بعد أكثر من سنة جرى خلالها التشهير والتنكيل بأعراض المسؤولين، عبر مختلف المحطّات الإعلامية سواء عبر مراسليها الميدانيين أو برامجها السياسية. ففي حالة الإهمال تكبر مسؤولية الجيش لأنّه، كما ذكرنا، أبقى تلك القنبلة النووية الصغيرة التي عادت وانفجرت بين أحضاننا وهذا الفعل يوحي تلقائياً بعشرات المفردات المسيئة، من أجل توصيفه!

اختُزل المشهد، إذّاك، بتعبير مسيء عن واقع شديد السوء، قابله سلوك خاطئ لإنزال عقاب قد يكون مستحقّاً. فقانوناً، استخدم مرتضى تعبيراً يحمل قدحاً وذمّاً، ويُساءل عنه أصولاً ،لكنّ قائد الجيش ردّ بإجراءٍ غير قانوني لمحاسبته من حيث إنّه نصّب نفسه مدّعياً وقاضياً خارج نطاق صلاحياته. فلا جدال على صلاحية محكمة المطبوعات، حصرياً، في مساءلة إعلامي عن قولٍ أو نشرٍ في معرض قيامه بعمله. ولقد ناضل مئات الصحافيين توصّلاً إلى هذا الوضع الذي يُعتبر المساس به، مسّاً بجوهر الحريات في لبنان. ولذلك، يصبح السؤال مشروعاً عن سبب قيام قائد الجيش بمخالفة الأصول ومحاولة القيام بتوقيف مرتضى لتأديبه، «على كيفه»، وهو ما فشل في تحقيقه، مسبّباً بيديه واحدة من الإهانات الواضحة للجيش نفسه.

الجيش و«القائد»

لبنان من الدول القليلة التي لديها منصب «قائد الجيش» بدل «رئيس الأركان المشتركة»، ولذلك، ربما، علاقة بطبيعة النظام السياسي الطائفي. كذلك، «يتميّز» لبنان بأنّ موقع رئاسة الجمهورية فيه، وكذلك موقع قائد الجيش، مخصّصان لأبناء الطائفة المارونية حصراً، على غرار مواقع أخرى مخصّصة لطوائف بعينها. وفي مراجعة سريعة لتاريخ لبنان المعاصِر، يتبيّن أنّ ذلك طالما سبّب توترات داخلية في آخر سنتين رئاسيتين.

الجيش، أيضاً، شكّل البيئة الطبيعية لظهور «التيار الوطني الحر» وزعيمه، الرئيس الحالي وقائد الجيش الأسبق، العماد ميشال عون. وهو، كذلك، المؤسّسة الوحيدة الأكثر تماسكاً من غيرها والتي تحظى بتأييد واسع. هو تعبير عن أمل «وحدوي»، يصل البعض إلى حدّ وصفه بالإجماع رغم أنّ زعيماً مثل وليد جنبلاط لم يعرف له رأياً ثابتاً حوله. ورغم العشرات من علامات الاستفهام والشكوك حول مناقبية ونزاهة بعض قيادته والعديد من ضباطه، خصوصاً بعد عهد الرئيس والجنرال إميل لحود، بقي الإعلام «الموالي» يخوض معارك أسطرة الجيش، وهي معارك زادت وتيرتها مع العماد جوزف عون لأسباب عديدة.

لهذه الأسباب يتعرّض أيّ قائد للجيش، دائماً، لإغراء الانزلاق إلى لعب دورٍ سياسي بصفته فريقاً، خلافاً لدوره ووظيفته. وقد تحوّل هذا الأمر إلى عبء بعد خروج الجيش السوري من لبنان، وهو الذي كان «يُدَوزِن» تناقضات المشهد الداخلي. تجربة ميشال سليمان، كأوّل رئيس للجمهورية بعد الانسحاب السوري، ومعه جان قهوجي كقائد للجيش، لم تكن مشجّعة بمآلاتها. فقد ازداد خلالها النفوذ الأميركي على ما عداه وهو ما سوف يهدّد، وإن بشكل كامن، التماسك الداخلي للمؤسّسة العسكرية ويحوّلها تدريجياً إلى «مشروع» فريق منحاز في السياسة المحلية.

البعض لا يتضامن مع رضوان بسبب عمله في «الأخبار» والبعض الآخر بسبب عمله في «الجديد»

دور الجيش في تسهيل «تمدّد» اللحظات الأولى لاحتجاجات 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019 رفضاً لوضع ضريبة على تطبيق «الواتساب»، كان موضع تساؤلٍ نظراً إلى تزامن إغلاق هذا العدد الكبير من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية مع سويعات التحرّك الأولى. وبالنظر إلى التطوّرات المتّصلة بالانتفاضة، ولا سيما شعاراتها التي هيمنت منذ بدايتها، وبروز دور العسكريين المتقاعدين فيها والانكشاف التدريجي لعلاقة بعض «الناشطين» بفروع مخابرات الجيش، بدأ يُنظر إلى الجيش كفاعل سياسي مثله مثل بقية الفاعلين السياسيين.

ونتيجة لذلك، إضافة إلى أسباب أخرى لا داعيَ للخوض فيها هنا، اهتزّت الحصانة المعنوية للجيش. أخذ الرأي العام الذي تصالح مع فكرة نزع القداسة والمهابة عن رجال الدين الذين يتدخّلون في الشأن السياسي، يتعامل بالطريقة نفسها مع الجيش. هكذا، أدّى اقتراب الجيش من السياسة وميادين الاحتجاج، وإن خلف غلالة أو وقوفاً مع «الشعب»، إلى تعريضه لمفرداتها وأدبيّاتها وسلبيّاتها كما إيجابيّاتها.

هذا الدور السياسي للجيش وقائده، الممارَس منه والمأمول، قد يفسِّر حالة التوتّر والرغبة في التهرّب من المساءلة. فمنطق الأمور كان أن يجري تثمير الاستثمار في «الثورة»، ذات الشعارات الإصلاحية العامّة والداعية إلى إعلاء دولة القانون والمؤسّسات، من خلال توسيع دائرة المتّهمين أو المُدانين (سياسياً) بالفساد داخل «الطبقة السياسية». لكنّ انفجار المرفأ، غيّر المشهد كلياً بعدما طاولت شراراته قيادة الجيش نفسها، بشخصَي العماد جوزف عون والعماد جان قهوجي. وترافقت مع ذلك عودة ملف الفساد الكبير في عهد القيادة السابقة للجيش. هكذا، وجد الجيش نفسه أسير شعارات «الثورة» ومفرداتها وقاموسها، وقد بدأ يناله جزء يسير (وناعم) منها، وهو الذي كان يعتقد أنّها سوف تصبّ في طاحونته.

لا إجماع على رفض دور سياسي للجيش، فكثيرون يعتبرونه «المنقذ الوحيد». بعض ناشطي «الثورة» يرون فيه القوة الوحيدة الصالحة للتحالف معها ضدّ «الفساد». والرهان على الجيوش في بلدان الجنوب ليس جديداً ولا مستغرباً، لكن نجاح الجيش بانتزاع دور سياسي إنقاذي له شروط عديدة، من بينها فهم اللحظة السياسية بديناميّاتها واحتمالاتها وحسن اختيار الحلفاء، المحليين والخارجيين. وفي غياب حزب سياسي يقود الجيش، لا يبقى أمام «القائد»، للتزوّد بالدراسات والأبحاث الاستراتيجية الضرورية للتحليل والاستنباط والاستشراف، سوى خيار من ثلاثة: 1 - الاعتماد على خيرة ضبّاط وأركان المؤسّسة وأكاديميّيها، وهم كثُر وأَكْفاء. 2 - «تلقّي» تقارير الخارج و«نصائحه». 3 - الاعتماد على المعرفة والخبرة الذاتية. والحال أنّ المصلحة تكمن في عدم تهميش الاحتمال الأول مع توسيع دائرته خارج نطاق المؤسّسة الحصري، لكي تصير النظرة إلى تطوّرات الإقليم «جوانية» وأقرب إلى الواقع.

«الثورة» واضطرابها

لفت في الاشتباك الدائر بين الإعلامي رضوان مرتضى والجيش، أنّ «الثورة» (نعتمد هذه التسمية من غير باب التبنّي) وجدت نفسها أمام عملية «انشطار» جديدة، بعد «الانشطار» الأخير إثر عراضة 6/6 الهزلية، للمطالبة بنزع سلاح المقاومة، والدعوة للانتداب بعد جريمة تفجير المرفأ. ويكشف ذلك هشاشة الطابع «الثوري» للغالبية المتحكّمة بالقرار العام بين المجموعات والناشطين. فليس أمراً مستعصياً، إن كنت ثائراً «لايت»، أن تدرك أنّ «خطأ» رضوان لا يوازي «خطيئة» قائد الجيش، بمعنى أنّه لا يبرّرها. فأنت مع القانون، وكان الإعلام سلاحك الأقوى وشريكك طيلة مرحلة احتلال الفضاء العام، فلماذا الضياع؟ صحيح أنّك كنت تحيّد الجيش وتدين «المندسّين» الذين كانوا «يعتدون» عليه ويخرّبون عليك كرنفالك السلمي وطهارة صورتك التي ينقلها الإعلام، لكنّك تعرّضت مثل غيرك لغضب الجيش وهراواته ومراكز تحقيقاته. فلماذا تجد صعوبة في إعلان موقف «لايت»، على شاكلتك، يقول إنّك تؤيّد دعوة رضوان للتحقيق مع قيادة الجيش وتدين استخدام تعبير «حمرنة» (مع أنّك انتهكت، طيلة أشهر، أمهات المسؤولين وأعراضهم) و«تستغرب»، بالمقابل، ما قام به الجيش وتدعوه للتقدّم بشكوى أمام محكمة المطبوعات؟ فلماذا سكتّ؟

أما إن كنت ثائراً «حقيقياً»، فالأمر يجب أن يكون أسهل وأشبه بـ«كرجة الماء»،فأنت البطل التاريخي لمعركة الحريات وخصوصاً الإعلامية، وتعتبر الجيش مجرّد أداة قمعية بيد «الطبقة الحاكمة»، ولا تتوقّف كثيراً عند «آداب» الحديث خصوصاً مع الخصوم. أنت، كثائر «كامل الدسم»، يُفترض أنّك تعتبر التشهير واجباً لفضح الناهبين والمرتكبين والفاسدين، كما يفترض أنّك تتّهم الجيش بأكثر من «الحمرنة»، فلماذا يتلعثم لسانك؟

البعض لا يتضامن مع رضوان بسبب عمله في «الأخبار»، والبعض الآخر بسبب عمله في «الجديد»! هكذا، فجأة، تغيرّت النظرة إلى وسائل الإعلام عند من كانوا ضيوفه الدائمين. ينسى بعض «الثوار» القضية الأساسية ويفتحون بازاراً سخيفاً لحسابات ضيّقة. كان الرجل صوتهم الأقوى من الهمروجات أمام منزل صوّان، في الدفع نحو تحقيق جدّي بجريمة المرفأ يُنزل القصاص العادل والمنصف ويهدّئ النفوس، ومع ذلك تراهُم يتلعثمون.

ثمة، في المقابل، مَن تصرّف بشكل تلقائي وبديهي وتمكّن من بناء موقف سليم استناداً إلى فهمه لتعقيدات الوضع الداخلي وقدرته على التمييز بين الجوهري والعارض ومناعته المعقولة إزاء ما يتعرّض له من ضخّ إعلامي. يكفي ألا يكون المرء منافقاً، حتى يتمكّن من البقاء في دائرة القيم والمبادئ التي يدعو إليها. وهذه الفئة من المناضلين الحقيقيين، أيّاً كان تموضعهم، هي التي يعوَّل عليها لظهور قيادات سياسية جديدة تستطيع بثّ «المعنى» في السياسة. كلٌّ لأسبابه، ومن مواقع مختلفة، توافقوا على ضرورة عدم الانزلاق إلى التشفّي بالوسائل الإعلامية التي يعمل فيها مرتضى، وعلى تجاوز ملاحظاتهم - حيث وُجدت - على الإعلامي نفسه. انتصروا للمبدأ، وهو أنّ ثمّة قانوناً وحريةَ تعبير يجب احترامهما وثمّة تغوّلاً يجب التصدّي له لمحاصرة أيّة أوهام بإمكانية تكريس دولة بوليسية في لبنان. هذا التوافق المبدئي، بين مختلفين، هو أحد عناصر الفرز المهمة التي ينبغي بالمجموعات المتشكّلة حديثاً التوقف عنده. هو، بهذا المعنى، علامة دالّة في حياة جسم الانتفاضة الحقيقي.

التنصّل من الموقف بحجّة «فتح» معركة الرئاسة أتى من زاويتين: اعتبار الإضاءة على مسؤولية الجيش في قضية تفجير المرفأ بمثابة استهداف سياسي للإساءة إلى صورة «القائد المرشّح»، واعتبار طريقة تصرّف الجيش استعراضاً لم يكن موفّقاً لقوة «القائد المرشّح»، لا يخلو من الرسائل. في الحالتين، بدا كأنّه لا يجوز مساءلة الجيش، علماً بأنّ قائده لم يعبّر عن نيّته الترشّح، وأنّ على أهالي الضحايا أن يحموا صورة «القائد» تحسّباً لخوضه المعركة الرئاسية! ورغم اختلاف الحالتين، فإنّ هذا المشهد يذكّر بملابسات المعركة لمحاسبة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة. انبرى البعض، حينها، للقول إنّ الرجل مجرّد موظّف، وإنّ المعركة هي لإسقاط النظام ومحاسبة الجميع. واللافت أنّه، في الحالتين، تقوم الجهات السياسية و«الثورية» ذاتها بعملية التعمية على الموضوع الأساسي، ووضع طبقات كثيفة من الأفكار والحُجَج لحماية المرتكبين أو المخطئين. وهذه المسألة يجب أن تكون موضع عناية المعنيين بقيادة الانفجار الاجتماعي المقبل، وواحداً من عوامل الفرز الضرورية ضمن الجسم الواسع للحركة الشعبية.

أمّا فرضية المعركة بين الأجهزة الأمنية لتبرير التهرّب من موقف، فتُذكِّر، هي الأخرى، بالارتباك الذي ساد صفوف التحرّكات الاحتجاجية المبكرة، منذ عام 2015، حين ظهرت علامات التشقّق ضمن بنية منظومة النهب والتبعية. آنذاك، وبدل التسلّل بين الشقوق لإحراز تقدّم وتحقيق أهداف، خرجت نظرية «كلّن يعني كلّن»، المشغولة بعناية، لتحمي «الجزء» بحجّة أنّ المعركة هي مع «الكل». ما الذي يضير «ثورة» أو «معارضة» في تنافس الأجهزة أو تضعضع المنظومة؟ في الأصل، يجب أن يكون ذلك من الأهداف التكتيكية في عملية خوض الصراع. الحقيقة أنّ الذين أثاروا هذه المسألة هدفوا، خصوصاً، إلى التشكيك في نزاهة الإعلامي نفسه وتصويره «أداة» يشغّلها جهاز أمني محدّد. ومثل هذه الاتهامات سريعة الانتشار والتأثير أيضاً، لكنّها تصبح مُضحكة عندما تصدر عمن يقيمون بين ظهراني محطات تلفزيونية لا تبذل جهداً لإخفاء تمويلها الخارجي ولا تموضعها السياسي. وهي تصبح هزلية عندما تصدر عن «ناشطين» أو مجموعات لا شكّ في تلقّيها الدعم الخارجي. وحكاية العلاقة بين الصحافة والسياسة والأمن ليست جديدة في العالم، بل هي ملازمة لمهنة الصحافة نفسها. فهي علاقة خاصّة وضرورية للنجاح المهني. لكنّ الذين يقبلون أن يصبحوا أدوات لمصلحة الأجهزة الأمنية أو السفارات، يسهل تمييزهم من سيّاراتهم ونوعية ساعاتهم وبزّاتهم وسفراتهم وقصورهم، وخصوصاً سهراتهم وطبيعة علاقاتهم الاجتماعية.

أما بعد،

فلا حاجة ملحّة لتحويل «حادث الارتطام» بين الجيش والإعلام إلى مكاسَرة كبرى، الآن. فجوهر المسألة هو إبقاء القانون مرجعية للتعامل بين الجميع واعتباره فوق الجميع. ولا حلّ سوى ذلك، رغم حالة البؤس التي تعتري القضاء الذي سوف يجد نفسه، قريباً جداً، أمام تحدّي المسؤولية التاريخية. وهذا الموقف ليس انحيازاً أعمى إلى الإعلام، فجلّه كارثي ويلعب أدواراً تخريبية للأوطان والعقول في كثير من الحالات. ولا بأس من لحظة يجري فيها تعديل القوانين لوضع قيود على تمويله ودوره. لكنّ مرجعيّة محكمة المطبوعات، في ما يتعلّق بالإعلاميين، هي أمرٌ محسوم والمحكمة العسكرية، المثيرة للجدل، ليست بديلاً صالحاً.

أمّا الجيش، فهو من المؤسّسات التي توجد مصلحة وطنية في الحفاظ عليها، وهو ليس «إقطاعاً» معزولاً عن محيطه. أوضاعه وأموره تعني جميع اللبنانيين الذين يعرفون معنى تعطيله. والجيش ليس صورة بل مسؤولية وممارسة ونموذج. فالهيبة، التي يحبّها الجيش، تأتي نتيجة واقعه ودوره الفعليين لا الصورة التي يخلقها ويروّجها عن نفسه. وبالنظر إلى ما حدث، يُنتظر من قائد الجيش المبادرة السريعة لتبديد الانطباع الذي ساد، وإجراء اللازم لإثبات أنّ قيادتَي الجيش، السابقة والحالية، هما تحت القانون وتخضعان للمساءلة. على أحدهم أن يهمس في أذن المحقّق العدلي، إذا استمرّ في سلوكه الحالي، لاستدعاء المعنيين في الجيش من دون استثناء.

هل كان كلّ ذلك ليحصل لو أنّ المحقّق العدلي قام بواجباته كما يجب؟ ألا يجب اعتباره مسؤولاً عن هذا الانزلاق المقلق الذي شهدناه؟ وهل يجوز القبول باستمرار هذه الطريقة المثيرة للجدل، وربما الفتنة، في إدارة التحقيق بهذه الجريمة المروّعة؟ الجيش والقضاء، كلاهما يتحمّلان مسؤولية خاصّة في المسار الذي أدّى إلى إدخال «نترات الأمونيوم» وبقائها حتى انفجارها أو تفجيرها. وكلاهما لم يخضعا للمساءلة من قبل القاضي صوّان، حتى اللحظة. وهذه المسألة أصبحت شديدة الحساسية وتهدّد بجرّنا إلى حيث لا ينبغي، بدلالة ردّ فعل الجيش أخيراً. وإن لم يتم تدارك الأمر سريعاً، على صعيد المؤسّستين، فإنّ نُذر اشتباكات من نوع جديد ستدور في الأفق.

رضوان مرتضى نطَق بدعوة حقّ باسم اللبنانيين لمنع تمييع التحقيق، فأصل الموضوع هو الحاجة إلى معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن جريمة المرفأ. لقد بات ذلك شرطاً لازماً للمضي قدماً، فمن دون ذلك تبقى الدولة، بكامل مؤسّساتها وأجهزتها وقواها السياسية، مُدانة بجريمة إبادة لم تنجح بشكل كامل. ولهذه الأسباب، لا مناصَ من مطالبة الجيش والقضاء، بشكل خاص، بجعل هذه القضية على رأس الأولويات وتكثيف الجهود بشكل جدّي وبعيداً عن أي اعتبار، من أجل مسح دماء اللبنانيين ومحاسبة قتَلَتِهم مهما كان علوّ مراتبهم. لا يعيب الجيش خضوعه للقانون ولا تخدشه كلمةٌ «طايشة»، مثل بعض رصاصه، ولا تأتي العدالة على أيدي قضاة ذوي قلوب مرتجفة. وإذا كانت المافيا المتحكّمة بالبلاد تتحصّن خلف «حصانتها» للتهرّب من المساءلة، لا يضير قائد الجيش تقديم نموذج عن الامتثال للقانون يُحرج به الأصدقاء قبل الخصوم. استطراداً، أصبح التعامل مع جريمة المرفأ عاملاً إضافياً من عوامل الفرز في جسم الانتفاضة الكامنة. فكيف يمكن تخيّل التلاقي بين من يريد للتحقيق أن يطاول جميع من لهم علاقة ومن لا يريد ذلك؟ وكيف يمكن التلاقي بين من يؤيّد خطوة الجيش، غير القانونية، ومن لا يؤيّدها؟

بين حرية التعبير، وضوابطها، وانتهاك السلطة - كل سلطة - للقانون، لا يستطيع الساعون للتغيير دفن رؤوسهم في الرمال والتزام الصمت. إذّاك، يكفّون عن أن يكونوا ما يزعمون.

* كاتب سياسي