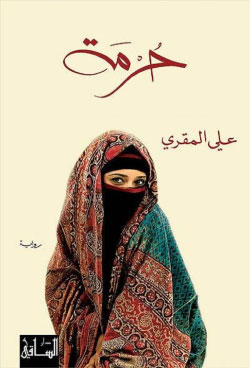

اكتفى علي المقري في باكورته الروائية «طعم أسود رائحة سوداء» (2008) بنزع قشرة أولى عن واقع جماعة يمنية تعيش على هامش الحياة بسبب سواد بشرتها. رواية صادمة وضعت قراءها أمام حقيقة الألم الذي تعيشه تلك الجماعة في بيئة اجتماعية تحتقر اللون الأسود. في روايته الثانية «اليهودي الحالي»، نزع قشرة ثانية من واقع اجتماعي محكوم بقيود العرق والطائفة والدين عبر حكاية حب مستحيلة بين مسلمة وصبي من يهود اليمن. أمّا في روايته الجديدة «حُرمَة» (الساقي)، فنجد الروائي والشاعر اليمني وقد ذهب متمادياً في نزع القشرات، فلم يعد هناك أي شيء يغطّي الواقع الذي يحاول الجميع إنكاره رغم معرفتهم بأنه حقيقي يحدث فعلاً ولو وراء ستائر وجدران.

ولهذا، نجد المقري مُصرّاً على الذهاب بعيداً في فعل عمل روائي يعيد سرد حياة سريّة/ معلومة تخص مجتمعاً يعيش تحت وطأة الكبت والحرمان وأثقال رغبات لا تعرف حدوداً وشهوات غير قادرة على لمس انطفاءاتها لتجد في الدين حلاً، ولو موقتاً.

يرتكز الكاتب على أحوال فتاة لا نعرف لها اسماً طوال الرواية. مجرد حُرمة لا تستحق أن تمتلك اسماً: «لم ينادِني أحد في البيت باسمي، أمي تناديني: أميمتي، وأحياناً: أمي الصغيرة... فيما أسمع أبي يقول: يا بنت... أين البنت؟ أعرف أنه يقصدني».

بالتوازي مع هذه الـ«حُرمة» التي لا يحقّ لها امتلاك اسم ولا هوية ولا صوت، نجد شقيقتها الكبرى لولا التي تمتلك اسماً وحياة سرية خاصة بها و«أفلام بورنو» تخوض فيها بشراهة بتواطؤ أسرتها التي لا يهمها سوى الأموال التي تأتي من ابنتها الكبرى من دون السؤال عن مصدرها. إنه الفقر هنا وما يفعله في حياة اليمنيين، فالمهم أن لا ينكشف شيء ويبقى الأمر طي الكتمان.

وعليه، تسير حياة لولا، تقوم بإعادة تركيب (رقع) غشاء بكارتها؛ لأن مدير الشركة (ولي نعمتها) الذي تعمل معه يرغب بأن يجدها بكراً في كل مرة يدخلها. لكن عندما يتقدم بها العمر، يتركها الجميع لتجد نفسها مضطرة إلى إغواء أحد الشباب وجلبه إلى غرفتها في بيت والدها من طريق إلباسه زياً خاصاً بالنساء. يعود الأب من عمله باكراً بسبب وعكة ألمّت به، يسمع أصواتاً صاخبة آتية من غرفة ابنته، يفتح الباب الذي لم يكن موصداً ليجدها غارقة في لذتها: «كنت تعلم كل شيء وتتصرف كأنك لا تعرف» تقول البنت لأبيها.

في المقلب الآخر، كانت الـ«حُرمة» قد خاضت كثيراً في الحياة، لكن من دون تذوق لذاتها الكاملة. تُرغم على الالتحاق بمعهد سلفي لا يُسمح فيه بالاختلاط، رغم أنّه يضمّ محاضرين شيوخاً يعلّمون كيف «تكون المعاشرة الزوجية مليئة بالإشباع العاطفي». حالة تكاد تكون تكثيفاً لواقع هذه الجامعات الدينية التي تعيش كبتاً مضاعفاً داخل بيئة مكبوتة أصلاً. كبت يدفع الـ«حُرمة» إلى القبول بزوج (مجاهد) جلبه لها شقيقها، الماركسي السابق والأصولي الحالي، لكنّها تكتشف لاحقاً أنّها قد تزوجت عنيناً عاجزاً عن فعل شيء. يتواصل الحرمان بينما يتقدم الجهاد عندما تقرر الذهاب مع زوجها إلى أفغانستان لمحاربة «الملحدين الكفّار». إنّه استرجاع لوقائع سفر آلاف الشباب اليمنيين والعرب إلى أفغانستان أيام الاتحاد السوفياتي السابق. لاحقاً، تعود الـ«حُرمة» إلى اليمن بعدما عاشت أهوالاً وعبرت سجوناً كثيرة. لكنّها تعود من دون زوجها الذي وقع في الأسر. ويطول غيابه بينما يرتفع مستوى الرغبة عندها. يدفعها ذلك إلى أخذ «فتوى شرعية» تتيح لها الطلاق من الـ«بعل» الذي لا يُعرف مصيره. تتزوج ذلك الشيخ الذي أعطاها الفتوى، لكنّ ليلة واحدة كانت كافية لتعرف الـ«حُرمة» أنّ زوجها المفتي «لا يستطيع»، ليقع الطلاق فيما يواصل الحرمان تقدّمه والجنون أيضاً.

اللافت في الرواية أنّ علي المقري يسرد كل هذه الوقائع والحياة المكبوتة لأبطاله مع تركيزه على «حُرمة»، لكن من دون اللجوء إلى التنظير وطرح أحكام قيمية على تصرفاتهم. كأنّه أراد تبسيط تلك الحيوات المركبة وإعادة تركيبها بواقعية قصوى من دون الوقوع في التقريرية والمباشرة والوعظ، حتى في طريقة تعمده وصف العمليات الجنسية التي احتواها العمل بإفراط قد يجده بعضهم استفزازياً وفجاً. إلا أنّ هذا لا يحجب حقيقة أنّ هذا يحدث في حياة سرية يعلم الجميع بوجودها، لكن لا أحد يستطيع الكلام عليها بصوت مرتفع.

جنس وأكاذيب وجهاد: حفريات علي المقري