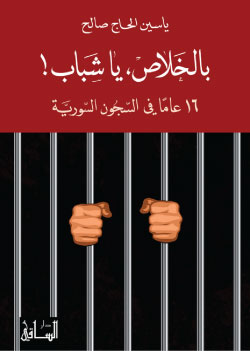

كان يُفترض أن يصبح ياسين الحاج صالح طبيباً، يداوي مرضاه في عيادته، ويمارس حياته الاجتماعية، والثقافية، وحتى السياسية، مثل كل الناس. لكنّ اعتقال الكاتب السوري عام 1980 عندما كان في العشرين ويدرس الطبّ في جامعة حلب، قلبَ المعادلة. كان الحاج صالح عضواً نشطاً في «الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي». هذا ما كلّفه 16 عاماً قضاها متنقلاً بين سجن «المسلميّة» في حلب، و«عدْرا» في دمشق، قبل أن ينتهي به المطاف في سجن «تدمر» المرعب. يستعيد الكاتب تجربته المريرة هذه في عمله «بالخلاص، يا شباب! ـــ 16 عاماً في السجون السورية» (دار الساقي). الحقيقة أنّه ينشغل كثيراً عن تجربته، ليفكّك العلاقة التاريخية المثلثية بين السجن والسجين والسجّان من خلال «دراسات» سوسيو ـــ تحليلية وتاريخية.

حتى حين يكتب سيرة سجنه، فإنّه لا يبحث في القاموس اللغوي عن عبارات مشحونة بالألم والحزن ترقى بقضيّته إلى ما قد تعوّده القراء من سوداويات في أدب السجون. على العكس، سيصدم صاحب «أساطير الآخرين» هؤلاء، حين يفنّد الكثير من الأساطير المنسوبة إلى عوالم السجن، ويخلع عن نفسه رداء البطولة.

يذهب «حكيم الثورة السورية» ـــ كما يلقَّب ـــ أبعد من ذلك، حين يقول إنّه «يحنّ» إلى السجن الذي قضى فيه كل شبابه تقريباً، وجعله مثقفاً بعدما كان شاباً «مشتّت الذهن من دون حياة عاطفية وجنسية، معوجّ التكوين من جهات متعددة، ولا يتحكّم بشيء من حياته، ومعرّضاً لتدمير ذاته»... بسبب كل هذا وغيره، «كان السجن حلاً». ولأنّ هذا الادّعاء قد يكون شائكاً وحساساً و«ذا حدّين»، فإن الحاج صالح يشرح خلفيات هذا الحنين، ويقدم تفسيرَين له. الأوّل يبرز صفة «قربانية» لتجربة السجين، بينما الثاني أوسع وأعمّ يُقَرّ فيه «أننا نحنّ إلى السجن (...) لأننا نتحرر فيه من عبء الحرية».

اقتراحُ اعتبار السجن تجربة قربانية ـــ وهو الذي يفسّر حنين المؤلف ـــ يعني أنّ الذي قُدّرت له النجاة بعد سنوات التعذيب والإهانة والحرمان، من دون أن ينكسر جسدياً ونفسياً، قد يحنّ إلى تجربته هناك، وإلى المكان الذي شهد تجدّده أو ولادته الثانية: «الأكيد أنّه لو لم تتِح لي الظروف أن أنجو بعد 16 عاماً في السجن، لما تملّكني شعور الحنين هذا. ولو حصل أن تحطّمت كلياً، أو جزئياً ـــ وهو ما وقع لبعضِ مَن كانت شروط سجنهم وأوضاعهم العائلية والمادية والنفسية أقسى بكثير من شروطي ـــ لكنت ربما أُصاب بالقشعريرة في كل مرة تذكرت فيها السجن».

هكذا إذاً، صار ابن الـ 20 عاماً قرباناً لذاك الرجل الأربعيني الذي سيخرج من السجن بعد 16 عاماً: «مات أحدنا كي يعيش الآخر». لكن، كيف استطاع شاب لا يملك تجارب حياتية عميقة (في ذلك الوقت)، وليس ذا بنية جسدية قوية، الانتصار على السجن؟ العوامل كثيرة، لكن أهمها «الاستحباس»، وهو «فكرة أساسية ومتكررة في هذا الكتاب». أبسط تعريف للاستحباس، بحسب الحاج صالح، أن «يستوطن السجين السجنَ، فيمسي بيته ويسترخي فيه، ويكفّ الزمن عن أن يكون محض عدوّ له». مع الاستحباس، استطاع الفوز بحياته ومستقبله رغماً عن السجن... باستثناء «تدمر». في هذا السجن الصحراوي الرهيب، لا يمكن أي حلّ إنقاذ السجين، أو وضعه في مرتبة المطمئن والحالم في الخروج سالماً. في «تدمر»، قد يتمنّى المرء الموت، وتتهدّم كل الأبنية الأخلاقية، ربما، من الصراع على آخر لقمة بقيت في صحن يأكل منه السجناء. «تدمر» الذي يُعَدّ معيار قسوة وتدميرية السجون السورية، يتوقف زمن السجين لدى دخوله، ويتعرّف هناك إلى عالم آخر... عالم يغدو فيه السؤال عن لون فرج الأم أمراً طبيعياً، وكذلك التقاط «الشحاطات» بالفم، والتعذيب اليومي اللاإنساني.

سيُنقل الحاج صالح إلى هناك في آخر عام من فترة سجنه، بعد أن يرفض مساومة النظام سياسياً، ويرفض كتابة تقارير عن زملائه المعارضين لمصلحة المخابرات؛ وهذان الاحتمالان يضعهما السجّان السوري شرطاً «قبل نهائي» للإفراج عن معتقليه السياسيين. إذاً، «تدمر» مرحلة أخيرة و«تأديبية» للشيوعيين أمثال ياسين الحاج صالح؛ لكنّه المكان الرسمي للسجناء السياسيين (الإخوان المسلمين) وسجناء «البعث» العراقي. لا يدخل صاحب «سوريا من الظل ـــ نظرات داخل الصندوق الأسود» عوالم هؤلاء كثيراً، مُرجعاً الأمر إلى انعزالهم وأيديولوجيتهم التي تفرض التفافهم على بعضهم بعيداً عن السجناء الآخرين. العذاب الذي يتلقاه الشيوعيون في السجون السورية لا يمكن مقارنته بالقدر الهائل من العذاب الذي يلازم سجناء «الإخوان» ومن بعدهم بعثيو العراق. باعتباره شيوعياً إذاً، استطاع ياسين الحاج صالح المداومة على القراءة، حتى آخر ساعات قضاها في سجنه «العادي» قبل أن يُرحّل إلى «تدمر»، كذلك استطاع ترويض «وحش» السجن هناك، وقضاء بعض الوقت في التسلية، والرياضة، وحتى في متابعة التلفزيون الذي «سُمح» لهم بمشاهداته في عام 1986. لكن هذا، بالطبع، لا يعني أن الكاتب السوري «سوبر سجين» كما تسأله محاورتُه في إحدى المواد المنشورة في الكتاب. انطلاقاً من وجهة نظر تغلب فيها الفكرية على السيريّة، يحكي الحاج صالح عن معنى الحب، والأنثى، والزيارات، وقراءة الكتب، والانقطاع عن الزمن والحياة في الخارج، وانعدام الخصوصية، لدى السجين السوري. يتوقف طويلاً عند «الآخرين»، من سجّانين، وزملاء مسجونين. يصف السجّانين بأن كان بعضهم «يعبد» النظام المتمثل في شخصية حافظ الأسد، بينما بعضهم الآخر يتعاطف مع الكاتب وزملائه. يكتب عن أثر السجن على حياة المعتقلين بعد خروجهم منه. يروي قصص بعض زملائه الذين واجهوا صعوبات وأزمات اجتماعية حادة، مع حبيباتهم وزوجاتهم وأولادهم، بعدما قضوا سنوات طويلة خلف القضبان أفقدتهم قدراً كبيراً من مرجعياتهم الاجتماعية والأخلاقية... أو فلنقل: الإنسانية بصورة عامة. ليس مبالغة القول إن «بالخلاص، يا شباب! ـــ 16 عاماً في السجون السورية» أحد أهمّ الكتب التي أفرزتها تجربة السجن في الوطن العربي. إنه مرجع، ودليل عن أقبية التعذيب السورية، وعن نزلائها، لم يكتبه صاحبه بـ«الدم» كما يبالغ «أبطال السجن»، بل برويّته وعقلانيته وتواضعه، وبنظرته الثاقبة إلى شتّى المواضيع السياسية والإنسانية.

لقد تم تعديل هذا النص عن نسخته الأصلية المنشورة بتاريخ 13 تموز 2012

ياسين الحاج صالح يتذكّر الليل الطويل