(محمد سباعنة)

ومع اختلاف أشكال السجن الثلاثة، اختبرت ثلاثة مستويات من الحريّة. فعندما كنت في سجن «هشارون» السيئ السمعة، واجهت منظومتين: إحداهما سجنية، نظرًا إلى وجودي كأسيرة داخل سجن يعدّ جزءًا من المنظومة الاستعمارية المستخدمة لضبط المُستعمَرين والتحكم بهم، والثانية جندرية، إذ كنت الأنثى الوحيدة الموجودة داخل هذا السجن المخصص للذكور «الجنائيين». كنت أشعر بأنني أقل شعورًا بالحريّة، من أثناء وجودي في سجن «الدامون» المخصص للأسيرات الفلسطينيات، وكأنني انتقلت من مكانٍ أكثر عنفًا، إلى مكانٍ يمكنني مشاركة تحمُّل العنف الموجّه فيه برفقة الأسيرات. عند هذه اللحظة، يتحوّل الهمّ الفردي إلى همٍّ جماعي، فنصير أكثر قدرة على تحمّله، وحينها تشعر بأن إمكانية الوصول إلى الحريّة الكاملة أقرب.

ولاحقًا عند صدور قرار الإفراج المشروط عني من سجن الدامون إلى الحبس المنزلي (الإقامة الجبرية)، الذي رافقه قرار بمنع الاتصال والتواصل. شعرت لوهلة بأنني تحرّرت بشكل كامل وأنني أتنفس الحريّة. لكنني اكتشفت أنها بطبيعة الحال حريّة مجتزأة ومشروطة، فأنا خارج الحدود الجغرافية والهندسية للسجن بمعناه التقليدي، لكنني أواجه سجنًا من نوعٍ آخر، يكاد يكون أكثر خطورة وقسوة من السجن الذي نعرفه. لقد تحوّل بيت عائلتي الذي كبرت فيه إلى مكان يفرض سلطة قهرية على جسدي، وتحوّلت معه المشاعر الطبيعية التي تُبنى عليها العائلة في السياق المجتمعي، وتحديداً الفلسطيني، وهي مشاعر الحب والحميمية والأمان، إلى أدوات سيطرة ورقابة وتحكّم، يستخدمها والداي اتجاهي بدافع الخوف والحب الفطري، وبطريقة غير واعية سيكولوجيًّا، ليتحوّلا في مشهد يكاد يكون سوريالياً إلى سجّانين عليّ، وعندها تتشوّه كل معاني الحريّة في ذهني، فأعود إلى السؤال البديهي الأول وهو : ما معنى الحريّة؟

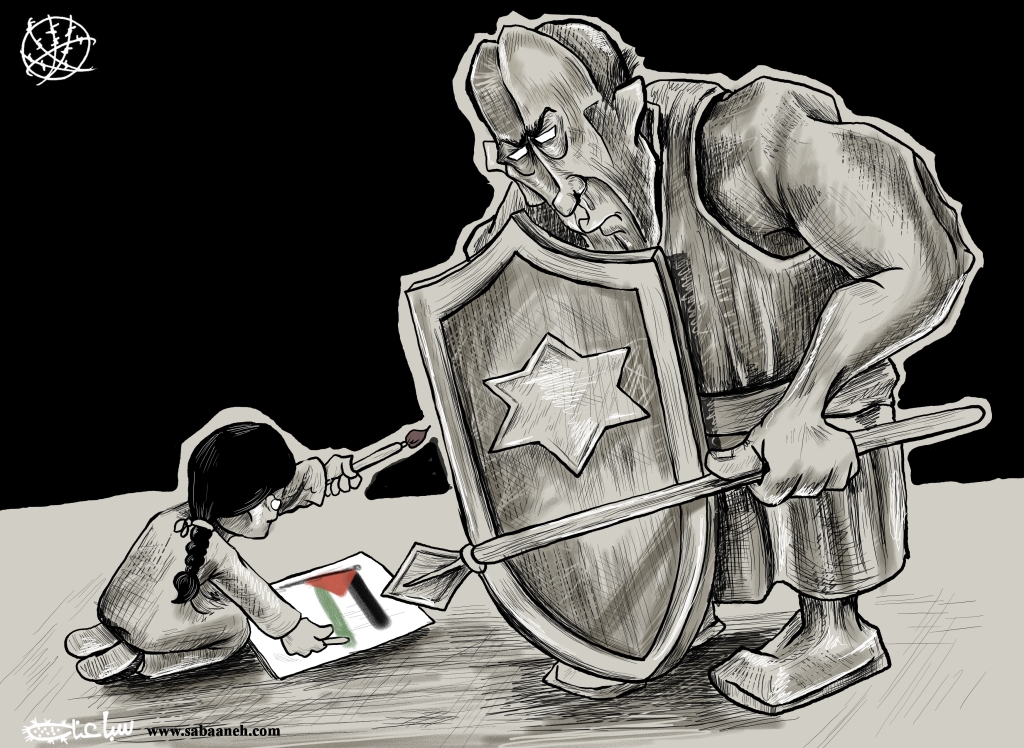

قد يكون هذا السؤال وجوديًّا وإشكاليًا في ظلّ تعرّض الفلسطيني باستمرار لأشكال وأنواع مختلفة ومتجددة من أدوات العقاب وأساليب الإماتة والقهر في السياق الاستعماري في فلسطين المحتلة، وتحديدًا منذ السابع من تشرين الأول 2023. ومع استمرار الإبادة الجماعية في غزة بكل ما تحمله من جرائم وفظائع غير مسبوقة، إذ تُبدع المنظومة الصهيونية في ابتكار آليات جديدة لترهيب الفلسطينيين وإذلالهم وإسكاتهم، يعود بنا الزمن اليوم، ونحن في القرن الحادي والعشرين إلى لحظة قال فيها الراحل ناجي العلي: «اللي بده يكتب أو يرسم لفلسطين، بده يعرف حاله ميت»، وانطلاقًا من هذه الحقيقة المؤلمة، أكتب هذه السطور، بصفتي صحافية وباحثة فلسطينية، مورست بحقها مستويات متعددة، من القهر والظلم والعنف الرمزي، بهدف الإسكات، وفقدان الذات، لكنني لم أختر الصمت، لإيماني المطلق بأن عواقب الصمت ستكون أشدّ خطورة من أسبابه، ولوعيي بأن الكتابة هي أداة تحرر دائمة، كما أن المقاومة باختلاف تمثّلاتها وسياقاتها في فلسطين المحتلة «جدوى مستمرة» كما تعلّمنا من الشهيد باسل الأعرج.

أقف اليوم أمام مسؤولية فردية وجمعية، انطلاقًا من موقعيّتي كصحافية فلسطينية حرّة، ترى أن دورها في الصحافة يتعدّى كونها مهنة ومصدراً لتحصيل الرزق، بل إنها واجب أخلاقي وإنساني ووطني، يحتّم عليّ نقل رواية وأصوات المهمّشين والمهمّشات الواقعين تحت نيران الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في غزة والضفة الغربية، والمسحوقين بين مطارق أدواته العقابية «الناعمة»، والخشنة كذلك، في القدس والداخل المحتل، وأبرزها اليوم ما يسمّى بـ«سجن المجتمع» أو «عفودات شيروت» التي أواجهها شخصيًا. فما هي هذه الأداة العقابية، وكيف يتم استخدامها بحق الفلسطينيين؟ وكيف تُساهم في ضبطهم وتأديبهم؟ وما هي أدوات مقاومتها وآلياتها؟

كانت المرة الأولى التي أشتبك فيها مع مصطلح «عفودات شيروت» عندما أقرّه القاضي الإسرائيلي بحقي، حين حكمني بعقوبة لمدة 9 أشهر _ وهي المدة الأعلى في هذا النوع من العقوبات - في تاريخ 13 تموز 2023 في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، وذلك بعد اتهامي بـ«التحريض» و«التماهي مع تنظيمات إرهابية». حينها أيضًا انتقلت بين مستويَين للحريّة، والمفارقة أن كليهما مشروط ومجتزأ. فمع إقرار القاضي بالحكم، انتهت تلقائيًا فترة وجودي في الحبس المنزلي، والتي استمرت لمدة عشرة شهور متواصلة منذ أيلول 2022 حتى تموز 2023، مُنعت فيها من الخروج من حدود منزل العائلة الكائن في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، كما حُرم طفلاي من وجودي معهما في أيّ نزهة لحديقة قريبة من المنزل أو زيارة طارئة لطبيب، أو حتى توصيلهما إلى باب المدرسة الذي لا يبعد عن البيت إلا عدة أمتار.

لا شكّ أن من يقرأ هذه السطور، يخطر في ذهنه سؤال حول إمكانية رفض هذه الخيارات، وقضاء مدة العقوبة داخل السجن العادي، وهو خيار متاح، إذ إن الدولة ومنظومتها الأمنية تفضّل السجن دائمًا للفلسطينيين، لكن فطرتنا الإنسانية تبحث دائماً عن أقرب الطرق للحريّة. كما أن أمومتي لطفلين صغيرين، دفعتني إلى اختيار الطريق الأكثر قسوة، وهو طريق العقوبات الثلاث، فأنا أؤمن بأن مسؤوليتي كأمّ فلسطينية واقعة تحت الاحتلال، تُحّتم عليّ مواجهة أصعب الخيارات في سبيل حماية طفليّ قدر الإمكان، والبقاء إلى جانبهما، وهو أبسط حقّ لهما كأطفال، وأقلّ واجب عليّ كأُمّ، وهذا ما قررت أن أفعله مجبرةً طبعاً، مهما بلغ الثمن.

في شهر نيسان 2024، توجّهت إلى سجن «إيشل»، وهو أحد أقدم السجون الإسرائيلية، بني في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، بداية عام 1970، وقد فوجئت بوجود وحدة خاصة هناك تُسمى وحدة «باركاي» وهي المسؤولة عن أعمال «الخدمة»، وتتبع لإدارة مصلحة السجون «شاباص»، وتُرّوِج لنفسها على أنها الوحدة الخاصة بـ«السجن في المجتمع» لـ«إعادة تأهيل الإنسان وفائدة المجتمع». ضحكت عندما سلّمني المسؤول هناك، وهو بالمناسبة عربي من النقب المحتل، نشرة خاصة بقوانين هذه الوحدة، وشروط العمل فيها. شعارها «نجمة الصباح، نور الفجر إذا حان وقت شروق الشمس، من يرى يقول فجر»، وقلت في نفسي، ما الذي تريده أو تتوقعه هذه المنظومة الأمنية من صحافية وباحثة فلسطينية عندما تُعاقبها بهذه الطريقة؟ وكيف يتعامل الفلسطينيون مع هذا النوع من العقوبات، وتحديداً الشباب منهم، هل تنجح فعلًا في إعادة تأهيلهم ليصبحوا قادرين على فائدة المجتمع؟ أيّ مجتمع هذا، وكيف تتم إعادة تأهيلهم، وهم واقعون تحت سلطة الاستعمار، ويتعرّضون لأصناف العذاب والقمع كافة، والقتل فيه ومن خلاله؟ أم هل تنجح في خداعهم بإنسانية الدولة وديموقراطيتها وحداثتها المزيفة، وهي تحاول إعادة هندسة علاقتهم بها؟ هل هذا هراء أم حقيقة؟

وهنا، من المهم أن نعرف أن سياق وجود هذا النوع من العقوبات، يعود تاريخيًا إلى نظام العقوبات الإسرائيلي الموجود منذ عام 1977، وعقوبة «السجن عن طريق الخدمة» وجدت في المادة الرقم 51 من قانون العقوبات، وتُعرّف اصطلاحًا بالقانون، على أنها «العمل المنجز خارج جدران السجن من أجل المنفعة العامة في مؤسسات الدولة أو المؤسسات غير الهادفة إلى الربح أو الهيئات المختلفة المعيّنة من قبل وزير الأمن الداخلي، ويتم تنفيذ العمل فيها بدون أجر أو مقابل، مع ضرورة التطبيق والإشراف التي وضعتها المحكمة ووفقًا للقواعد التي وضعها مشرف أعمال الخدمة، إذ يطلب العمل لعدد ساعات معينة يوميًا وغالبًا تكون 6 - 7 ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا، في الأماكن التي يحددها المراقب العام الخاص بالعفودات شيروت في المنطقة، وفي حال عدم القيام بها، يُحوّل السجين تلقائيًا إلى السجن العادي، وعادة ما تلجأ إليها المحكمة عندما تكون مدة الحكم الخاصة بالمتهم بالحد الأقصى 9 أشهر، ونوعية التهمة جنائية، باستثناء حالات قليلة، يكون فيها المتهم أمنياً، ولا تخفّض مدة الحكم إلا في حال حظي السجين بشهادة حسن سلوك».

التفاصيل الواردة أعلاه قد تكون صالحة للتنفيذ في دولة أوروبية مستقلة في شمال العالم، لكنها هنا في فلسطين تعدّ دربًا من الجنون، وفصلًا من فصول القهر الممنهج للفلسطينيين. وعليه، فقد اخترت أن أكتب عنها، كاشفة ما تخبّئه من سموم، وأنا الآن جزء منها وفيها. فبينما تقرأون أنتم هذه السطور، أقاوم، أنا الموجودة في حيٍّ صهيوني يُسمّى «كريات مناحيم»، نسبة إلى رئيس الصندوق القومي اليهودي في الولايات المتحدة، ماكس مناحيم بريسلر الذي كان ناشطًا في بناء الحيّ للمستوطنين المستقدمين من شمال أفريقيا، وقد بُني في المنطقة الواقعة بين قريتَي عين كارم والمالحة المُهجّرتَين جنوبيّ غربيّ القدس المحتلة. هناك يوجد مكان العمل المقرّر لي، وهو بيت للعجزة خاص بالجيل الأول من الإسرائيليين الذين استوطنوا البلاد، وامتلكوا بيوت أهلها بلا ذرّة رحمة، أو رفّة جفن.

إن كل محاولات إعادة هندسة الوعي الممارسة ضدّي، تجعلني أكتب لأتحرّر من قيدها، وأقرأ ليبقى عقلي منشغلًا، وأُمارس حقّي بين الحين والآخر في التجوّل في بلادي، وأنا أتخيّل ماذا كان يفعل هنا أجدادي، فأخرج إلى الحديقة المجاورة لمكان العمل، أتمرّد على قوانين الطبيعة، أقطف باقة من الزهور الفلسطينية الأصلية، لأعود بها لأُمّي، فتزيّن بها طاولة بيتنا الكائن في حيّ الشيخ جراح. أفعل ذلك لإدراكي ويقيني بأنني ابنة البلاد، وبنت جذورها الأصيلة، فلن تبخل عليّ البلاد بوردة تعيد لي الأمل، وتشحن وعيي بكل أساليب المقاومة وأدواتها، فيبقى صوتي عاليًا وأبقى أبحث عن معاني الحريّة الكاملة.