strong>بقلم محمد بنيس*

في حالة من الخشوع، تلقيت رحيل الدكتور سهيل إدريس. إنه، بلا ريب، أحد الفاعلين الثقافيين العرب الكبار، بين الخمسينيات والستينيات. وهو، أيضاً، الصديق الكبير، المعلم والقدوة. ما أثاره رحيله من رجة في نفسي وفي نفوس مثقفين عرب عديدين، صادر عن قوة حضوره في مسار الثقافة العربية الحديثة. كتاباته الروائية ومقالاته وأفعاله الثقافية ومواقفه السياسية تأتلف كلها في كلمة واحدة هي الحرية. ذلك ما وشم مرحلة بأكملها. جرأة ونبل. والذين عاشوا القليل أو الكثير من تلك المرحلة يدركون جيداً ما كان للدكتور سهيل إدريس من حياة ثقافية بها أعطى لزمنه العربي حياة جديدة.

قوة الحضور هي ما أستحضره في هذه اللحظة المكثفة من المشاعر. حضور لازمني، منذ مراهقتي ولم يتوقف عن تأكيد فاعليته عبر جرأة ونبل. مجلة «الآداب» كانت اللغة المشتركة بين شبان المرحلة، ومنشورات «دار الآداب» تحولت في لمح البصر إلى مكتبة جميع التوّاقين إلى تغيير الأفكار والحساسيات. أتذكر ذلك جيداً. ما زلت أحتفظ بأعداد قديمة من المجلة، كما أن إصدارات الدار، في الشعر والرواية والدراسات والترجمات، أظل حريصاً عليها في مكتبتي. وأتذكر الطريقة التي كان جيل ما بعد الاستقلال في المغرب يستقبل بها المجلة وإصداراتها. استقبال الفرح بالكلمة الحرة وبالعبارة المبحوث عنها. لكن الكلمات، بالنسبة إلى جميع المثقفين العرب النازعين إلى فك القيود، أصبحت تتلخّص في عبارة واحدة هي الالتزام. سهيل إدريس هو الاسم الثقافي الذي جعل من هذه الكلمة دليلاً على الانفتاح على الفلسفة الوجودية بعدما كان، في الخمسينيات، قد أيقظ حساسية الشبان على الشعر المعاصر. وقوميته كانت ذات صبغة إيمانية، مقابل عقائد وتيارات من اليمين واليسار. إيمانية هي الدليل على الرسوخ قبل أن تفيد العبودية. فالحرية هي التي دعته إلى اعتناق القومية والدفاع عنها، كتابةً وموقفاً. وهي في الوقت نفسه التي قادته، في التسعينيات، إلى الاعتذار للشيوعيين عن خطأ موقفه منهم.

تنوعت كتابات الدكتور سهيل إدريس. بين السرد والمقالة. وتظل رواية «الحي اللاتيني» علامة على وعي إنساني وحضاري في آن واحد. الفرد وتعلمه من الغرب صيغة جديدة لنقد القيم، الأخلاقية والدينية. إنها الرواية التي قربت من جيلي حياة فرنسية لما بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها قربته من ثقافة الجرأة على الحرية، التي عاد بها سهيل إدريس من باريس، ليغذّي بها ثقافة عربية ويعلّم بها جيلاً من الشبان كيف يبحثون عن طرائق جديدة في الحياة والتعبير عنها. نموذج قد يبدو، اليوم، غريباً. كانت ثقافته التقليدية، في القاهرة، سبيله إلى الانفتاح على الغرب وثقافته وقيمه النقدية، كأنما كان طه حسين نموذجه الأعلى، وهو يخرج من الأزهر ليأخذ من الثقافة الفرنسية شعلتها ويهديها إلى الثقافة العربية.

وهو المثقف الصديق. فرحت بهذا في حياتي. فرحت به حقاً. وأنا أستعيد بالعرفان ما كان لي مع الدكتور سهيل إدريس. منذ السبعينيات، بين المغرب ولبنان، أو في لقاءات ومؤتمرات بين المغرب وبلاد عربية. لا أنسى شيئاً من فسحة الصداقة التي كانت لنا. صداقة ترقرقت في المدارج والفضاءات. صداقة الإنسان الذي أحببت وشعرت بالاطمئنان إليه. تعاطف معي وأنا شاب. تضامن في أوقات المنع والوحدة. ودائماً كان الإنسان الذي لا يخلف الوعد.

باب بيتي انفتح عليه وعلى الدكتورة الغالية عايدة. مثلما بيته انفتح لي، في بيروت. وكنت القريب من الأبناء. رائدة، سماح ورنا. كل واحد منهم بمثابة أخ أو أخت من إخوتي. ابتسامته لا تفارقني. نكتته التي يبدع فيها. أو أداؤه اللذيذ لأغاني محمد عبد الوهاب. وفي كل مرة كان يهتز طرباً كلما عاد بأصوله واسمه إلى فاس، ومولاي إدريس. كذلك كان يقول لي وهو يعيد كتابة تاريخ أجداده. من فاس هاجروا إلى بيروت. فاس التي كان يحب اسمها ويحب رائحتها. هي الذاكرة المتوارية التي لا تغيب. هي الأقحوان والنارنج والياسمين والرمان. هي البيوت والمساجد والألبسة والكتب والموسيقى. هي الأقواس المشبّعة بالأضواء والظلال.

هكذا أراك الآن أيها الصديق الكبير. كنت جريئاً ونبيلا. صورتك الأولى هي التي ترافقني. وأتأمل تلك اللحظة ونحن في مؤتمر «اتحاد الكتّاب العرب» في الجزائر، سنة 1984، على أثر منع مجلة «الثقافة الجديدة». بادرت بالدعوة إلى تكوين لجنة من الكتّاب العرب للتوجه فوراً من الجزائر إلى الرباط، للقاء السلطات المغربية قصد الاحتجاج على منع المجلة، والمطالبة بالتراجع عن القرار. دعوة كنت تعبّر من خلالها عن مواقفك التي عرفناك بها، دفاعاً عن الحرية، في عالم عربي، لم تكن تفرق فيه بين مغرب ومشرق. صدقك في الفعل الثقافي ورغبتك في تغيير رؤيات وعقليات وأوضاع وسلوكيات.

وفي زيارتي ما قبل الأخيرة لبيروت حضرت لقائي الشعري في المعرض، في مناسبة صدور أعمالي الشعرية. تفضلت، كالعادة، بدعوتي إلى بيتك. وفيه التقيت العائلة في حفل كرمتني به. كلمتك كانت هي كلماتك. والدكتورة عايدة فرحة بالأحفاد وبالجميل الذي عشناه.

بحدس الرائي سلمت للأبناء مسؤولية كل من «الآداب» و«دار الآداب». كنت سعيداً وأنت تخبرني بما أقدمت عليه، ثقة بضرورة استمرار أداء دور الدفاع عن التحديث والحرية. وهم اليوم يتابعون ما بدأت جنباً إلى جنب مع الدكتورة عايدة. صوتك. كتاباتك. وابتسامتك التي تحمينا من البرد.

بوركت أيها النبيل.

* شاعر وباحث وناشر مغربي

سهيـل إدريـــس لـم يُخلـف مـع الحريّـة موعـداً

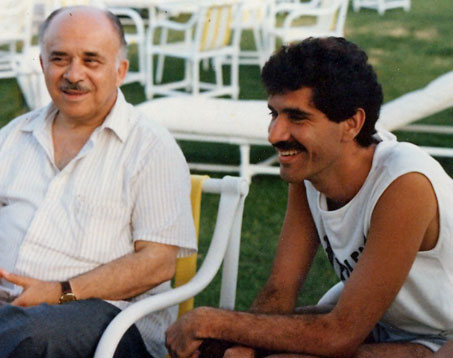

الراحل سهيل ادريس مع ابنه سماح رئيس تحرير مجلة “الآداب”