ميزان المدفوعات في لبنان -الذي يعتمد جزء كبير منه على تدفّقات العملات الأجنبية- يقف حالياً عند عجز بقيمة 230 مليون دولار، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 90% مقارنة بما كان عليه قبل عامين. رغم أن هذا الأمر يشير إلى وجود تدفّقات مستقرّة بالعملات الأجنبية، إلا أنه لا تجري إعادة توزيعها عبر الاقتصاد، بل تمتصّها طبقة اجتماعية واقتصادية معينة.

10%

من الأسر اللبنانية استفادت من التحويلات بين عامَي 2018 و2019

القول بأن تدفّقات العملات الأجنبية تعيد الاستقرار إلى لبنان المأزوم هو في الواقع مبالغة. هذه التدفقات بالكاد تكفي لتقوية القدرة الاستثمارية للبلاد، أو تقليل التفاوت الاقتصادي، أو تعويض الخسائر، أو تحفيز النموّ الاقتصادي. تحولت الكثير من هذه التدفقات إلى رأس مال مؤقّت، وتفاقم هذا الأمر بسبب ضعف الثقة في الأعمال التجارية، وانهيار القطاع المالي، والضعف الاجتماعي الشديد.

هناك مصدران رئيسيان لرأس المال الأجنبي: التحويلات وعائدات السياحة.

على مدى العقد الماضي، دعمت التحويلات المالية إلى لبنان الإنفاق الاستهلاكي لشريحة صغيرة من المجتمع، أي أنها لا تخدم عموم السكان كأداة للاستثمار أو شبكة أمان اجتماعي. أما عائدات السياحة فلم يعد لها تأثير مضاعف، إذ بقيت الأجور ثابتة على مستويات منخفضة، والأرباح لا تتم إعادة استثمارها أو وضعها في النظام المالي. ولا يقتصر الأمر على فشل التدفقات الوافدة في المساهمة بشكل شامل في تعزيز الاقتصاد اللبناني، إنما سرعان ما أصبحت من السمات الرئيسية لنظام متجدّد يتميّز بتفاوتات واسعة في الدخل.

تحويلات بلا أمان

فشلت التحويلات في احتواء أزمات البلد المتعدّدة. فهي تلعب الآن وظيفة اجتماعية بحتة من خلال تسهيل الوصول إلى السلع الأساسية المستوردة، لشريحة صغيرة من السكان. وهذا يدل على أن التحويلات لا توجّه لتحفيز الاستثمار أو تقوية رأس المال البشري أو خلق فرص العمل. فضلاً عن ذلك، إن هذه التدفقات الوافدة، رغم ثباتها الواضح عبر السنوات، تصل في أغلب الأحيان إلى البلد من خلال قنوات غير رسمية وسط انهيار القطاع المالي، وبالتالي لا تتم إعادة توزيعها بشكل منصف. لهذه الأسباب، فإننا نتوخّى الحذر بشأن تصوير تدفقات التحويلات الواردة كشرط أساسي للانتعاش الاقتصادي.

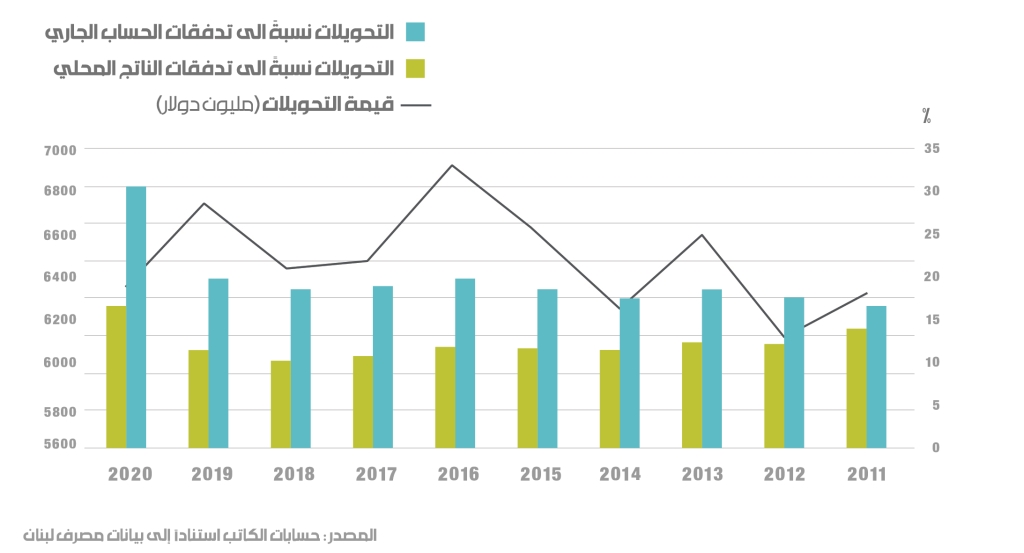

بين عامي 2011 و 2020، رَاوح حجم التحويلات بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار سنوياً. شكّلت هذه التدفقات جزءاً كبيراً من الدخل القومي، وهي اليوم تمثّل نسبة أكبر منه. قبل الأزمة بفترة طويلة، وجدت العائلات التي تتلقّى تحويلات، أن هذه الأخيرة مورد مهم للوصول إلى الخدمات والسلع الحيوية، مثل الغذاء، والإسكان، واستثمارات رأس المال البشري في الرعاية الصحية والتعليم. كما ساعدت هذه التحويلات في تمويل فاتورة الاستيراد الباهظة والتي بلغت 194 مليار دولار، أو 49% من جميع تدفقات العملات الأجنبية الخارجة من البلد، خلال العقد الماضي وحده.

على عكس الاعتقاد السائد، كان تأثير التحويلات على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ضئيلاً، حتى قبل الأزمة. تشير الأرقام الرسمية إلى أن 10% فقط من جميع الأسر اللبنانية استفادت من التحويلات بين عامي 2018 و2019. في ذلك الوقت، كان أكثر من نصف سكان البلد يعانون من الفقر المتعدّد الأبعاد. بالنظر إلى الماضي، كانت التحويلات بالكاد تكفي لمكافحة الفقر أو لتغطية كلفة المساعدات الاجتماعية في المقام الأول.

وبحلول عام 2022، بلغت نسبة الأسر التي استفادت من التحويلات 15%، في وقت خسرت فيه الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها وتعرّضت الأسر لخسارة كبيرة في قوتها الشرائية. يحتاج المقيم العادي، اليوم، إلى تسعة أضعاف الموارد (بالليرة اللبنانية)، للحفاظ على مستويات استهلاك قبل الأزمة. ونظراً إلى مدى الضعف الاجتماعي اليوم، فإن هذه التدفقات الوافدة تتعرض لضغوط شديدة.

من غير المفاجئ أن التحويلات المالية المتدفّقة إلى لبنان تعزّز دخل الأسر التي تحظى بها وتزيد قدرتها على الاستهلاك. يظهر ذلك من خلال تدفقها المستمرّ حتى الآن، إذ إن التحويلات تُستخدم إلى حد كبير في تمويل الواردات. وعلى عكس فترة ما قبل الأزمة، لم تعد التحويلات تدعم الاستثمار في رأس المال البشري، وهو أمر ضروري لنمو الوظائف والنمو الاقتصادي.

وما يزيد الوضع سوءاً هو أن التحويلات إلى لبنان تتدفق الآن عبر قنوات غير رسمية وسط انهيار شبه كامل للقطاع المالي، إذ تتلقى غالبية الأسر التحويلات بشكل نقدي، أو «كاش»، وفي بعض الحالات، عبر شركات التحويل. هذا الطابع غير الرسمي يستثني التحويلات من أي جهد يهدف إلى إعادة توزيعها أو استثمارها بشكل عادل من أجل استعادة عافية الاقتصاد.

عملياً، ورغم استقرارها خلال العقد الماضي، يمكن أن تنخفض تدفقات التحويلات المالية بسبب أي خضّات اقتصادية عالمية. فيمكن أن يؤدي ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تشديد المصارف المركزيّة سياساتها النقدية، إلى انخفاض قدرة المحوّلين على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في لبنان.

السياحة أرباح للشركات

مجدّداً يتم الترحيب بقطاع السياحة باعتباره شريان الحياة، أو بالأحرى وسيلة للتحوط ضدّ الانهيار الاجتماعي. ومع ذلك، فشلت عائدات السياحة في لبنان حتى الآن في إنتاج فوائض على مستوى الاقتصاد والمجتمع. فهي بالكاد تحمي البلد من انهيار وشيك. تماماً مثل التحويلات، فإن تدفقات العملات الأجنبية من الأنشطة السياحية لا تمر عبر القطاع المصرفي لإعادة توزيعها. وهي فقط تؤدي إلى تضخيم الدفاتر الحسابية للشركات التي تفقد شهيتها للاستثمار. لذا من غير المحتمل أن تؤدّي الطفرة في الإنفاق السياحي إلى دفع النشاط الاقتصادي بطريقة تحفّز النمو.

وفقاً لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي التدفقات المنسوبة إلى الخدمات السياحية 2.35 مليار دولار في عام 2020، ما يشكّل انخفاضاً من 8.4 مليارات دولار قبل الأزمة في عام 2018. وسعياً إلى معالجة ذلك، أصدرت وزارة السياحة أخيراً تعميماً يسمح للشركات بتسعير خدماتها بالدولار الأميركي بدءاً من حزيران إلى أيلول من هذا العام، في محاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا والركود الاقتصادي. وتراهن الوزارة على طفرة متوقّعة في عائدات السياحة بنحو 3.5 مليارات دولار.

لكنّ الحقيقة هي أن القلة التي تستطيع توفير هذه الخدمات السياحية ستجني فوائد مثل هذه السياسة. فستظل الأرباح المحققة في قطاع السياحة خارج النظام المالي، تماماً مثل التحويلات. وهذا يعني أنه من غير المرجّح أن تعزّز النشاط الاقتصادي من خلال توفير قدرة للإقراض أو إصدار الائتمانات في القطاع المصرفي.

علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى الرغبة في الاستثمار واضح بالفعل في ضعف أداء القطاع الخاص. سجّل لبنان قيمة 49 (من 100) في مؤشّر مديري المشتريات (PMI)، ما يشير إلى ركود في مستوى استثمارات القطاع الخاص رغم احتمال تدفّق السياح. وهذا يشير إلى أن الأرباح المحققة من الإنفاق السياحي، والتي ستأخذها الشركات الكبيرة في القطاع، لن تُترجم على الأرجح إلى إعادة الاستثمار في هذه الشركات وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي.

يجب أن نمارس ضغوطاً إضافية على السلطات لوضع خطّة تعافٍ في شكل رؤية اقتصادية

أخيراً، من غير المحتمل أن يتلقّى العمّال زيادة في الأجور تتناسب مع انخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 3% فقط من العاملين في لبنان يكسبون أجورهم بالعملات الأجنبية، ما يعني أنه من غير المرجّح أن يتدفق الإنفاق السياحي إلى المجتمع الأوسع من خلال العمالة.

تشير ديناميكيات السوق المدفوعة بفشل سياسات الاقتصاد الكلي، إلى أن غالبية الإنفاق السياحي الموعود ستتركّز في أرباح الشركات الكبرى في قطاع السياحة وبيع التجزئة والخدمات من دون تأثير إيجابي على الاقتصاد اللبناني ككل. وتتفاقم ديناميكيات السوق هذه بسبب نظام الضرائب غير العادل وغير الفعّال في لبنان. تصل ضريبة دخل الشركات في لبنان إلى 17% مقارنة بمعدلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يزال تحصيل الضرائب غير كافٍ بسعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.

فجوة الدخل

إن تدفق العملات الأجنبية، سواء على شكل تحويلات أو إيرادات سياحية، لن ينقذ لبنان. هذا الاعتقاد بأن رأس المال الأجنبي يمكن أن يعكس التيار قد نما من خيبة الأمل في قدرة الدولة على تطوير خطوات واضحة وملموسة للانتعاش الاقتصادي والمالي، أو توفير خطط حماية اجتماعية مناسبة.

عند تحليل الأزمة المالية، يفترض النظر إلى النموذج الاقتصادي لما بعد الحرب والتفكير في مدى عمق اختراقه للنظام الاجتماعي المعاصر في لبنان. لكنّ الحقيقة هي أن نموذجاً اقتصادياً أكثر تدميراً آخذ في الصعود. وهو يقوم على توسيع فجوات الدخل بين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية ومن لا يملكونها، يعيد نموذج ما بعد الحرب ابتكار نفسه من خلال آليات أحدث وأكثر عدوانية وبعيدة المدى تزيد من تفاقم اللامساواة.

بدلاً من الترويج لروايات عامة مضلّلة حول الاقتصاد، يجب أن نمارس مزيداً من الضغط على السلطات لوضع خطّة تعافٍ في شكل رؤية اقتصادية مقنعة ومدروسة جيداً. وينبغي أن يشمل ذلك خطوات ملموسة لإصلاح الضرر الهائل الذي يتحمّله المجتمع اليوم، ما يمهّد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وشامل.

* نُشر هذا المقال بنسخته الأجنبية على موقع thepolicyinitiative.org في 13 تموز