طُرح مصطلح التنمية المستدامة للمرة الأولى رسمياً عام 1987 في تقرير تحت عنوان «مستقبلنا المشترك» لرئيسة الحكومة النرويجية آنذاك بروندتلاند، وتم تبنّيه من قِبل 182 دولة في قمّة الأرض في ريو دي جينيرو سنة 1992. في المبدأ، شُيّد هذا المفهوم على ثلاثة مداميك: الاقتصاد، استدامة الموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية. تعريف هذا المفهوم أُعطي بجملة تُختصر بالآتي: مواصلة النمو الاقتصادي من دون استنزاف الموارد الطبيعية وإلحاق الضرر بالنظم البيئية، ليتسنّى للأجيال اللاحقة التنعّم بما تنعّمت به الأجيال السابقة. رغم تعميمه ووضعه في كلّ «صلصات» الحلول البيئية في العقود الماضية، حتى أنه أصبح شعار أكثر الشركات المضرّة بالبيئة والمستنزفة للموارد الطبيعية، لم يُترجم هذا المفهوم على الأرض بمشاريع تؤمّن فعلاً «تنمية مستدامة»، ولم يتحسّن حال الأرض وأهلها، بل إن هذا المفهوم بدأ بالأفول ولم يعد اليوم الحلّ «السحري» المطروح لعدة أسباب:

- أولاً، التباس هذا المفهوم وغموضه اللذان كانا وراء شعبيّته في البداية انتهاء بتحويله إلى خطاب ممجوج وشعار أجوف، حيث لكلّ حكومة وجمعية ومؤسسة «تنميتها المستدامة» الخاصّة بها من دون حدّ أدنى من القواسم المشتركة.

- ثانياً، لم يحدّد هذا المفهوم ما هو المستدام وما هو غير المستدام، بحيث طغى في تطبيقه مفهوم النموّ الاقتصادي على مفهوم الاستدامة، وطغى منطق الربح والتجارة وتراكم الثروات، إذ أصبح الشقّ البيئي مجرّد ديكور أو «علامة تجارية» لا أكثر.

- ثالثاً، يتبنّى هذا المفهوم فكرة أنّ الموارد الطبيعية المحدودة قادرة فعلاً على تغذية نموّ اقتصادي لا محدود، وتحويلها إلى «رأسمال بشري» يمكن استغلاله إلى ما لا نهاية.

- رابعاً، حتى مفهوم الاستدامة ضبابي ويحمل في طياته كثيراً من المطبّات والاستغلال غير المرئي للموارد الطبيعية.

أصبحنا اليوم نسمع أكثر عمّا يسمى «الاقتصاد الأخضر» Green economy أو «الذهب الأخضر» الذي يروّج للحلول نفسها التي أُدرجت تحت عنوان «التنمية المستدامة»، لكن بحلّة جديدة أكثر جاذبية وتناغماً مع الثورة التكنولوجية المتسارعة. هذه «الحلول الخضراء» ليست جديدة، بل انطلقت بمبادرات فرديّة أو محصورة ببعض الجمعيات البيئية التي تأسّست في السبعينات والثمانينات وكانت مؤمنة بهذه البدائل. أمّا في السنوات الأخيرة، فقد نُظّمت حملات هائلة لتسويق هذه الحلول على نطاق واسع جداً، ويُروّج لها على أنها خشبة خلاصنا المثلى التي لا تتعارض مع مبدأ النمو الاقتصادي المسلّم به كأن لا مستقبل للبشرية من دونه. لم يعد هناك حكومة في العالم أو شركة أو جمعية لم تشارك في معزوفة ضرورة تطوير ودعم وتمكين تكنولوجيات الطاقة البديلة (رغم الدوافع المختلفة).

من اللافت أنّ قادة وروّاد هذه «الثورة الخضراء» اليوم هم من كبار المهندسين العاملين في شركات متعدّدة الجنسيات2 (على سبيل المثال لا الحصر: أيلون موسك «شركة تيسلا»، مات غولدن «شركة CEO»)، ومن كبار المديرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين عملوا أو ما زالوا يعملون في مجموعات صناعية وإعلامية كبرى (ريتشارد برونسون، الأخوان كوتش وغيرهم) وحتى من السياسيين المتموّلين أمثال مايكل بلومبرغ الذي شغل منصب عمدة مدينة نيويورك حتى سنة 2013، وألبرت ألغور الذي كان نائباً للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قبل أن يصبح من دعاة حماية البيئة ويحتلّ موقع الصدارة في الفيلم الذي عوّمه «حقيقة تزعج» الحاصل على جائزة أوسكار سنة 2007، بحجّة أنه أظهر مشاكل التغيّر المناخي.

تُستثمر مئات المليارات سنوياً من أجل تطوير تكنولوجيات الطاقات البديلة، ومن أجل خلق أسواق لبيعها وتصريفها. ومن أهم الحجج المسوّقة أن هذه الطاقات لا تخلّصنا فقط من الكربون المنبعث من استعمال الطاقة الأحفورية (نفط وفحم حجري)، بل ستخلّص الولايات المتحدة وأوروبا (وحتى إسرائيل إذ أنّ رائد هذه الدعاية هو المهندس شاي آغاسي) من الاعتماد على الطاقة المستمدّة من بترول الشرق الأوسط.

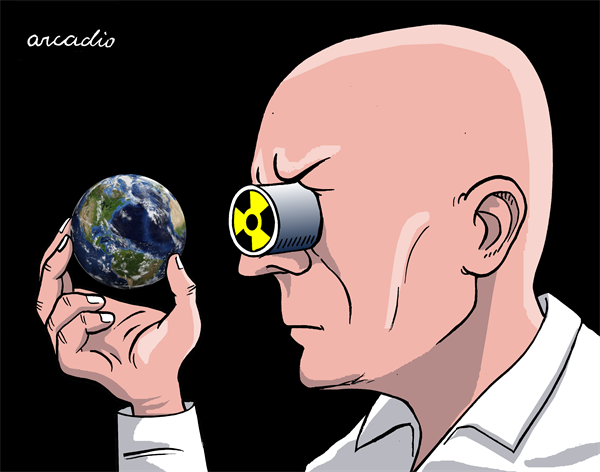

لذا، لا مهرب من سؤال مشروع وضرويّ: هل استعمال هذه الطاقات هو فعلاً «أخضر»، أي لا يؤذي البيئة وهو «نظيف» 100% كما يروّج له؟ أو أنها «سوق» جديدة لسلع جديدة تتجدّد فيها الرأسمالية وتكتسي ثوباً أخضر وتغسل به آثامها البيئية السابقة واللاحقة؟ وما هي علاقة هذه الطاقات بالاستدامة؟

لنبدأ بالطاقات الشمسية والهوائية والمائية والتي تندرج تحت مسمى الطاقات المتجدّدة اللامحدودة والنظيفة بعكس الطاقة الأحفورية. من دون شك أن الشمس والهواء والماء تشكّل مصادر طاقة متجدّدة ونظيفة، لكن كلفة تصنيع وإنشاء محطات استخراج هذه الطاقة تطرح إشكاليات عدة. الثابت أن هذه المحطات لا تتسبّب بانبعاثات غازية فور تشغيلها، وبهذا هي فعلاً نظيفة، لكن ماذا عن فعاليتها ومدّة حياتها وعوائدها بيئياً؟

إذا أخذنا اللوحات الشمسية مثلاً، يتبيّن أن صنعها يتطلّب كمية كبيرة من المواد الأولية المحدودة وغير المتجدّدة، كما أن استخراج هذه المواد مكلف وملوّث للبيئة، فضلاً عن استغلال شنيع للأيدي العاملة كما في كل القطاعات المنجمية، وخصوصاً في بلدان الجنوب. صناعة اللوحات الشمسية تتطلب استخراج الألمينيوم، الزرنيخ، البور، الكادميوم، الكوبالت، النحاس، الحديد، السيليكون، السلينيوم، الفضّة وغيرها من المعادن. الواقع مختلف عمّا يُشاع بأن هذه اللوحات تتطلّب فقط الرمل! لا يمكن استخراج السيليكون من الرمل، بل يتم استخراجه من معدن الكوارتز المدفون في المناجم. إذا احتسبنا كلفة الطاقة الضرورية لصناعة هذه اللوحات المستمدّة من الطاقة الأحفورية، لوجدنا أن هذه الصناعة مكلفة بيئياً، ولا تصحّ تسميتها «نظيفة» لأنها في المحصّلة والتقييم النهائي تستهلك كميات غير قليلة من النفط والفحم الحجري والماء والمواد السامة، كما يقول الكاتب الأميركي أوزي زهنر في كتابه «الأوهام الخضراء: الأسرار الوسخة للطاقة النظيفة ومستقبل البيئة». كما أن المستفيدين من إنتاج وتوزيع هذه اللوحات هم المجموعات والشركات الصناعية الكبرى: على سبيل المثال، المجموعة الصناعية Adani (التي تستثمر أيضاً في استخراج الفحم الحجري) تملك أكبر محطّة للطاقة الشمسية في العالم، مركزها الهند. ثاني أكبر محطة عالمية لتوليد الطاقة الشمسية تملكها مجموعة بيركشير هاثاوي الأميركية التي يشارك بيل غايتز في إدارتها (تعدّ هذه المجموعة رابع أكبر شركة في العالم وتملك استثمارات في مجالات متعدّدة). أمّا مجموعة Vinci فتتكفل بإنشاء وتطوير محطّة للطاقة الشمسية في أفريقيا وخصوصاً السينغال. أخيراً لا مهرب من طرح مشكل آخر يتمثّل في كيفية وأكلاف إعادة تدوير هذه اللوحات (مدّة حياتها لا تتعدّى الثلاثين سنة) لجهة الطاقة المستهلكة والثمن البيئي لهذه العملية.

تُستثمر مئات المليارات سنوياً من أجل تطوير تكنولوجيات الطاقات البديلة، ومن أجل خلق أسواق لبيعها وتصريفها

لا تنحصر الإشكاليات هنا، بل تمتدّ لمسألة فعاليّة هذه الطاقات؛ فالشمس لا تسطع دائماً والرياح لا تعصف باستمرار، إذ لا يمكن الاعتماد عليها فقط، بينما يجب دائماً اقترانها بمصادر طاقة كلاسيكية (نفط أو غاز) باعتراف أكبر الشركات المصنّعة التي غالباً ما يكون لها فرع لاستعمال الطاقات الأحفورية! هناك حلول لتخزين هذه الطاقة طبعاً، واستعمالها ليلاً أو في أيام هدوء الريح، لكن هنا تكمن إشكالية تصنيع البطاريات المخزّنة وكلفتها البيئية ومدّة حياتها وإعادة تدويرها. هذه المشكلة لا تختلف أيضاً عن مشكلة السيارات الكهربائية التي تتطلّب بطارياتها استعمال معادن نادرة مثل الليتيوم فضلاً عن نهمها بالطاقة المستمدّة طبعاً من مصادر أحفورية.

أخيراً، ينبغي إثارة ما يسمى «الوقود الحيوي» الذي يُستخرج من الذرة وقصب السكر والصويا. هذه الزراعات تتطلّب أراضي شاسعة يجري توفيرها غالباً بقطع الغابات، وخصوصاً في بلدان أميركا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وبوليفيا، وبتدمير مساكن العديد من القبائل الأمازونية والاستيلاء على أراضيها. كما أن الحاجة لإنتاج كميات هائلة من هذه الزراعات من أجل إنتاج الفيول الحيوي تتطلب استعمال كل أنواع المبيدات الحشرية والأسمدة التي حوّلت هذه الحقول إلى صحارى «خضراء»، عدا عن أن عملية تصنيع هذا الفيول تعتمد على الطاقة الأحفورية.

بدأ عدد من الباحثين بالتشكيك في فعالية هذه الطاقات وحقيقة نظافتها منذ سنة 2012 (الدراسة المنشورة في مجلة nature أدناه3) من أجل التفكير في طرق أخرى، إذ أن الهدف من سرد هذه الوقائع ليس التسليم بأنّ الحلّ هو بالرجوع إلى عهد مصابيح الزيت والكهوف، بل عبر الإقرار بالواقع وإشكالياته. ليست هناك عصا سحرية بالتأكيد، لكن يمكننا التفكير ببدائل فعليّة وحقيقية نابعة من إرادة الشعوب وليس من مصالح الشركات التي دمّرت كل شيء وتأتي الآن لكي ترقص على الأنقاض وتدّعي البناء. بذلك يمكن العودة إلى قصّة الصياد المكسيكي: هل النموّ الاقتصادي وتراكم الأرباح هو هدف لذاته؟ ما هي طبيعة هذا النمو المنشود؟ هل النموّ الذي تريده الشركات هو نفسه ما تريده الشعوب؟ ماذا عن نجاح الرأسمالية في تصوير ثقافة الاستهلاك والتبذير كأنها جزء من «الطبيعة البشرية»؟ هل يمكننا التفكير في بناء مجتمعات أقل استهلاكاً للطاقة بدلاً من البحث عن طاقات بديلة من أجل استمرار الاستهلاك؟

* أستاذة أيكولوجيا في الجامعة اللبنانية