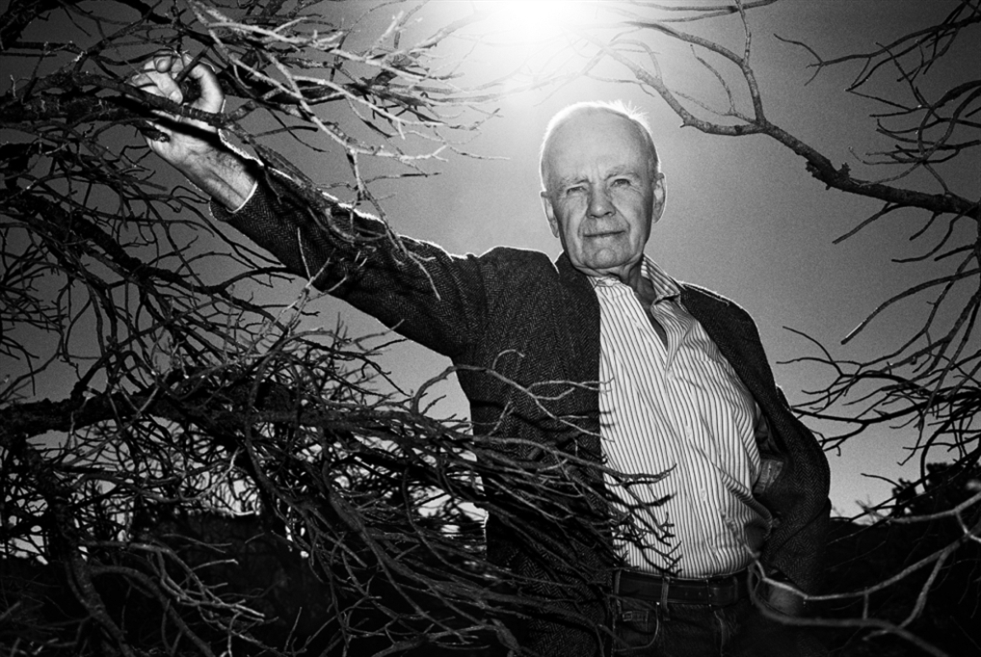

«أن تؤرّخ لأميركا يعني أن تكتب سيرة للظلام» كانت تلك المهمّة المقدسة التي كرّس لها كورماك ماكارثي (1933 -2023) حياته وعاش من أجلها مثل نبيّ فقير متشرّد، وأُنتجت على يده في مناخات ذلك «العالم الجديد المتوحش» - ماضياً وحاضراً ومستقبلاً - اثنتي عشرة رواية، أحبّها النّقاد والناشرون الكبار، لكن لم يبع أيّ منها أكثر من خمسة آلاف نسخة قبل بلوغه سنّ الثامنة والخمسين، فوصف بـ «أفضل روائيّ غير معروف في أميركا».لقد استغرقته الأفكار والصور، وامتصّ كإسفنجة تحولات الحياة في قلب معدة التنين الأميركي، فاكتفى بالكتابة المتأنية على ماكينة طباعة قديمة ماركة «أوليفيتي» كان يحملها معه أينما ذهب في جنوب البلاد وغربها، مع لمبة قويّة استخدمها للقراءة في غرف الفنادق المعتمة التي طرد من بعضها أحياناً لعدم قدرته على دفع أجرة مبيت ليلة. مع ذلك، رفض الانخراط في ألعاب الترويج الأدبيّ، فلم يعيّن وكيلاً أدبيّاً أو ينظّم حفلات توقيع لكتبه، ولم يطلب من كتاب مشهورين وضع تقديمات لها، ولم يتلوث بالصحافة، أو بتقديم ورشات الرواية وصياغة المحتوى، ولم يختلط بالكتّاب والمثقفين، وتجنّب بكل شكل إجراء المقابلات.

لقد أتى العالم الأدبيّ إليه وأصبح في قلب التيار الرئيسي. في عام 1992، نشر أولى روايات ثلاثية «الحدود»: «كل الخيول الجميلة» حققت نجاحاً تجاريّاً وفازت بجوائز وتحوّلت إلى فيلم سينمائي، وبعدها اكتسبت «لا بلاد للعجائز» (2005) شهرة عالميّة بعدما توج الفيلم المقتبس عنها بأربع جوائز أوسكار. وتلتها «الطريق» (2006) التي حازت جائزة «بوليتزر» وانتقلت بدورها إلى الشاشة الكبيرة. لكنّه بقي بعيداً ومنعزلاً، ولم يكلّف نفسه عناء استلام الجوائز أو حضور حفلات الأوسكار، واكتفى بالعمل على المشكلات الفلسفية واللغوية كمدير لمعهد مدينة سانتا-في، لينشر بين الحين والآخر عملاً قصيراً في فضاء أدبي مغاير، لكن ضمن الثيمة نفسها في التأريخ لألوان الهمجية الأميركية حيث تضمحل الفروق بين الحياة والموت، وتتساوى أمام الطبيعة والأرباب، ضجّة جثة مقطوعة الرأس مع هدوء طفل نائم.

نصوص مكارثي تلقي نظرة قاتمة على الحالة الإنسانية في تشكلها الأميركيّ، وكانت في كثير من الأحيان مروّعة ومفجعة: قتل مهووس، وقطع رؤوس، وحرق متعمّد واغتصاب وسفاح قربى ومجامعة للموتى وأكل لحوم البشر... وصفت «نيويورك تايمز» روايته «خط الطول المدّمى» (1985) بأنّها «الكتاب الأكثر دموية منذ الإلياذة». عنده «لا يوجد شيء اسمه الحياة بدون سفك دماء» كما قال لـ«نيويورك تايمز» عام 1992 في إحدى مقابلاته المعدودة على أصابع اليد. «أعتقد فكرة أنّ الأنواع يمكن تحسينها بطريقة ما، وأن الجميع يمكن أن يعيشوا في سلام ووئام، هي فكرة خطيرة حقاً. أولئك الذين يعتنقون هذه الفكرة هم أول من يتخلّون عن أرواحهم وحريتهم. إن رغبتك في أن يكون الأمر على هذه الصيغة المتوهمة سوف تستعبدك، وتجعل حياتك فارغة».

ويمكن القول إن ماكارثي ــ أقلّه في أعماله التي سبقت شهرته ــ آخر سلالة العهد المؤسس للرواية الأميركيّة العظيمة: ميلفيل وفولكنر وتوني موريسون. كتب بجمل طويلة ومحمومة وغامضة ومفعمة بالقداسة، لكأنّك تقرأ نصاً توراتياً مهيباً بكل بلاغة النص التوراتي وذكوريّته وفظائعه الدموية.

مع تقدّمه في العمر، بدا أن أسلوبه أصبح أكثر ارتياحاً وتحرراً وأقل تشبعاً بالقداسة الفولكنريّة الطابع. وبحلول صدور «لا بلاد للعجائز»، اختفت علامات الاقتباس، وبالكاد تضمن النصّ أي علامات ترقيم.

اتّهم بعضهم مكارثي في هذه المرحلة بالشعبويّة الأدبيّة. لقد قدّم أقصى درجات الفجور الإنساني من حيث ترغب هوليوود: رعاة البقر، ومعارك إطلاق الرصاص ومطاردات عبثية، وممرات رعب، وطرائق موت قاسية. لكن هذا الإصرار على إنفاق الرواية دائماً على تقاطع الحياة والموت الأميركيّ، بدا أقرب إلى هوس صبيانيّ غير ناضج. فلا شكّ في أن العديد من البشر في تلك البلاد الشاسعة ممن لديهم قضايا ومشكلات تستحق أن تروى، ليسوا بالضرورة هاربين من المطاردة أو على وشك أن تقطع رؤوسهم. لكنّ آخرين وجدوا عبقريّة مكارثي عند تلك النقطة تماماً: أخذ حكايات مغامرات قصص مبتذلة تليق بكوميكس اليافعين وتحويلها إلى تساؤلات عميقة حول البداية والنهاية، جدلية الخلق والقيامة، والشك واليقين، وطرح نقد عميق لا خطابيّ حول خواء معنى المشروع الرأسمالي الأميركيّ برمته، هي تحديداً سرّ السحر في نصوصه. ولقد فعل مكارثي ذلك مراراً وتكراراً، ثم رحل بهدوء على فراشه في التاسعة والثمانين من العمر.

كورماك مكارثي: أميركا... سيرة للظلام

(جيم هارينغتون)