خلال قتالهم في «حرب الأمكنة»، خاض الفلسطينيون في القدس على امتداد أربع حقب معاركَ: تثبيت الوجود، وتعزيز الصمود، والكفاح الوطني لبناء المؤسسات الوطنية، وتدشين وجود وطني رسمي وإن غابت السيادة.

وقد زاملت هذه الحقب هبَّات وانتفاضات لم تنقطع، كان المكان المقدسي فيها «المِلاط الوطني» الذي يجمع شتات الجغرافيات الفلسطينية داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات. وكانت القدس بيت الفلسطينيين الأول. كيف لا، وفيها «بيت إلههم»، ودرب آلامهم، وجلجلة صلبهم، ومحطة إسرائهم، ونقطة معراجهم، ووعد قيامتهم؟

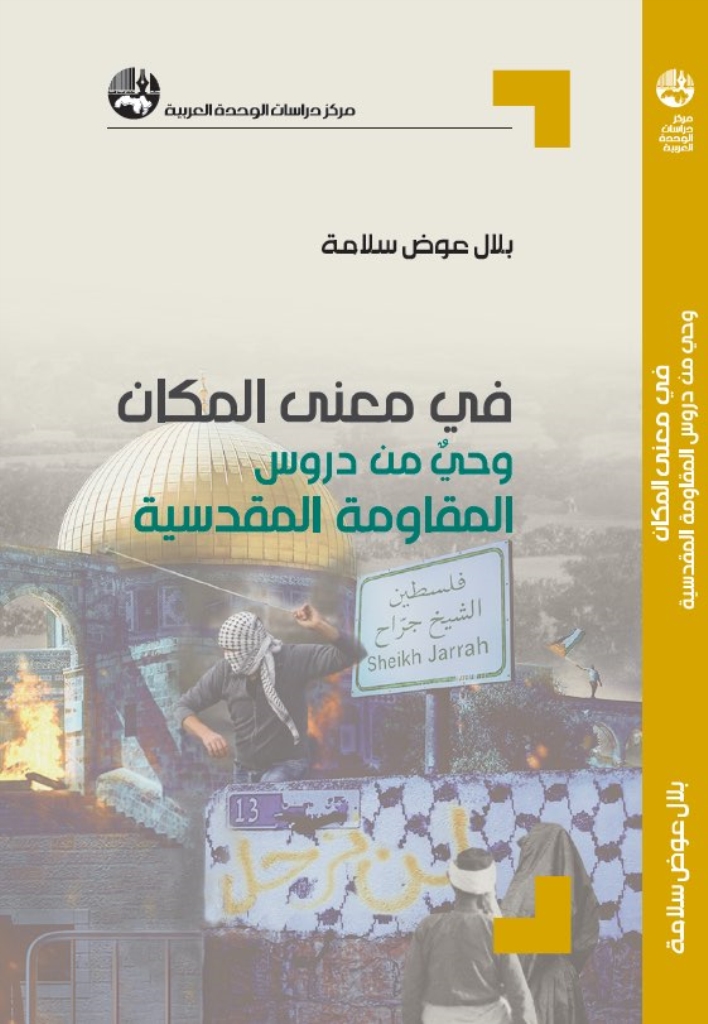

في فصل «معنى المكان (القدس ـ كبلدة الله والفلسطيني ـ العتيقة)»، وبعيداً عن متلازمة القدس البغيضة، يصف سلامة القدس بأنها «بلدة-الله والفلسطيني-العتيقة». وهذا الوصف هو ما يصنع «المبدأ الدلالي» للمسلكيات التي يمارسها الفلسطينيون تجاه القدس بوصفها مكانهم، وبوصفها، كذلك، لا-مكان أعدائهم. فـ«القدس بوابة الأرض إلى السماء، وبوابة السماء إلى الأرض« والقدس سُرَّة فلسطين، «والحرب تندلع من فلسطين، والسلام يبدأ من فلسطين» كما جاء في خطاب «البندقية وغصن الزيتون» في الأمم المتحدة قبل خمسين عاماً، وقد ثبت بالوجه التاريخي أن الحرب تندلع من القدس، وإن لم يبدأ فيها سلام أهلها في ظل وجود عدوهم. يرصد سلامة حدث «هبة الكرامة» من: الشيخ جراح إلى باب العامود إلى المسجد الأقصى... ومن القدس إلى غزة إلى عموم فلسطين وحدودها الشتاتية مع «دول الطوق»، وقد صار «طوق الحمامة». كما يرصد سياسات عدوهم الصهيوني في استهداف القدس، بوصفها «بيت الله» و«بيت عبد الله الفلسطيني»... ولا عجب أن يستهدف الصهاينة «البيت» ويحوّلوه من «مكان للألفة» إلى «ساحة للقهر»: فالله، في بعض اللغات هو «البيت». ولأن الصهاينة احتكروا مرويَّة الله عن بيته، فقد منحوا أنفسهم حق وصفه، وتطهيره عرقياً، وإعادة تدشينه على مقاسهم بعد تحويله إلى «لامكان» بالنسبة إلى أصحابه الفلسطينيين. لقد استهدفوا «بيت الله» و«بيت عبد الله» في القدس وعموم فلسطين، لأنهم باستهدافهم «البيت» إنما يستهدفون ذاكرة البيت: يستهدفون الوعي وأشياء الوعي بجرافةٍ واحدة حريصة على جعل حياة الفلسطينيين «نكبة مستمرة».

وفي فصل «المشهد المكاني وسياقات الفعل في القدس»، يرصد سلامة الفعل الثوري الفلسطيني في مواجهة العدو. فقد مارس الفلسطينيون «البطولة السائلة» ابتداءً من الشيخ جراح، ومروراً بباب العامود، وانتهاء بالمسجد الأقصى. وهي بطولة سائلة في الحركة، والمناورة، وتعدد الفواعل المقاوِمة، وماهيَّتها. لقد مارسوا ذلك على الرغم من حالة «السُّبات الاستعماري» التي سادت في حقبة ما بعد أوسلو وكادت أن تكرِّس «التطبيع المجتمعي» للشرط الاستعماري وتجعل منه «قابلية للاستعمار» يغدو معها من العسير على الفلسطينيين فهم مقولة: «هيهات منا الذلة». لقد نجح زئيف جابوتنسكي وسلالته في تدشين «الجدار الحديدي» من خلال الترسانة العسكرية لدولة المستوطنين «إسرائيل»، لكنهم لم ينجحوا في جعل الفلسطينيين يقبلون بالدونية الحضارية، والهزيمة، واليأس من الانتصار على الاستعمار. كان الفلسطينيون «طرواديين» في قتالهم، رغم أنهم لم يغزوا إسبارطة، ولم يخطفوا هيلانة الخائنة. لكنهم دافعوا عن مكانهم الذي عمل العدو ولا يزال على تحويله إلى لامكان، أو إلى «حيز للخوف» يكون فيه الفلسطيني «إنساناً عارياً» يعيش «حياة عارية»: ميِّت مع وقف التنفيذ. واجه الفلسطينيون سياسات الهندسة الاجتماعية، مكانية-زمانية واقتصادية وبيو-سياسية، وواجهوا أجهزة أمن العدو الصهيوني، ومليشيات المستوطنين الذين أعلنوا أنه «بالنار والدم سقطت يهودا، وبالنار والدم سوف تقوم»... وكان كل منهم «بيرُش ع الموت سُكَّر» عبر أفعال الجسارة والجكارة في المواجهة التي كان عنوانها: «لن نرحل».

لقد تزاملت «البطولة السائلة» التي مارست «مقاومة سائلة» مع تحويل الأماكن إلى «أماكن سائلة» خلال «حرب الأمكنة» التي أعادت إلى الأذهان تكتيكات «حرب الغوار» أو «حرب الشوارع»... على مستوى حيز الاشتباك على الأقل. كان «الدوديم» يدافعون عن فكرة النصر، وليس عن النصر الفعلي بالضرورة. لم يدافعوا عن جغرافيا المكان والسيادة عليه، بقدر ما كانوا يدافعون عن إمكانية استعادته، وإن لحظياً ومرحلياً. كان هدفهم طرد مستوطن عن درج باب العامود، أو تجريده من علم قبيح برسم الزوال. كان المقدسيون، ومن لبُّوا نداء «الفزعة» من عموم فلسطين، في المثلث والجليل والنقب وغزة يكتبون بالدم، مقولة: «نستطيع بحرب الأمكنة أن ننتصر». وتراوحت أسلحتهم بين: تدمير وسائل المواصلات وقطع الطرق على المستوطنين، وإيقاع التخريب اقتصادي، واستمرار التدفق إلى الشوارع وتوظيفها كمساكن شعبية، وتوظيف أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وتشكيل وحدات الإرباك الليلي ومسيرات حق العودة، وتجديد مسيرات العودة في الداخل والخارج، وإقامة السلاسل البشرية لحماية الأبراج، والتكامل الوظيفي للأدوات النضالية بحسب الأماكن، وإعادة إحياء اللجان الشعبية، والجكارة والسخرية المقدسية، والمناشط التي تختلط بالمقاومة، وإسكات ثرثرة العقل، وتمتين الصلات الفلسطينية-الفلسطينية بين القدس وغزة، وفلسطين 48، والضفة، والشتات، والسجون الصهيونية.

للجكارة فنونها، ومن فنونها طرفة حول مقدسي آخر، هو ياسر عرفات أثناء لقاء جمعه مع الملك حسين-ملك الأردن ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين في برنامج Larry King Live على شبكة CNN الأميركية بُعيد توقيع «اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية» في وادي عربة عام 1994. دار النقاش حول المسائل الإشكالية في الصراع العربي مع «إسرائيل»، حول قضايا الدولة والعودة وتقرير المصير. أدلى كل من الرؤساء الثلاثة بدلوه، لكن حين سألهم مضيف البرنامج «السؤال الصعب» عن القدس: أجاب الملك حسين، بديبلوماسيته المعهودة، مشيراً إلى أنّ القدس هي موئل الديانات الإبراهيمية الثلاث، وأنها ينبغي أن تكون، حسب مقررات الشرعية الدولية، وبخاصة قرار التقسيم 181 في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947 كياناً مستقلاً مُداراً دولياً (Corpus Separatum). أما رابين، فأعاد الأسطوانة المشروخة التي استأجرت الأبدية من الله، مؤكداً أن القدس ستبقى عاصمة أبدية موحَّدة لدولة «إسرائيل»، مشيراً إلى أنه مولود في القدس لعائلة يهودية. وأما الراحل ياسر عرافات، وقد استفزته إجابة رابين، فأكد أن القدس ينبغي أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية، وسأل رابين: «وماذا يعني أنك ولدت في القدس يا سيد رابين؟ فقد ولدتُ، ومئات الآلاف من أبناء شعبي، في القدس. وحتى وإن ولدتَ في القدس، فقد ولدت قبل قيام دولة «إسرائيل» في عام 1948، ولذا فأنت فلسطيني!» عند هذه النقطة، كان البرنامج قد شارف على الانتهاء، فداعب مقدِّمُه، يهودي الديانة، لاري كينغ رابين بالقول: «سيد رابين: أنت فلسطيني!» يعود سلامة في فصل «الطبقة الوسيطة: وثرثرة نوستالجيا الانتفاضة الشعبية»، إلى ممارسة دور نادر للباحث الذي يتأمل في حالة الضمير الجمعي العام وهو ينجز مقولته البحثية: المنهجية والنظرية والميدانية. ولكن سلامة لا يتأمل ويصمت وهو يؤدلج الهزيمة، بل يمارس مهمة المثقف النبيل الذي يحتاز المثقفيَّة ويمارس الفاعلية الثقافية بشقيها: ترسيم جينيالوجيا الشر السلطوي، والمشاركة في صوغ أخلاقيات المقاومة وممارستها، حيث تغدو ممارسة الثقافة فعلاً سياسياً، ويغدو نقد السياسة تكثيفاً للفعل الثقافي المقاوم.

* القدس، فلسطين المحتلّة

![«دروس المقاومة المقدسية» [1]: السؤال الموجود](https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/2023922203032139638310114321394494.jpeg)