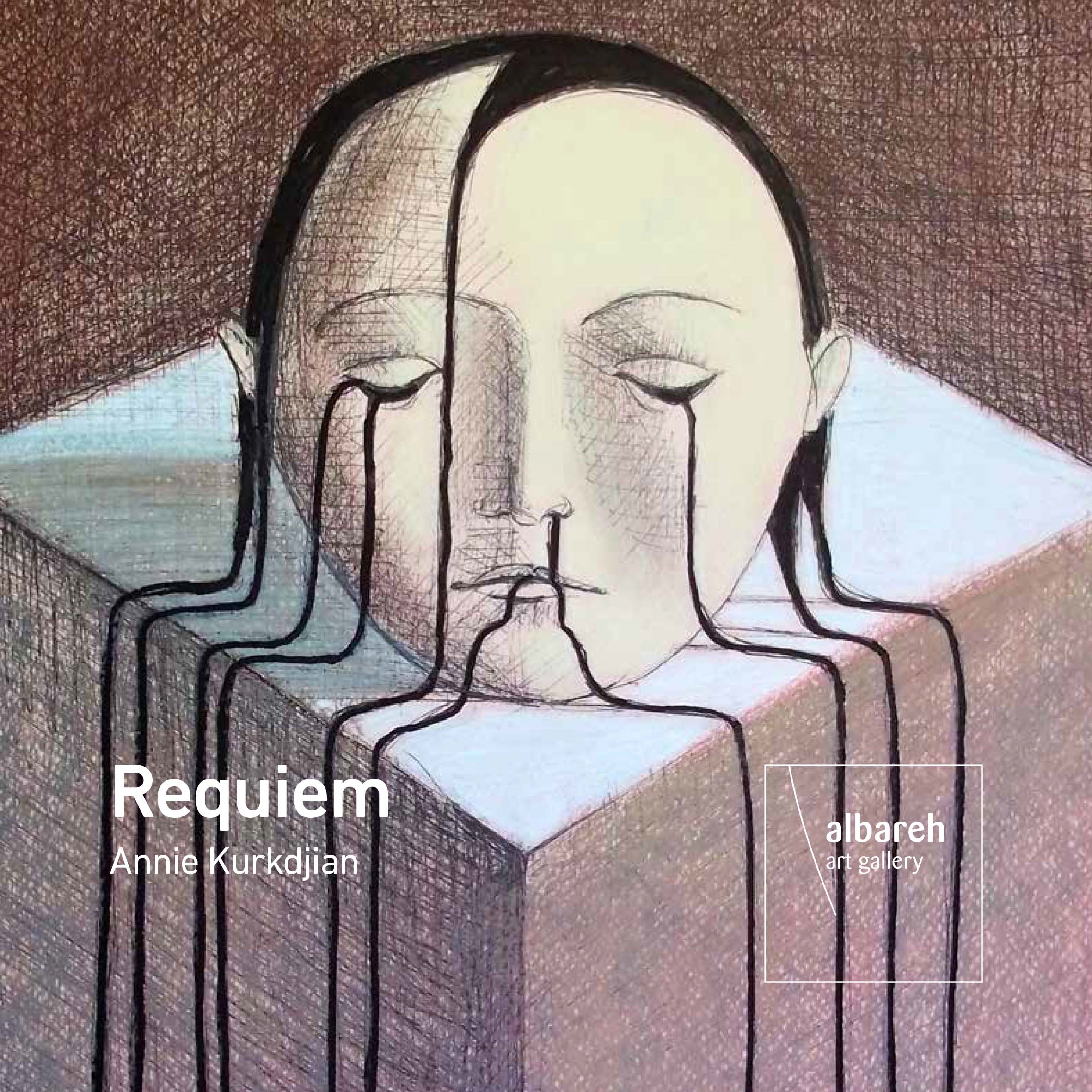

«requiem» لآني كوركدجيان (مواد مختلفة على كانفاس ــــ 30 × 42 سنتم ـــ 2016)

لم أكُن يوماً تلك الإنسانة المرحة التي تنقل الفرح والفكاهة أينما حلَّت. كنت دائماً صامتةً، منسحبةً ولا أتكلم إلا عند الضرورة. من يلتقيني للمرة الأولى يلاحظ أنني هادئةٌ وجديةٌ، ولكني لم أكن كئيبة. أملك ضحكة مجلجلة كان يسمعها الجيران في الحي كله وتسميها أمي «فضيحة»، ولكن بعيداً من جلساتي أنا وأخواتي وبعدما غادرت بيت أهلي، نادراً ما أصبح يستفز تلك الضحكة المجلجلة شيءٌ، وخاصة أن سالم كان ينزعج حين أطلقها في الأماكن العامة ويجافيني لساعات بعدما حذرني أكثر من مرة أن ضحكتي هذه تحرجه وتلفت النظر إلينا. أما بعد عملية التلقيح والأشهر التي عشتها في عزلةٍ تامةٍ في بيتي البارد الكبير متفرغةً للتفكير والتأمل والقراءة، فقد صرت إنسانة لها أبعادٌ أخرى. أصغيت لألمي كثيراً في تلك الفترة وحاولت أن أفهم ماهيَّته وأن أضع إصبعي على مواطنه وأن أفهم ما يستفزّه وما يوقظه. ولكنه راح يتخذ أشكالاً مختلفة ويختبئ خلف مشاعر أخرى. فتحول مرة إلى كراهية صامتة تجاه كل شيء. لم أعد قادرةً على مجاراة الآخرين في علاقاتهم الاجتماعية وأعراسهم وأفراحهم وولاداتهم وحتى زياراتهم العائلية. توقفت عن الخروج من المنزل كليّاً وحين كان يأتي أحدهم لزيارتي، كنت أتجاهل صوت الجرس الآتي من الباب في أسفل العمارة ولا أكلف نفسي محاولة التلصص على الزائر عبر العين السحرية لمعرفة هويته. وفي أحيان أخرى، كان ألمي يتخذ شكل الغضب؛ فأفكر في أبي كثيراً وأشعر برغبة في الصراخ وصفع الأبواب الجميلة وتكسير التحف الغالية، ولكني بدلاً من ذلك كنت أركض إلى الحمَّام وأفتح المياه الباردة فوق رأسي وأقف في الحوض بكامل ملابسي وأنا أبكي وأكرر «إني أسامحك يا أبي، إني أسامحك يا أبي، إني أسامحك يا أبي» عشرات المرات حتى يخدر رأسي، ويخلّصني بكائي من الغضب. إلا أن الشكل الأقسى لهذا الألم كان الشعور بالخزي. هذا الألم الذي ترك الجميع وهاجمني أنا فقط، فنال من صورتي عن نفسي وجعلني أفكر بأنني قليلةٌ جداً لا أستحق شيئاً، وأني قبيحةٌ وغير صالحة لشيء حتى أني لا أعرف كيف أطهو الطعام ولا كيف «أفتح بيت زوجي» كالنساء القديرات.

نجحتُ في الاختباء من الأقارب والأهل وحتى من ضوء الشمس. كنت حين يأتي سالم محاولاً رفع الستائر أصرخ كي ينزلها فيضحك ويقول إنني أتحول إلى «زومبي». كان يحاول أن يضفي شيئاً من البهجة على جو البيت الكئيب، وحين كان يسألني عن سبب عدم فتحي الباب لأحد أفراد عائلته، كنت أقول له إني كنت نائمةً وكان يتظاهر بأنه يصدقني. حتى جسدي بدأ يضعف نتيجة لهرمونات الخصوبة التي حُقنت فيه؛ ففقدت الكثير من وزني، وصارت قطع من أضراسي تتكسر حين أمضغ المأكولات القاسية، وخاصةً أن طعامي اقتصر في تلك المدة على خبز الصاج والزعتر اللذين كانا وحدهما يساعدانني في معركتي ضد الشعور الدائم بالغثيان. أمضيت العام التالي في القراءة ووجدت في تدوين أفكاري وملاحظاتي حول ما أقرأ شيئاً من المتعة. ولم أكن قد اختبرت المتعة من قبل. المتعة التي اكتشفتها لم تكن تشبه كلمة متعة التي يعنيها أحدهم حين يستمتع بوجبة طعام أو بالجنس أو بمشوارٍ لطيف. بل كانت متعتي حين أقرأ أو أكتب تشبه رفَّة جناح طائرٍ عالقٍ في بركة زيت. وتشبه حالةً مؤقتةً من الخفة كأنَّ الحجر الراقد في معدتي منذ سنواتٍ قرر أن يتنحى للحظات. وتشبه الوجع الذي يتحسن حين نضغط عليه، كوجع الأسنان أحياناً.

استيقظت ذات صباح ورغبةٌ غامضةٌ تداهمني في تدخين سيجارة، أو قيادة سيارةٍ بسرعةٍ فائقة حتى أصل إلى قمة الجبل الذي كنت أحلم في طفولتي أن أتسلقه لألمس السماء. ولكن كان التدخين ممنوعاً عليَّ وكنت لا أعرف كيف أقود سيارة. سألت سالم أن يعلمني القيادة، فتردد قليلاً وماطل كثيراً، ولكنه وجدها فرصة لأخرج من عتمة عزلتي وأشمّ بعض الهواء الطلق. كان يقتطع من وقته ساعة كل يوم ليعلمني القيادة في بعض طرقات الضيع الفرعية. لم يمض شهرٌ حتى كنتُ جالسةً وراء عجلة القيادة بكل ثقة ألفُّ تعرُّجات الطريق الجبلية وسالم جالسٌ إلى جانبي يحاول أن يخفي توتره فيما يحافظ على يده فوق مسكة فرامل اليد بين المقعدين.

وجدتُ في القيادة متنفساً جديداً لي. كنت أشعر بشيء من الحرية حين أقود السيارة وأشغل الموسيقى وتدخل الريح إلى شعري ملوّحةً به في كل الاتجاهات فيما تتصاعد بعض الخصلات من النافذة كدخان المدافئ. لكن كان على قمة الجبل أن تنتظر، فقد حدَّد لي سالم الأماكن التي أستطيع القيادة فيها وإليها. فسمح لي بزيارة أمي في ضيعتي «عينصورة» وسمح لي بالتنقل لبيت أهله في «كفر رملا» وفي حال أردت الذهاب إلى مدينة «عاليه»، كان عليَّ أن أصطحب أمي أو أمه. فهمت أيضاً أنه لا يريدني أن أقود السيارة في ضيع الشوف المحيطة خوفاً عليّ من «تلطيش» شباب المنطقة وتفتيح العيون عليَّ. وهكذا قبلتُ بشروطه شاكرة. وشكرته أكثر حين تابع «لا تستطيعين التنقل بلا هاتف، علينا أن نشتري لك هاتفاً قبل أن تخرجي وحدك». كان عليَّ أن أرنَّ له حين أغادر المنزل وكذلك حين أصل إلى المقصد حتى ولو كان هذا المكان دكانة في الضيعة أو منزل والدته. قبلتُ من دون أي اعتراض، رغم أن الحدود التي رسمها لتنقلاتي ذكرتني بجدي أبو علي حين ربط دجاجته بحبل طويل يمكّنها من الوصول إلى الطعام والتجول في الحقل من دون أن تغادره.

لم تنجح القيادة ومحاولات سالم في إبهاجي، ولا نجحت الأيام التي كنت أقضيها كما أحب في القراءة وكتابة الخواطر في إعادتي إلى المرأة التي كنتها قبل عملية التلقيح. شيءٌ ما غيَّر صورتي عن نفسي إلى الأبد. شيءٌ ما جعلني أشعر أن جسدي صار سجناً وأن عليَّ أن أعيش فيه إلى الأبد. صرت أتوجّس من شكل جسدي، وحين أرى نفسي في الصور أو المرآة كنت أراقبه باشمئزاز. وحين ينظر الآخرين إلي بإعجاب أو بشهوة كنت أعتبر أن الإثارة التي يرونها في جسدي هي ما جعلته بضاعةً صالحة للزواج، ووجودي داخل جسدٍ فيه رحم هو ما جعلني عرضةً لهذا الإجراء الطويل الذي سحل روحي وتركني ذليلةً وهزيلة. كان من المفترض أن أُنجب طفل أنبوب، فأصبحت أنا امرأة الأنبوب.

* مقطع من رواية بالعنوان نفسه صدرت أخيراً عن «دار الآداب» 2023 وستصدر قريباً بالألمانية عن دار dtv (ترجمة حامد عبد الصمد)