بداية، ما هو الدور الذي لعبه العمّال المصريون في الثورة؟

لم تكن الثورة المصرية وليدة عام 2011، لكنها خرجت من رحم مجموعة من النضالات الوطنية والسياسية والاجتماعية، التي مهّدت لها، ولكن النظام والأحزاب الليبرالية والشباب المتأثر بالنظرة الحقوقية الجزئية، تعمّدوا تجاهل هذه المحطات المهمة التي مهّدت للثورة. ويمكن أن نذكر هنا محطة دعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 التي عبّرت عن مركزية القضية الفلسطينية لدى الشعب المصري، وهذا أمر يزعج البورجوازية المصرية التي تنسج علاقات تعاون وثيقة مع مؤسسات الإمبريالية مثل صندوق النقد الدولي، وكذلك مع الكيان الصهيوني.

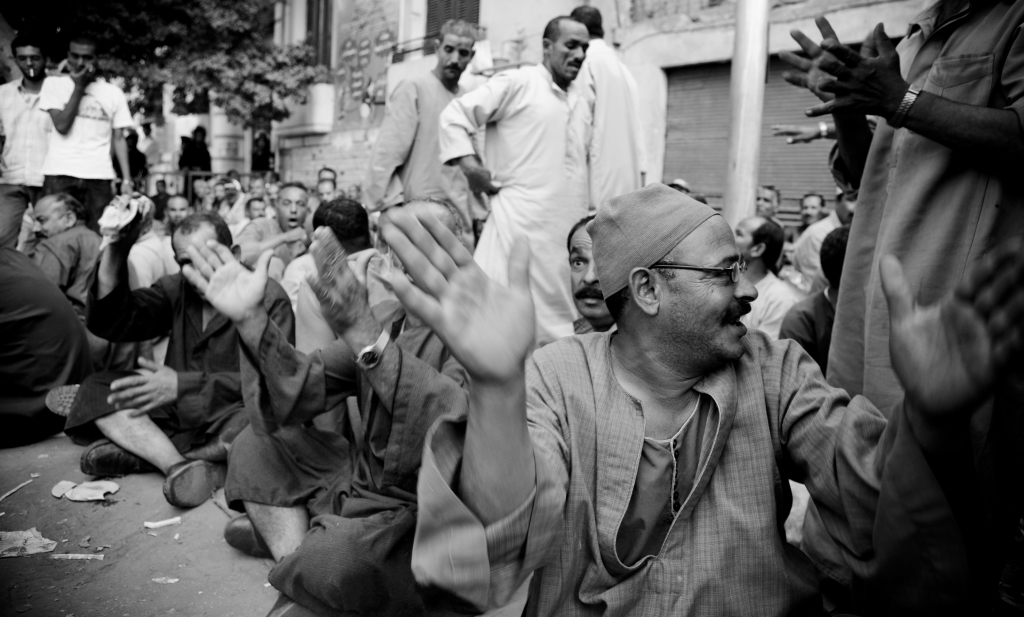

كما كانت هناك التظاهرات التي اندلعت ضد الغزو الأميركي للعراق في 20 آذار (مارس) 2003 التي شهدت احتلال ميدان التحرير وتحطيم صورة حسني مبارك، وتظاهرات «حركة كفاية» ضد التمديد والتوريث، وأخيراً وليس آخر انتفاضة مدينة المحلة في السادس من نيسان (أبريل) 2008 التي كانت بروفة حقيقية مصغّرة لـ «ثورة يناير» وحملت مطالب اجتماعية واضحة بحق العمل وخفض الأسعار وزيادة المرتبات والإبقاء على دعم السلع، وهتافات عارمة ضد مبارك الذي حُطِّمت صورته في «ميدان الشون» الشهير.

باختصار، الثورة ليست ثورة شباب اجتهدوا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها عملية انطلقت منذ عام 2000 ولعب الشباب دوراً مهماً فيها أيضاً. أما عن دور العمّال، فقد أعادوا للحركة السياسية الثقة وبدّدوا اليأس الذي أصاب نشطاء حركة الإصلاح الديموقراطي. فمع حلول عام 2006، كان النظام قد أجرى التعديلات الدستورية التي تسمح بإتمام مشروع توريث الحكم لجمال مبارك عندما تحين اللحظة كما كانت الانتخابات الرئاسية قد انعقدت وحصل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ولاية رئاسية جديدة، فيما تمكّن النظام من السيطرة على احتجاجات القضاة وتراجعت آمال التغيير التي كانت قد انطلقت في السنتين السابقتين.

وبعدما عمّ اليأس بين النشطاء، وشعر النظام أنّ الوضع بات تحت السيطرة، انطلقت في كانون الأول (ديسمبر) عام 2006 موجة واسعة من الاحتجاجات من المحلة الكبرى، شملت كل القطاعات الصناعية والخدمية، ونجح العمال خلالها في تحدّي قوانين العمل والنقابات والطوارئ وسياسات الليبرالية المتوحشة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يحصدوا ثمار ما ناضلوا من أجله بسبب غياب تنظيماتهم النقابية والسياسية. ولا يستطيع أحد أن ينسى الدور الحاسم الذي لعبته الإضرابات العمّالية، بعد رفع حظر التجول في إجبار البرجوازية المصرية بكل أقسامها، ومن ورائها واشنطن على تنحّي مبارك، فالعمّال شلوا المرافق الرئيسية في البلاد، وظهرت للعيان قوة وتأثير الطبقة العاملة، فكان لا بد من التدخل وقطع الطريق على تطور الحركة الاجتماعية لمطالب طبقية وسياسات بديلة.

لكن لماذا إهمال الجانب الاجتماعي لدى التأريخ لثورة 25 يناير 2011؟

ــ التاريخ يكتبه الأقوياء والمنتصرون. والتيار الاشتراكي لم يكن قوياً كي يعمّم سرديته الطبقية وينشرها، والطبقة العاملة كانت تجاهد من أجل انتزاع تنظيماتها النقابية، فغُيِّب صوتها عن عمد. من الطبيعي أن ترفض الثورة المضادة أي دور للعمّال، لذا لم يكن مفاجئاً صدور مرسوم من المجلس العسكري بتجريم الإضرابات بعد شهر واحد من خلع حسني مبارك. وأيضاً من الطبيعي أن لا تريد الأحزاب الليبرالية أن تُسمع صوت العمّال خوفاً من أن يطاول ذلك أرباحها عبر إعادة تقسيم الثروة في المجتمع ولسان حالهم يقول «شلنا مبارك يبقى كفاية كده نروح نشتغل والدنيا هتبقى تمام». وتعالت الأصوات المنادية بأهمية دوران عجلة الإنتاج التي طالما داست على رؤوس العاملين بأجر، بينما قطاع واسع من شباب الثورة متأثر بأفكار معادية للسياسة والتنظيم، ويهيمن عليها الخط الحقوقي الإصلاحي، الذي تغيب عنه الرؤية الشاملة للصراع الطبقي. ويحضرني هنا على سبيل المثال عدم دعوة قيادات اجتماعية للمنصات التي نصبت في التحرير أو محاولة إدماجها في ائتلاف الشباب وتبنّي مطالبها من بينها مطالب ديموقراطية بالمناسبة مثل الحرية النقابية.

في كتابك، أرّخت لقصص عمّال المحلة وموظفي الضرائب العقارية وعمّال «طنطا للكتان»... لماذا هذه القصص تحديداً؟

لأنهم ببساطة يجسدون المعارك المهمة والرئيسية التي خاضتها الطبقة العاملة ضد عدوها الطبقي في هذه الفترة، وشهدت تغيّرات مهمة في وعي العمّال الذي تطور في النضال بدرجة كبيرة. فعمّال المحلة شكلوا لمدة طويلة قاطرة الحركة العمالية ومعركتهم من أجل أجر عادل لكلّ العاملين بأجر. يفتح ذلك الباب واسعاً لمناقشة عدالة توزيع ثمار التنمية في البلاد، والطبقات الاجتماعية المستفيدة منها، وماذا إذا كانت تقتصر على الرأسماليين. بالعودة إلى التاريخ النضالي الطويل لعمّال المحلة، نلاحظ أيضاً أنّ الانتفاضات الكبرى، التي شهدتها مصر، كانت مرتبطة بتحركات عمّالية، وخصوصاً في المحلة مثل إضراب عمّال المحلة عام 1975 لرفع المرتّبات. يومها، وقعت مواجهات كبرى، وحامت الطائرات فوق المصنع، وبعدها بعامين اندلعت انتفاضة عام 1977.

وفي عام 2008، اندلعت انتفاضة 6 أبريل وبعدها بثلاث سنوات انطلقت انتفاضة يناير. باختصار المحلّة كانت بمثابة ترموميتر للحركة الجماهيرية. والثانية؛ معركة انتزاع موظفي الضرائب العقارية لأول نقابة مستقلة في مصر منذ عام 1952، وقد شكلت خطوة مهمة ليس فقط على طريق وجود تنظيمات نقابية حرة ومستقلة، ولكن أيضاً لانتزاع الديموقراطية للمجتمع كله. وثالثاً وأخيراً؛ هناك تحدّي عمّال «طنطا للكتان» لسياسات الليبرالية الجديدة، عبر نضالات واسعة وممتدة شملت تنظيم الإضرابات والاعتصامات والوقفات وانتهت بالمطالبة قضائياً، مع عدد من الشركات الأخرى، بعودة عدد من الشركات إلى حضن القطاع العام. هذه القضايا هي التي فتحت المجال للنقاش حول حق «الملكية المقدس»، وانتهاء بنضال العمّال للوصول إلى نظام اجتماعي بديل عن الرأسمالية. وقد عزّز من اختياري للكتابة عن هذه المعارك الثلاث، بعد توثيقها ودراستها وتحليلها، واستخلاص الدروس المستفادة منها، أنني كنت متابعاً، وأحياناً شاهداً، وأحياناً أخرى مشاركاً في صنع أحداثها، بحكم عملي الصحافي واهتماماتي السياسية والاجتماعية والنقابية.

هل اختلفت قضايا العمّال قبل «ثورة يناير» عما هي عليه اليوم من حيث الأجور وحرية التنظيم والخصخصة؟

لم تختلف، لأن انتفاضة يناير كانت بمثابة ومضة في تاريخ الشعب المصري. حقّق العمّال مكتسبات بالفعل، لكن انتصار الثورة المضادة في صيف عام 2013 أعادنا مرة أخرى إلى المربّع صفر، وبالتالي ساءت أوضاع العمّال المادية، وقُضي على التنظيمات النقابية المستقلة، وباتت الخصخصة الحلّ السحري لحلّ أزمة نقص الدولار، ومن الطبيعي أن تعود هذه القضايا لتتصدّر المشهد العمالي، إلى جانب مطلب تثبيت المؤقتين.

لماذا يبدو أنّ الحراك العمالي خفت في السنوات الأخيرة؟ هل بسبب القبضة الأمنية؟

ــــ يواجه النضال العمّالي حالياً مصاعب جمة أبرزها أرض الخوف التي نعيش فيها، حيث جُرَّم الإضراب، وصارت عقوبة المضربين الحبس، رغم أن الدستور يكفل حق الإضراب ولكن قانون العمل فرّغ هذا الحق من مضمونه، فيما النقابات المستقلة تُحارب بكل الطرق وتُمنع النقابات الجديدة من التسجيل في وزارة العمل، ويُلقى القبض على مؤسّسيها، وتُطلق يد رجال الأعمال في فصل العمال. إلى جانب ذلك، يفتقد العمّال إلى الإعلام المستقل الذي يعبّر عنهم، وإلى الأحزاب السياسية التي تتبنى مطالبهم، إذ جرى اعتقال قياداتها وشبابها ومحاصرتها في مقراتها، كما قلّ عدد المراكز الحقوقية التي تتولى الدفاع عن العمّال في الشق القانوني. ورغم كل ذلك، فالعمّال يقاومون ويضربون عن العمل ويحاولون تأسيس نقابات حقيقية. باختصار، إنّ غياب الهامش الديموقراطي يكبّل حركة العمّال، ولذا فإنني أرى أنّ إضراباً واحداً يتم في ظل هذه الأجواء البوليسية، يساوي مئة إضراب.

الآن لدينا عمّال في السجون... هل ترى أنّ دولة السيسي تكرّر أخطاء سابقيها؟

ـــ بداية في عيد العمال (الأول من أيار/ مايو)، لا بد من توجيه تحية إلى القيادات العمالية التي حُرمت الحرية بسبب نشاطها النقابي والسياسي. تحية إلى وائل أبو زويد ومحمد طلبة، العاملين في غزل المحلة اللذين اعتقلا على خلفية إضراب شباط (فبراير) الماضي للمطالبة برفع الأجور، وتحية لشادي محمد القيادي العمّالي اليساري في الإسكندرية الذي ألقي القبض عليه قبل أسابيع بسبب تضامنه مع غزة، وتحية للقيادي أحمد عبد الفتاح النقابي في شركة «شرق الدلتا للنقل والسياحة» الذي قُبض عليه قبل شهر ونصف الشهر بسبب انتمائه السياسي إلى حزب «تيار الأمل»، الذي يؤسسه المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، ويحاربه النظام السلطوي بكل الطرق. تعلّمنا دروس التاريخ أنّ هناك طريقين أمام الشعوب للتغيير: الأول عبر الآليات الديموقراطية، وهو ما يستدعي وجود آليات وأدوات كقوانين تكفل حق الإضراب والتعددية النقابية وانتخابات ديموقراطية وإعلام مستقل، بينما إغلاق هذه المنافذ، كما هو في الوضع الراهن، سيؤدي إلى الانفجار الشعبي لا محالة، ويعد وقوعه مسألة وقت قد تطول أو تقصر، وخصوصاً مع التردّي الرهيب في مستويات المعيشة، التي وصلت إلى 32 في المئة تحت خط الفقر، وموجات ارتفاع الأسعار الذي ستتواصل وعدم القدرة على التعامل مع المديونيات الضخمة إلا عبر روشتة صندوق النقد الدولي بما يعنيه من شروط تضرّ بالفقراء والكادحين.

في كتابك فصل كامل عن إصدارات ونشرات العمال... ما أهميّتها للعمال؟

ـــ إذا أردت أن تتعرّف إلى ما يجول في خاطر ووعي القيادات العمّالية في لحظة تاريخية معينة، فلا بد من أن تفتش عن نشراتهم وبياناتهم والمجلات التي أصدروها، والصراع الممتد بين الطبقة العاملة وبين خصومها من أجل انتزاع الحرية النقابية والأجر العادل وغيره. كل هذا لم يكن فقط في المصانع والشوارع، ولكن أيضاً على صفحات النشرات والمجلات العمالية التي صدرت في هذه الفترة. هذه الإصدارات لعبت أيضاً دوراً في توعية وتثوير القيادات العمّالية، وخصوصاً في ما يتعلق بالحرية النقابية وأهمية التخلص من التنظيم النقابي الرسمي. والمطبوعات العمّالية، التي اطّلعنا عليها، شهدت صفحاتها، على سبيل المثال، أسماء سبحت عكس التيار وبشّرت بجسارة تُحسد عليها بالحرية النقابية والتعددية كأحد مظاهرها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى تحوّل الفكرة إلى واقع شكّلته ملحمة عمّالية كبرى أبطالها موظفو الضرائب العقارية، الذين انتزعوا نقابتهم المستقلة في عام 2009 كأول نقابة مستقلة في مصر منذ عام 1952.

محطة دعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 عبّرت عن مركزية القضية لدى الشعب المصري، وهذا أمر يزعج البرجوازية المصرية

كما كانت المطبوعات العمّالية مساحةً مهمةً للنقاش بين القيادات العمّالية حول الدور السياسي للنقابات وحدوده، وفيها أيضاً طرحت أسئلة من قبيل: هل يمكن أن تتحوّل النقابة إلى نقابة ثورية في لحظة تاريخية معينة؟واهتمت بنقل الخبرات العمالية من جيل إلى جيل، وبلورة المطالب العمّالية ورفع وعي العمال أحياناً، ودعوتهم في أحيان أخرى إلى تنظيم تحركات احتجاجية. لم يقتصر دورها على تنمية وعي العمّال فقط، بل أسهمت أيضاً في خلق شبكة واسعة من المراسلين من العمّال في كل قسم، حيث راحوا يكتبون الأخبار والتقارير عما يدور في أقسامهم ويوزعون الجريدة ويحصّلون ثمنها. أدى هؤلاء المراسلون دوراً هائلاً في تنظيم الحركة وبلورة مطالبها وممارسة كافة أشكال الدعاية والحثّ على التنظيم والعمل. وبالتالي، لعبت عملية إصدار الجريدة دوراً مهماً في تحويل أعداد واسعة من العمّال إلى قادة للحركة، تنطبق عليهم بحق مقولة: «العمّال يحرّرون أنفسهم بأنفسهم».

حذّرت في كتابك من إهمال تتعرّض له هذه الإصدارات. برأيك كيف يمكن إعادة إحيائها؟

لم يكن العثور على هذه النشرات أمراً سهلاً، فمعظمها كان يصدر من دون ترخيص، ويوزع بعيداً من أعين الأمن، وبالتالي تمّ التخلص من معظمها، أو صادرها البوليس السياسي أثناء القبض على القيادات العمّالية أو أتلفها الإهمال. ولولا عدد من الرفاق الذين حافظوا عليها كحبّات عيونهم، لم نكن لنصل إلى معظم النشرات والمجلات العمالية، فشكراً وتحية لأولئك الذين أصرّوا على أن تصل إلى أجيال جديدة تناضل من أجل حركة عمّالية ونقابية ديموقراطية، ليستفيدوا منها. وآمل أن تقوم مراكز بحثية مهتمة بالتاريخ الاجتماعي، بجمع ما تبقى من النشرات والمجلات العمّالية وتوثيقها وأرشفتها إلكترونياً، لتكون متاحة أمام المهتمين من المناضلين والباحثين، فهي جزء من تاريخ الطبقة العاملة، بل جزء من تاريخ الوطن. ومن نافل القول إنّ هناك دوراً غائباً للقوى اليسارية التي تؤمن بدور الطبقة العاملة في التغيير في الاهتمام بهذه المطبوعات وتسليط الضوء عليها.

انتفاضة مدينة المحلة في السادس من نيسان 2008 كانت بروفة حقيقية مصغّرة لـ «ثورة يناير»

هل ترى أنّ هذه الإصدارات تصلح للتأريخ للحركة العمّالية؟

ـــ إنّها جزء مهم من تاريخ الطبقة العاملة المصرية، وخصوصاً القسم المتقدم منها، فالنشرات التي صدرت في الأربعينيات، على سبيل المثال، كشفت لنا حقيقة البؤس الذي كان يعانيه عمّال شركة «غزل المحلة» في عهد الاقتصادي الوطني طلعت حرب الذي أسّس الشركة في عام 1927، بينما الجرائد المعبّرة عن كل أطياف المعارضة باستثناء الشيوعيين، كانت تشيد بالزعيم الذي يبني الاقتصاد الوطني. لكنّ النشرات لا تصلح بمفردها للتأريخ للحركة العمّالية، فهناك مصادر عديدة ينبغي رصدها مثل أرشيف الصحف الرسمية وأرشيف القضايا العمالية في المحاكم، ولكنها تعبر، بالتأكيد عن جزء من تاريخ مصر المسكوت عنه.