من سردية الوعي المتعالقة بسردية المقاومة، تبني رواية «ضد الشنفرى» واقعها ومتخيلها. رواية مركبة بامتياز، بكثافة متنوها الحكائية لتصبح بهذا المعنى وكما اصطلح عليه الدرس النقدي «الميتارواية» التي تسمح لمتلقيها بالدخول والإقامة داخل متونها الحكائية وقوفاً عند دلالاتها المعرفية بوصفها أحد حوامل هذه الرواية الشديدة الحساسية لجهة بنيتها الفنية وتناغم الخطابين الشعري والروائي فيها، ولجهة خطاب مقولاتها الحاكمة التي من شأنها أن تضبط إيقاعها، ليكتمل تعبير رؤيتها وشكل تلقيها طالما أنها رواية الأسئلة الكبيرة بامتياز لا الإجابات الناجزة فقط، فلماذا «ضد الشنفرى» وقوفاً على هوية العنوان؟

ذلك ما يحيلنا إلى تاريخ شخصية متفرّدة ولعلها استثنائية. وهذا الاستثناء سيشكل محمول الرواية وانفتاح حقل دلالاتها على ما تعنيه هذه الشخصية في السياقات التاريخية والثقافية. تشي بذلك المقدمة العتبة بلازمة أولى «يُحكى أن» تُعيدنا إلى سيرة الشنفرى الشاعر الجاهلي الشريد، الذي اختلفت العرب في قصته وسيرته واسمه ولقبه وميلاده ووفاته، فهو ثابت بن أواس الأزدي. فما بين الشنفري والشنفرى لا نعدم الدلالة هنا، دلالة المثل الذي ضُرب به في سرعة الجري، والانتقام من قتلة والده وعزمه على أن ينتقم بقتل مئة رجل منهم، لكنهم رصدوا له كميناً في النهاية، فأوقعوا به وقتلوه ومثّلوا به تمثيلاً. ويُقال إن حلمه تحقق بعد وفاته: طُرح رأسه أرضاً، مر به رجل منهم فضرب جمجمته بقدمه فعقرت قدمه فمات، فتمت به المائة.

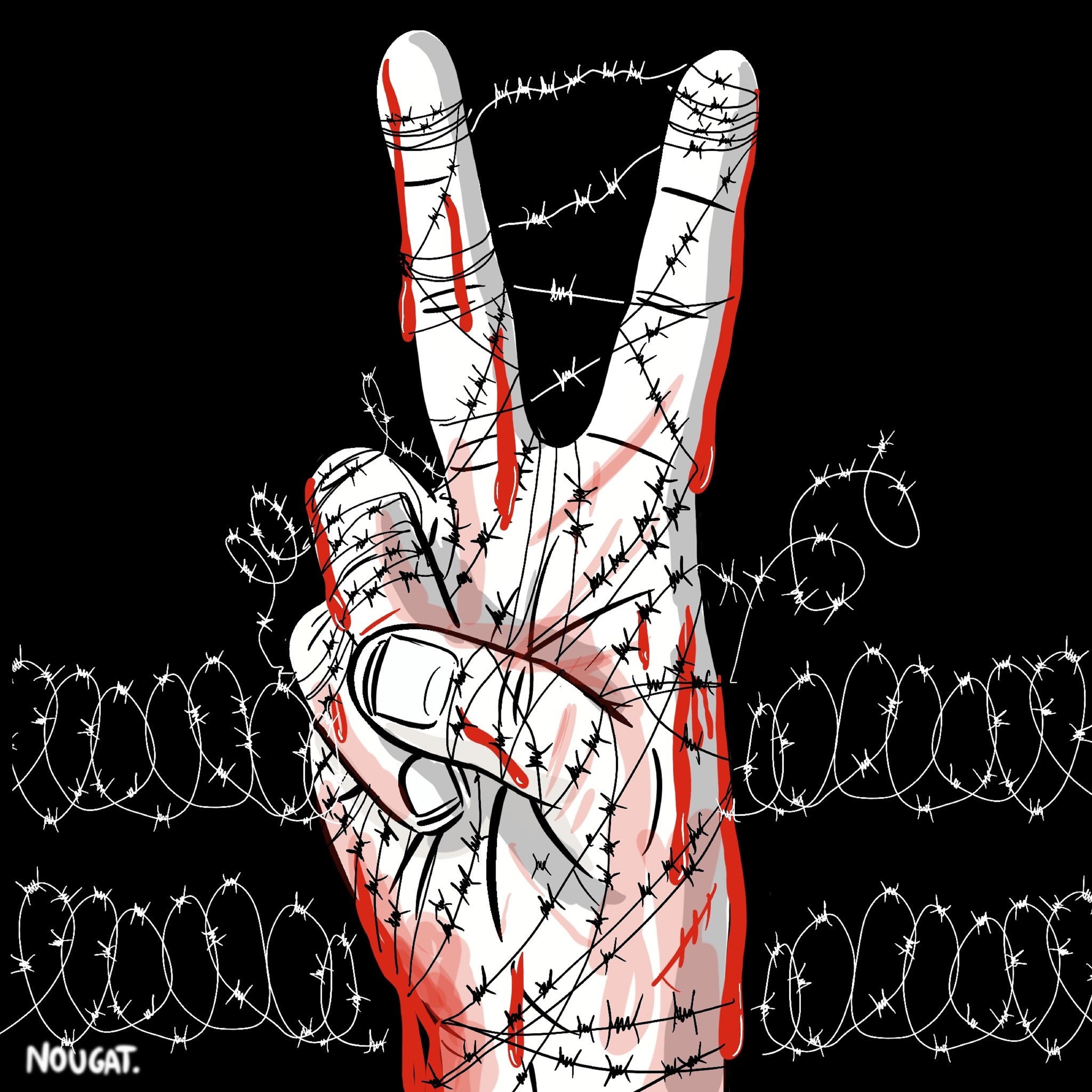

الشنفرى صاحب «لامية العرب»، سيغدو مثال الشخصية الرئيسية التي ستلتحم بالرواية ليأتي العنوان مجزوءاً ويترك اكتماله للنهاية. تتضح الدلالة من الاسم بوصفه أكثر من علامة لغوية، وستتماهى الشخصيات في مركب ذهبي: الراوي الضمني، الشنفرى، حنظلة العربي، لكننا مع ذلك الشبيه في تواتر الحكاية التي يبنيها الروائي مروان عبد العال، بفكرة رئيس هي الهوية، ولعله يستبطن في المتون تلك الهويات القاتلة التي فتكت بالنسيج الثقافي الفلسطيني والعربي و الإنساني.

الرواية في حديث مراياها المتقابلة، ستكشف لنا عبر مونولوج الشخصيات، ولا سيما شبيه الشنفرى، كيف تَكوّن وعيه، وهو الذي تساءل من أنا ولمَ أنا هنا، من أكون في هذه اللحظة، هل أنا في العالم السفلي أم في العالم العلوي، أم بين بين؟ لعلنا سنذهب مع هذا الشبيه إلى وطن افتراضي سيكون جزيرة شلومو، التي تستقطب المهاجرين العرب وسواهم. وفي الجزيرة ثمة جنرال مكلّف بمراقبة هؤلاء الوافدين من أجل التجسّس على أفكارهم، هو المسؤول عن ملف الإرهاب في جهاز المباحث الفيدرالي. لذا سيخترع لهم لقاحاً ضد الهوية، سيسمّى لقاح شلومو، هذا الجنرال اسمه بلفور، وتلك إحالة دالة إلى السياق والتاريخ الاستعماريين. فهل فعل لقاح شلومو مع الشنفرى شيئاً؟ بمعنى آخر، هل تمكّن هذا اللقاح من قتل الهوية؟ وقتلها يساوي في وعي الشنفرى الهزيمة، لكن الشنفرى المسكون بهويته وبرائحة بلاده، هو المغترب في جزيرة شلومو، سيدرك أن هويته مركبة داخله في خلايا صغيرة ومبعثرة، لن يعبر إليها أحد عبر غلافها الخارجي، إنما بمعرفة الروح التي تشكلها والظروف التي تعيشها. صار اسم الشنفرى لغزاً ليقول: كي تتمكن من الإجابة، عليك أن تكون على أتم الاستعداد للفوضى في المحيط اللانهائي للتناقضات الفلسفية التي تشبه داء ما بعد الهوية.

ستأخذنا الرواية عبر مناخاتها وتعبير صورها إلى لمحات فانتازية مطعّمة بأجواء الواقعية السحرية، إلى الشنفرى الآخر، بوصفه الناجي الوحيد من لقاح شلومو، وإلى سراديب الذئاب والغابة المحرمة وتابوت العهد، وحكمة الأشرم، والإمبراطورية النهائية، لكن ذلك لن يستقيم إلا ببناء شخصيات إشكالية كشخصية هند، وشخصية شيلر، وحنظلة العربي، وراحيل، ودونا الغجرية التي ترفض الانتماء إلى سلالة الخزر، تلك الأجواء الفانتازية التي تندغم فيها سير صغرى وكبرى، لتؤدي مدونة مروان عبد العال أكثر من وظيفة معرفية، ولا سيما داخل سيكولوجية العقل اليهودي، بل عقل الآخر الغربي، الذي تنقلب في وعيه الصورة تماماً ليصبح من أشد المتعاطفين لا المراقبين لنماذج عربية بعينها، إذ سيُعلي الكاتب من شأن جدلية الحب والحرب، وخصوصاً في العلاقة ما بين هند وشبيه الشنفرى، الملتحف بماضيه وحكايته مع أبيه وأمه. هي مرايا التقابل ما بين الحب والحرب، وكيف تغدو المعركة عرساً والشهيد عريساً وفلسطين عروساً والجنازة زفافاً والتضحية بالروح فعل حرية.

الشنفرى كائن الرواية المحتمل، هوية لا تشبه أحداً قط، هو المنفجر منذ الطفولة عندما طلب منه جندي من جيش الغزاة ممن كانوا يحرسون مكتب العمل، رغيفاً مقابل المال، لكن كيف يمنح الشنفرى رغيف خبز لمحتلّ؟ إذ إنّ الجندي قد سرق الرغيف ليثير غضب الطفل ويجعله يركض إلى البيت مسرعاً، وسوف يتبدى لنا السؤال الكبير الذي سيطيف هذا الشنفرى على أزمنة وأمكنة وأحداث ومصائر بزخم درامي لافت، السؤال الذي يقول: هل الأسطورة في لغزها حتى تكتمل؟.

والشنفرى الضد في مقابل هند المسكونة بالهوية والتراث والتاريخ وعلم الآثار والمثيولوجيا، الذي يعترف لها قائلاً: «أنا الآن الشنفرى اللاجئ النموذجي الذي عرف العيش في مخيم... كأنما اللاجئ الصالح هو الإنسان السلبي... يريدونني أنا سبب الحروب العبثية والجلاد الرهيب، والقاتل المتواضع والأسير المحتمل».

رواية تنهض على مرجعيات ثقافية من عوالم جورج أورويل إلى سرديات غسان كنفاني

تُعيد الرواية تركيب الحكاية بمنظورات مختلفة ابتداءً من الذاكرة الفلسطينية بحمولاتها التاريخية/ الصراعيّة، ليبدو الصراع عوداً إلى حقيقة القضية. وعلى المستوى الفني، ثمة راوٍ يقف خلفه مؤلفاً ضمنياً؟ نتساءل: هل هي حكاية المهمّش الذي يتجاوز الماضي ولا يكتفي بتأثيمه، حكاية الهوية بوصفها بنية تاريخية وثقافية، وعليه ستبدو شخصية شبيه الشنفرى بوصفها البطل الملحمي القادر على الفعل الدرامي، وبمنظور غيري ودلالي وتعبيري، يحيلنا كما ذهب ميخائيل باختين إلى «التعدد اللساني»، داخل أنساق الرواية وأفكارها، وحوارات أبطالها، وفي التناقض الرئيس الذي يقع فيه بلفور، بين هويتين: ماضيه كرجل فضولي مهنته الأمن، وحاضره كإنسان حالم يراوده الندم ولو أصبح عقاره باسم جديد هو «بابا بلفور».

إذن أين يقبع الشنفرى داخل الشخصية؟ سنعلم هنا أن الشنفرى الغريب هو الهوية التي فينا، تتطير اللغة إلى خطاب أثير يعني العشق، ولا سيما في وصف هند، تلك المرأة الشهية على جسدها ثمر، وحالمة كطفلة في حقل ربيع.

الشنفرى ثئر لرغيف الخبز والكلب، ورسم حدود المسافة بين اللاجئ والفدائي، بين المقاتل والطالب، متأبطاً إلياذة جده، وتُرك مع هوميروس ضائعاً في ملاحم من ورق وعلى ورق، لكن الدرس الذي تعلمه من جده: أن حكاية الشنفرى الأصلية عبارة عن جملة اعتراضية في حكاية اللجوء. الشنفرى صار يعني الفدائي حدَّ التطرف الذي قاتل حتى بعدما قُتل.

فلا بد من تطوير اللقاح ليصبح ضد الشنفرى، وليكتشف الشنفرى ضده، مدركاً معنى المؤامرة والتهكم والتهميش، ولينتقل الجنرال من أن يكون مجنداً ضده، إلى أن يكون مجنداً معه، وتبقى هند تعويذة للثورات، وليولد الشنفرى من كل لقاح ضد الشنفرى، رغم قتله ومطاردته وبيعه، واختراع المناسبات وافتعال الأحداث واللقاحات القاتلة.

هو إذن لن يخرج من الحكاية المفتوحة بوصفها حكاية الضمير الجمعي بسردية الأدب المقاوم، رواية تنهض على مرجعيات ثقافية باذخة من الرعب والجرأة إلى عوالم جورج أورويل في «1984»، إلى سرديات غسان كنفاني تعالقاً وتخطياً، والإعلاء من شأن أسطورة البقاء على قيد الحياة، أي الانتصار. إذ إن الحضارة الإنسانية هي الهوية الإنسانية المشتركة، كما تجهر الرواية في كبرى مقولاتها، وينهض معمارها السردي طليقاً وناهضاً بثقافة الأسئلة والحساسية النقدية... حساسية فكر نقدي يُسائل ليستنتج ويبني، لينتصر كما هو شرط الإنسان أبداً.