لا تخطو أعمال نبيل عناني (1943) خارج مساحة فلسطين وآلامها وتاريخها وذاكرتها. لقد سعى الفنان الفلسطيني منذ بداياته إلى إنجاز ترجمات تشكيلية توازي تغريبته الذاتية التي تشبه تغريبة شعبه وأرضه. هناك نوع من القدرية الممزوجة بالخيارات الفنية. قدرية يصعب على الفلسطيني أن ينجو منها. قد تُغيِّر المهارات والتقنيات في جماليات وانطباعات الموضوع الفلسطيني، لكن هناك صعوبة في أن يتوقف هذا الموضوع عن إرسال إشارات واضحة ومباشرة إلى المتلقي. معرضه البيروتي الأول «روح الأرض» الذي افتُتح أخيراً في غاليري Art on 56th، لا يرسل إشاراتٍ فقط، إنه الإشارات ذاتها تقريباً.

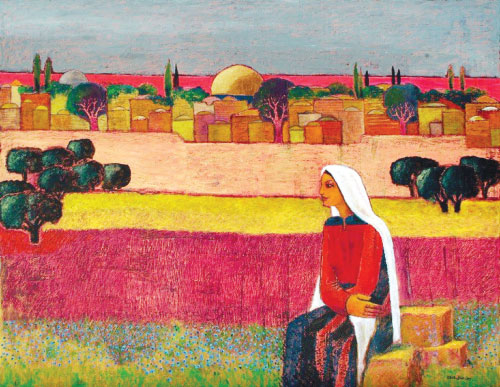

يضم المعرض 27 لوحة بقياسات مختلفة، لكنها تبدو مثل لوحة ضخمة موزعة على مساحات منفصلة. العنوان نفسه يختزل روحية المعرض القائمة على التفاصيل والمشهديات المستلَّة من الذاكرة والهوية والحياة الفلسطينية اليومية. مشهديات وتفاصيل سبق أن رأيناها في تجارب البوستر الفلسطيني، وفي صور النضال اليومي الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ثقافة الفولكلور والأشغال والحرف اليدوية. هذا فنٌ فلسطيني نعرفه، نقول لأنفسنا ونحن نتجول في المعرض الذي ينقل إلينا عدوى الفن المباشر، ويدعونا إلى عدم التشدّد في طلب ما هو تجريبي وجديد. التجريب موجود في بعض اللوحات، لكنه لا يبتعد عن الصورة الشاملة للمعرض، ويُبقي الفنان نفسه داخل حساسيته وتقنياته، ولا يسمح له باللعب بعيداً عن محيط تجربته وجوارها القريب. هناك تركيز على شجر الزيتون في أغلب الأعمال المعروضة. حقول الزيتون التي لطالما جرفتها الآليات الإسرائيلية لتأمين مساحات شاغرة لمستوطناتها وطرقها الالتفافية تتحول هنا إلى مادة تشكيلية مليئة بالرموز والإحالات. حقول الزيتون مرسومة أمام البيوت التي تصبح خلفية شعرية لشخص وحيد في مقدمة اللوحة. في لوحات أخرى، يستدعي الشخص الوحيد أشباهه ويصنعون حشداً يشبه حقل الزيتون. يُذكّرنا شكل الحشد بصور قديمة لأرتال النازحين واللاجئين في سنوات النكبة والهزيمة الحزيرانية، بينما تصنع القامات المتجاورة والوجوه الممحوة الملامح نوعاً من الاحتجاج والتظاهر. هناك غضبٌ وموقف سياسي ونضالي في شغل الفنان الفلسطيني المخضرم، لكنه غضبٌ لا يُفسد مناخ اللوحات المكتفية بنوع من الأسى الشفاف، وبعناصر ذات هوية فلسطينية واضحة، إلا أنها تخاطب المتلقي بأصوات خافتة. الخفوت حاضر بتأويلات لونية مماثلة نراها في الرؤوس المائلة على أكتافها كما في لوحة «اقتلاع»، وفي الشكل الشاقولي والتثليثي لما نظن أنهنّ جدّة وابنة وحفيدة في لوحة «جذور»، وفي الرَّحابة البصرية التي تطلّ علينا من لوحات تصوِّر الطبيعة والريف الفلسطيني كما في لوحات «دير عمار» و«حقول بيت لحم» و«عين عريق» و«جنوب عين قنية». الأسماء الحقيقية تعزّز علاقة اللوحات بالموضوع الفلسطيني، وتكشف بداهة انتماء الفنان نفسه إلى أرضه وشعبه. بداهةٌ تؤجّل النظر في تجريبات خطرة بدلاً من هذا الفن الذي يمكن أن نصفه بـ «الآمن»، لكن ذلك لا ينجح في إزالة التواطؤ الذي نحافظ عليه مع ما نراه. هناك بعض التجريب الخفيف مثل تقسيم اللوحة إلى خانات ومربعات أو إنجاز الموضوع المرسوم في طبقات متتالية، لكن العناصر والجزئيات التي تؤلف ذلك لا تتغير كثيراً. الفنان نفسه لا يريد أن يغير هذه الجزئيات التي تغذّي لوحته. إنها الاحتياطي السياسي والاجتماعي والفني لتجربته كلها، وما يُخشى عليه أن يصير كليشيهات مكرورة لصورة الفلسطيني وصورة فلسطين، يتحول إلى أشكال أيقونية ورمزية تتصل بالذاكرة والهوية، وتؤرّخ التراجيديا المستمرة لشعب موزع بين جرائم الاحتلال وجروح الشتات.

«روح الأرض»: حتى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ـــ «غاليري Art on 56th» (الجميزة، بيروت) ــ للاستعلام: 01/570331

يمكنكم متابعة حسين بن حمزة عبر تويتر | @hbinhamza

في خدمة القضية

تنتمي لوحات نبيل عناني إلى تقاليد المحترف الفلسطيني التقليدي، وتتصل مع تجارب رائدة ولاحقة في هذا السياق. الفنان الذي تخرّج في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية عام 1969، وأقام معرضه الأول في القدس عام 1972، وشارك بعد ذلك في معارض فردية وجماعية في فلسطين وخارجها، اشتغل في «خدمة» القضية وسعى إلى أن تكون أعماله ناطقة باسم شعبه وأرضه. ولذلك، نجد لديه تأثيرات قوية من تجربة الراحل اسماعيل شموط (1930 – 2006)، وتأثيرات أقل من الراحل الآخر مصطفى الحلاج (1938 – 2002) الذي مزج الموضوع الفلسطيني مع مناخات وأشكال أسطورية، بينما تغيب عن أعماله الطموحات المستجدة للأجيال التالية.

نبيل عناني: زيتون وأيقونات فلسطينية