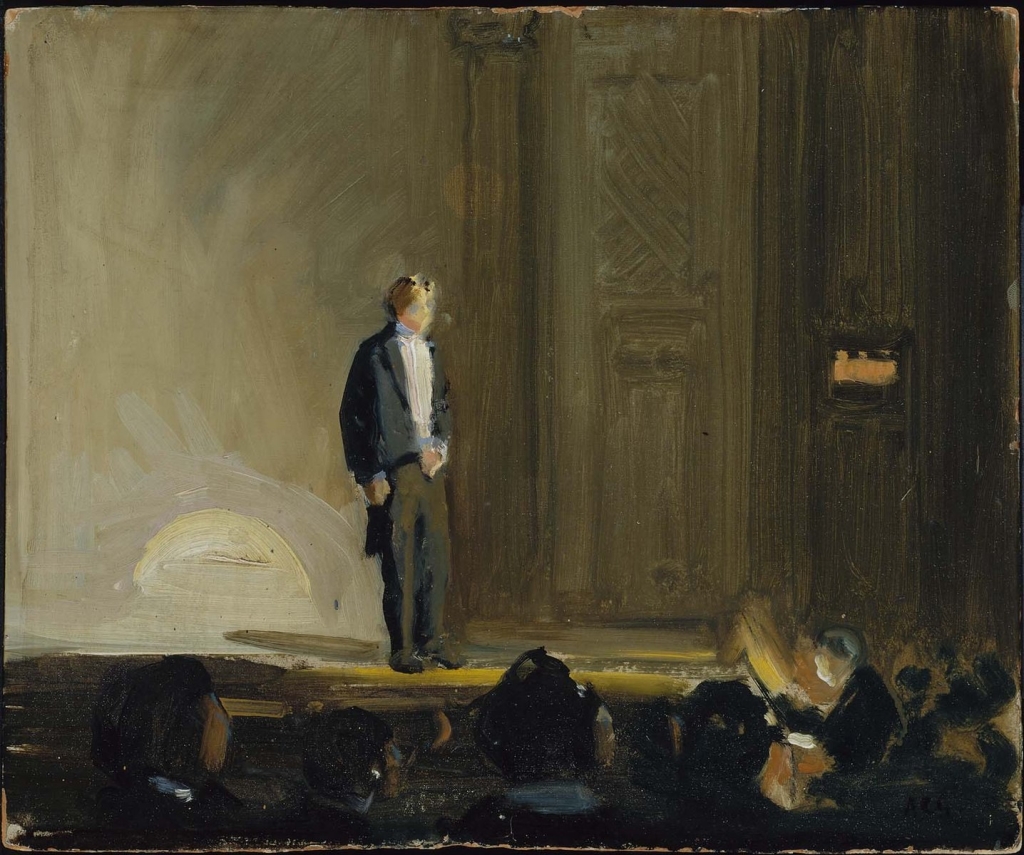

«خطيب متنقل في مسرح بوسطن»، أرثر غوودوين

لجأت للمسرح بحثاً عن هذا الهامش، بالأحرى لقد لجأت إلى المسرح- الذي نحاول خلقه وإنتاجه- الذي يواجه (المسرح) السائد الغائص في أحداث وأخلاقيات وذائقة هذا «السوق الكبير». يقول المسرحي البريطاني إدوارد بوند أن المشكلة المطروحة على إنسانيتنا تكمن في كيفية أن يكون المرء إنساناً في المجتمع الجديد، ويرى أن الدراما بحد ذاتها حجّة كافية تساعدنا على النجاة من اللاإنسانية. لقد آمنت مجموعة المسرح التي كنت جزءاً منها، إلزام الفنّ بأن يدلي بدلوه حيال الظرف اللاإنسانيّ المُلح الذي يُحاصر وجودنا بأشكالٍ ومسمّيات مختلفة. حاولنا تضفير فكرة العدالة الإنسانية بالنص والمشهد المسرحي مهما كانت بنيته، متّكئين على الحرية بالعمل والطرح، بعيداً عن الإنتاج السريع، المعلب والجاهز، بذهنية أنجبت مسرحاً مستقلاً، غير مرتبط بمؤسساتٍ تملي عليه مقولته. فقد أدركنا منذ البداية ضرورة وجود مسرح يقوم على الحريّة في القول والتعبير والتناول الفنّي لقضايانا كجماعة وأفراد، وخصوصاً أن سياقنا الفلسطيني يفتقر إلى مثل هذه المساحات، ذلك، طبعاً، بفضل ظروف موضوعية مرتبطة بـ«المنظومة» السياسية والاقتصادية المتحكمة بـ«السوق» الفنّي والثقافي والتي من شأنها طمس أي إمكانية إنتاج عمل فنّي يشبهنا أو ننتمي إليه.

لقد طالت السياسات النيوليبرالية من نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي وقيَمي شتّى مناحي الحياة، بما فيها الفنون كالمسرح، وكاد السوق بمؤسساته أن يحتكر الدراما كلياً. لقد أصبح «السائد»، بما هو «إفرازات» فنية تلائم الذائقة العامة تشبع الحس العام، يقدم نفسه إما كمشاريع مرتبطة بمؤسسات مسرحية تسعى لإنتاج عرضٍ مسرحيّ فاقد لمقولة مسرحية (بدون مقولة درامية)، أو من خلال فرق/ مجموعات مستقلّة جزئياً من سوق المؤسسات لكنها غير متحرّرة منه بالكامل، فتراها تبوح بمقولتها لكن على مستوى خجول وبصوتٍ منخفض. فإذا كانت مهمة المسرح أن يكثّف/ يضخّم ما قد يبدو عادياً وعابراً ويضعه تحت المجهر مفسحاً المجال للمراقبة والرصد والتفكير في العادي والعابر عن كثب، فقد بات من الصعب للمشاريع التي تتحوّل إلى عروض وأن تؤدي هذه المهمة ذلك أن طرحها لقضيتها محدد بإطارٍ ضيّق، بالإضافة إلى قائمة من شروط ملزمة بها تخص ما لا ينبغي قوله وما يجب تجنبه.

منذ المسرحية الأولى «مسرحية الحياة» التي كانت نتاج ورشة كتابية وإخراجية جماعية، والتي عُرضت قبل ستة أعوام، كانت مسيرتي مع المسرح قد بدأت ضمن مجموعة أطلقت على نفسها تسمية «مسرح نبض». لقد عرّفنا أنفسنا بأننا نسعى إلى أن نقدّم مسرحاً قريباً من الجمهور الفلسطيني وهمومه، مع طرح فنّي ينسجم مع كل ما هو إنساني وكوني في آنٍ واحد. بالنسبة إلي، إن المسرح لم يكن يوماً «مهرباً» من العالم بل فسحةً منه، حيّز يسمح بالاشتباك معه.

لم تدم هذه المجموعة طويلاً. أسّس أحد أعضائها بعد سنوات مجموعة مسرحية أخرى «مسرح أثر»، وهي التي خضت معها المسرحية الأخيرة «جريمة في المأوى»، والمسرحية كانت أيضاً نتيجة ورشة نظرية وعملية في المسرح وتياراته. ما كان مهماً في تلك التجربة هو الحرص على تلك النزعة الأولية بامتلاك المساحة. فحين عجزنا على امتلاك العالم الخارجي أو تحقيق أنفسنا فيه، ظلّ طارئاً أن نشعر بأننا نملك الخشبة (ونحن لم نمتلك خشبة قطّ) إنما المساحة التي نتدرب ونعرض فيها، وهذا يستدعي امتلاك الحرية أيضاً بالطرح (كنا دائماً نمتلك المقولة بحرية كاملة) والوقت، والعمل بتأنٍ للتمكّن من سبر أغوار الشخصيات لفهمها وفهم دوافع أفعالها. لا أقول إنّ كل تجربة كانت لتنجح بفعل المنهج الذي اعتمدناه، فنحن لم نكن أحراراً دوماً في «استخدامنا» للوقت، ولا نملك مساحة إنما كانت مجموعة من القيم التي نتطّلع إليها في كل عمل. ما ظلّ حاضراً لديّ دوماً، هو ذلك الهاجس بأن لا يكون المسرح مرادفاً لما هو «سياسي» بالمعنى المبتذل، أي مرآة لأيديولوجيا «المنظومة»، فتضحي الخشبة منبراً للخطابات والشعارات الممجوجة ذاتها. وإنه من الصعب أن أقيّم إذا نجحنا بالوصول أم لا، وخصوصاً أنني داخل التجربة ومنها.

يحضرني ما استذكره سعد الله ونوس من نقاشاته مع صديقه المخرج المسرحي فوّاز الساجر: «كان فواز يلحّ على مفهوم الحب، فيما ألححتُ على مفهوم الحرية. وما كان المفهومان يتعارضان، بل يتكاملان في حوارٍ انقطع فجأة». أضيف إلى المقولة؛ إننا نلحّ على مفهوم العدالة أساس الحب والحرية والتي يرى إدوارد بوند أن بدونها لا وجود للإنسانية وأنها حاجة تتقصّد الرأسمالية أن لا توفرها بل أن تلغيها. عندما أصبح العالم سوقاً ضخماً، يثقل الكواهل برغبات الاستهلاك وتمييع الفنّ وتطويع القضايا، أصبح اتّساعه يعني ضيقه. يبدو أنه من المستحيل أن نعيد إنشاء خشبة المسرح التي سلبتنا إياها الرأسمالية، لكن الأمل باستردادها يبدأ حين يتقاسم الممثلون في دراما ما المسؤولية الإنسانية مع الجمهور، فيتورط بخياله ويمتحن عقله في القصة. إن الدراما تعيد ابتكار ذاتها، وفي هذا أمل في جعل العالم أقل ضيقاً مهما بدا في الظاهر مديداً وواسعاً.