أثناء كتابة هذا المقال، يكون قد مر أكثر من ثمانية شهور على الصراع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات السودانية المُسلّحة، أودى إلى حرب تورِّط فيها المدنيين. قُتل خلالها أكثر من 12 ألف شخص، ونزح أكثر من 7 ملايين سوداني، لتُصبح السودان حالياً حاملة لأكبر أزمة نزوح في العالم، مع ملاحظة أنها أزمة مُجهَّلة وغير مرئية.

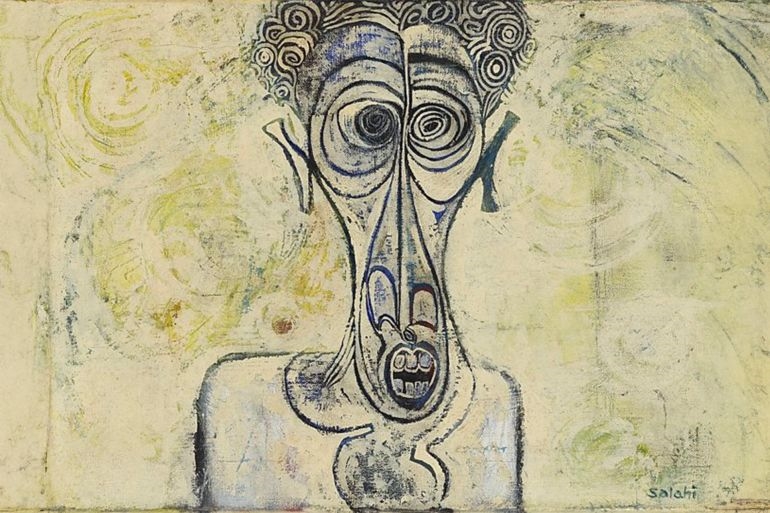

(ابراهيم الصلحي)

كعادة الفن المُتميّز والناشئ من ظروف مجتمعه والمُشتبك معها، حضر هاجس التفكك وغياب المواطنة في أفلام السينما السودانية، حتى قبل بداية الحرب، كأنها كانت - أو باعتبارها فعلاً - عيناً ثالثة طليعية تنذر بأزمةٍ كبيرة، ولو أنها كانت غير مُعرَّفة. يعود فيلم «وداعاً جوليا» إلى السنوات بين 2005 و2011، التي شهدت الانفصال الرسمي بين إقليمي السودان الشمالي والجنوبي، وقتها استقلّ إقليم الجنوب عن الشمال عبر استفتاء نتج منه مُوافقة على التقسيم بنسبة 99%. أثناء احتدام مُواجهة الانفصال، تصدم امرأة شمالية بسيارتها طفلاً جنوبياً من عائلة صغيرة وفقيرة وتهرب، ليتبعها والد الطفل إلى البيت، ويصطدم هناك بتسبيق العنف المُبطّن لدى زوج منى، الذي يقضي على الجنوبي بطلقة نارية.

منذ بدء الفيلم، تكوّنت ثنائيات عدة تطلعنا على العطب في أزمات الشأن السوداني. حينما صدمت منى طفلاً جنوبياً بالخطأ وهاجمها والده، حصرت الأمر في هجوم الوالد، وبالتالي بدى قتله مستحقاً أمام النظرة الأحادية تجاه الجنوبيين باعتبارهم إما حيوانات أو قتلة. أكملت منى تواطؤها في الأمر، بالتعرف إلى زوجة القتيل وتوظيفها كخادمة، ليستقرّ أهل القتيل في بيت القاتل، من دون أن يعرف أحد باستثناء منى. ربما كان التمثيل الأبرز من بين الثنائيات الحاضرة في الفيلم، هو التباين في حق الوجود، عبر نمذجة الشاشة للاختلاف اللغوي والعرقي والديني بين الشمال والجنوب. حينما تحتفظ منى بضحيّتها تحت عينها، فإنها تفتح حيّزاً دلالياً لصراع كبير، يبدأ من عندها وينتهي إلى فتح نتوء جرح هذا البلد، الذي تكبر فيه دواخل الصراعات بسرعة، وتتزايد يوماً بعد الآخر خصوبة إنتاج الصراع داخله.

من جهةٍ أخرى، كانت العلاقة في بيتٍ واحد بين نموذجي الشمال والجنوب فرصة للنظر بعيداً عن السياق الخارجي في الشارع. ثمّة صورة بلاغية تأمل في القدرة على التعايش، أو على الأقل بقبول الاختلاف في اللغة والدين والمرجِع الثقافي الشعبي والديني. هناك دفاع عن الشراكة في المواطنة حتى مع تشبّع زمن الفيلم على مستوى الواقع بآفة نظرة عنصرية ودونية تجاه الجنوب. يُقدّم «وداعاً جوليا» قراءة واقعية للمساحة بين رغبة منى التخلص من ذنبها ومُحاولتها خلق مجتمع تشاركي صغير داخل بيتها وإن كان لسببٍ ذاتي للتخلص من الذنب، وبين جذور الصعوبة في إتمام ذلك التشارك، وحضور سيادة الزمن الدائري الذي يُنتج الاحتمال الأسوأ دائماً وتكونُ له الكلمة العُليا في نهاية الفيلم. هناك صراع له ماضٍ طويل، لا يتمثل فقط في العلاقة بين إقليمين، ولا حتى في السودان ذاتها، بقدرِ ما يشملُ آلية إعادة إنتاج العُنف في المجتمعات العربية.

مُنذ 2011، زمن نهاية الفيلم وحتى اليوم، دارت المُجتمعات العربية في دائرة السودان نفسها على اختلاف التفاصيل، وحضرت رغبات شعبية تبحث عن فتحِ مجالٍ سياسي أو ثقافي، وتحاول أن تعيد حيزاً قابلاً للتطوير في ما يتعلّق بالحق في التعايش وتحديد المصير، وكل هذه المحاولات على اختلاف السياق، آلت إلى النتائج نفسها، عنف كبير يتباين حسب مستوى الصراع السياسي حول السلطة. تجلّت مدلولات هذا العنف المشترك، بشكل مُجرّد في فيلم «السد»، الصادر سنة 2022 بإخراج علي سرّي الذي ولد في خضم الحرب الأهلية في لبنان، وأثناء عمله على فيلم «السد»، قامت الثورة السودانية.

في «السد» يعمل ماهر حرفياً في سدّ يُنذر بخطر بيئي. يعيش مع زملائه بين الماء والتُراب وإنتاج الطوب الطيني. بعيدون تماماً، في مكان يشبه المكان لكنه ليس مكاناً فعلياً بالمعنى الوظيفي. يسمع العمّال من وقتٍ إلى آخر عبر الراديو عن مظاهرات تجري في العاصمة، لكن مشكلتهم الكبيرة تكمن هي حصولهم على مُستحقات عملهم كاملة. حينما يغادر ماهر إلى الصحراء، يبني قواماً شبه بشري، ينطق القوام الطيني ويسأل ماهر عن سرابه الأبدي الذي يتبعه، لكن الأخير يكمل عمليات البناء.

ظهرت تمثيلات العُنف في فيلم «السد» عبر تقنيات شكلية تنتمي إلى التجريد عبر آليات الفن التشكيلي أكثر من السينما. ورُبما ساعد ذلك في استنطاق شُعور خام وكوني أثناء المشاهدة من دون أن تكون هناك أي دلالات مُباشرة له أو محاولة لتأطيره. لذلك يتخذ العنف صوراً أولية، بدءاً من نظرة ماهر وحتى انفتاح أفق المكان وكأنه أبدي. لا مكان ولا خبر معيّن في الفيلم، والصمت الطويل بدوره يجعل الشعور بالخطر مُعمم، خارجاً عن إطارِ المكان ذاته. يستقطبُ الحدث الزمني الفائت ويُحذّر من الجديد، باعتبار أنّ ماهر جسدٌ مُتجاوزٌ لنشاطه البشري، المُتمثّل أولاً في الكلام. ربما يمكن إحالة البناء الذاتي غير المُكتمل الذي أقامه ماهر بالطين والماء إلى الواقع المُجتمعي غير المكتمل والواقع تحت عنف النضال، لكن الفيلم يُفسد هذه الإحالات المُباشرة، لأنه يخرج عن سياقات أولية تتعلق بالحكي، ويجعل الزمن والمكان بعيدين عن الواقع.

تحيل أولية العنف وتجاوزه الاستناد إلى مكان أو زمان لهما تعريف إلى امتلاء الظرف السوداني بمشكلات قهر طويل ونزع الحق الإنساني على الأقل في التعايش. انتقلت السودان في السنوات الأخيرة بين محطّات مهلكة من انقسامٍ إقليمي إلى ثورة دموية آلت إلى تسليم السلطة، ثم إعادة إنتاج السيادة في أكثر أشكالها تطرفاً، وهي أن تضع المدنيين ضحية أثناء تصفية حسابات الصراع عليها كما يحدث الآن. احتفظت السودان كمكان عبر إشارات أولية، مثل الطوب الطيني والأرض وخبر الثورة، بقدرتها على احتواء منطق العنف في الفيلم، لأن المكان بدوره يحمل إرثاً كبيراً من العنف الداخلي، والبحث الخائب للمُجتمع حول القُدرة على صِناعة قرار.

يفتح التاريخ الحديث للسودان ذراعيه لتمثيلات ماهر في فيلم «السد» أو منى في «وداعاً جوليا» لأنهما ينطويان على تنويعات في استنطاق السُلطة للكراهية بدلاً من مواجهة الحق الشعبي في الحرية، يُغذيها ويُحولها إلى حربٍ تُسمّى «أهليةً»، بينما الجنوب والشمال فيها متورطان تحت قاعدة نزاعٍ أعلى، تاريخ حديث مجهول، ولا يعطي الحق للعالم في أن يرى مآلاته وكوارثه.