تُعدّ قمّة الدول الخمس (إلى جانب الصين)، التي تحدّها روسيا من الشمال، وإيران وأفغانستان من الجنوب، والصين من الشرق، أحدث مشاركة لشي في قمّة دولية رفيعة المستوى متعدّدة الأطراف. وقد حمل انعقادها في مدينة شيان، مدلولات رمزية بالغة، كون المدينة الصينية تشكّل إحدى محطّات «الحزام والطريق» الواصلة بين الصين وأوروبا عبر بلدان آسيا الوسطى، ونقطة انطلاق «طريق الحرير» بنسخته القديمة العائدة إلى خمسة آلاف عام، على نحو يؤهّلها من منطلقات التاريخ والجغرافيا، ووفق حسابات الاقتصاد والسياسة، لتكون طريق الصين للعبور إلى العالم.

وعلى مدى الأعوام الأخيرة، تتالت المؤشّرات في شأن الأهمية التي بات يعلّقها الرئيس الصيني على بلدان آسيا الوسطى، التي تتشارك ثلاث منها حدوداً مع بلاده، هي قرغيزستان، طاجيكستان، وكازاخستان. فالصين استثمرت مليارات الدولارات في إنشاء مشاريع البنى التحتية هناك، ومن بينها تأسيس محطّة للطاقة الكهربائية في قرغيزستان، إضافة إلى بناء خطوط أنابيب الطاقة، ولا سيما في كلّ من كازاخستان وتركمانستان الغنيّتَين بالثروات الهيدروكربونية، والتي يمرّ عبرها 30 في المئة من واردات بكين من الغاز الطبيعي، فيما تبلغ قيمة التبادل التجاري للصين مع تلك الدول مجتمعةً 70 مليار دولار.

كذلك، وقبل عقد من تدشين «قمّة شيان» كأوّل قمّة بين الصين وبلدان آسيا الوسطى، أطلق شي، ومن دولة كازاخستان تحديداً، المقرّر أن تستضيف القمّة القادمة للمجموعة عام 2025، مشروع «الحزام والطريق»، المقدَّرة تكلفته بنحو تريليون دولار، كنواة سياسية واقتصادية لمشروعه الدولي الطموح لقيادة العالم نحو «القرن الصيني»، وفق ما يسمّيه الإعلام الغربي. كما كانت العاصمة الكازاخية المحطّة الخارجية الأولى لشي خارج بلاده بعد ثلاث سنوات من سياسة «صفر كوفيد».

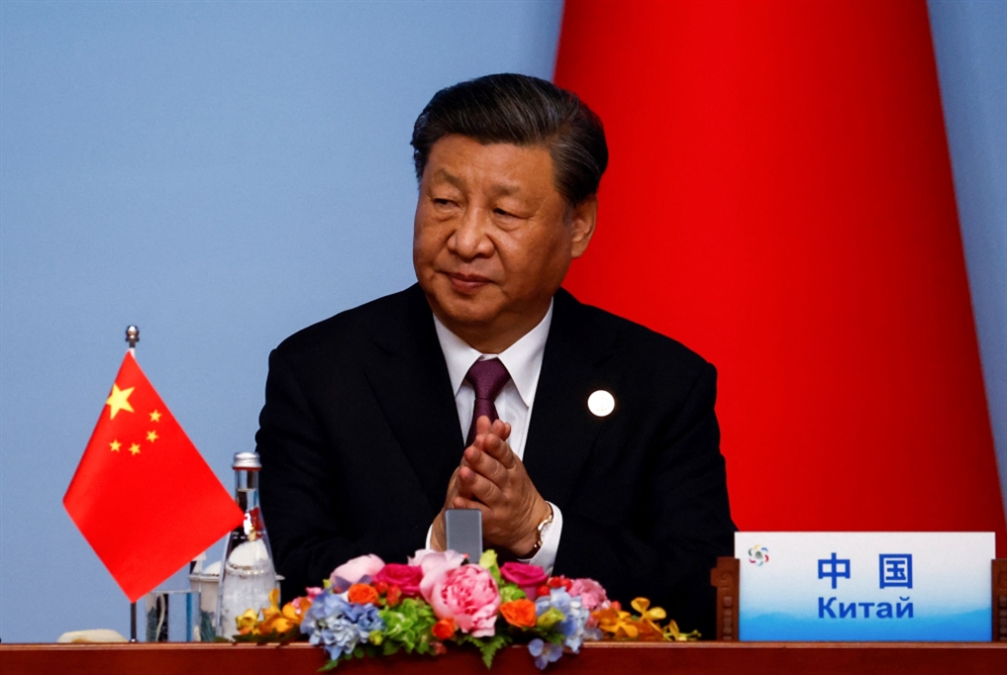

قمّة شيان: العالم من منظور شي

خلال القمّة الأخيرة، تحدّث شي عن تغيّرات لم يشهدها العالم منذ قرن، مشيداً بموقع آسيا الوسطى على تقاطع الطرق الذي يربط أصقاع الأرض شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً. وإذ أعلن بدء «عصر جديد» في العلاقات مع هذه المنطقة على مختلف الصعد، فقد دعا إلى تسريع بناء «الخطّ D»، وهو رابع مشروعات التطوير في خطّ أنابيب الغاز الواصل بين إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وفي إطار عرض رؤيته الأوسع للديناميات الجديدة التي يجب أن يُبنى عليها النظام العالمي الجديد، شدّد شي، وبنفَس «كونفوشيوسي»، على أهمية «الالتزام بالمبادئ الأربعة» القائمة على المساعدة المتبادلة والتنمية المشتركة والأمن العالمي والصداقة الأبدية على مستوى العلاقات بين بلدان المجموعة، منبّهاً إلى ضرورة محاربة ما وصفها بـ«الشرور الثلاثة»، في إشارة إلى النزعات الانفصالية، والإرهاب، والتطرّف.

ولعلّ البند الأهمّ على جدول أعمال القمّة، تَمثّل في الخطّة الأمنية والدفاعية واسعة النطاق التي طرحها شي على قادة البلدان المشاركة. وفي مؤشّر بالغ الدلالة إلى التقارب في الرؤى بين القادة المجتمعين حول مستقبل النظام المالي والنقدي الدولي، أبدت قيرغيزستان اهتمامها بالتجارة مع الصين باستخدام اليوان، وذلك بالتزامن مع تعمّق العلاقات الاقتصادية بين الأخيرة وعدد من الدول الأخرى، الطامحة إلى استخدام العملة الصينية في مبادلاتها التجارية مع بكين، كالبرازيل، وبنغلاديش، فضلاً عن روسيا، الحليف الأمني والتجاري الوازن الآخر لدول آسيا الوسطى. ومن هنا، قرأ مراقبون في «شيان» ومخرجاتها جزءاً من «هدف الصين الأشمل على المدى البعيد، والرامي إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول التي تتشارك معها طريقة التفكير نفسها، لناحية إعداد سبل مواجهة ما تعتبره نظاماً دولياً تهيمن عليه الولايات المتحدة».

استراتيجية شي تقوم على استمالة البلدان غير الغربية، التي تميل بصورة عامة نحو مبدأ عدم الانحياز

وفي هذا الإطار، يرى الباحث في «مدرسة راجاراتنام للعلاقات الدولية» في سنغافورة، رافايلو بانتوتشي، أن القيادة الصينية «تحاول تسليط المزيد من الأضواء على هذا النوع من القمم والمنابر الديبلوماسية الدولية، التي تُبرز اضطلاعها بدور محوري (سياسياً واقتصادياً وأمنياً)، على حساب الغرب»، مضيفاً أن ذلك إنّما هو «جزء يسير من الرواية الصينية الأوسع، والتي تقول إن هناك نظاماً عالمياً جديداً قيد التشكّل». وفي الاتّجاه نفسه، نشرت مجلّة «ذي إيكونوميست»، أخيراً، مقالاً تحت عنوان: «العالم من وجهة نظر شي»، لافتةً إلى أن الأخير يروّج لمقولة «التعايش السلمي» بين الدول، فيما هدفه الفعلي هو العمل على إعادة تشكيل النظام الدولي القائم منذ عام 1945. وتستعرض المجلّة البريطانية المبادرات الثلاث الرئيسة التي طرحها الزعيم الصيني، معتبرة أن «مبادرة الأمن العالمي» تتمحور حول مقاومة جهود احتواء بكين عسكرياً، فيما تتركّز «مبادرة التنمية الدولية» على الترويج للنموذج التنموي والاقتصادي لبلاده بعيداً من الشروط والإملاءات الغربية. أمّا جوهر «المبادرة الحضارية العالمية»، فالردّ على «الدعاوى» الغربية في شأن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، سواءً في إقليم شينجيانغ أو مناطق أخرى، واعتبارها نوعاً جديداً من السياسات الاستعمارية.

والواقع أن تلك الرؤى تجد ما يؤيّدها في أوساط ديبلوماسية أوروبية تعتبر أن الصراع الدولي الدائر راهناً، ليس بين محاور «ديموقراطية» وأخرى «سلطوية»، بقدر كونه صراعاً على الشكل المنشود للنظام الدولي المستقبلي. وفي هذا الاتّجاه، يرى مدير «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية»، مارك ليونارد، أن «استراتيجية شي تقوم على استمالة البلدان غير الغربية، التي تميل بصورة عامة نحو مبدأ عدم الانحياز، والتعامل بصورة انتقائية وفق ما تمليه مصالحها»، مضيفاً أن «الزعيم الشيوعي» يحرص على تقديم نفسه بصورة «البطل المدافع عن المبدأ المذكور»، توازياً مع الترويج لمفهومه الخاص عن «الديموقراطية»، والذي يراه محصوراً بقدرة الدول على التحرّر من «الهيمنة الغربية». وربطاً بمخرجات قمّة شيان، يلفت المحلّل الصيني، تشين تشيوي، من جهته، إلى أن «بلدان آسيا الوسطى، على غرار العديد من بلدان الجنوب العالمي، ترفض الدخول في محاور تحت ضغوطات (الغرب)»، متحدّثاً عن وجود «إجماع قوي بين الصين وبلدان آسيا الوسطى على الوقوف في وجه محاولات القوى الخارجية تهيئة الأرضية لقيام ثورات ملوّنة فيها».

هاجس شينجيانغ

كذلك، لا يمكن إغفال ما تضمّنه بيان قمّة شيان، في ما يخصّ عدداً من القضايا التي تشكّل حساسية بالغة في الحسابات الصينية. فمن جملة مكاسب بكين الديبلوماسية خلال القمّة، تعهُّد القادة المشاركين بعدم التدخّل في أزمتَي تايوان وهونغ كونغ، أو انتقاد سياسات الحكومة الصينية في إقليم شينجيانغ. وبحسب محلّلين غربيين، تقيّم الصين عالياً تلك التعهّدات، بخاصة في شقّها المتعلّق بالإقليم الواقع على حدودها الغربية، سواءً على خلفية الروابط العرقية والثقافية والإثنية بين المجتمعات الإسلامية في الدول المذكورة من جهة، وبين أقلّية الإيغور التي تشكّل قرابة نصف سكّان شينجيانغ من جهة أخرى، أو على خلفية ما تثيره المساعي الغربية لاستخدام «ورقة الإيغور» من مخاوف أمنية طويلة الأمد لدى الصينيين. من هنا، تجزم الباحثة المتخصّصة في الشؤون الصينية في «المجلس الأطلسي للبحوث»، نيفا لياو، بأن «الهدف الأسمى للصين في منطقة آسيا الوسطى، التي تزوّد اقتصادها بموارد الطاقة والمواد الخام، هو حثّ بلدان المنطقة على دعم جهودها التي تصبّ في خانة تعزيز شرعيتها (السياسية) على شينجيانغ»، في ظلّ تنامي نشاط الجماعات المتطرّفة هناك، وبخاصة «حركة تركستان الشرقية»، بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان المجاورة. وتُذكّر لياو بأن هواجس بكين المتعلّقة بشينجيانغ، بخاصة الأمنية منها، لطالما شكّلت «الدافع الأساس» خلف مبادراتها تجاه بلدان آسيا الوسطى، وسعيها الدائم إلى التواجد فيها، مضيفةً أن بكين تهدف، من خلال استضافتها للقمّة، إلى طمأنة المشاركين إلى أنها «قادرة على توفير الدعم للمنطقة». في المقابل، «تفتقر الولايات المتحدة إلى المستوى نفسه من الحافزيّة والحماسة للانخراط الفاعل في البلدان المذكورة، وهو ما يتجلّى من خلال قيامها بمشروعات لا تُقارَن بتلك التي تنفّذها الصين فيها»، وفق لياو.

قمّة شيان في مرآة الصراع الصيني - الأميركي

انطلاقاً من واقع المنافسة الأميركية - الصينية في آسيا الوسطى، اعتبرت مجلّة «نيوزويك» أن ما تمخّضت عنه القمّة الأخيرة يعطي دلائل واضحة في شأن «نجاح الصين في تأسيس موطئ قدم في منطقة، تُعدّ نطاق نفوذ إقليمياً لروسيا، وتفوّقها على الولايات المتحدة»، مشيرةً إلى أن القمّة أظهرت وجود «إجماع إقليمي» على حتميّة العلاقة مع كلّ من الصين وروسيا، ولا سيما وأن البلدان الغربية أخفقت بعد خروجها من المنطقة عام 2014، في العودة إليها لعدّة عوامل، في طليعتها تنامي الحضور الروسي العسكري والأمني هناك، عبر «منظّمة الأمن الجماعي»، وفق ما بيّنته أحداث الأزمة الكازاخية عام 2022، فضلاً عن تعزّز الروابط الاقتصادية بين دول تلك المنطقة وبين الصين. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد لعبت مخاوف بلدان آسيا الوسطى من إمكانية وقوعها تحت وطأة عزلة اقتصادية غربية جرّاء تدهور علاقات واشنطن بكلّ من بكين وموسكو، دوراً كبيراً في توجّهها نحو تعميق علاقاتها مع أكبر جارتَين لها.

أمّا على المقلب الغربي، فقد دأبت كلّ من واشنطن وبروكسل، في الأشهر الأخيرة، وتحديداً منذ بدء الحرب في أوكرانيا، على إيفاد كبار مسؤوليها إلى البلدان الخمسة، ومن ضمن ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في شباط الماضي، تخلّلها عقد اجتماعات مع قادة تلك البلدان، لم تفلح في إقناعهم بالانضمام إلى الإجراءات العقابية ضدّ روسيا. وفي هذا الصدد، توضح الباحثة في «المعهد الدنماركي للدراسات الدولية»، يانغ جيانغ، مدى الإخفاق الكبير الذي لاقاه بلينكن لدى محاولته تقديم ضمانات أمنية واقتصادية لهؤلاء الزعماء، مرجعةً ذلك إلى عدم إيفاء الولايات المتحدة بوعودها التنموية للمنطقة منذ سنوات، على خلفية تخصيص الجزء الأكبر من مواردها العسكرية والاقتصادية لمناطق أخرى، بخاصة «الباسيفيك»، فضلاً عن إعطاء واشنطن الأولوية للجانب الأمني، وإنْ ضمن سقف محدود، في تفاعلاتها مع آسيا الوسطى. كما تلحظ جيانغ اختلاف النظرة بين بلدان هذه المنطقة والولايات المتحدة تجاه الصين، مبيّنةً أن «واشنطن تحاول أن تروّج لبكين بوصفها تهديداً»، وهو ما لا توافقها عليه حكومات آسيا الوسطى.